記事

大阪の女性日本画家

はじめに

近代日本を代表する女性画家は間違いなく上村松園(1875–1949年)である。また、今日も名前が残る者は少ないが、松園以外にも画家として活動していた女性は各地に少なからずいた。こうした従来の美術史から取りこぼされた近代の女性画家を顕彰する取り組みが近年始められている。女性画家たちの足跡は、1907年に始まった文部省美術展覧会(文展)など公募展の成績や、当時の画家名鑑に記された名前1、当時の新聞や雑誌の記事の中などに記録されている。雅号の後ろに「女」と付された落款の作品が発見される場合もあるし、幸いにも遺族が判明する作家もいる。女性の多くは画業を進める途上の早い段階で結婚するが、家庭を優先すべきという社会通念のなか、制作が滞り、美術界の第一線を退く者が多い。雅号は本名ではないうえ、結婚すると姓が変わり、消息が絶えて情報を集めるすべがなくなる。結婚という大きなハードルを乗り越えて画家として大成するのは、夫に理解があるなど恵まれた環境にある一部にすぎない2。そのため結婚しない女性画家もいたし、離婚を選択する者もいた。男性の場合とは異なり、女性画家にとって結婚は画業を脅かす大きな賭けともいえる。

三都の画家

近代日本における美術の中心地は東京と京都である。文展が始まる1907年から1932年までの25年間にわたる初期官展の入選成績を調べると、約90%の日本画家の居住地はこの二つの都市に集中している3。審査員を務める有力な画家は東京または京都で活動し、多くの弟子を育てていた。一方、商業都市である大阪の日本画家の入選はふるわず5%以下と非常に少ない。有力画家の後ろ盾のない大阪で美術を志すのは不利で、地元を離れて京都や東京で学ぶ者が多かった。

続いて、上記25年間の官展入選者を男女比でみると、96%の日本画家は男性で、女性の割合は4%と極めて少ない。さらに、母数をこの4%の女性に絞って作家の居住地をみると、東京、京都、大阪の女性画家に大きな差はみられなかった。詳しいことは筆者が企画した『決定版! 女性画家たちの大阪』展(2023–2024年)図録の記述に譲るが、明治末から昭和初期にかけて、大阪の女性画家は、官展への入選者数や入選回数において、東京や京都の女性とほぼ互角に活動していた4。大正時代に限ると、大阪からの入選者数は東京、京都を上回っていた。美術界全体のなかでは弱小だった大阪が、女性日本画家に関しては引けを取らない存在だったことはデータで立証されている。

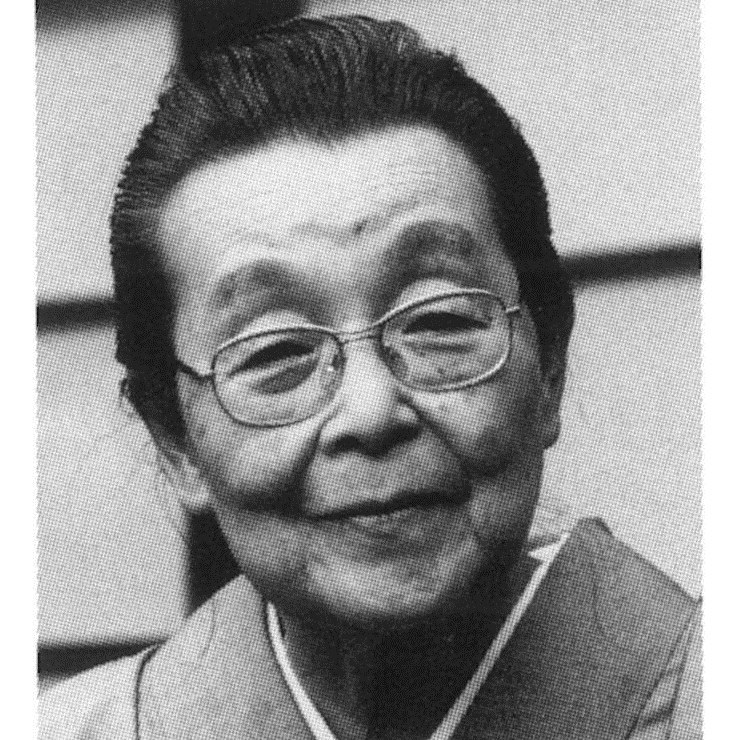

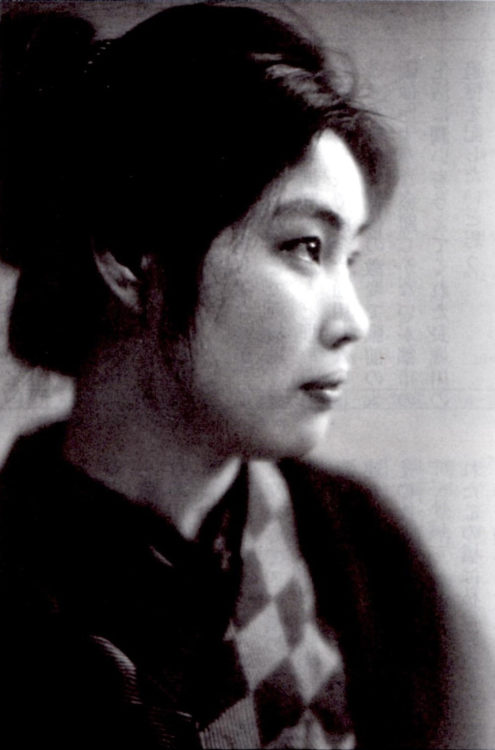

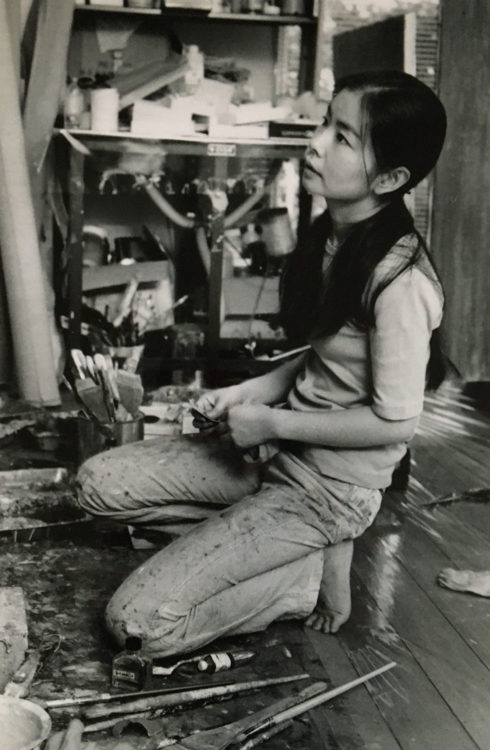

島成園

大阪に多くの女性画家が誕生する契機を作ったのは島成園(1892–1970年)である。大阪府堺市に生まれた成園は、父も兄も絵を生業とする家庭に育ったという点で特徴的である。まず、家で絵を独習した成園は特定の師には学んでいない。また、裕福な家庭の高学歴の娘が稽古事として絵を習うという一般的な事例とも異なっている。当初から職業画家を志していた20歳の成園は1912年、第6回文展に《宗右衛門町の夕》(所在不明)という華やかな美人画で初入選して一躍注目を集めた。同じ頃、京都の上村松園と東京の池田蕉園(1886–1917年)が女性の美人画家として活躍しており、大阪の島成園を含めた三人の雅号に「園」が付くことから「三都の三園」と並び称せられる幸運なデビューだった。その後も次々と実績を積んだ成園の業績は、絵を描くことを好む若い女性たちに大きな刺激を与えた。「若くて無名」な「大阪」の「女性」という三つの不利な条件をクリアして画壇に登場した、島成園という身近なモデルの活躍に触発され、希望を抱いた女性たちが次々と文展を目ざしたのである。いずれも大阪から文展に入選を果たした岡本更園(1895年–不詳)、木谷(旧姓吉岡)千種(1895–1947年)、松本華羊(1893–1961年)は、島成園とともに「女四人の会」を結成して展覧会を開いた。また、成園の画塾には地元のほか東京や高知など遠方からも弟子入り希望の女性が集まった。女性ばかりの画塾は、安心して嫁入り前の娘を通わせられる、親側のメリットもあった。大阪の美術界は北野恒富(1880–1947年)を中心とする美人画の系譜が主力で、島成園も彼の近くで活動していたが、師弟関係はなく二人の立場は対等だった。

成園は《無題》(1918年、大阪市立美術館)、《伽羅の薫》(1920年、大阪市立美術館)など、美人画の枠には収まりきらない独特の女性画を次々と発表して存在感を発揮する。独身を貫いて画業に専念したいと考えていたが、1920年末に父と兄が決めた相手と結婚する。その後はスランプに陥り第一線を退くが、疲弊した自身をリアルに描いた《自画像》(1924年、大阪市立美術館)のような秀作も描き、昭和期に入ると作風は淡泊な表現に移る。「女四人の会」に参加した木谷千種は結婚後も画塾を開いて多くの後進を育て、後述する生田花朝(1889–1978年)とともに大阪で女性画家のリーダー的な立場を担った。島成園の活動期は短かったが、その存在なくして大阪に女性画家たちの時代は拓かれなかった。

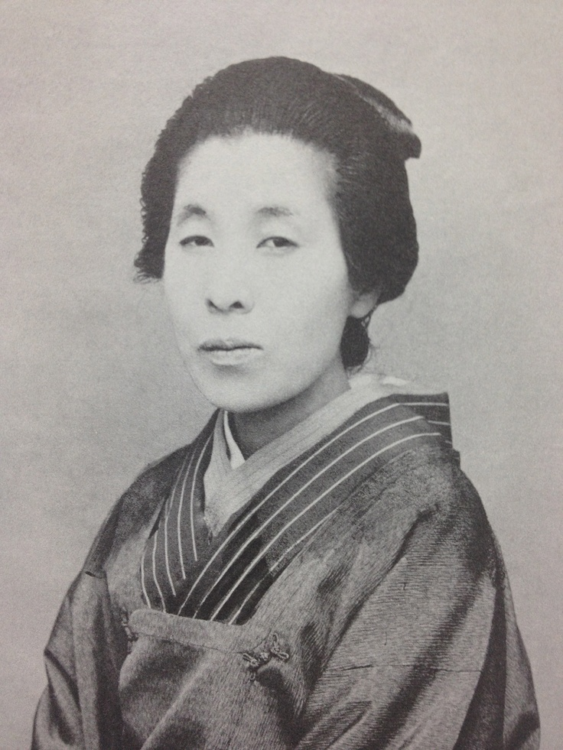

南画

画壇やヒエラルキーのない南画(文人画)というジャンルでは古くから女性が活躍していた。大阪は西日本における南画の中心地として栄えた歴史をもつ。全国的に活躍した女性南画家の跡見花蹊(1840–1926年)、野口小蘋(1847–1917年)、波多野華涯(1863–1944年)はいずれも大阪出身である。地元で長く活動した画家としては河邊青蘭(1868–1931年)が特筆される。良家の娘だった青蘭は早くから学問と絵画を修め、婿養子をとった後も精力的に描き続け、多くのパトロンに恵まれ、上村松園にも匹敵する名声を博した。青蘭は多くの後進女性を指導したが、南画には必須の漢学や漢詩の趣味が近代の女性たちには難しいことを嘆いている。時代の流れもあり、若い女性は書や学問など深い教養を求められる南画よりも美人画を好んだのかもしれない。

一方では「新南画」と呼ばれる新たな傾向において、融紅鸞(1905–1982年)は《熱帯魚》(1939年、関コレクション)など、モダンな画題で清新な作品を描いた。紅鸞は洋画家と結婚して長く画業を続けたが、第二次世界大戦後は人生相談回答者としてのタレント活動で有名になる。紅鸞は多くの著書を残し、その記述から近代大阪の女性文化や美術の状況についても知ることができる。

花鳥画

日本では季節に応じた絵を床の間に掛け替えるのが習わしで、床の間を飾る絵は格式のある南画や、四季折々の風趣を描く花鳥画であった5。優美で上品な花鳥画は女性向きとされ、画塾の需要は高かった。一方で、深田直城(1861–1947年)や庭山耕園(1869–1942年)など、大阪の代表的な花鳥画家は文展などの公募展には出品していない。商都大阪では地元の裕福なパトロンから安定した経済的支援を受けられ、全国的な名声を博する必要がなかったのである。そのため彼らに関する記録は殆ど残らず、女性の花鳥画家に関する情報も少ないが、大半が良家の子女で、稽古事として絵を嗜んでいたものと思われる。花鳥画の画塾は男女別学で、師匠が描いた手本の画帖を真似して段階的に修業を重ねた。女性画家の木谷千種は画塾(八千草会)で人物画とともに花鳥画も教えたが6、女性の塾生が気兼ねなくスケッチできるよう自宅の庭を開放している。

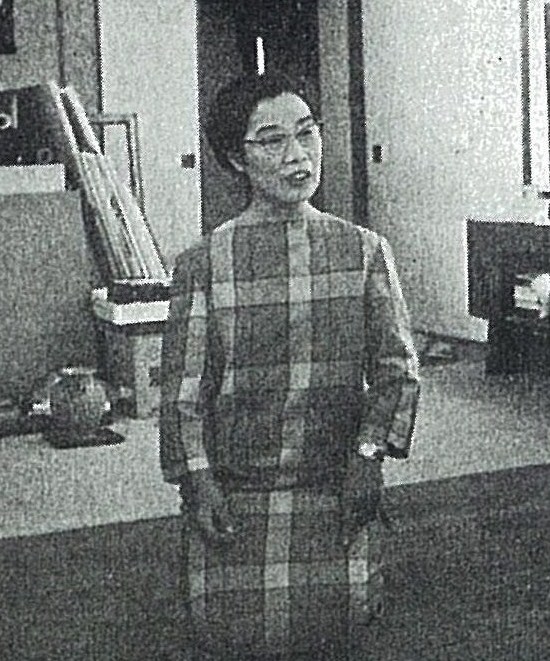

生田花朝

文人の三女として大阪に生まれた生田花朝は、帝展(帝国美術院展覧会)への初入選は36歳と美術界へのデビューは遅かったが、翌1926年の第7回帝展では《浪花天神祭》(所在不明)が女性初の特選となる栄誉を受けた。以後、花朝は大阪を代表する女性画家となり、絵と俳句の分野で長く活躍した。花朝が描くのは大阪や日本の歴史風俗で、その豊かな学識は、絵の師である菅楯彦(1878–1963年)をはじめ多くの識者から学んだ成果である。祭りや伝統行事を題材とする花朝の絵は、大勢の人物を細やかに、色彩豊かに生き生きと描き、史実に基づいた場面を明るく再現している。花朝は地元大阪への愛着が強く、自らの絵を「郷土芸術」と呼んだ。独身を貫き、第二次世界大戦後も日展に依嘱出品し、卓越した画才と穏やかな人柄で周囲から敬愛された。

おわりに

影響力をもつ男性画家が少ない大阪は画壇としての基盤は脆弱だったが、大阪には日本画を描く女性が数多く存在していた7。画業を長く続けられた者は一握りで、その隆盛は一過的な事象だったかもしれないが、絵を好んで描いた女性の層は広く、描かれた作品にみられる個性は中央画壇の傾向とは異なる魅力がある。今日、地域としての女性画家研究が進められているのは大阪だけであるが、今後、他の地域でも同様の取り組みが進み、女性画家同士のネットワークのあり方などにも研究の幅が広がることを期待したい。

女性画家は男性画家のように流派やジャンルで分類されず、一律に「閨秀」としてまとめて表記される場合が多い。女性画家を判別しやすい利点はあるが、男性画家と対等に扱われていない印象を与える。

2

結婚後も長く活動した女性に、夫が日本画家だった京都の伊藤小坡(1877–1968年)、夫が浄瑠璃研究者だった大阪の木谷千種などがいる。上村松園は一子をもうけたが結婚せずに画業を優先させた。

3

日展史編纂委員会編『日展史』第1巻–10巻、社団法人日展、1980–1983年.

4

小川知子「女性日本画家をめぐる考察─三都のなかの大阪─」『決定版! 女性画家たちの大阪』展(展覧会図録)大阪中之島美術館、大阪:産経新聞社、2023年、pp.8-15

5

美人画は収集品としての人気はあったが、床の間には不向きである。

6

木谷千種は主に女性画を描いたが、池田蕉園塾で学ぶ前に深田直城に師事して花鳥画を学んだ。

7

呉服商で文筆家の岡田播陽は、大阪には浮世絵(美人画)の画家が多いことに言及し、「北野恒富を前躯として近時六百六人の閨秀画家を出し、更に二千人の作家を数へている」とする(岡田播陽「京阪画壇雑感」『中央美術』1916年2月)。数字の根拠は示されないが、当時の大阪では画家全体の約四分の一が女性であるとする岡田の記述は、『日展史』に記録された初期官展における大阪の日本画入選実績に近い。註4に挙げた拙論の調査によると、大阪を居住地とする入選画家のうち女性の割合は22%であった。

小川知子

東京都出身。大阪中之島美術館研究副主幹。京都大学法学部卒業後、同文学部卒業。京都大学大学院文学研究科博士後期課程中退(美学美術史学専攻)。パリ第1大学D.E.A.課程修了。1996年より大阪中之島美術館の準備室に勤務。西洋美術史と日本画(近代大阪画壇、女性画家)を研究。2022年の開館後は「モディリアーニ―愛と創作に捧げた35年」展(2022年)、「決定版! 女性画家たちの大阪」展(2023–2024年)、「モネ―連作の情景」展(2024年)を担当。主な編著書に『島成園と浪華の女性画家』(東方出版、2006年)。主な論文に「女性画家と大阪―文人画から美人画まで、女性たちは大阪画壇を蘇らせるか?」(『美術フォーラム21』第17号、醍醐書房、2008年、pp.66-70)、「近代日本画に描かれた女性の“老い”~女性画家が美人画に試みた[年増美]の表現」(『美術フォーラム21』第33号、醍醐書房、2016年、pp.64-69)、「跡見花蹊─女性教育に尽力した大阪ゆかりの女性画家」(『適塾』第51号、適塾記念会、2018年、pp.67-76)、「日本画と女性作家」(『美術フォーラム21』第50号、醍醐書房、2024年、pp.28-34)など。