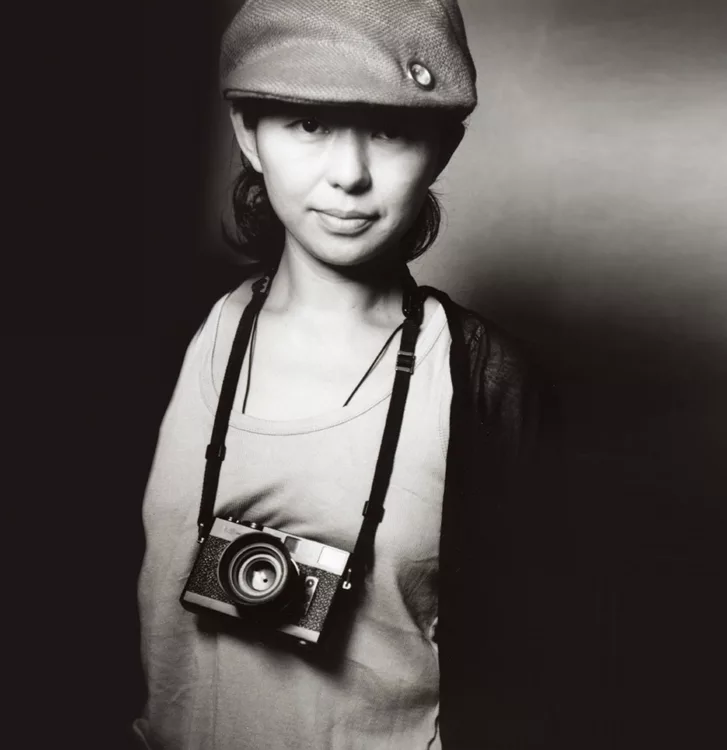

日本人写真家

米田知子は1965年、兵庫県明石市生まれの日本人写真家である。アメリカに留学し、1989年イリノイ大学シカゴ校芸術学部写真学科を卒業。その後、渡英し、1991年ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修士課程修了。以降、ロンドンを主な活動拠点としつつ、日本、フィンランドにも拠点を置き、世界各地で写真作品、映像作品を制作、発表している。

米田は徹底した調査をもとに、世界各地の近現代の歴史や、その時代を生きた人々の記憶を浮かび上がらせる写真作品を主に制作している。彼女の写真は目に見える事物のみならず、むしろ可視化されない個人の感情や歴史の痕跡、それらが作り出す集団的記憶をも喚起させる点に大きな特徴がある。

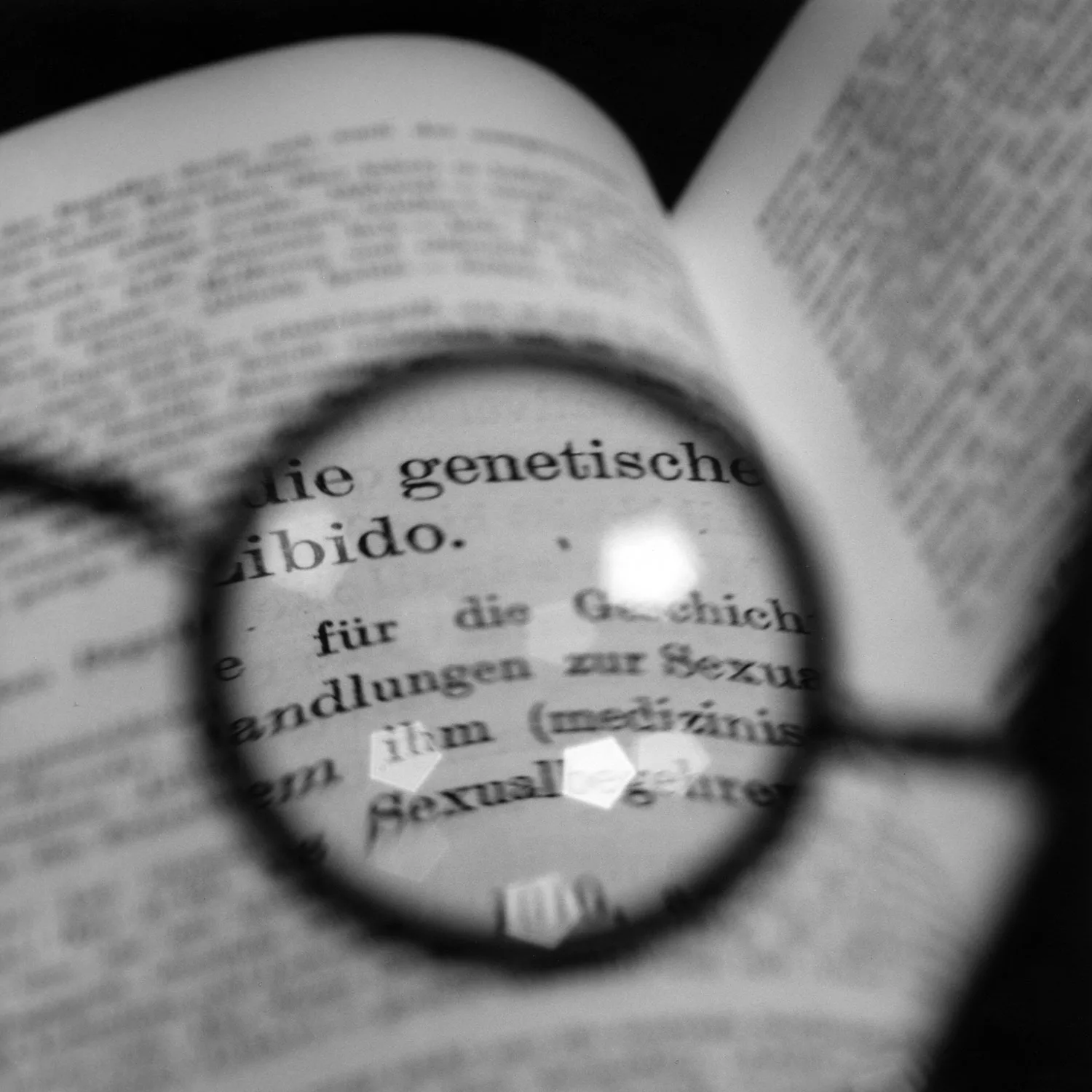

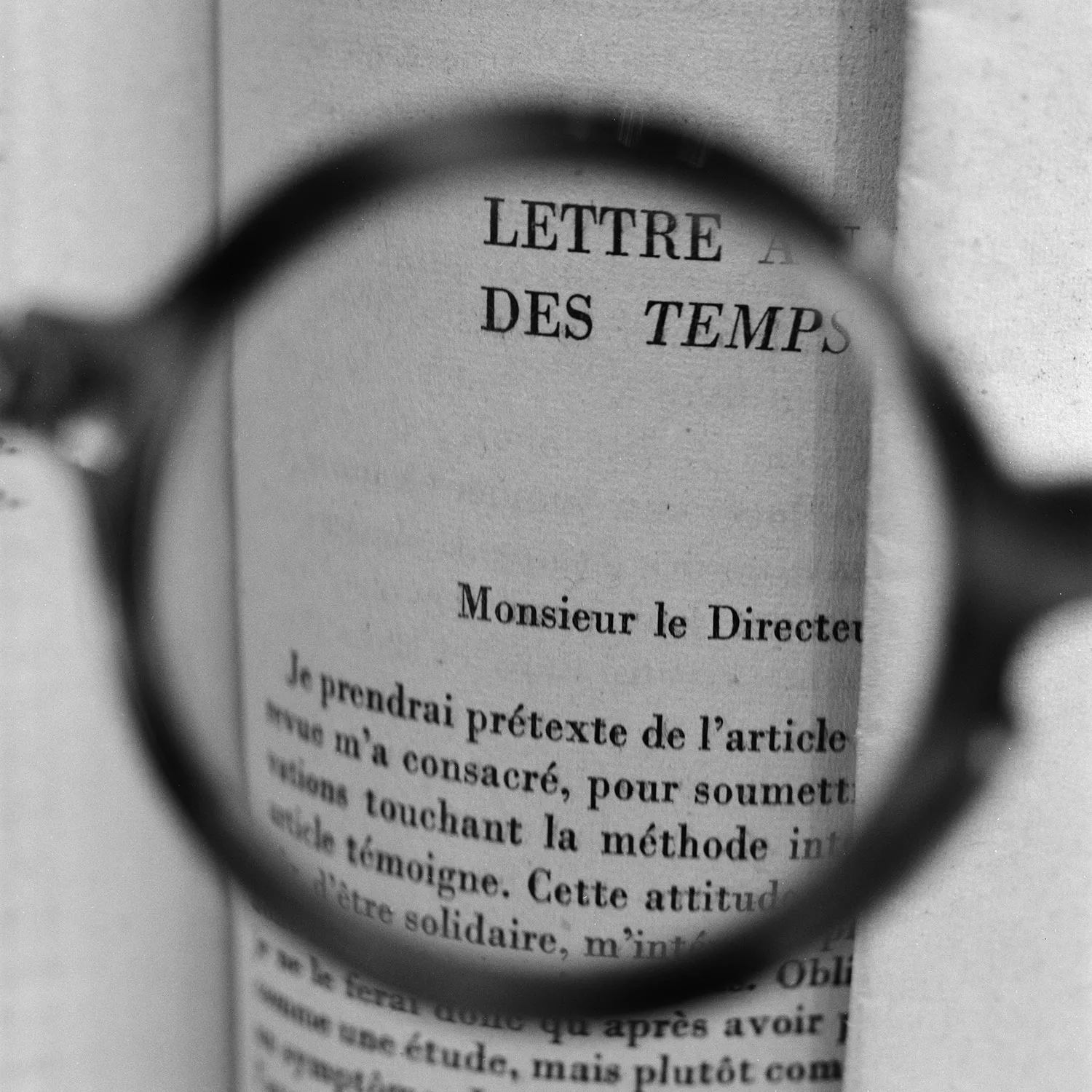

代表作の一つ「Between Visible and Invisible」シリーズでは、ベルトルト・ブレヒト、ジャン=ポール・サルトル、藤田嗣治など近現代を象徴する人物が使用していた眼鏡のレンズ越しに、彼らに関連する書籍や手紙等を撮影している。例えば、《フロイトの眼鏡―ユングのテキストを見るⅡ》(1998年)は、フロイトが後継者として期待していたユングによる、フロイトのリビドー論への批判的なテキストを、フロイト自身の視点から写した作品である。 私たち鑑賞者は、彼らがやがて訣別する運命を知っているだけに、フロイトの心中を想像せずにはいられない。米田はこうして特定の人物の記憶や感情を親密な形で蘇らせつつ、個人を超えた歴史の転換点も示唆する。

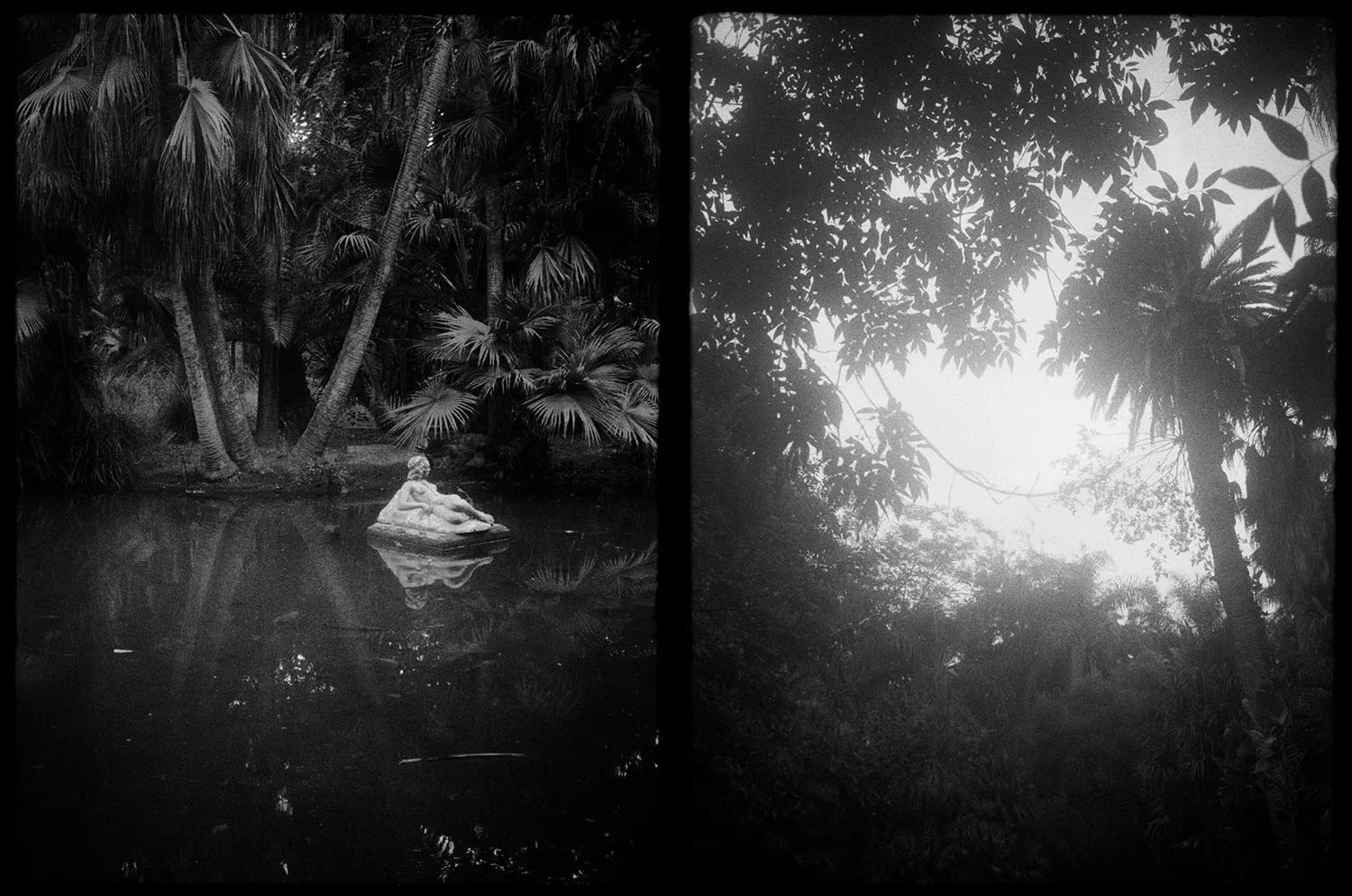

一方、「Scene」シリーズは、人に代わり場に焦点を当てたものだ。ソンムの戦いの舞台となったフランス・デルビルの森や、伊藤博文が暗殺された中国・ハルビン駅、朝鮮半島を南北に分断する非武装地帯など、歴史上、重大な事件が起きた場所を米田は淡々と写し撮る。一見すると、ごくありふれた風景のようだが、作品タイトルを通じその場で起きた出来事を知ると、風景の印象は一変する。《ビーチ―ノルマンディ上陸作戦の海岸/ソードビーチ・フランス》(2002年)を目にした鑑賞者は、ビーチでくつろぐ人々の姿に、1944年、波間を這うようにして上陸した多数の兵士の幻影を重ねてしまうだろう。米田は、カメラという光学装置を使いつつ、フィルムには刻まれない集団的記憶をも立ち上がらせるのである。

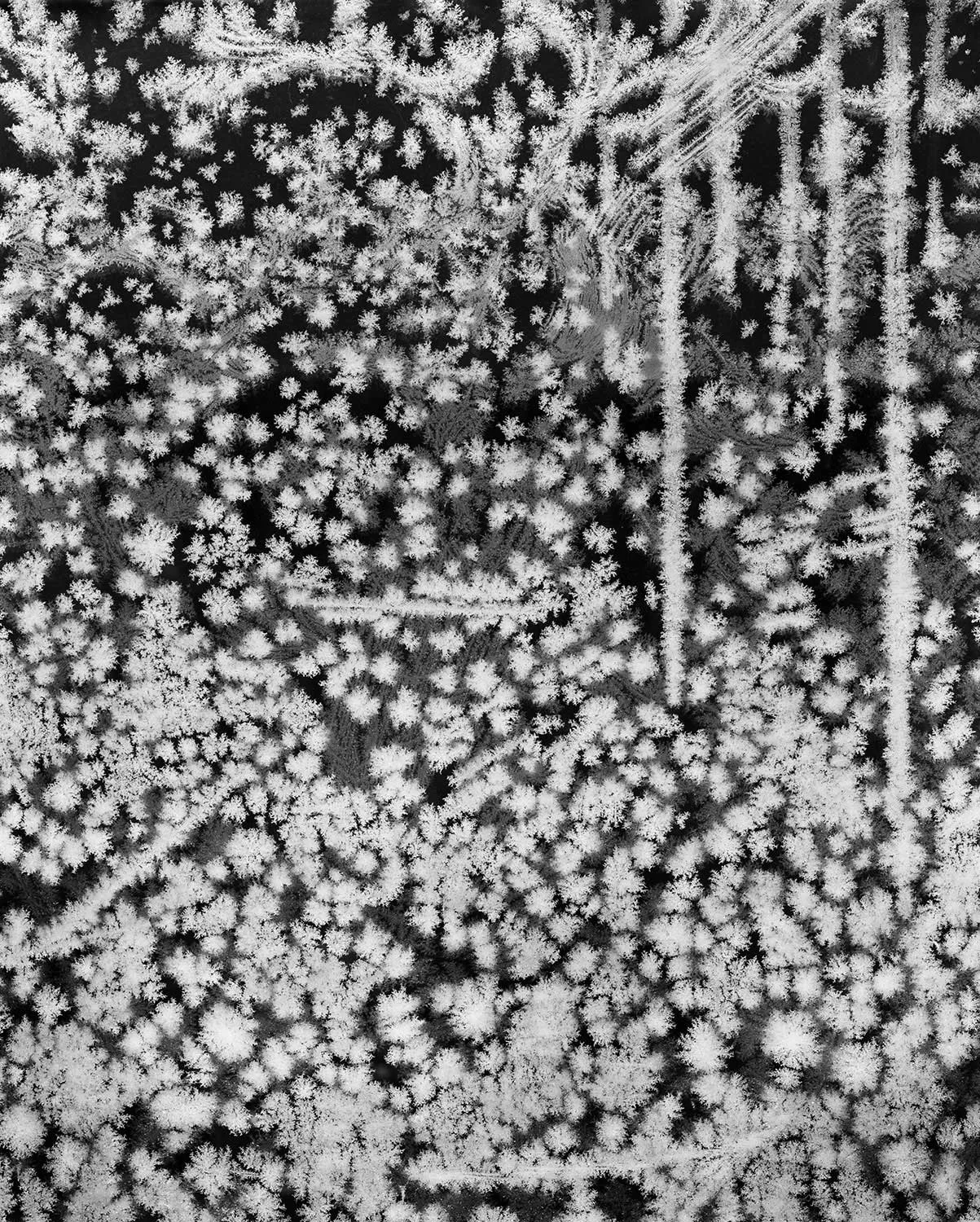

世界各地で撮影、発表を重ねつつ、米田は出身国、日本を掘り下げる作品も制作している。2011年より始められた「積雲」シリーズでは、東日本大震災とそれがもたらした原子力発電所の事故、それら悲劇の遠因とも言える第二次世界大戦敗戦後の日本の歩みを、米田は静謐なイメージを幾重にも組み合わせ読み解いている。

さらに、「震災から10年」は、生まれ故郷の兵庫を襲った阪神・淡路大震災から10年が経過し震災の傷跡が消えつつある街の様子を撮った写真群と、発表を想定せぬまま発災3ヶ月後の被災地を撮影した写真群から構成されるシリーズである。近年、震災から30年が経過したことを契機に、米田は震災当日に生まれた人々の肖像写真も撮影した。その顔立ちには、繰り返す困難の中にあっても生き続ける人間の強さが感じられる。戦争や災害、社会体制の転換など、トラウマ的な出来事に長く向き合ってきた米田だからこそ、そこには確かな説得力が宿る。

数々の国内外の国際展に参加しており「第12回上海ビエンナーレ 」(2018年)、「第10回光州ビエンナーレ」(2014年)、「あいちトリエンナーレ」2013年、「第1回キーウ国際ビエンナーレ」(2012年)、「第52回ヴェネチア・ビエンナーレ」(2007年)等がある。パブリック・コレクションとして、日本国内の主要美術館ほか、ヒューストン美術館 (アメリカ)、 サンフランシスコ現代美術館(アメリカ) 、ブリテッシュ•カウンシル(ロンドン、イギリス)、クイーンランド・アート・ギャラリー(ブリスベン、オーストラリア) 、ヨーロッパ写真美術館(パリ、フランス)、上海美術館(中国)等がある。2014年、芸術選奨⽂部科学⼤⾂新⼈賞を受賞。

「「未来の刻印 」: 日本の女性写真作家たち」プログラム