Experiments in Art and Technology (E.A.T.):

女性アーティストの参画

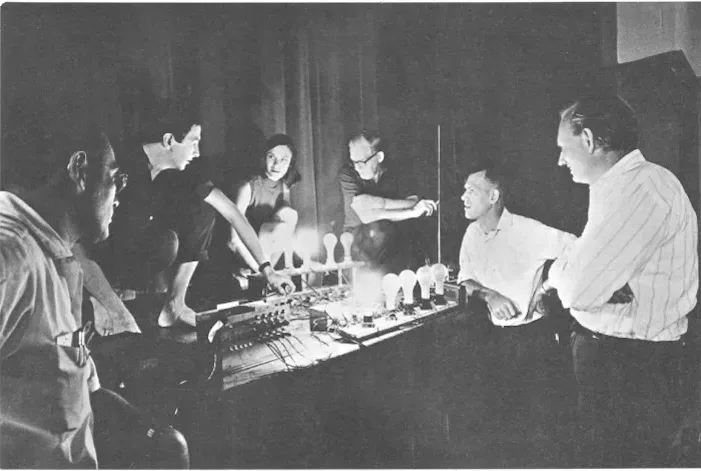

ハーブ・シュナイダー、L.J.ロビンソン、ペール・ビオルン、ビリー・クルーバーと、シアター電子環境モジュレーター(TEEM)システムの機能について議論するロバート・ラウシェンバーグとルシンダ・チャイルズ(《9つの夕べ:演劇とエンジニアリング(9 Evenings: Theater and Engineering )》1966年10月13日~23日、ニューヨーク、第69連隊の兵器庫にて)。写真:フラニー・ブリア

Courtesy:カールスルーエ・アート・アンド・メディアセンター(ZKM)、芸術と技術の実験(E.A.T.)/ ZKM-01-0005-01-0001ks, © ZKM|Karlsruhe, E.A.T.

E.A.T.は1966年9月、アーティスト、エンジニア、科学者の協働促進を目指し、非営利の事業体としてニューヨークで誕生した。20世紀におけるテクノロジーを基盤としたアートのあり方を形作る上で、E.A.T.が果たした貢献は極めて目覚ましいものであったが、彼らが行った協働の取り組みのなかで女性アーティストの果たした役割は、これまで注意深く検証されてこなかった。ここでは、この問題に関連するすべてに答えることはできないので、E.A.T.設立初期の女性参画の歴史に焦点を当てることにする。

E.A.T.のアーカイブをざっと見ただけでも、女性アーティストの積極的な参画がうかがえる。確かに男性の参画に比べれば非常に限定的ではあるが、グリーンバーグのフォーマリズムに牽引された主流の画壇に比べれば、はるかに広範であった1。これは驚くべきことかもしれない。なぜなら、E.A.T.は男性によって統治され、自らをエンジニアリング業界の団体とみなしていたし、ある集団が社会的に同じような性質の人々によって構成されている場合、通常、同じような性質の人々により多くの援助を与えるからである2。さらに、当時のエンジニアリングは、男性文化が最も強い専門分野のひとつであった。男性支配の手段としての技術と科学、そして技術とジェンダーの関係は、1980年代初頭からテクノフェミニズムの焦点となった3。

E.A.T.は、1960年代初頭の技術的楽観主義に触発され、社会全体に大きな利益をもたらすという大枠の信念のもとに設立されたが、もうひとつの原動力は、アート市場で販売される作品よりも、個々の制作依頼と協働を重視する実験的な姿勢であった。この2つの主張は、間違いなく理想主義とユートピア的な普遍主義によって育まれたもので、芸術と工学のコミュニティのすべての人々のための支援組織という認識を広め、保守的な主流のアート業界と比較して、より多様なコミュニティがその取り組みにアクセスできるようにした。

ハーブ・シュナイダー、L.J.ロビンソン、ペール・ビオルン、ビリー・クルーバーと、シアター電子環境モジュレーター(TEEM)システムの機能について議論するロバート・ラウシェンバーグとルシンダ・チャイルズ(《9 イブニング: シアターとエンジニアリング(9 Evenings: Theater and Engineering )》1966年10月13日~23日、ニューヨーク、第69連隊の兵器庫にて )。

写真:フラニー・ブリア

Courtesy:カールスルーエ・アート・アンド・メディアセンター(ZKM)、芸術と技術の実験(E.A.T.)/ ZKM-01-0005-01-0001ks, © ZKM|Karlsruhe, E.A.T.

とりわけ女性アーティストの参画については、E.A.T.の活動の種類を、招待制のもの、公募制のもの、あるいはアーティストが申請できるさまざまなプログラムに区別することが重要である。E.A.T.は、1966年10月に開催されたパフォーマンス・シリーズ「9つの夕べ:演劇とエンジニアリング(9 Evenings: Theatre and Engineering)」の準備期間中に設立した。招待を受けて企画された最初のこのイベントは、E.A.T.を結成するきっかけとなり、初の大規模なパフォーマンスとなった。10人のアーティストが参加し、その中でもルシンダ・チャイルズ(1940年–)、デボラ・ヘイ(1941年–)、イヴォンヌ・ライナー(1934年–)という3人の女性が参加していた。ロバート・ラウシェンバーグ(1925–2008年)、スティーブ・パクストン(1939–2024年)、アレックス・ヘイ(1930年–)の3人の男性参加者と同様に、彼女たち全員がジャドソン・ダンス・シアターのメンバーであった。ジャドソン・ダンス・シアターは、ポストモダン・ダンスが始まり、異なる性別のパフォーマーたちが対等な立場で活動していた場所であり、学際的なパフォーマンスにおけるコラボレーションと実験の精神が特徴的な場所だった。これはE.A.T.の初期の哲学とあり方に多くの影響を与えた。

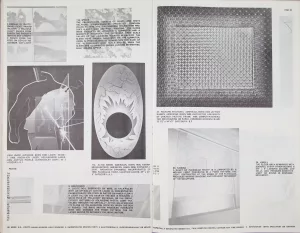

ルーシー・J・ヤング、ニールズ・O・ヤング《Fakir in ¾ Time》1968年、織物テープ、アルミニウム、プラスチック、可変速モーター、サイズ可変

展示風景:「Some More Beginnings」ブルックリン美術館(ニューヨーク)1968年11月26日~1969年1月5日

Courtesy:カールスルーエ・アート・アンド・メディアセンター(ZKM)、芸術と技術の実験(E.A.T.)/ZKM-01-0005-01-0002ks、© ZKM|カールスルーエ、E.A.T.

E.A.T.はまた、公募のような包括的な形式も実践した。1967年には、アート作品に対するエンジニアの貢献度を競うコンペティションを開催し、参加を希望するエンジニアやアーティストの協力者探しも手助けした。ニューヨーク近代美術館にてポントゥス・フュルテンが企画した網羅的な展覧会「機械時代の終わりに見た機械(The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age)」の最終展示に選ばれた9つのプロジェクトのうち、3つが女性アーティストによるもので、展示の歴史的な部分とほぼ同数であった。審査員は全員男性のエンジニアで、協力したエンジニアも全員男性だった。受賞作品のうち、女性アーティストの作品は1つだけだった。ルーシー・ジャクソン・ヤングの作品《Fakir in 3/4 Time》(1968年)である。

アリス・サイモン、レイチェル・バス=コハイン、アレクサンドラ・カスバの作品。

展示風景:「Some More Beginnings」ブルックリン美術館(ニューヨーク)1968年11月26日~1969年1月5日

Coutesy:カールスルーエ・アート・アンド・メディアセンター(ZKM)、芸術と技術の実験(E.A.T.)/ ZKM-01-0005-01-0002ks, © ZKM|Karlsruhe, E.A.T.

「機械展」と並行して、E.A.T.はコンペティションに応募のあったほぼすべてのプロジェクトを展示する展覧会の開催を決めた4。こうして、アートの世界で確立されたヒエラルキーやルールから逃れ、「門番」としてのキュレーターの権力に疑問を投げかけた。ブルックリン美術館で開催された展覧会と図録「いくつかの更なる始まり:アートとテクノロジーの実験(Some More Beginnings: Experiments in Art and Technology)」では、女性アーティストによる27のプロジェクトが含まれていた。すでにさまざまなテクノロジーに取り組んでいたアーティストもいれば、初めてこの分野に参加するアーティストもおり、若手であれベテランであれ、それぞれにとって初めての試みを行っていた。

ハリエット・カスディン・シルバー(1925–2008年)は、ホログラフィー史におけるパイオニア的存在であり、この媒体の初期の頃の技術革新を広めるとともに、フェミニスト的で挑発性の高い題材を作品に取り入れた。クレア・ファルケンシュタイン(1908–1997年)は、抽象的で物体の特徴を排除した針金とガラスの公共彫刻で特に有名だが、それはアインシュタインの宇宙理論への関心に基づいている。アリス・サイモン(1925–2011年)も同様に物理学に興味を持ち、高電圧の粒子加速器を使った実験的な作品を制作した。リトアニア生まれのアメリカ人アーティスト、アレクサンドラ・カスバ(1923–2019年)は、張力膜を使った幻想的な空間構成と公共空間での作品で知られている。ルース・フランケン(1924–2006年)はチェコ系アメリカ人の彫刻家、画家、デザイナー。インゲボルグ・リヒター(1933–2020年)は、新しいメディアと技法で実験的に作品を作った。ジャッキー・カッセン(1935–2010年)は、ルディ・シュテルン(1936–2006年)と共に、1965年から1966年にビレッジ・シアターで開催されたティモシー・リアリーのサイケデリック・セレブレーションのための光の演出を手がけた。リリアン・シュワルツ(1927–1924年)にとっては、この作品への参加がコンピューター・テクノロジーとの長期的な関わりをもつきっかけとなった。ニューヨークを拠点に活動するコンセプチュアル・アーティストで、A.I.R.ギャラリーの創設メンバーでもあるレイチェル・バス=コハイン(1937–1982年)は、自身の作品を「彫刻として展示された空気、流体、動きのある光」と表現した。メアリー・アシュレイ(1931–1996年)は、初期の重要なビデオパフォーマンス・アーティストで、ONCE Groupのメンバー。シーラ・バークリー(1945–2007年)は、公共空間に子どもの遊び場などのスペースを作り出した。アイリーン・クルーグマン(1925–1982年)は、壁面レリーフや絵画で空間の錯覚を表現した5。

1967年初頭に始まったテクニカル・サービス・プログラムは、E.A.T.の主な継続的な活動だった。これは、アーティストに新しい技術への接点を与え、エンジニアや科学者と一対一で、プロジェクトごとに協働することを目的としていた。アーティストのアイデアやプロジェクトの芸術的価値を評価することはなく、誰でもテクニカル・サービスを利用することができた。このようなオープンな姿勢により、共同制作された作品の媒体も、その成果物の質も、非常に多様なものとなった。

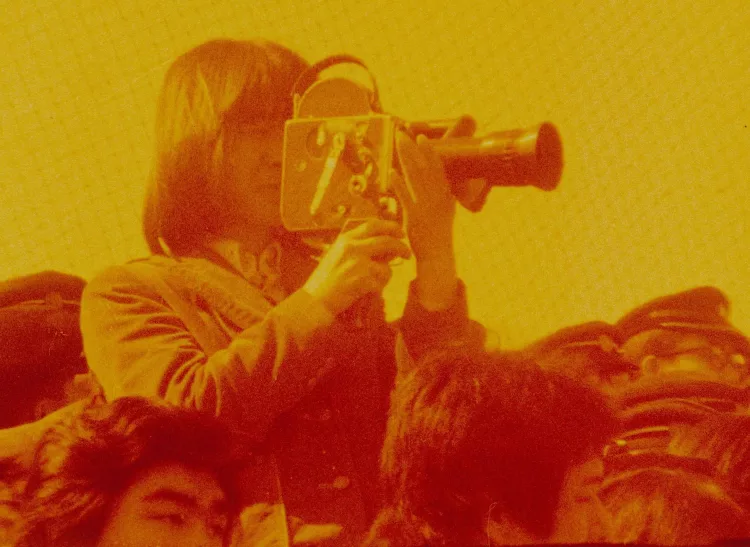

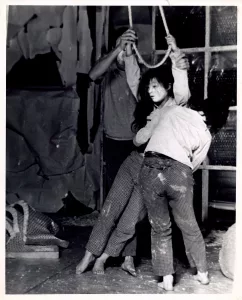

キャロリー・シュニーマン《雪(Snows)》1967年、パフォーマンス、マルティニーク・シアター、ニューヨーク、久保田成子も出演

写真:シャルロット・ヴィクトリア

制作協力: ラルフ・フリン、ペール・ビオーン、ロビー・ロビンソン

キャロリー・シュニーマン『「雪(Snows)」制作におけるE.A.T.の諸相』、「E.A.T.ニュース大全」Vol.1、No.2、1967年6月

Coutesy :ZKM|カールスルーエ芸術メディアセンター、芸術と技術の実験(E.A.T.)/ ZKM-01-0005-01-0013, © ZKM|Karlsruhe, E.A.T.

キャロリー・シュニーマン『「雪(Snows)」制作におけるE.A.T.の諸相』、「E.A.T.ニュース大全」Vol.1、No.2、1967年6月

Coutesy :ZKM|カールスルーエ芸術メディアセンター、芸術と技術の実験(E.A.T.)/ ZKM-01-0005-01-0013, © ZKM|Karlsruhe, E.A.T.

キャロリー・シュニーマン(1939–2019年)の傑出した演劇作品《雪(Snows)》(1967年)は、このプログラムによって支援された初の単独アーティストによる作品だった6。ベトナム戦争とその残虐行為への抗議を示すこの作品は、その政治的・アクティビスト的な姿勢ゆえに、他の共同制作作品とは一線を画している。作品は、新左翼が実践したように、支配の手段としてのテクノロジーに対する批判的な態度を表現していたが、クリスティーナ・フィリッポンの研究では、社会変革におけるテクノロジーの潜在的な役割をより鋭く明らかにしたと示されている7。《雪》は自由な身体の動きと、投影される映像や舞台の小道具を組み合わせており、「9つの夕べ」のために作られたE.A.T.装置もいくつかシュニーマンに提供された。舞台の要素、舞台上の人間、テクノロジーが絡み合った環境を作り出し、その中で観客は能動的な役割を果たした(観客の動きがカメラ、音響、照明装置を作動させる)。シュニーマンの狙いは、テクノロジーを、軍事用や工業用でよく使われる、滑らかな自律機械としての認識を、壊しそれを不安定なものと位置づけ、その完璧さとの結びつきを断ち切ることであった。

同年、アルゼンチン人アーティストのマルタ・ミヌヒン(1943年–)がベル研究所のペール・ビオルンと共同で制作したインスタレーション《ミヌフォン》(1967年)は、作家にとって最も技術的に複雑な作品のひとつだった。《ミヌフォン》は、市民参加型のマルチメディア・インスタレーションである。来場者は普通の電話ボックスに入り、番号を掛けるよう指示される。番号を掛けるごとに、色水が上昇したり、天井のライトが点滅したり、風が吹いたりといった、聴覚的、視覚的、触覚的な効果が連続して起こる仕組みだ。ミヌヒンの技術的消費主義に対する批判は、この作品を通じて現実から個人を引き離し、「サイケデリック・トリップ」へ導くとともに、テクノロジーが日常生活に浸透することによる、プライベートとパブリックの境界線の崩壊を明らかにした。

リリアン・シュワルツと《プロキシマ・ケンタウリ・グローブ》、1968–1969年、ゼラチン・シルバー・プリント、20.64×25.4 cm、所蔵:ヘンリー・フォード・コレクション、リリアン・F・シュワルツ&ローレンス・R・シュワルツ・コレクション寄贈

リリアン・シュワルツ《Pixillation》のスチール、1970年、フィルム、3分59秒、所蔵:ヘンリー・フォード ©The Henry Ford

リリアン・シュワルツ《Pixillation》のスチール、1970年、フィルム、3分59秒、所蔵:ヘンリー・フォード ©The Henry Ford

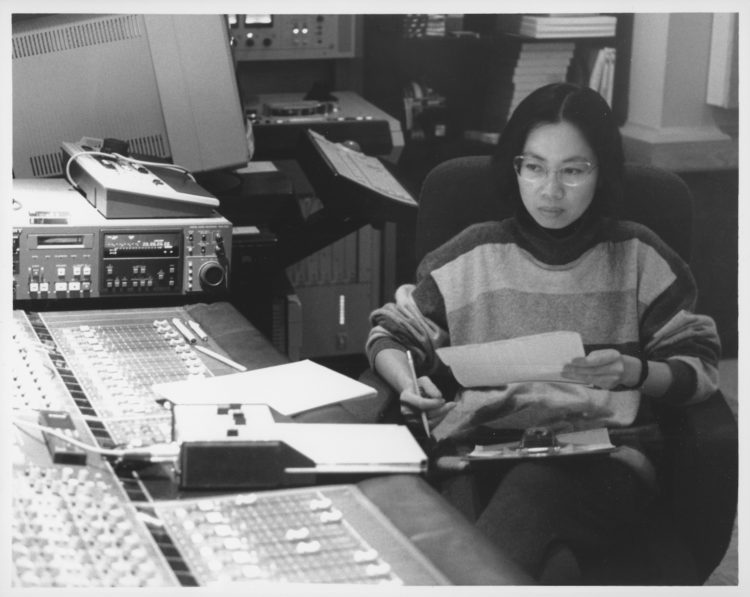

リリアン・シュワルツのケースは、E.A.T.を通じて始まった長期的なコラボレーションの興味深い例である。彼女は、自身の動く彫刻《プロキシマ・ケンタウリ》を展示したニューヨーク近代美術館の「ザ・マシーン展」で研究者のレオン・ハーモンと出会い、1968年、ベル研究所に招かれた。研究所では、レジデント・ビジターとして主にコンピューターが使われていない夜間でしか作業ができなかった。シュワルツは後に研究所でコンピューター・グラフィックスのコンサルタントとして雇われる。彼女はベル研究所滞在中、ケン・ノールトンら研究所のエンジニアが開発した技術を使い、10本のコンピューター・アニメーション映画を制作した。当初は、(1970年の《Pixillation》のように)絵画やコラージュなどのアナログ技法や写真素材を用いてコンピューターで生成した画像を加工し、フィルム編集で合成していた。

女性アーティストとエンジニアの協働の成果は、実験というアイデアそのものと同じくらい多様で、予測不可能なものだった。とはいえ、上に挙げた3つの例はいずれも、メディア・アートのさまざまな実践分野では画期的だった。シュニーマンのミクストメディア・パフォーマンスは、テクノロジーとそれを社会変革に活用することに対するアクティビストかつフェミニスト的な理解を示している。ミヌヒンは、観客が能動的に制作者となるインタラクティブ・インスタレーションの初期の例を作った。二人とも、観客にさまざまなテクノロジーの欠陥を突きつけつつ、一般の人々や機関に積極的に関わった。シュワルツの作品は、残念ながらその貢献が忘れ去られたり、抹消されたりしてしまった、全世代の女性アーティストによるコンピューティングとの初期の関わりを象徴している8。残念だが、E.A.T.はプロジェクトの継続的な支援ができず、長期的にみると、関わったアーティストたちは組織による支援を享受できなかった。

カールスルーエ・アート・アンド・メディアセンター(ZKM)のE.A.T.アーカイブ。残念ながら、E.A.T.のメンバーやプロジェクトへの参加状況に関する男女別の統計は存在しない。

2

参照:ゲイル・M・マクガイア「ジェンダー、人種、そして影の構造: ある職場組織におけるインフォーマルなネットワークと不平等に関する研究(Gender, Race, and the Shadow Structure: A Study of Informal Networks and Inequality in a Work Organization)」『ジェンダーと社会(Gender & Society)』16、3 (2002年6月): 303–322、 https://doi.org/10.1177/0891243202016003003. E.A.T.の創設者は、AT&Tベル研究所(ベル研)のエンジニアであるビリー・クルーバーとフレッド・ウォルドハウアー、そしてアーティストのロバート・ラウシェンバーグとロバート・ホイットマンである。他の組織は男性のみで構成されているか、最小限の数の女性が参加していた(https://www.experimentsinartandtechnology.org/forming-the-organization[1.10.2024]を参照)。

3

1980年の時点で、アメリカのエンジニアのうち女性は1%未満であった。クリスティン・フィリッポン『科学、技術、ユートピア:女性アーティストと冷戦時代のアメリカ(Science, Technology, and Utopias: Women artists and Cold War America)』( ロンドン&ニューヨーク:Routlege、2017年、156頁)を参照。 また、歴史的な位置づけについては ジュディ・ワジュクマン『テクノフェミニズム』(ケンブリッジ:Polity Press、2004年)を参照。

4

応募総数147点のうち137点が展示された。リル・ピカールによる批評「Art by Lil Picard」『Evo』1968年12月13日号を参照。

E.A.T. Clippings, Vol.1, No.1, April 1960-July 1969 (ZKM | Karlsruhe, E.A.T. Archive / 0005 01 0011 KS)。

5

さらに、画家のマーティル(スザンヌ・シュヴァイク)、カサンドラ・カサンドラ、ガートルード・バーンストーン、キャシー・ベイカー、トレイシー・S・キンゼル、ロバータ・フィリップス、タニア、エイミー・ハモウダ、メリー・ビーン、アドリアン・ボーデス、キャロル・ブラウン、シャーロット・ギルバートソン、ミュリエル・カプラン、ジゼル・マウアー、ロション・フランシーヌ、キャロリン・ワルサーなどが参加したが、これらについてはほとんど、あるいはまったく情報がない。

6

シュニーマンは、当時彼女のパートナーであった実験音楽の作曲家で、ベル研究所で音響心理学の研究やコンピューター音楽の制作にも携わっていたジェイムズ・テニーとクルーヴァーの友情から、E.A.T.がこの作品を支援したと考えていた(フィリッポン『科学、技術、ユートピア』2、10頁参照)。

7

フィリッポン『科学、技術、ユートピア』39-50頁。

8

グラント・デビッド・テイラー「『どなたでもどうぞ』: エージェンシー、プラクシス、そして初期デジタル・アートのポリティクス ( “Up for Grabs”: Agency, Praxis, and the Politics of Early Digital Art )」(https://csalateral.org/original/issue2/theory/taylor/index.html[29.9.2024])

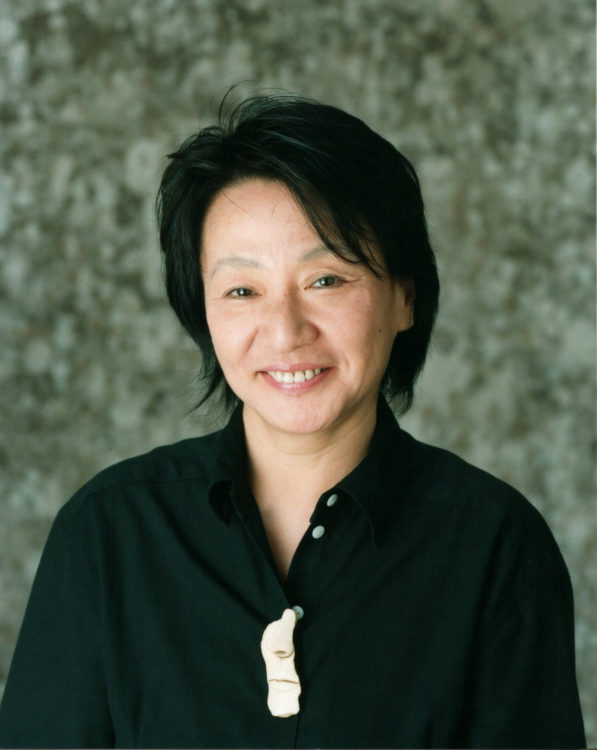

ダリア・ミル

カールスルーエ・アート・アンド・メディアセンター(ZKM)キュレーター兼リサーチ・アソシエイト。ニューメディア、アート、科学とテクノロジーの交わる点を研究の中心としている。また、既成概念に疑問を投げかけ、より持続可能な作品や制作方法を導入することで、芸術機関を変革の担い手と捉える実験的手法の領域にも特に関心を寄せている。ドイツ国内外で大規模な展覧会プロジェクトの企画・運営に多く携わり、実際の空間とデジタル空間の両方で活動してきた。