Béatrice Casadesus

Casadesus Béatrice (dir.), Le regard et la trace, 1975-2002, cat. expo., Maison des arts de Malakoff ; Musée de Soissons-Arsenal, Soissons ; Institut français de Barcelone (2002-2003), Soissons, Musée de Soissons, 2002

→Philippe Lerat (dir.), Béatrice Casadesus : dévoilements…, cat. expo., Musée Barrois – Espace Saint-Louis, Bar-le-Duc (14 juin – 21 septembre 2014), Vaux-Bar-le Duc, Musée Barrois, 2014

Faire le point, 1972-1977, Musée de Calais ; Musée de Poitiers, 1977

→Le regard et la trace 1975-2002, La Maison des arts de Malakoff, Malakoff, 16 mars – 5 mai 2002

→Dévoilements…, Musée Barrois – Espace Saint-Louis, Bar-le-Duc, 14 juin – 21 septembre 2014

Peintre française.

Formée aux Beaux-Arts de Paris, Béatrice Casadesus choisit la peinture vers 1975. Attirée aussi par le spectacle vivant, elle participe au groupe de théâtre antique de la Sorbonne, aux côtés de Jean-Pierre Miquel. C’est également une passionnée d’architecture : elle reçoit des commandes pour des sites publics ou pour la Caisse des dépôts et consignations (à partir de 1966), enseigne dans les écoles d’architecture (à partir de 1968) et collabore régulièrement avec les architectes Antoine Stinco et Christian de Portzamparc (décor Grand livre des pas pour l’École de danse de l’Opéra de Paris, 1986). Les poètes et les philosophes sont pour elle des amis et collaborateurs proches (Jean-François Lyotard, Patrice Loraux, Jean-Michel Rey), avec qui elle réalise de nombreux livres uniques (1997-2001), entretenant ce rapport particulier entre poésie et peinture. Sa peinture se nourrit de celle de ses maîtres Léonard de Vinci, Masaccio, Seurat et Malevitch.

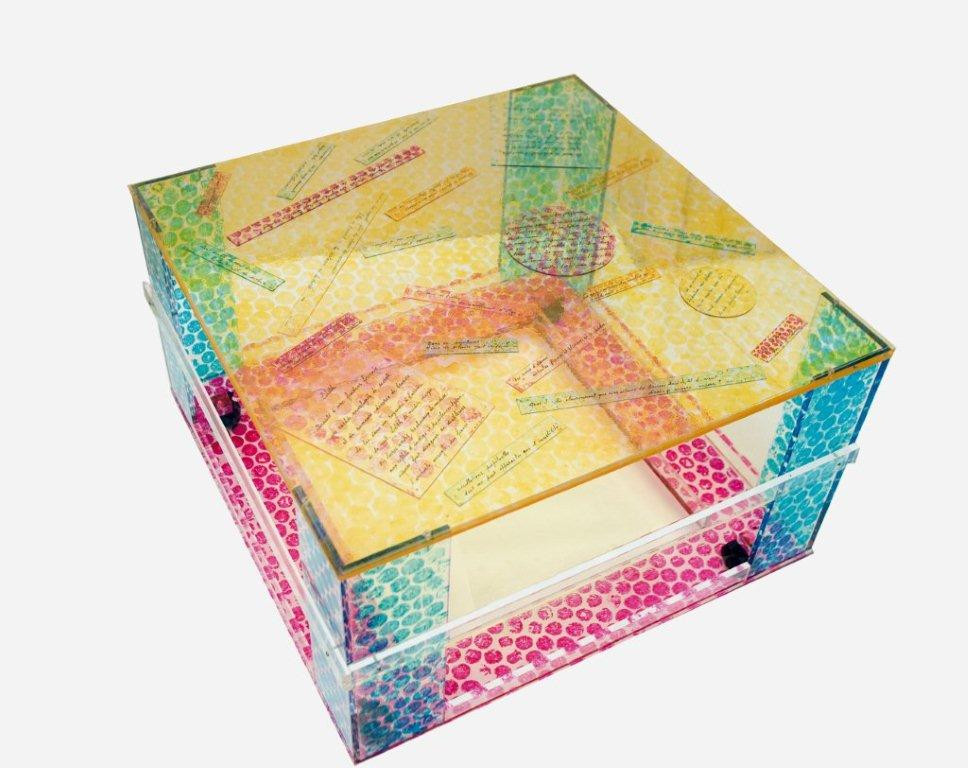

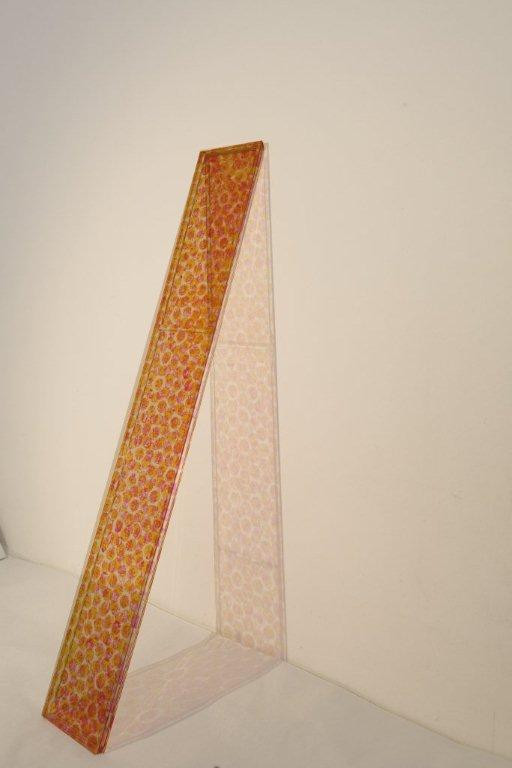

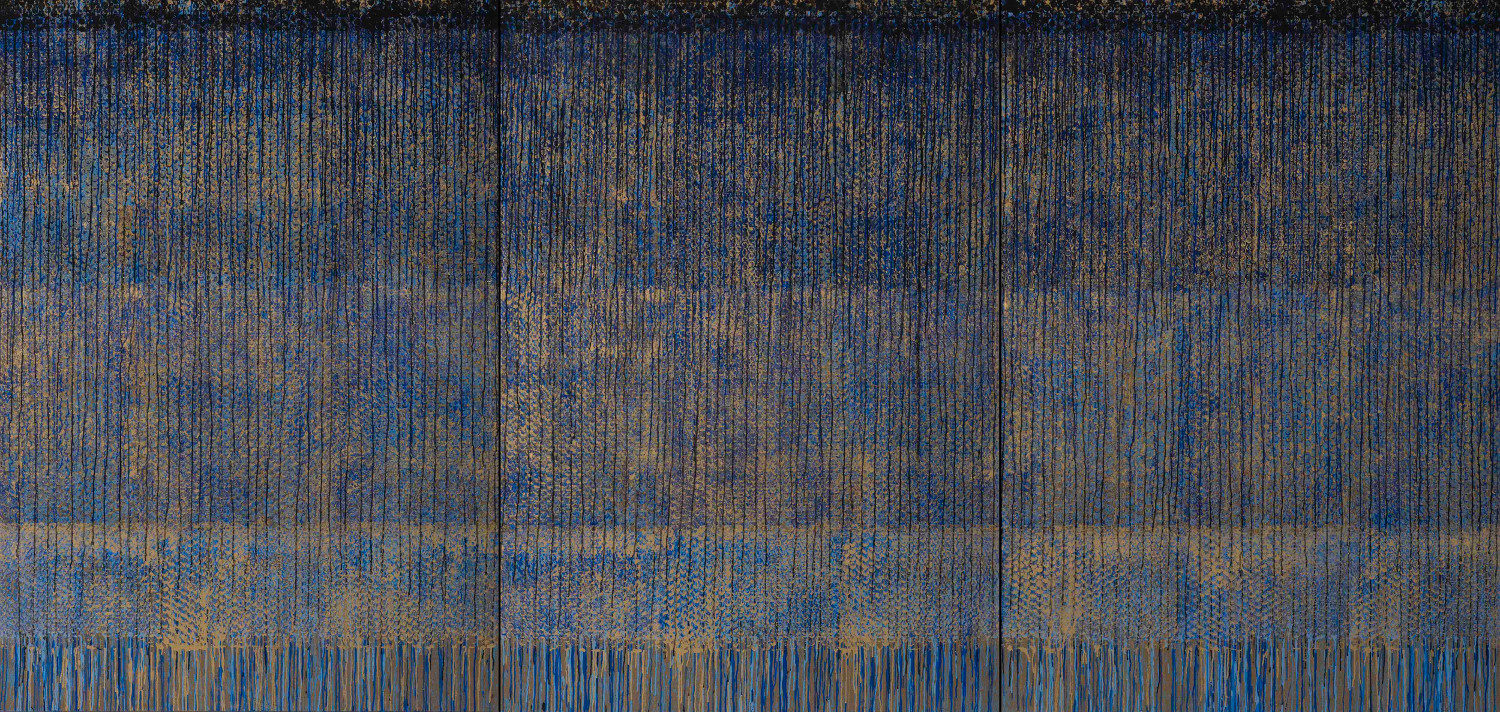

Elle développe une recherche sur le point – toujours actuelle –, la trame et la vibration de la lumière. « Fascinée par le mouvement des taches de lumière qui filtrent à travers les feuillages, j’ai cherché des moyens plastiques pour transcrire les sensations de cette nature », explique-t-elle. Elle recherche le seuil d’apparition et de disparition de l’image (Suaires d’otages, 1990-1995). Le refus de la main, la répétition du geste outillé sont les conditions de la création d’une œuvre qui fait l’éloge de l’absence, voire de la fadeur. Comme pour les peintres traditionnels chinois, dont elle vénère les œuvres, le vide est pour elle synonyme d’absolu. Pour parvenir à cet effet, elle confectionne des « outils à peindre » qui impriment une trace sur la toile, tandis que l’œil du spectateur, selon l’éparpillement ou la densité des points, reconstitue sur sa rétine une image. Sa couleur – souvent délavée − doit se rapprocher d’une « couleur qui passe », au travers du support, aussi bien que dans le regard du spectateur. De fait, certains matériaux comme les rouleaux (Peintures sans fin, 1997-1999) ou les peintures boules froissées (Mues, 1997-2001) sont diaphanes et réversibles. Le résultat de ce processus créatif, qui tente de garder à distance la subjectivité de l’artiste, est une peinture qui met le spectateur en apesanteur. De récentes expositions (2010) à l’Arsenal de Soissons (Aisne) et au monastère royal de Brou (Bourg-en-Bresse) ont montré son attachement à l’histoire, créant pour ces sites des œuvres à très grande échelle.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Interview de Béatrice Casadesus

Interview de Béatrice Casadesus  Exposition Dévoilements...

Exposition Dévoilements...  Béatrice Casadesus à l'Abbatiale d'Essômes

Béatrice Casadesus à l'Abbatiale d'Essômes  Peindre n'est peut-être que traverser la lumière

Peindre n'est peut-être que traverser la lumière