Marylène Negro

Negro Marylène, Marylène Negro, Eux/Them, Paris, galerie Jennifer Flay, Frac Lanquedoc-Roussillon, Frac Champagne-Ardenne, 2001

→Negro Marylène, … Passante, Paris, Onestar Press, 2002

→Leguillon Pierre, Negro toi-même, Paris, Isthme, 2005

Marylène Negro, Centre d’art contemporain, Vassivière en Limousin, 7 février – 29 mars 1998

→Marylène Negro, Frac des Pays de la Loire, Carquefou, 19 novembre 2004 – 13 février 2005

→Marylène Negro, Eux/Them, La V.R.A.C, Millau, 27 janvier – 7 avril 2012

Artiste visuelle française.

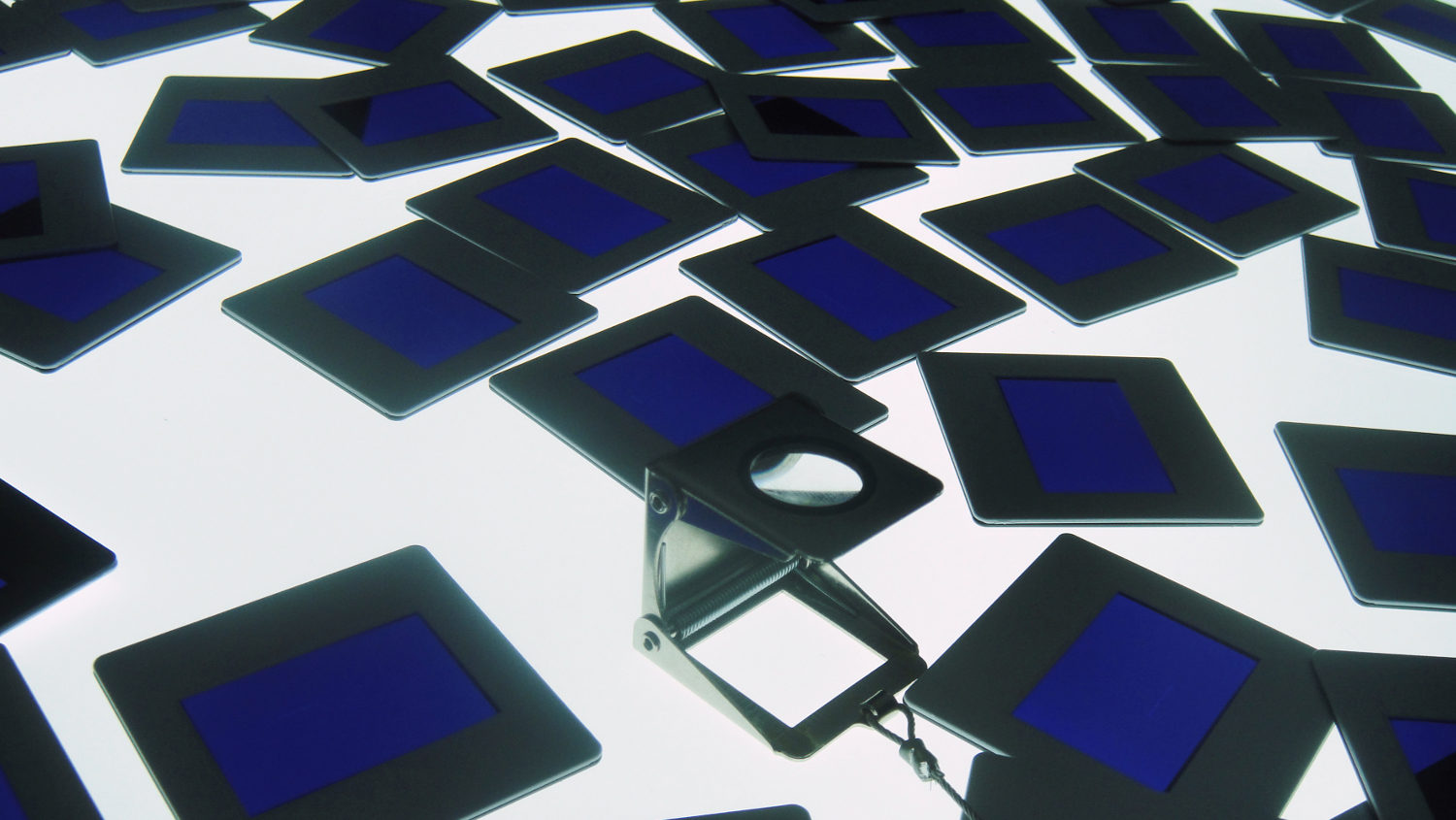

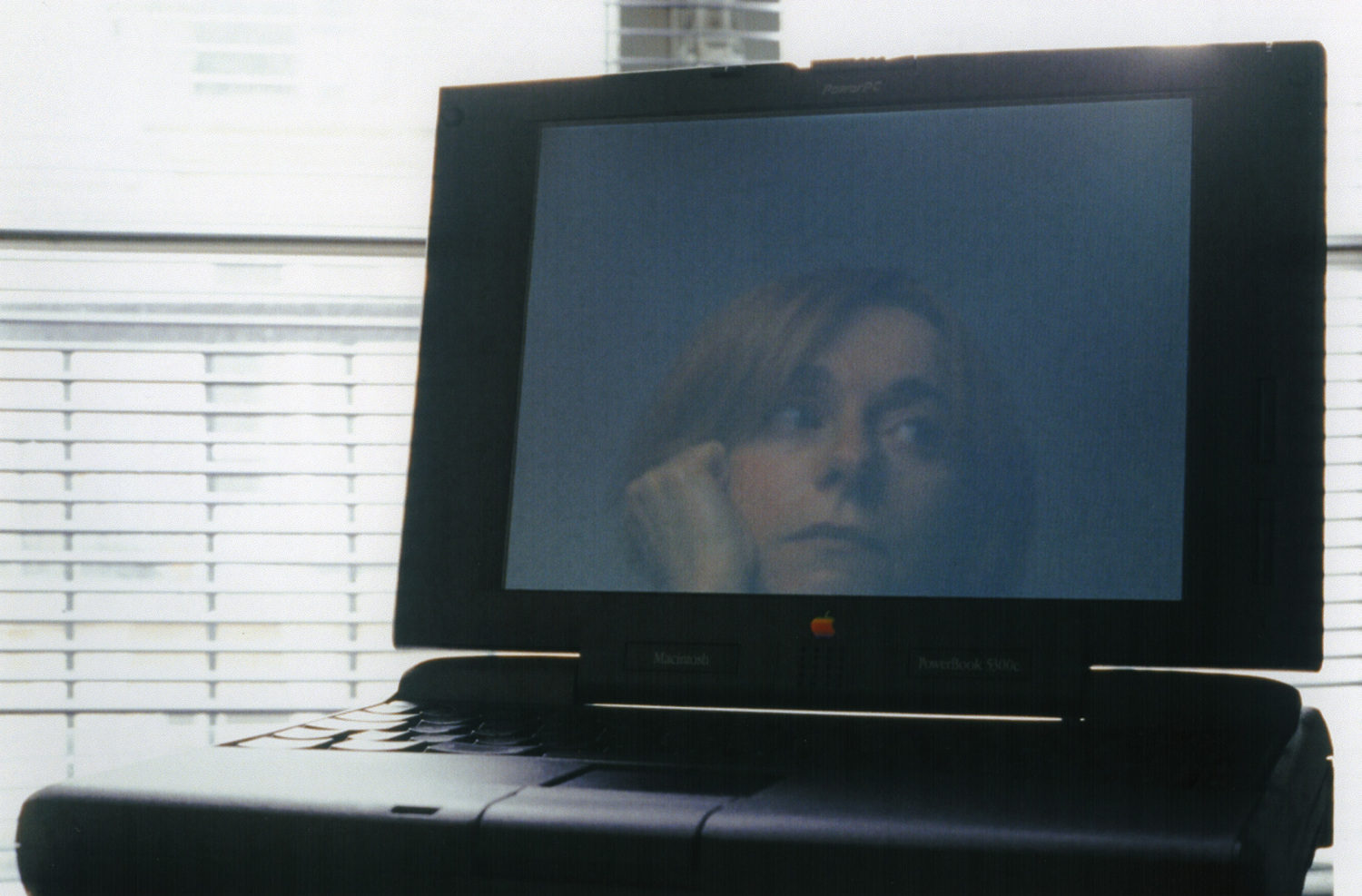

Dans son travail aux formes très variées, Marylène Negro s’intéresse particulièrement à la quête de l’autre, à l’attente de l’apparition et de la disparition de son image. Au début des années 1990, entre logique conceptuelle et stratégie publicitaire décalée, elle joue sur une forme d’esthétique relationnelle. Elle édite par exemple des tee-shirts portant l’inscription « I Love Art » (depuis 1994), réalise des œuvres participatives, comme Donnez-moi une photo de vous (depuis 1997), ou Dites-moi quelque chose (1999). Dans Viens (2004), un numéro de téléphone laissé sur une affiche invite le passant à laisser un SMS ou un message sur un répondeur. Elle a aussi rassemblé dans un livre des photos de mannequins de vitrines, comme autant de visages anonymes, froids, étrangement familiers (1998). Peu à peu, son travail se décale vers la photographie, avec un constant désir de se glisser dans la peau d’un autre, comme avec Dehors (2003), une série d’images saisies derrière l’épaule de touristes en train de prendre des photos. Mais c’est surtout par la vidéo que M. Negro s’exprime au cours des dernières années, avec des films au style le plus souvent dépouillé, comme La Fleur (2001).

L’artiste aime les espaces insolites, souvent des intérieurs vus comme des paysages, ou bien de grands espaces naturels à l’allure mystérieuse. Si le sentiment de la perte et de la disparition immédiate baigne ses œuvres, les décors sont aussi propices à des apparitions, celle de l’autre, d’esprits ou de fantômes. L’artiste s’efface devant ses images mais se manifeste pourtant, comme en négatif, à travers les tremblements de la caméra (L’Homme atlantique, 2008). Elle explore, plus radicalement encore mais avec autant d’élégance, les méthodes du cinéma expérimental. Dans A Whiter Shade (2009), la matière du cinéma devient la forme et le sujet de l’œuvre. Il s’agit d’une photographie d’une photographie, hallucination blanche d’une évaporation. La question du temps et de sa nécessité habite l’œuvre de M. Negro.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013