Ruth Francken

Francken Ruth, Lyotard Jean-François, L’Histoire de Ruth, Le Pré-Saint-Gervais, Le Castor Astral, 1983

Ruth Francken, sculptures-objets-tableaux, musée d’Art moderne de la ville de Paris, Paris, 1971

Peintre et sculptrice états-unienne.

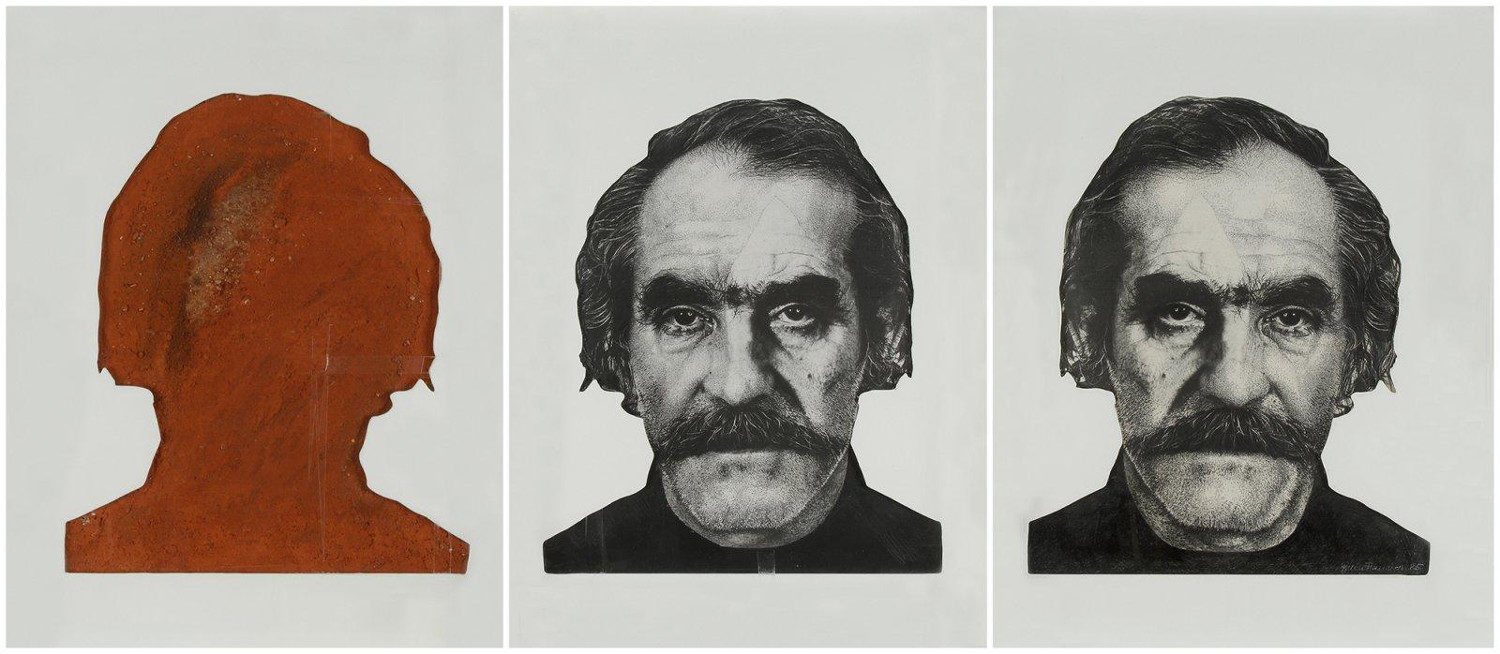

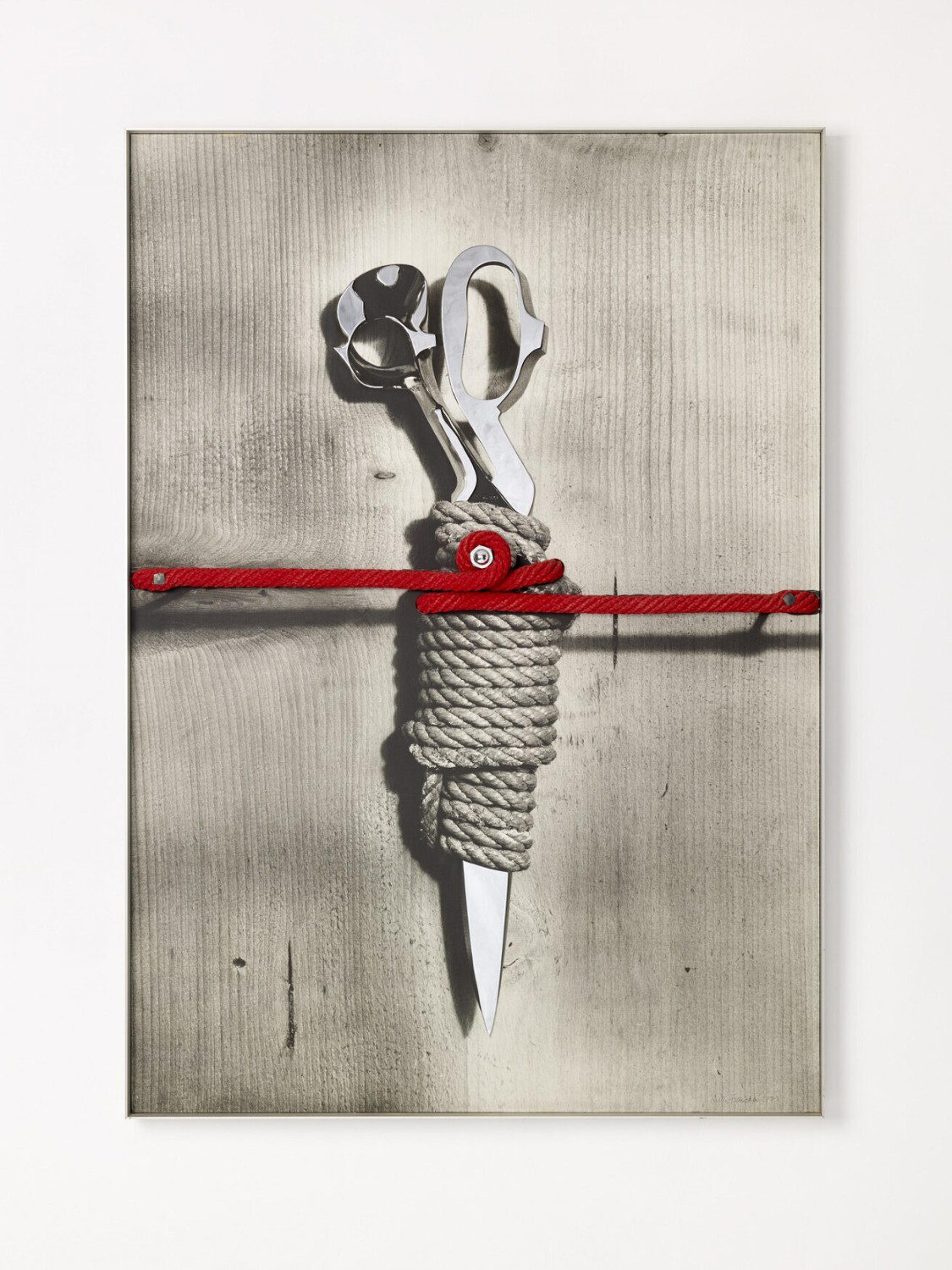

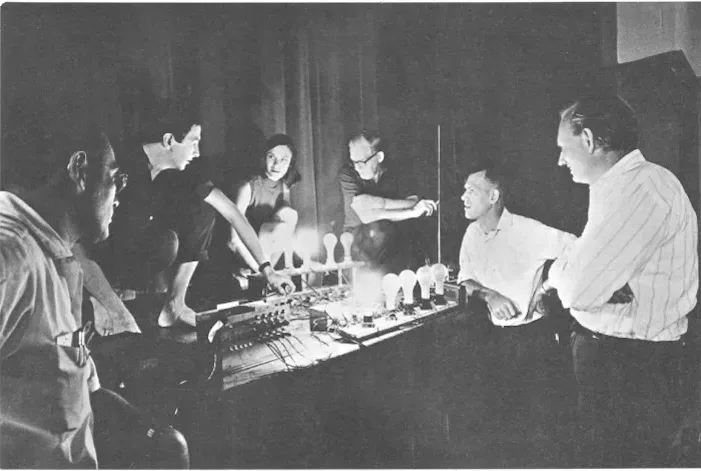

La vie nomade, cosmopolite de Ruth Francken est à l’image de son œuvre de peintre et de plasticienne : marginale, disparate, irréductible aux divers courants artistiques d’après-guerre – que ce soient l’expressionnisme abstrait américain, l’art informel, le surréalisme ou le pop art. « Comment peindre aujourd’hui ? Somme toute, peut-on encore peindre aujourd’hui ? » À ces questions cruciales qu’elle s’est posées, elle répond en multipliant les expérimentations plastiques qui, loin de la peinture purement rétinienne des abstraits américains, peuvent intégrer une dimension de spiritualité : cette quête générera la tension comme la cohérence intime de son œuvre. Le fragment (par déchirure, par coupure), l’inachèvement (par respect du rythme de la respiration, du souffle des pulsations), la démultiplication (par miroir), la décomposition (par brûlure) constituent les procédures et les thèmes de la plupart de ses réalisations, depuis les séries peintes des Lulu images (1961), Grandes têtes (1964), Multitêtes (1965) et Tête-à-tête (1964-1965) – défigurations de purgation violente rappelant, entre autres, Artaud – jusqu’aux séries intégrant photographies, miroirs ou autres matériaux froids en métal et en Plexiglas des Portraits (1983), de Mirrorical Return et Otages (1978- 1986), et enfin des Wittgenstein Variations (1989-1993), traitées en dispositifs de fragments ; depuis, encore, les sculptures en bronze des Têtes/Crânes et des Têtes/Cages des années 1965 (Chariot à 2 têtes) – exorcisant, en écho à Giacometti et à Étienne-Martin, la solitude de l’individu et l’angoisse de mort – jusqu’aux objets métalliques ou en résine qui objectivent, tels des ready-made duchampiens, son obsession du message et de la communication : pains et ciseaux des années 1967-1973, téléphone (The Last Telephone, 1972).

Enfin, l’incandescence de la mémoire traverse également toute l’œuvre : les Flammes-Volcans (Burning Point, 1988- 1989), les aquarelles des débuts, la série des brûlages/ collages, dessins à la fumée, tableaux/objets en bois calciné et les portraits des Wittgenstein Variations.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013