日本人アーティスト、作家・作曲家、俳優・映画監督

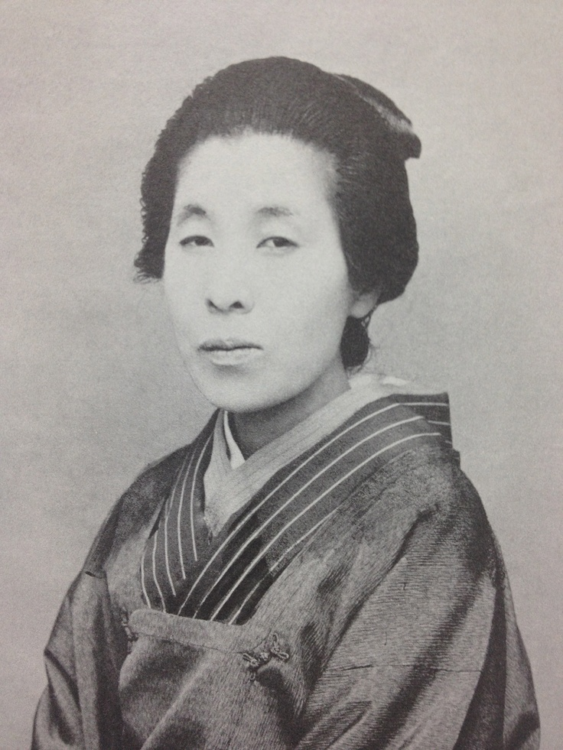

東京の裕福な家庭に生まれたオノ・ヨーコは、1952年、サラ・ローレンス大学で詩と音楽を学ぶためにニューヨークに拠点を移した。1950年代末から、エドガー・ヴァレーズ(1883–1965年)、モートン・フェルドマン(1926–1987年)やジョン・ケージ(1912–1992年)と交流を持ち、最初の夫となる若き日本人作曲家の一柳慧(1933–2022年)と共に前衛音楽の世界に足を踏み入れる。1960年初頭、チェンバーズ・ストリートの彼らのロフトは、ラ・モンテ・ヤング(1935年–)、ケイジやジョージ・マチューナス(1931–1978年)らのパフォーマンスやコンサートの舞台となった。

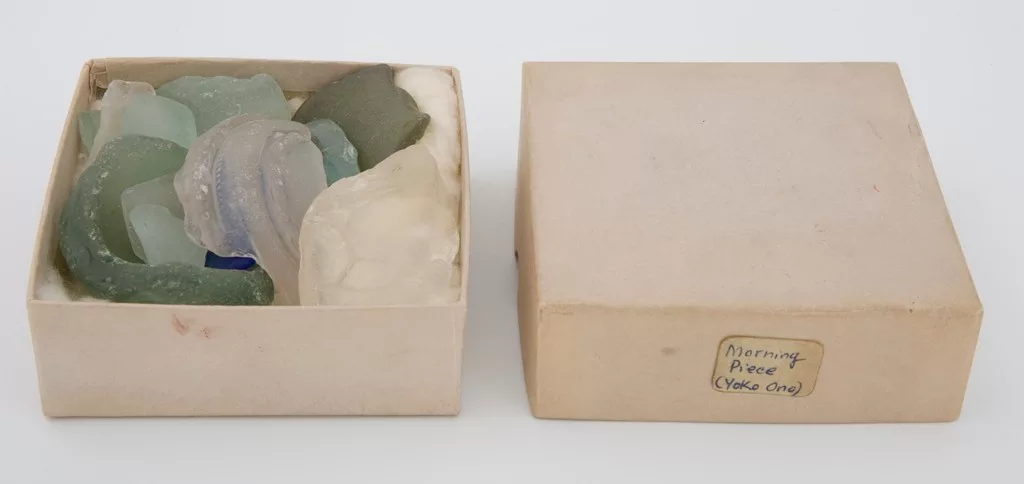

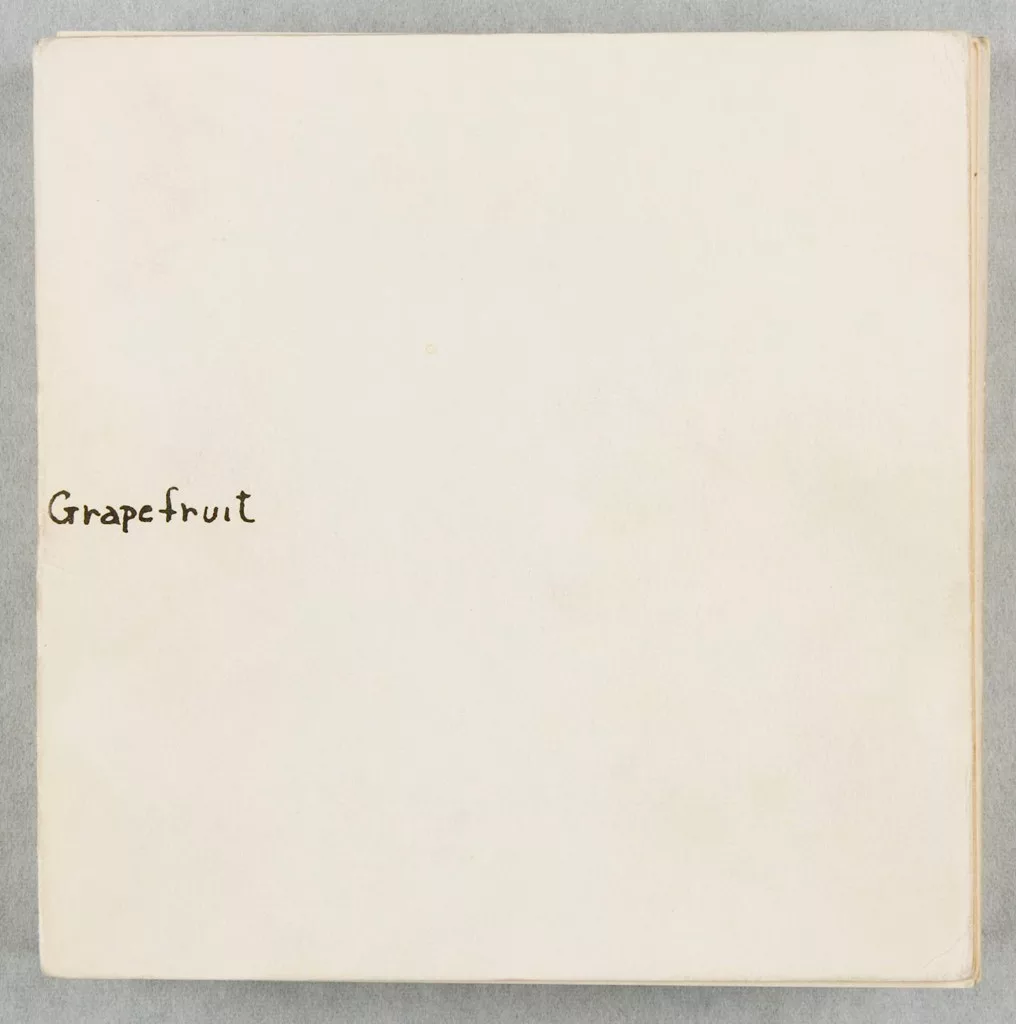

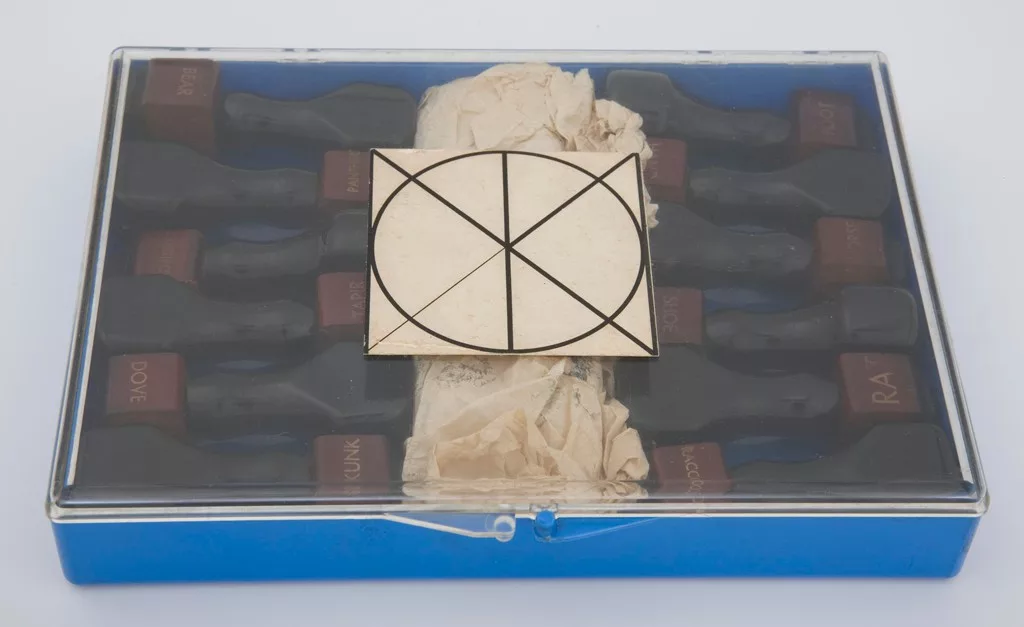

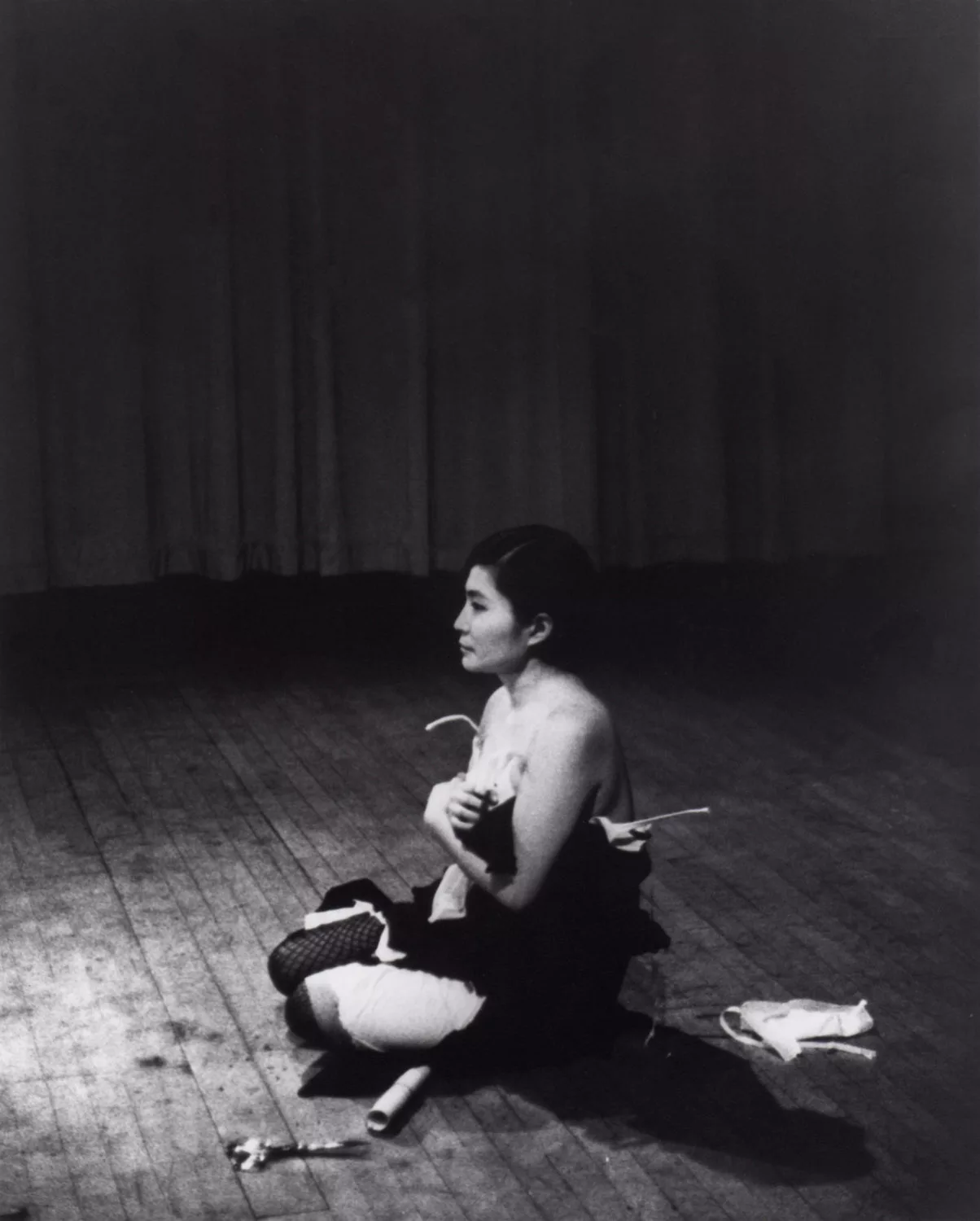

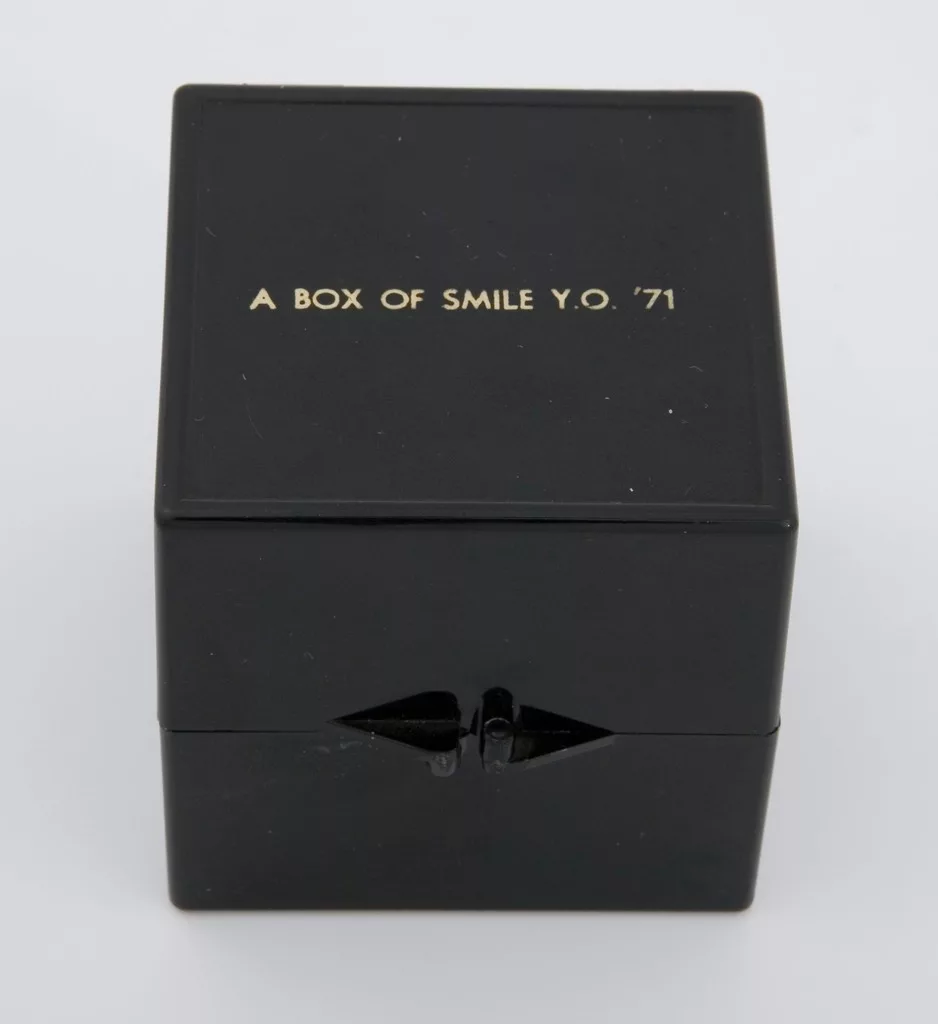

オノは1961年に結成されたフルクサス・ムーヴメントで精力的に活動した。フルクサスは、ジャンル横断的で参加メンバーも流動的な国際アーティストコミュニティであり、遊び心やいたずら、偶然性、再現不可能な一瞬の創造こそが生を肯定するものであると主張した。オノはその創作活動において、アントナン・アルトー(1896–1948年)の演劇性と仏教の禅哲学、具体派のアクションを結びつけた。そして、1964年の《カット・ピース》(Cut Piece)をはじめとする初期のパフォーマンスから、観客を作品の登場人物にした。《カット・ピース》は、身を覆う布が無くなるまで自身の身の服を観客に切り取らせるという「残酷劇場」とでも言うべき作品である。オノはまた、観客にハサミを配り、スクリーンに映る映像の気に入らない部分を切り取ってもらうという、映画というメディアの本質を問う「映画脚本」を書いている。その後、1966年にマチューナスがグループ作品としてまとめた短編映画シリーズである「フラックスフィルム」(Fluxfilm)を制作。反芸術を掲げて当時のアート本流に迎合せず、大衆娯楽的なスペクタクル性を排除するフルクサスの美学に通ずるものが、オノの映像作品にはあった。例えば《アイ・ブリンク》(Eye Blink, 1966年)のまばたきに見られるように、極端なスローモーション再生で引き伸ばされたシーケンス・ショットや、ひとつの動きや 人生の一コマを切り取るかのような映像には、ある種の記念碑的意味合いや非時間性が込められている。

1966年にロンドンで開催した自身の個展 「未完成の絵とオブジェ」(Unfinished Paintings and Objects) で、彼女はジョン・レノン(1940–1980年)に出会い、そのミューズとなる。1968年6月15日、二人は初の共同ハプニング作品となる《 ドングリ・イヴェント》(Acorn Event)を開催した。過剰な演出や派手な演出は一切せず、2つの樫の木の実を東向きと西向きに植え、東洋と西洋の融合、両半球の平和への願い、環境問題への意識の必要性を表現した彫刻を制作した。1968年の「ホワイト・アルバム」に収録された『レボリューション9』など、多くの作品や曲を一緒に作曲し、翌年には自分たちのグループ、プラスティック・オノ・バンドを結成した。オノ・ヨーコのヴォーカル・パフォーマンスは、幼少期から東洋と西洋の間で揺れ動いてきた彼女の文化的な分裂をよく映し出すとともに、歌舞伎に受け継がれる音楽的情緒を表現する手段である、身体という原初的な楽器の重要性も明らかにしている。1968年11月に発売された『未完成作品第1番 トゥー・ヴァージンズ』(Unfinished Music N°1 : Two Virgins)のジャケット写真は、カップルがヌードでポーズをとっていることでよく知られている。性の革命が盛り上がりを見せていた頃に検閲対象となったこの写真は、1960年代のヒッピームーブメントやアヴァンギャルドの文脈の中で、むき出しの肉体が放つ抗議のメッセージを表現している。ベトナム戦争さなかの1969年に二人はジブラルタルで挙式し、その後、反戦・平和のメッセージソング として制作した《平和を我等に》(Give Peace a Chance)にのせて、平和を願うパブリック・イベント 《ベッド・イン》(Bed-In)という形で新婚旅行を企画した。パッシヴ・レジスタンス(非暴力の抵抗)運動の精神に則り、オノ・ヨーコは、アイデンティティと内的親密性、空間と時間の概念を問うパフォーマンスとして表現しているものの観念的な側面を強調してている。

1969年末、夫妻は世界12都市で国際平和PRキャンペーン《戦争は終わった(あなたが望むなら)》(War Is Over (If You Want It))を開始した。《ハッピー・クリスマス(戦争は終った)》《(Happy Xmas (War Is Over)》(1971年)に続いて、1973年4月1日、彼女は「領土も国境もパスポートもない、ただ人々のものである、みんなのものである国」という《イマジン》の中で歌われたコンセプトに基づく “生きた国家” ニュートピアを設立した。1980年にレノンが暗殺され、ふたりの芸術的・音楽的対話は途絶えたが、オノは1980年にアルバム『ウォーキング・オン・シン・アイス』(Walking on Thin Ice)、1981年に『シーズン・オブ・グラス』(Season of Glass)を発表し、優れたポップ・アーティストとしての地位を確立した。彼女は平和へのコミットメントを原動力に、ビジュアルアート作品を発表し続けており、2000年に日本と北米で開催された回顧展「イエス・ヨーコ・オノ」を筆頭に、世界中の美術館でその作品と活動は評価されている。2009年にはヴェネチア・ビエンナーレで金獅子賞を受賞している。

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013