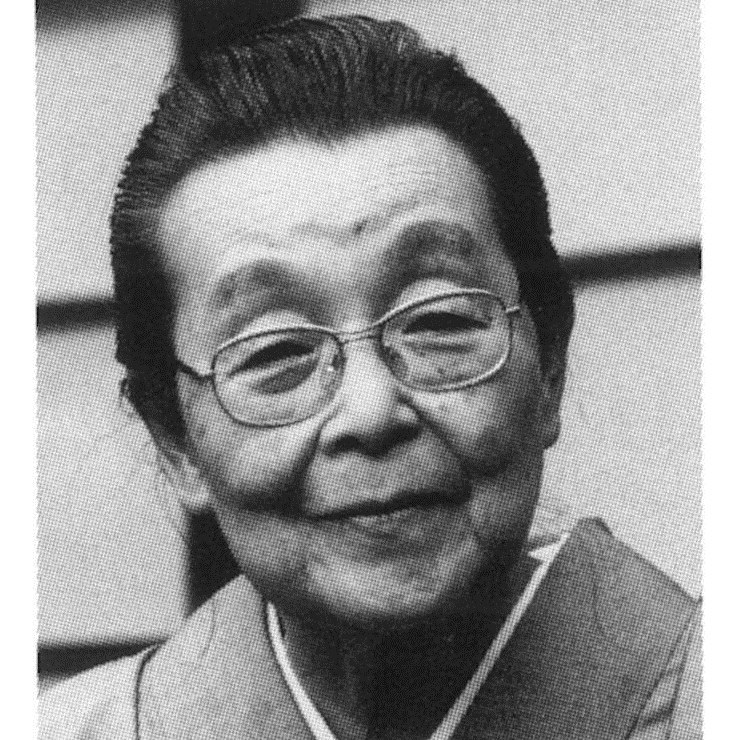

日本人画家・彫刻家

宮脇愛子、旧姓荒木愛子は、幼い頃から身体が弱く、孤独で内省的な少女時代を送った。1946年3月、小田原高等女学校(現在の神奈川県立小田原高等学校)を卒業。戦時下、小田原に疎開してきた文学青年たちが発行していた文芸同人誌にかかわる。そこで知り合った東大生で後に中央公論の編集者となる宮脇俊三(1926−2003年)と結婚、宮脇姓となる。

1952年、日本女子大学文学部史学科卒業。卒業論文のテーマは桃山美術。在学中から絵を描き始め、義姉となった画家の神谷信子(1914−1986年)を介して知り合った阿部展也(1913−1971年)に指導を受ける。1953年には文化学院に入って阿部に学ぶ。同じく神谷を通じて知り合った齊籐義重(1904−2001年)からも助言を受ける。阿部からは世界の最新の美術動向を教わり、特にポーランドの抽象芸術運動ユニズムに強く感化される。

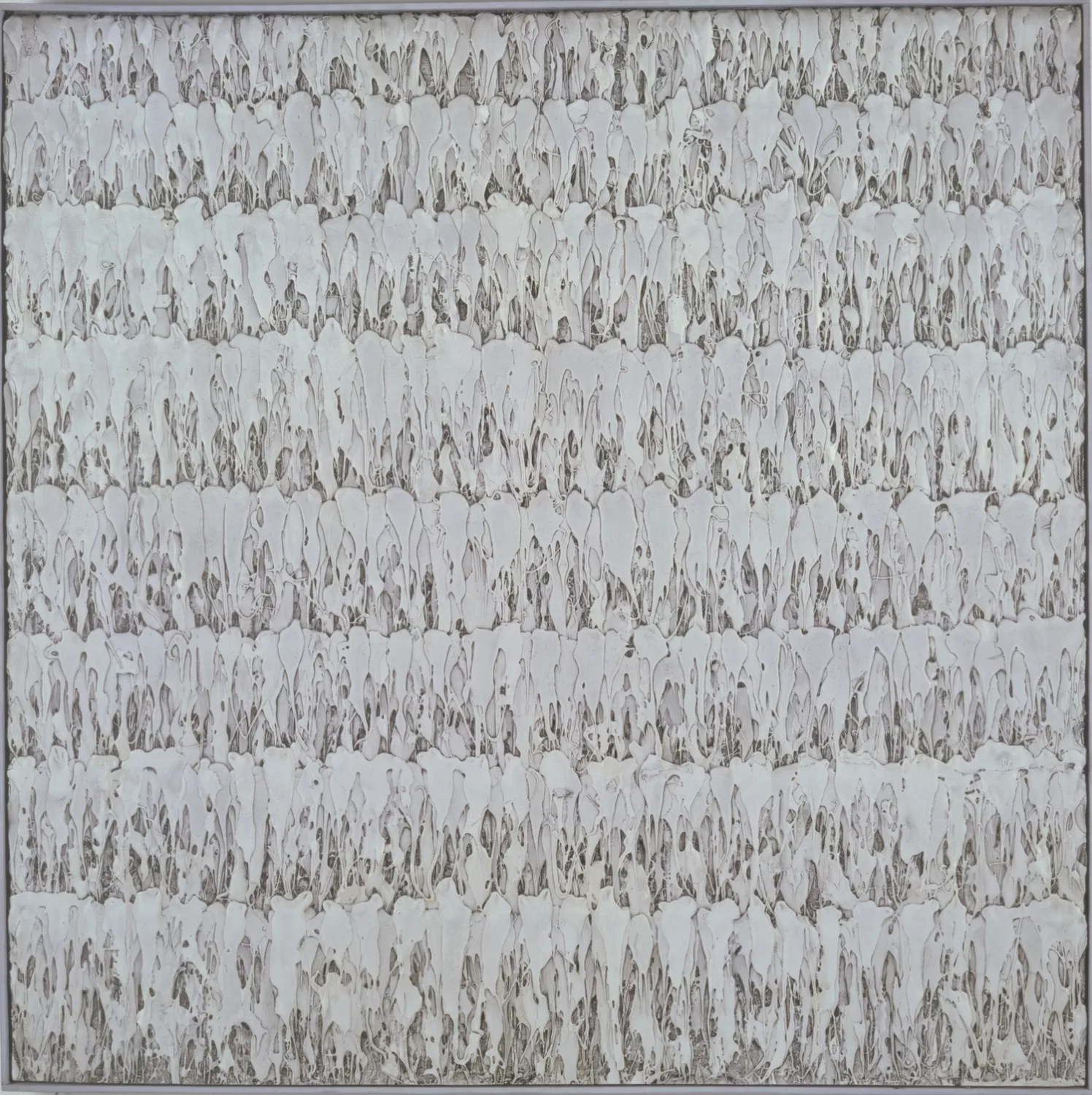

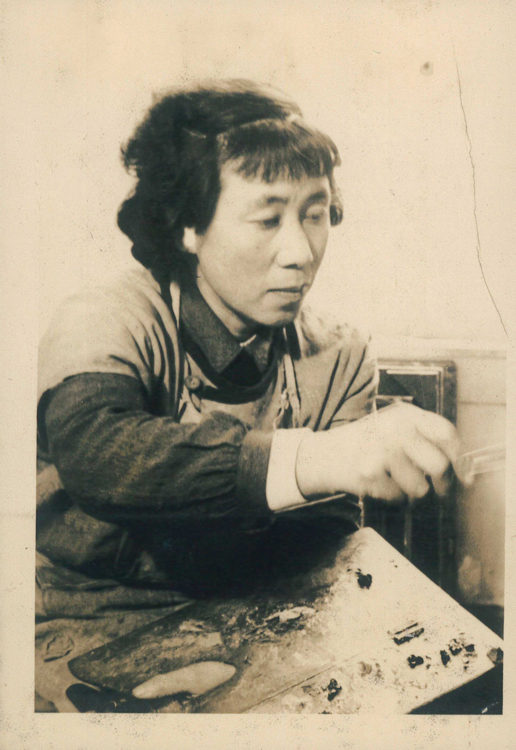

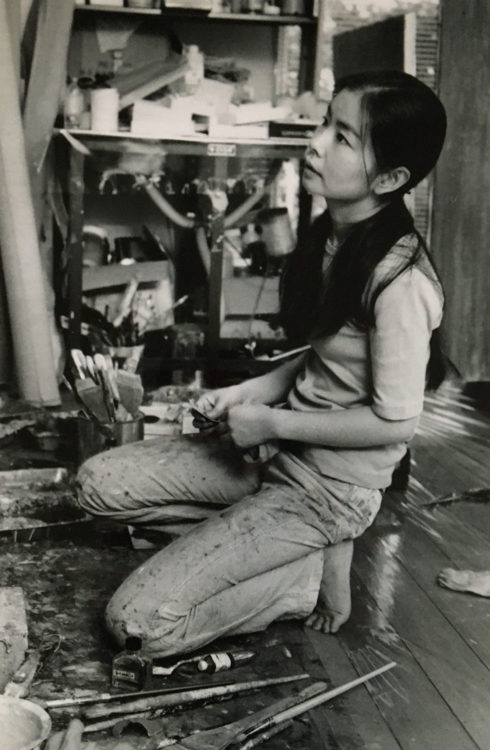

1957年、アメリカに短期留学、カリフォルニア大学ロサンゼルス校サンタモニカ・シティ・カレッジで絵画を学ぶ。1959年12月、東京の養清堂画廊で最初の個展を開催。絵具にエナメルや大理石の粉をまぜて盛り上げた色面に描線を刻み込む表現はレリーフや鎌倉彫のようだと評された。その後、インド経由でウィーンを訪れ世界美術家会議に参加した後、ミラノに滞在。ミラノではルーチョ・フォンタナ(1899−1968年)やピエロ・マンゾーニ(1933−1963年)ら若い芸術家グループと親交を持つ。1961年ミラノのミニマ画廊で個展。翌1962年には日本で2度目の個展を東京画廊で開催した。このときの出品作は大理石の粉を混ぜた絵具をパレットナイフで画面に並置していく方法で描かれた。この作品が当時来日していたフランスの画商アンドレ・シェレールの目に留まり、パリに滞在し作品制作と個展を行うこととなる。パリでは、ハンス・リヒター(1888−1976年)、マン・レイ(1890−1976年)などとも親交を結ぶ。63年パリからの帰国の途中で立ち寄ったニューヨークに66年まで滞在。この間、ニューヨークのベルタ・シェーファー画廊で個展を開催。そのときのカタログ序文はマン・レイが書いている。

1966年に帰国。山口勝弘(1928−2018年)に招かれて「空間から環境へ」展(銀座松屋で開催)に出品。この頃から作品が金属、ガラス、石などをもちいた立体に変わっていく。この展覧会で、後に夫となる建築家の磯崎新(1931−2022年)とも知り合う。

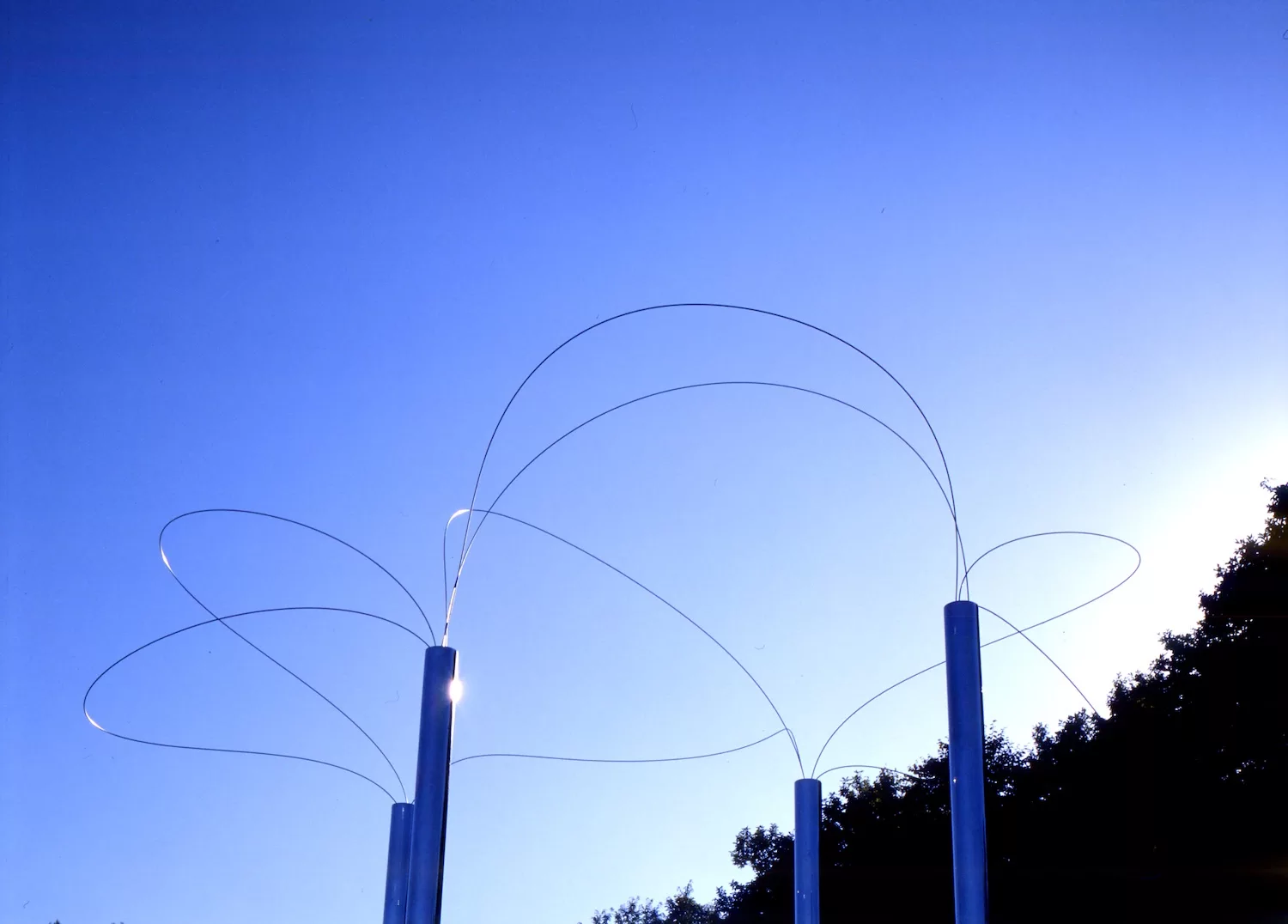

1967年グッゲンハイム美術館国際彫刻展買い上げ賞。1967年、東京画廊で個展。1970年にはそれまでの仕事を回顧する個展をポーランドのウッジ現代美術館で開催。この頃からガラスを用いた作品を作り始めこれをMEGUと名づける。メグとは岡山地方の方言で「割る」を意味するという。1977年、第7回現代日本彫刻展で《MEGU-1977》が北九州市立美術館賞を受賞。1978年、パリの装飾美術館で開催された「間—日本の時間と空間」展に出品。1980年頃からスチールのワイヤーを空間内に設置する環境的な作品を始めて「うつろひ」と名づける。1981年、第2回ヘンリー・ムア大賞展でエミリオ・グレコ特別賞受賞。1982年、神戸須磨離宮公園彫刻展で第1回土方定一賞受賞。1991年、バルセロナのミロ財団で彫刻展を開催。1989年にパリ・デファンスのグランド・アルシュ、1992年にバルセロナのモンジュイック・オリンピック広場、そして1994年、奈義町現代美術館に「うつろひ」を設置。1996年、東京の原美術館で初期の絵画展を開催。1997年、脳溢血で倒れる。1998年、神奈川県立近代美術館で個展。1999年、日本現代藝術振興賞を受賞。2003年フランス政府より芸術文化勲章オフィシエ受章。晩年は車椅子での不自由な闘病生活だったが、創作意欲は最後まで衰えず、油絵やドローイングを制作し続けた。

「19世紀から21世紀の日本の女性アーティスト」プログラム