日本人写真家

1918年に東京の私立女子美術学校日本画科選科を卒業。大阪YWCAの支援で1926年にサンフランシスコに渡り、カリフォルニア・スクール・オブ・ファイン・アーツで油彩画を学ぶ。その間、アメリカ人写真家コンスエロ・カナガ(1894–1978年)の助手として写真を学び、カナガの近代写真の思想が山沢のキャリアに大きな影響を与えた。

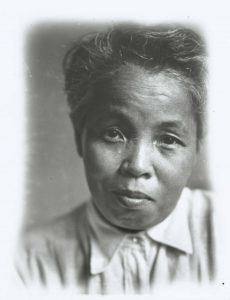

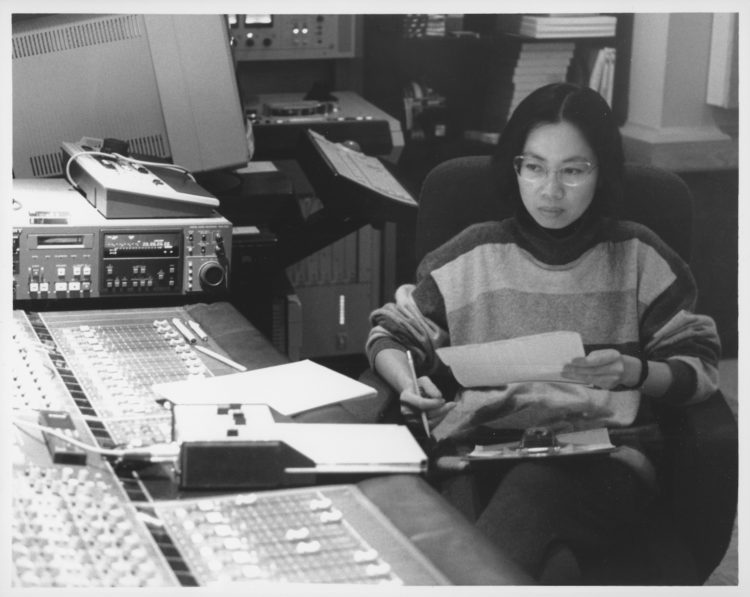

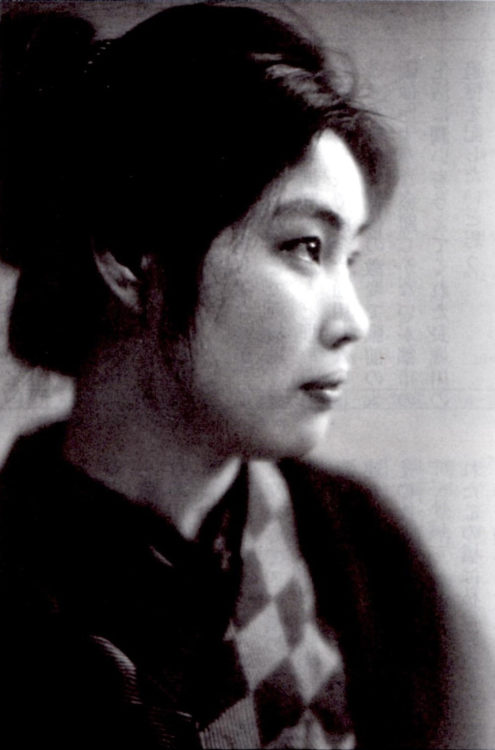

1929年に大阪に戻り、1931年に自身のスタジオを開設、ポートレート写真家として活動する。ビジネスはきわめて順調だったが、この時期の作品のほとんどは第二次世界大戦中に失われてしまった。著名な俳優、山本安英(1902–1993年)のポートレート写真は、戦前から現存する数少ないオリジナルプリントのひとつである。1950年、若い女性写真家を教育・育成するため、山沢写真研究会を設立。また、スタジオを再開し、新たに商業写真のビジネスを開始した。

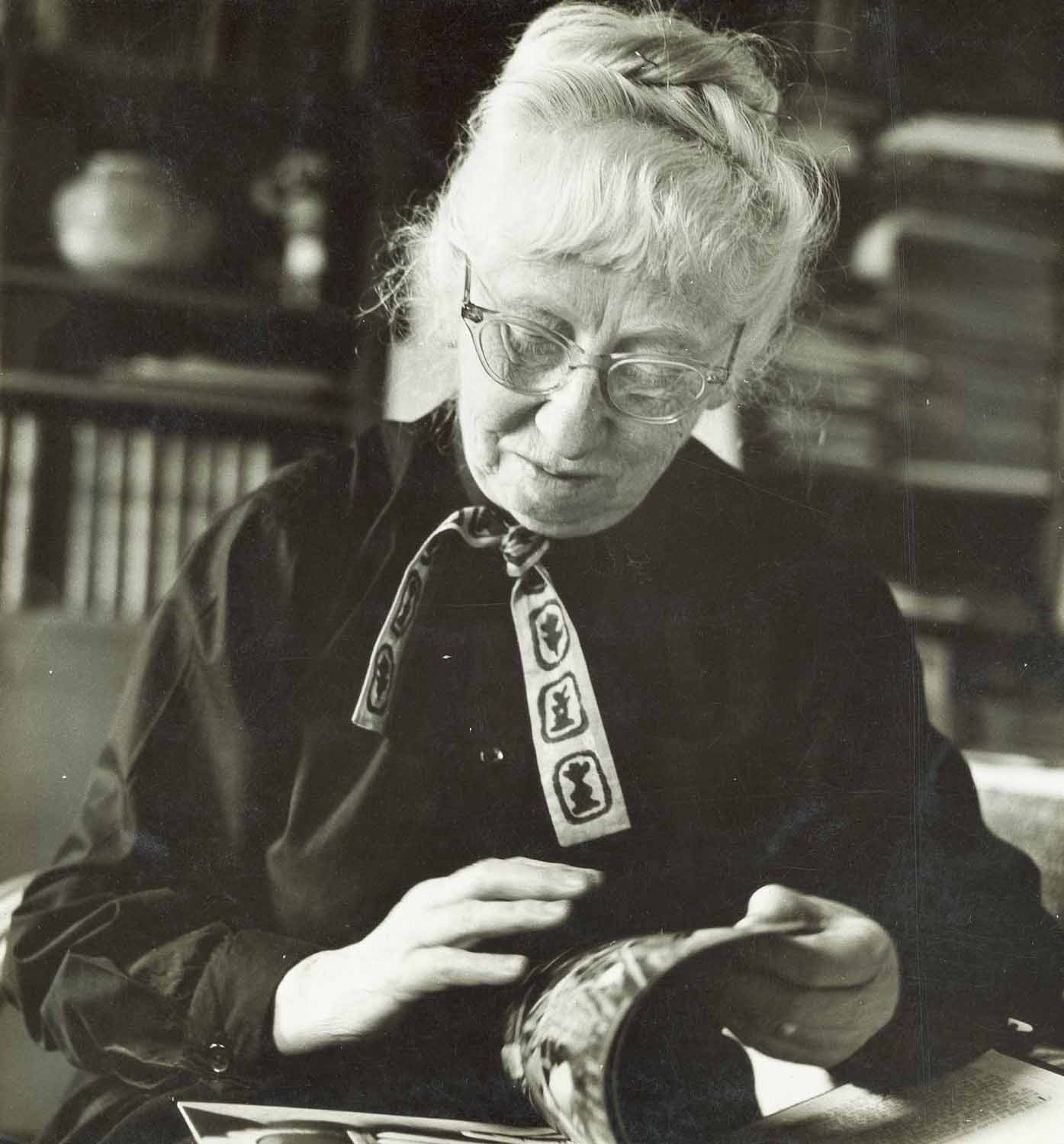

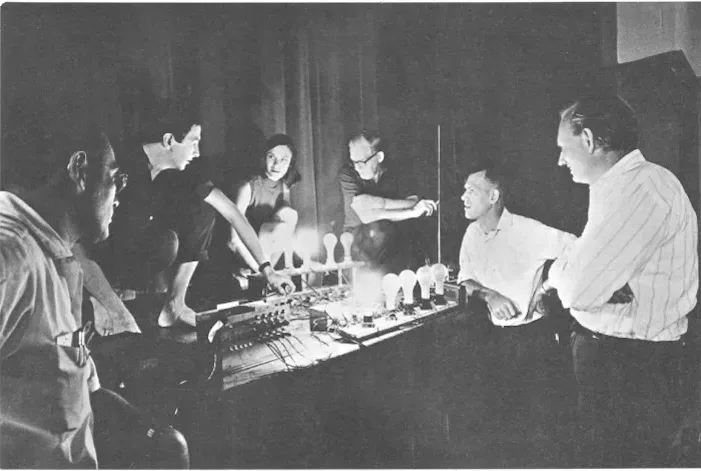

商業写真の成功で個人的な作品制作の時間はあまりとれなかったが、1955年、恩師であるコンスエロ・カナガの招きで2度目の渡米をしたことが転機となった。旅の目的は、ビジネスを始めたばかりだった商業写真のリサーチと、1955年1月24日~5月8日にニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催された『ザ・ファミリー・オブ・マン』展を見ることだった。この展覧会には、カナガのほか、イモジェン・カニンガム(1883–1976年)、エドワード・ウェストン(1886–1958年)、アンセル・アダムス(1902–1984年)らカナガの友人の写真家たちの作品が含まれていた。当時の著名な写真家たちの作品から、山沢が多くを学んだことは想像に難くない。ニューヨークで半年を過ごした後、作風は写実主義から抽象主義へと徐々にシフトしていった。この変化の過程は、1962年に出版された最初の写真集『遠近』(山沢自身による日本語と英語のキャプション付き)に見ることができる。

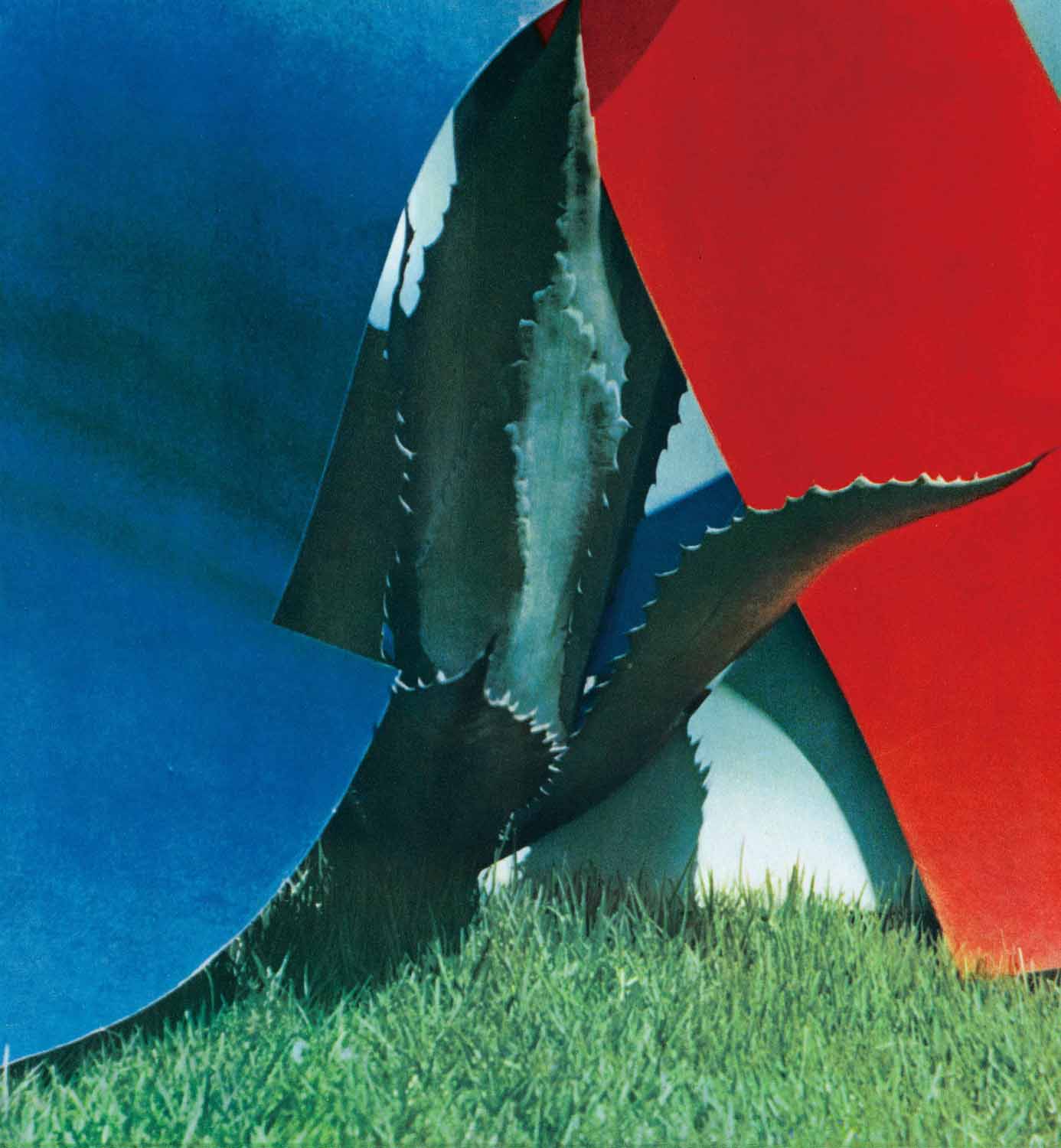

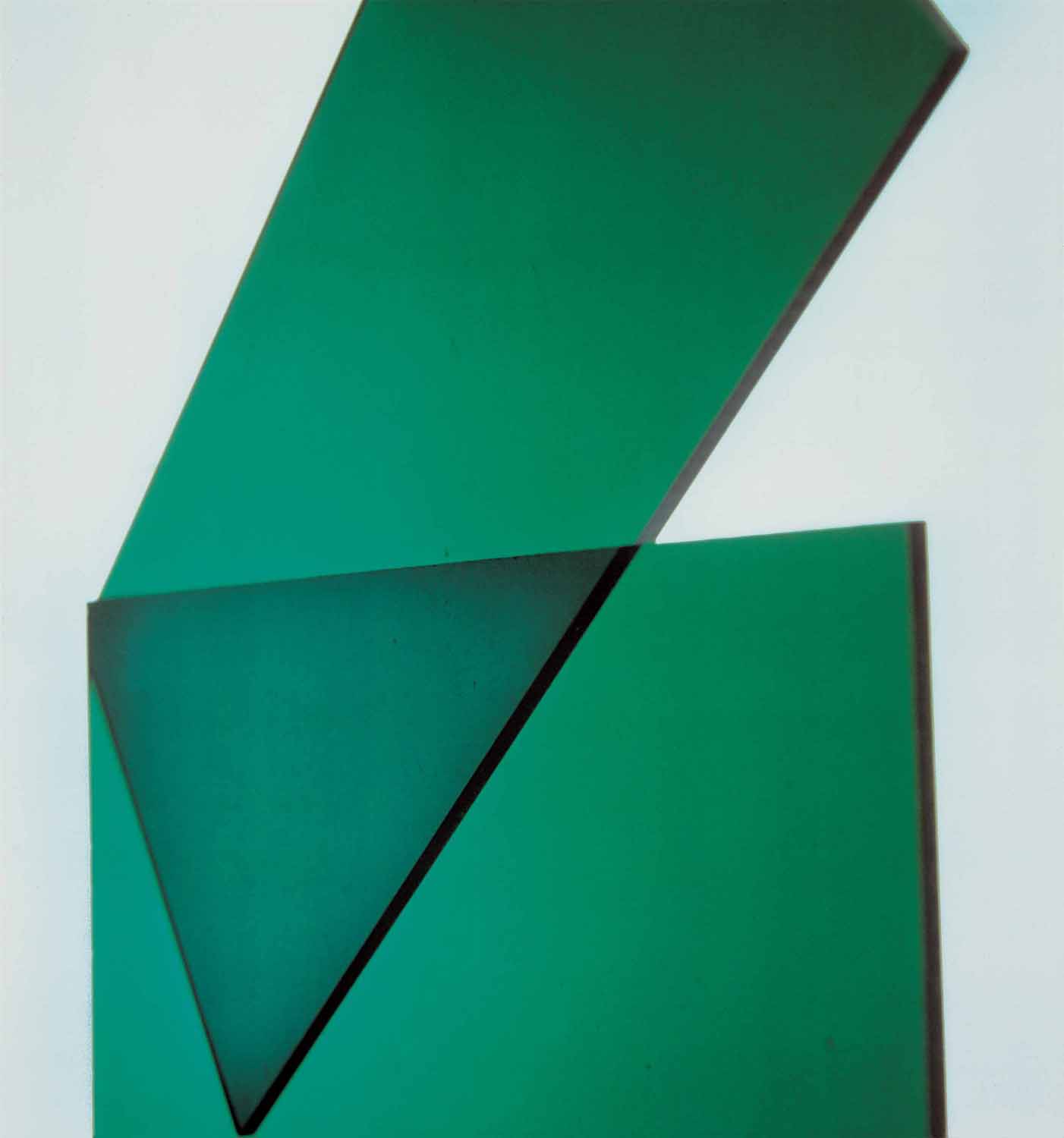

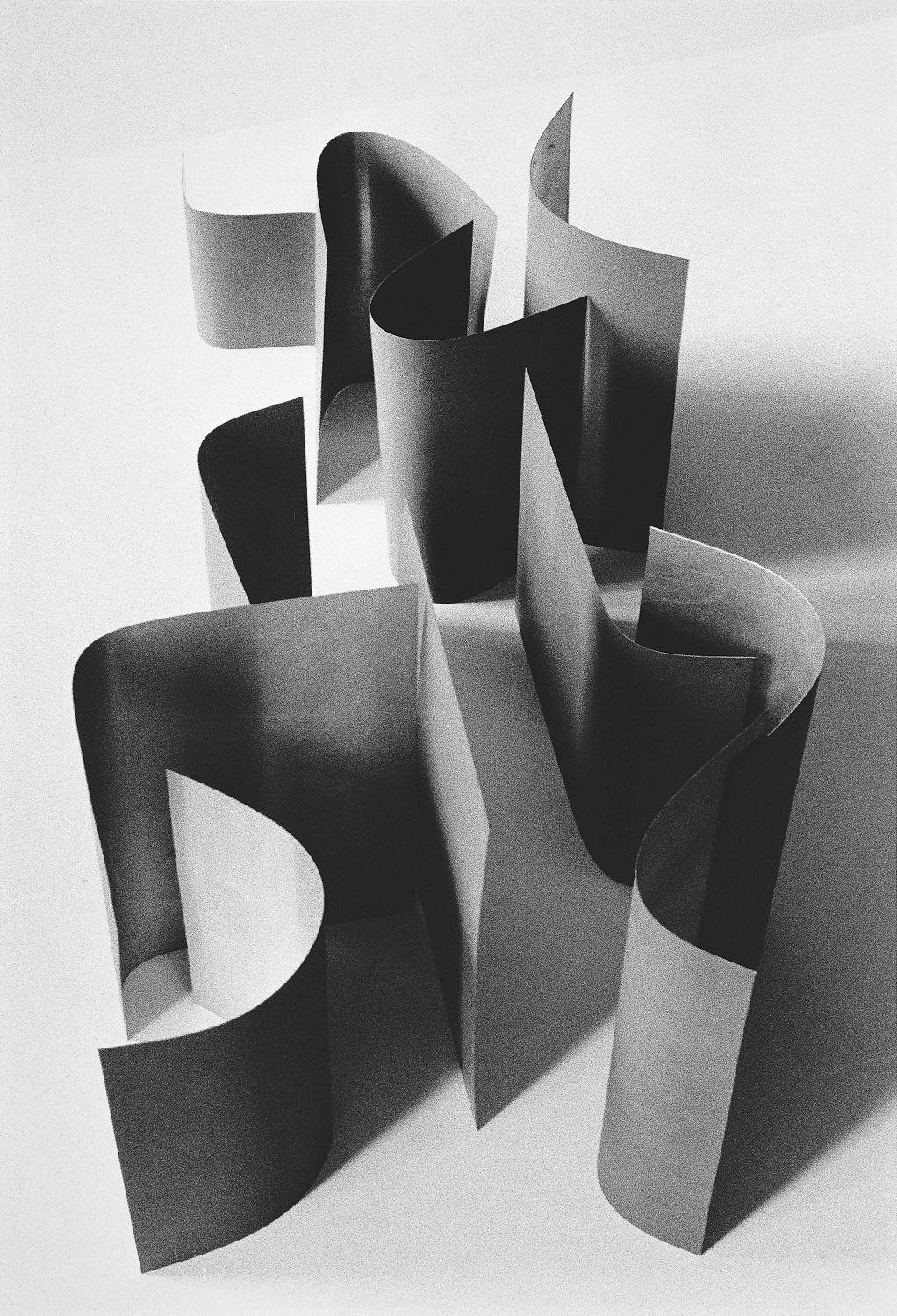

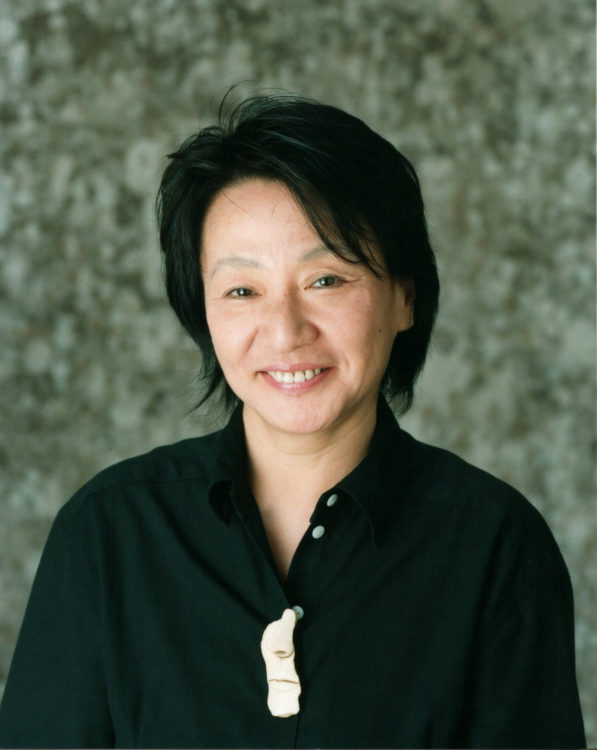

1960年代、山沢は商業写真スタジオを閉じ、神戸に移り住んだ。抽象写真の制作に専念し、1970年代から1980年代にかけて「私の現代/What I Am Doing」と題した個展を何度も開催した。このシリーズには、コンセプチュアルで内省的な作品群が含まれ、自身の写真機材や過去の作品を撮影している。例えば、《What I Am Doing No.8》(1980年)の被写体は、自身の写真集から破りとった《What I Am Doing No.1》(1976年)の掲載ページをくしゃくしゃに丸めたものである。そしてこの作品(No. 8)は、元の作品(No. 1)の被写体が色ガラスフィルターやライトボックスといった写真機材であるという点において、二重に自己言及的である。1950年代半ばから始まった絶え間ない形式的・技術的実験によって、山沢は独自のスタイルを確立した。

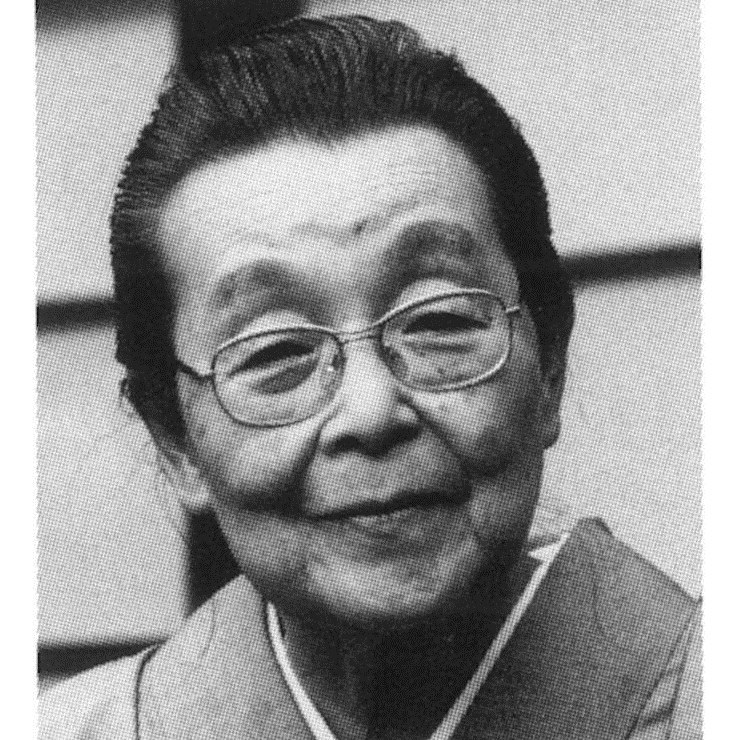

1995年、和歌山県の老人ホームで96歳の生涯を閉じた。1994年、最初で最後の美術館での個展が伊丹市立美術館で開催されたが、この当時、ネガフィルムやオリジナルプリント、書簡など、多くの一次史料は山沢自身により処分され、失われてしまっていた。作家にとっては、一連の写真集こそが真の作品であり、それ以外は重要ではなかったのだ。このため、その後、彼女の作品は忘れ去られていったが、2019年〜2020年に西宮市大谷記念美術館と東京都写真美術館で開催された回顧展によって、その芸術的・歴史的意義が再評価されるようになった。現在、彼女の作品はナショナル・ギャラリー・オブ・アート(ワシントン)、J・ポール・ゲティ美術館(ロサンゼルス)、大阪中之島美術館、東京都写真美術館などに収蔵されている。

「19世紀から21世紀の日本の女性アーティスト」プログラム