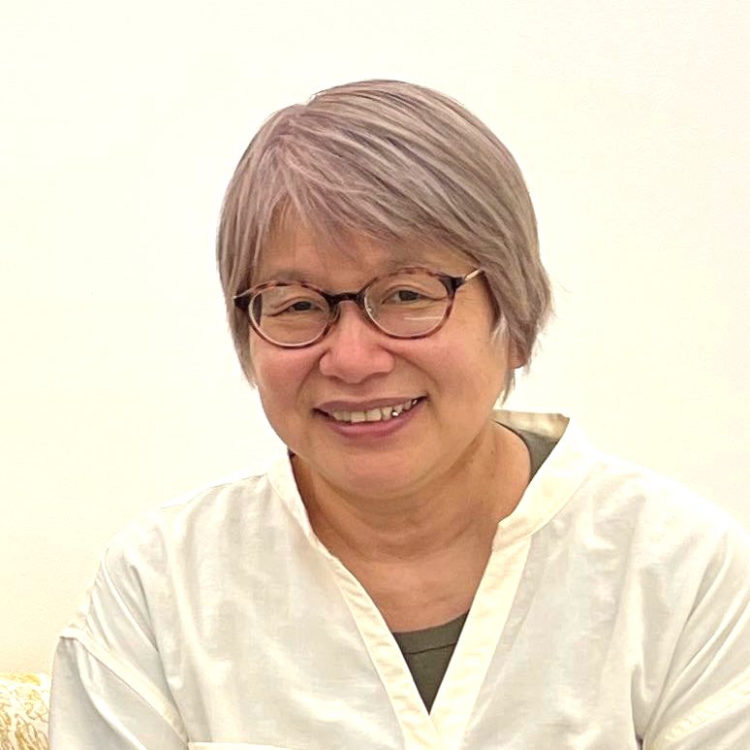

日本人フェミニスト・アーティスト、アクティビスト、研究者

嶋田美子の作品は、第二次世界大戦後の社会政治的緊張や、歴史の忘却に焦点を当てる。嶋田は日本の植民地主義や帝国主義をめぐるジェンダーの役割や性的・文化的アイデンティティの複雑さを、しばしば協働によって行われる幅広い芸術・学術実践を通し探求する。その実践は、ラディカル・ペダゴジー、アーカイブ的実践、政治運動、そしてスピリチュアリズムを横断し、戦後日本における近代性、家父長制、移民差別のもつれを明らかにする。

嶋田はアメリカで美術を学び、東京のオルタナティヴ・アートスクールである美学校で銅版画を学んだ。1980年代後半からはジェンダー、セクシュアリティ、権力、国家に関する問題、特に戦時中のイデオロギー、歴史、記憶がどのように現在の日本社会で根強く残存しているかを探求してきた。その後2000年代には、1960年代から70年代にかけての日本の前衛運動や政治におけるコンセプチュアリズムの研究者として活躍。オルタナティヴで実験的な美術教育を対象とした研究で、イギリスのキングストン大学より博士号を取得。また、日本のコンセプチュアル・アートの先駆者である松澤宥(1922–2006年)のアーカイブを設立。

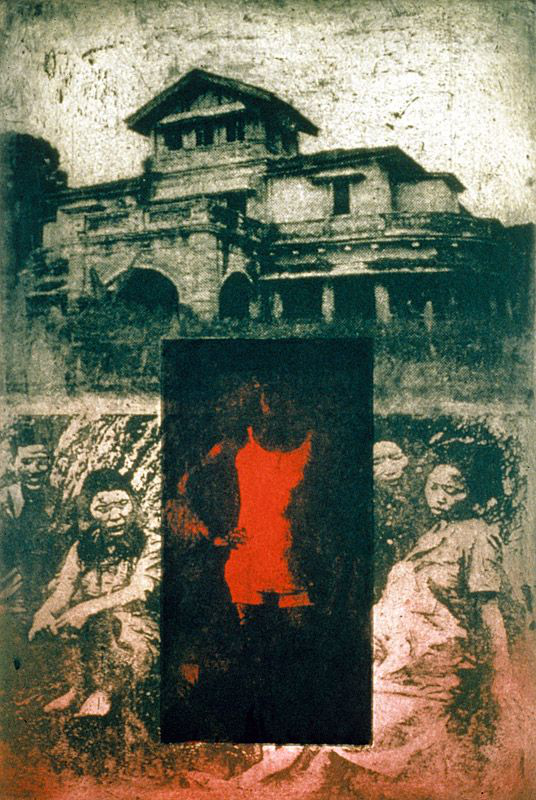

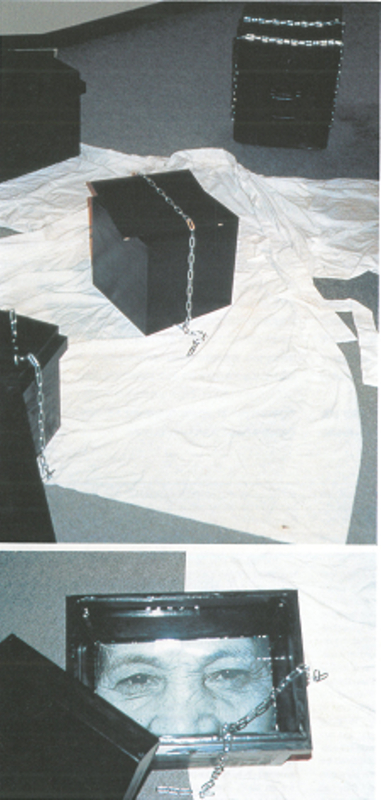

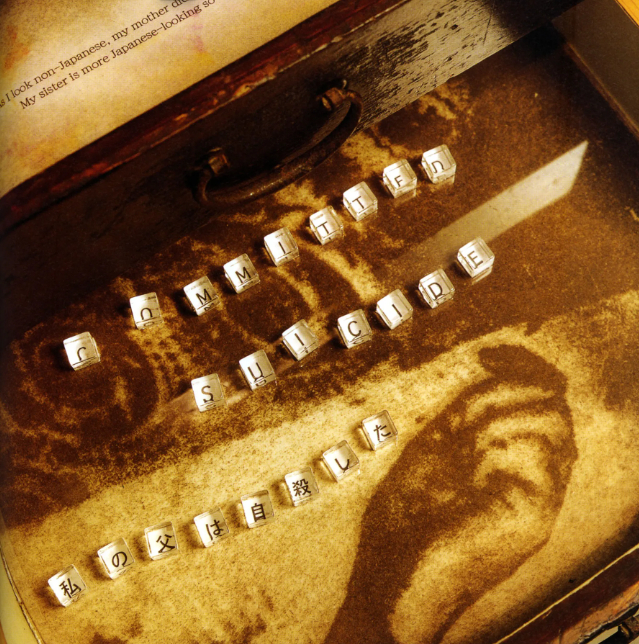

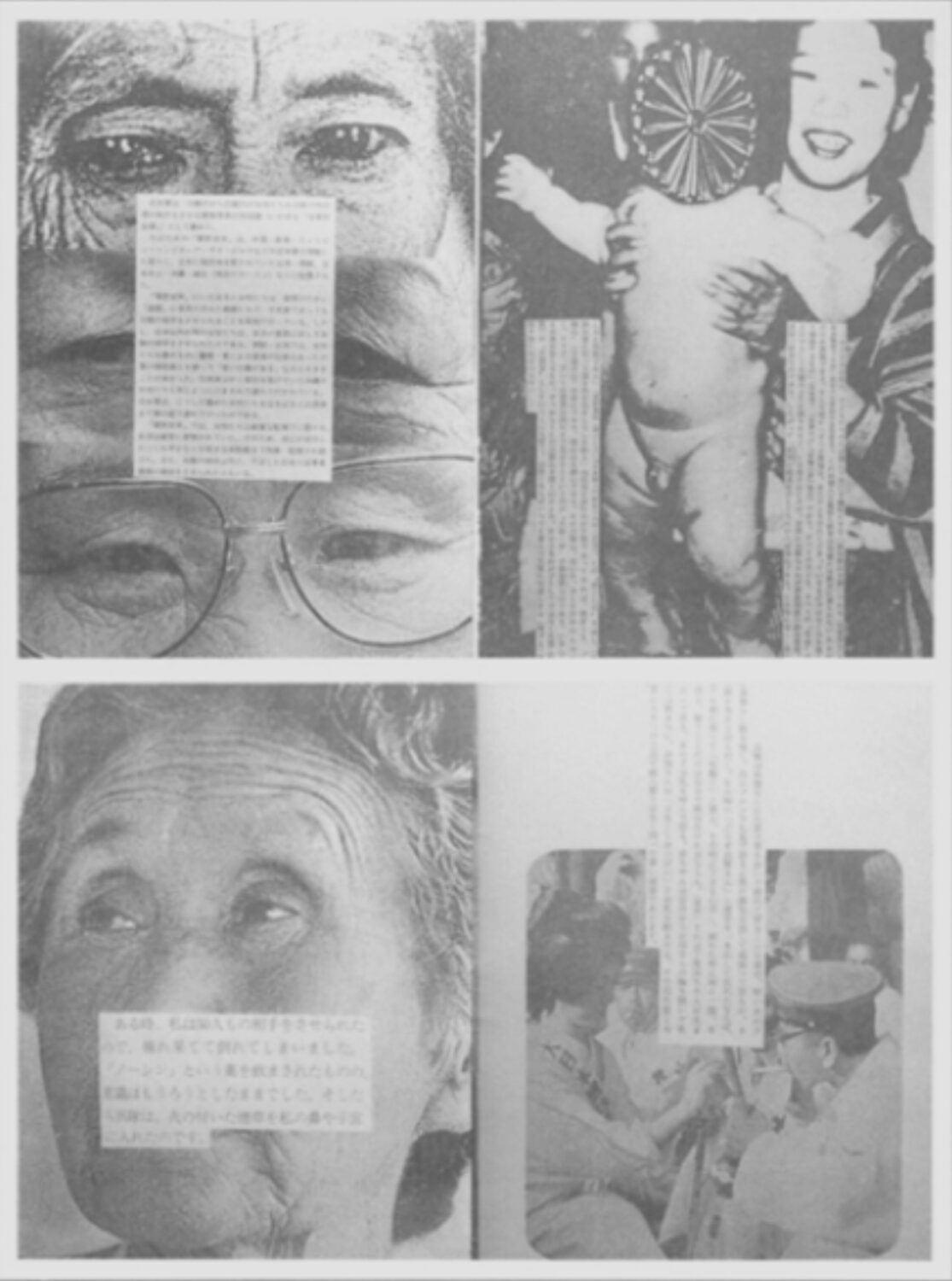

初期の銅版画シリーズ「Past Imperfect」(1991–1997年)では、太平洋戦争における女性の共犯的役割を探求した。アジア人であり、日本人であり、女性であるという自身の立場をアジアのコミュニティや植民地をめぐるもつれとの関係の中で振り返りながら、慰安婦問題を扱うことで、美化された日本の戦時中の歴史に異議を唱えた。このシリーズでは、戦時中の矛盾した女性像を提示している。例を挙げれば、割烹着という、家庭を支える役割や戦争へ邁進する国家における母性の純真を象徴する「制服」を身につけた日本人女性と、抑圧された存在であった朝鮮人慰安婦を並置する。相異なる女性たちの語りを並列することは、物質的な感性を通した言説的介入という方法を取り、セクシュアリティ、民族、階級、国家により女性たちがいかに異なる立場に置かれているかを示す多面的なものとなった。彼女の作品がインターセクショナルな視点を通し取り上げる複雑なポジショナリティは、展覧会のキュレーションや、ブブ・ド・ラ・マドレーヌ(1961年–)とのコラボレーション・シリーズ《Made in Occupied Japan》(1998年)によりさらに追求されてきた。このコラボレーションは、二人の作家自身がドラァグによりアメリカ軍兵士、日本軍慰安婦、主婦、天皇ヒロヒト、ダグラス・マッカーサーとしてパフォーマンスを行うことで、アメリカ占領下の日本社会の家父長制的な権力構造を暴くものである。彼女の実践はまた、個人的な記憶と歴史的記述の間の葛藤を、ノスタルジックなものとして一般化することなく交渉する。例えば《箪笥の中の骨》(2004年)では、来場者を懺悔室に招き家族の秘密を書いてもらい、それをインスタレーションの一部として展示した。

嶋田は現在進行形の慰安婦をめぐる政治的論争に呼応し、公共空間で行われるパフォーマンス《Being a Statue of a Japanese Comfort Woman》(2012年–)も行ってきた。この作品で着物姿の嶋田は肌をブロンズ色に塗り、口をテープで塞ぐことで朝鮮の慰安婦を記念する少女のブロンズ像《Statue of Piece》を連想させ、日本女性の二重の関与、沈黙させられた声、そして抑圧された議論を暗示した。

そうして嶋田の作品は、日本における保守的な歴史修正主義の傾向のために、キュレーションや組織における消極性のかたちを取った検閲の対象となってきた。また大浦信行(1949年–)による天皇のコラージュ作品が検閲されたことに抗議するため、天皇ヒロヒトの顔を削った銅版画《A Picture to be Burned》(1993年)を制作した。嶋田は検閲の問題を提起し、日本社会におけるナショナリズムと性差別に関するタブーに疑問を投げかけてきた。

TEAM:Teaching, E-learning, Agency, Mentoring

Tous droits réservés dans tous pays/All rights reserved for all countries.