日本人写真家

石内都は、横須賀で日本最大のアメリカ海軍基地の近くで基地の脅威を感じながら育ち、19歳で進学を機に横須賀を後にした。ベトナム戦争(1955–1975年)末期から写真家として活動を始める。横須賀に戻って自分の過去と向き合い始め、それを主なテーマとして撮影し、写真通信社から3冊の写真集を連続出版した。最初の写真集『Apartment』(1978年)は、石内が育ったアパートに似た古いアパートの小さな一室のスナップ写真で、1979年に女性で初めて木村伊兵衛賞を受賞。他の2作『絶唱、横須賀ストーリー』(1979年)と『Endless night 2001 : 連夜の街』(1981年)は、横須賀の売春宿やバーを記録したものである。

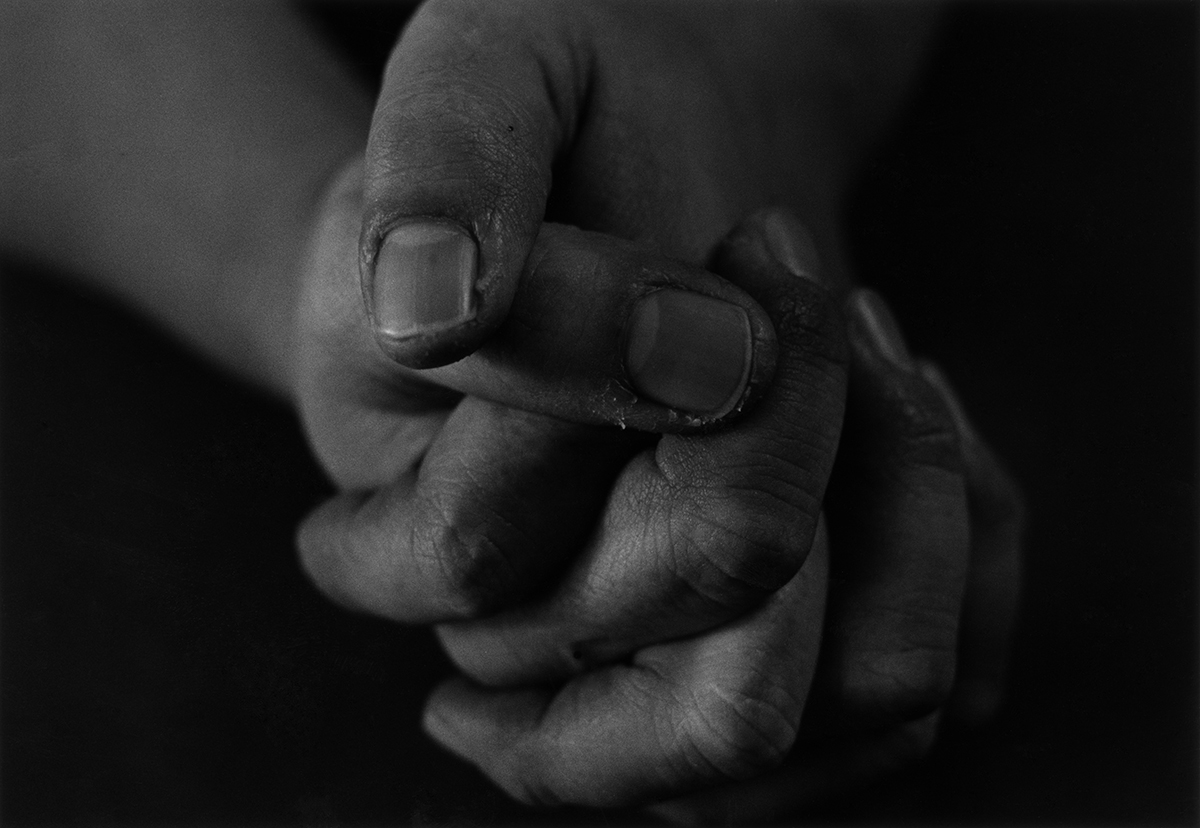

1990年、自分と同じ1947年生まれの女性の手と脚を接写した写真集『1・9・4・7』(IPC)を発表。これに続くシリーズ作品『Scars』(蒼穹舎、2005年)では、人体の傷跡に焦点を当てた。2000年代前半、石内は母親の遺品と、老いて傷だらけになった身体を接写し、シリーズ作品「mother’s(マザーズ)」を制作した。母親の遺品を正面からひとつひとつ丁寧に撮影している。長年の確執から撮影を拒んでいた母親が、短い闘病生活を経て亡くなる直前に承諾した。「mother’s」は2005年のべネチア・ビエンナーレ日本館に展示された。この作品は石内にとって、喪失と向き合い、母を理解するための方法だった。また、戦後の日本女性が経験した大きな変化をも映し出している。

この追憶の作品から生まれたインスピレーションは、原爆犠牲者の遺品撮影プロジェクトの委託を機に、『From ひろしま』(2014年)に結実した。石内は毎年広島を訪れ、広島平和記念資料館が新たに収集した品々を撮影するようになった。ライトテーブルの上に丁寧に置かれたドレスは、元の持ち主の物語を物語っている。戦時中、物資不足の中、女性は絹のドレスを着ても、上にもんぺを履いて隠すしかなかった。焼け焦げても、破れても、一針一針丁寧に縫われたドレスは、生地の尊さを感じさせてくれる。その一点一点が、原爆の犠牲となったすべての女性の個性を物語っている。

石内は2013年、フリーダ・カーロ財団の招きで、フリーダ・カーロ博物館「ブルーハウス」(メキシコシティ)で、死後50年を経たカーロの遺品を撮影し、衣服と記憶について考察するシリーズを制作した。制作の過程は、小谷忠典のドキュメンタリー映画『フリーダ・カーロの遺品』(2015年)に記録されている。石内の写真は、カーロという神話化されたアイコンの仮面を一枚一枚削ぎ落とし、日常生活を垣間見させてくれる。

石内の作風は初期の作品から変遷しているが、一貫したテーマがある。その写真は常に、記憶に埋め込まれた痛みに焦点を当て、普遍的なビジョンの一部となるように「傷跡」を再現する。

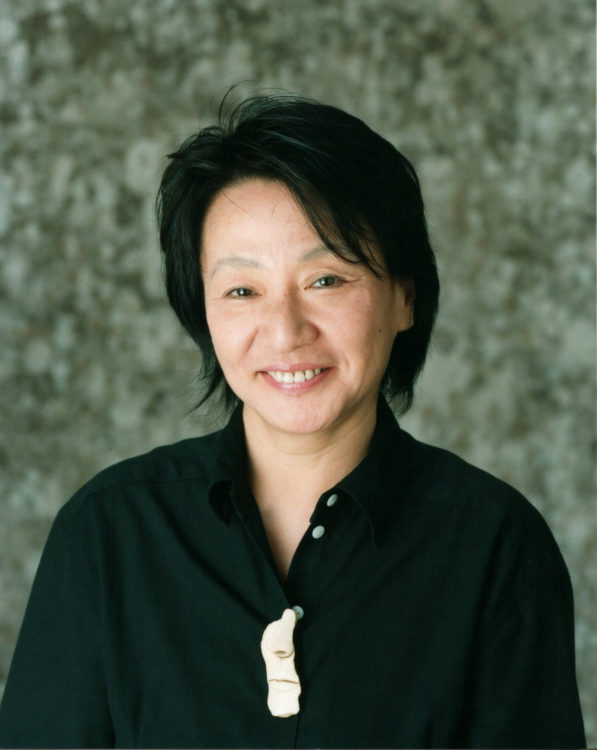

石内は2013年紫綬褒章、2014年ハッセルブラッド国際写真賞、2022年度朝日賞を受賞している。

「19世紀から21世紀の日本の女性アーティスト」プログラム

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024