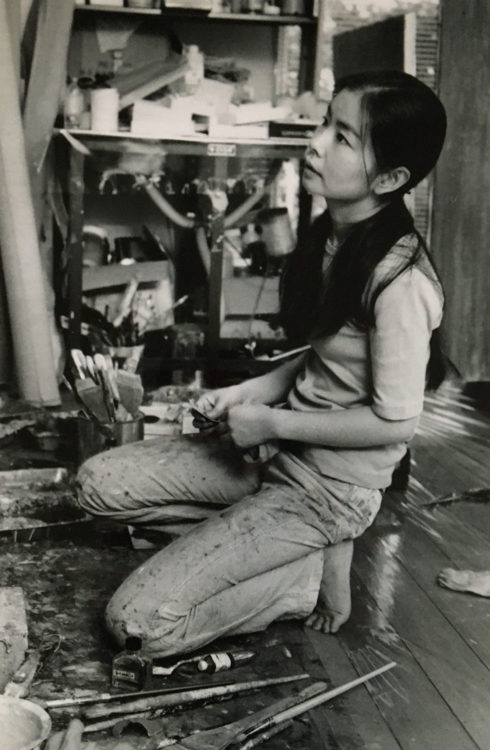

日本人画家

秋野不矩は、天竜川沿いにある神社の神主の家に生まれた。尋常高等小学校の図画教師からフィンセント・ヴァン・ゴッホ(1853–1890年)やポール・ゴーギャン(1848–1903年)の絵を教えられ、女子師範学校二部の美術教師から絵の手ほどきを受ける。一旦地元の小学校教師となるが、画家となる志を捨てきれず、1927年には官展で活躍する日本画家、石井林響(1884–1930年)に、1929年には日本画家、西山翠嶂(1879–1958年)に弟子入りする。入門翌年5月の青甲社塾展と10月の官展に作品を出品。前者は、束の間の休日を楽しもうと電車に揺られているうちに、日ごろの疲れからかウトウトしたり、珍しいお出掛けに緊張したりする三人の丁稚を、後者は、生い茂る雑草の中に食器が打ち棄てられた京都近郊の未開地を、チマの裾を持ち上げ裸足で歩く貧しい女性を、モティーフとした。また、この翌年の官展には炎天下の荒野を彷徨う瘦せさらばえた野良犬をモティーフとして、落選している。いずれも日本画では異色のモティーフだが、社会の底辺で暮らす人々や、荒涼とした大地に興味を持ち続けた秋野の特徴が、この時点で早くも現れている。

1932年、画塾の先輩であった沢宏靱(1905-1982年)と結婚し、翌年1月に長男が誕生。家計のことがあり、画の値段にその当落が直結する官展へは、自分の関心は一旦心の内に収めて一般的なモティーフを選んで出品している。身近な人物をモティーフとして、春の塾展、秋の官展への出品を欠かさず、故郷の天竜川河畔に憩う三人の子供と自分を当時の日本画には珍しい陰影を付して描いた《砂上》(1936年、京都市美術館所蔵)と、四角いテーブルを囲んで五人五様のポーズをとる若いモデルの女性たちを赤系統の絵具のバリエーションで描き分けた《紅裳》(1938年、京都市美術館所蔵)が官展で特選となり、若手女流画家として名前を広く知られるようになる。

1948年、秋野は、第二次世界大戦敗戦後の新しい世の中に相応しい活動の場を求め、志を同じくする東西の中堅日本画家達と共に、創造美術(新制作協会日本画部を経て、1974年より創画会と改称)を立ち上げる。ここに発表されたのが、自身の子供をモティーフとした作品である。思いのままにポーズをとらせ、繰り返し写生、在宅で研究を深めることが出来る、格好のモティーフであった。抑制のきいた僅かな色彩と有機的な輪郭線を用い、成熟し切らない肢体のフォルムそのものの表現を主眼として力強く描いた群像は高く評価され、1951年、《少年群像》(1950年、浜松市秋野不矩美術館所蔵)によって若手女流日本画家に与えられる第1回上村松園賞を受賞した。

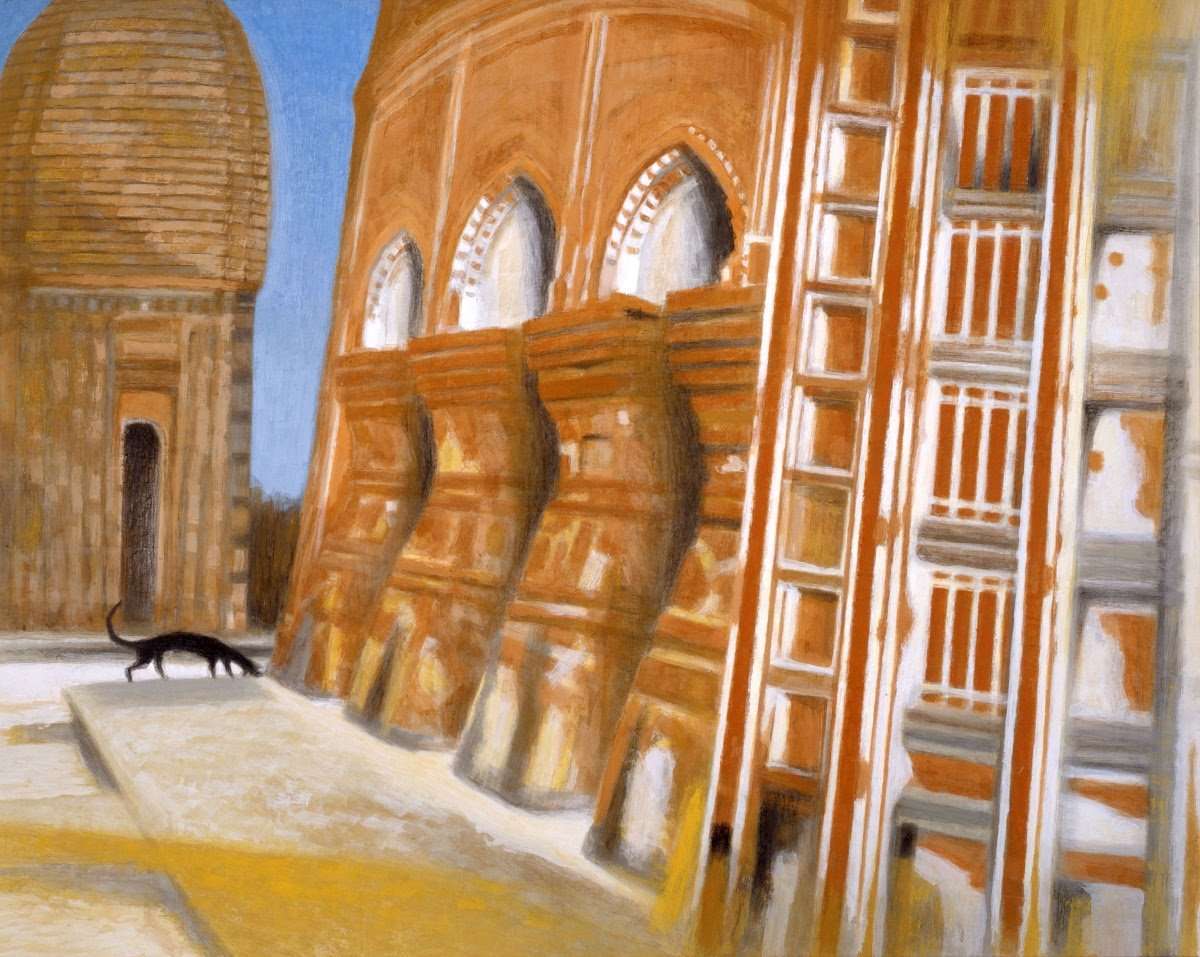

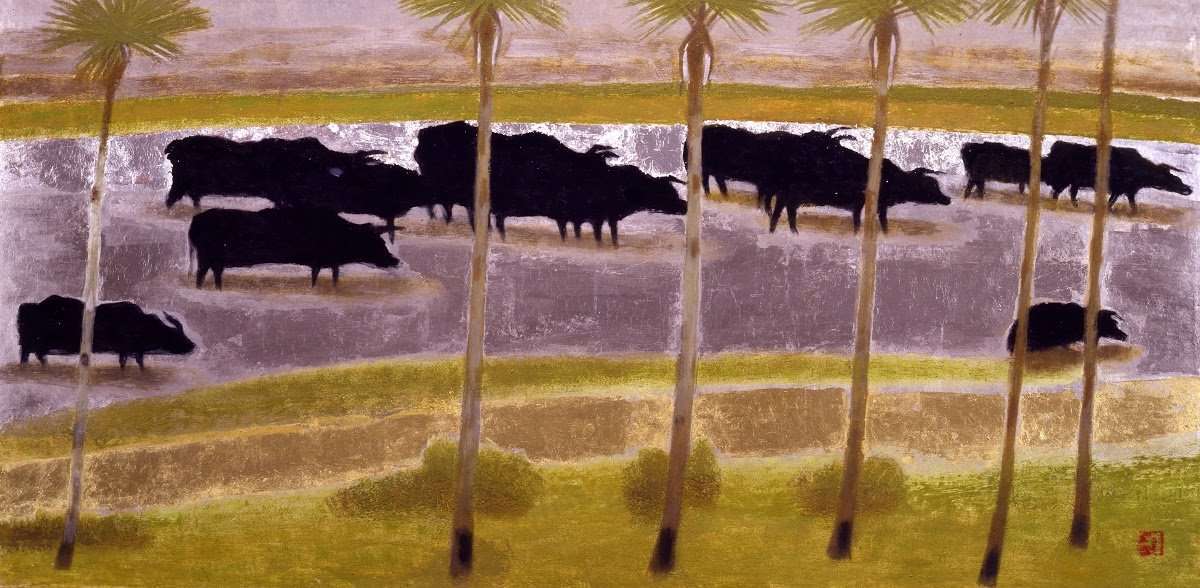

新たなモティーフを求めて海岸風景などを描いていた頃、教鞭を執っていた京都市立美術大学(現京都市立芸術大学)でインドの大学が日本画を教える人を探しているという話を聞いた秋野は、1962年7月から1年間ビスバ-バラティ大学(現タゴール国際大学)に客員教授として赴任。日本画を教える傍らインド中を見て回るうちに、その雄大な自然に惹き付けられ、その後生涯にインドを12回訪れた。インドシリーズを後半生のライフワークとした秋野は、当初《平原落日》(1964年、京都市美術館所蔵)のような壮大な風景を描いていたが、厳しい環境のもとでも篤い信仰心を持ってその日その日を懸命に生きる人々の姿に感銘を受け、次第に《土の祈り》(1983年、京都国立近代美術館所蔵)のような貧しく文字も知らない女性たちが心を込めて描く吉祥文様のある風景や、神像《テラコッタの寺院》(1984年、浜松市秋野不矩美術館所蔵)のような寺院も描くようになった。1999年に文化勲章を受章したが、旺盛な制作意欲はとどまるところを知らず、2000年には92歳でアフリカへ取材旅行し、早速翌年の春季創画展にその成果を発表。最後まで制作を続け、同年10月に亡くなる。

「19世紀から21世紀の日本の女性アーティスト」プログラム