日本人画家

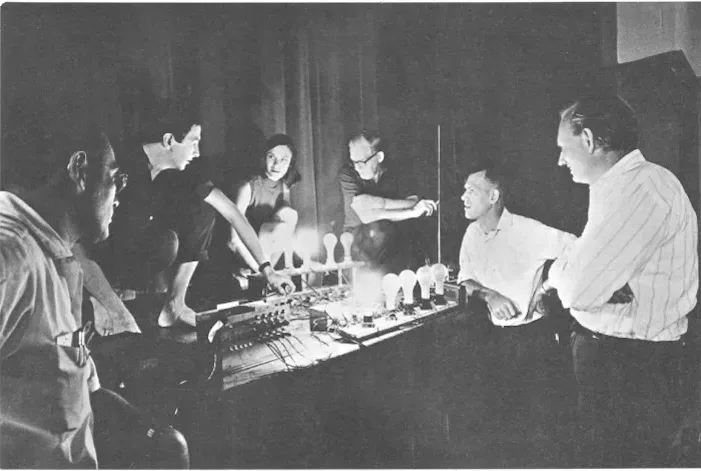

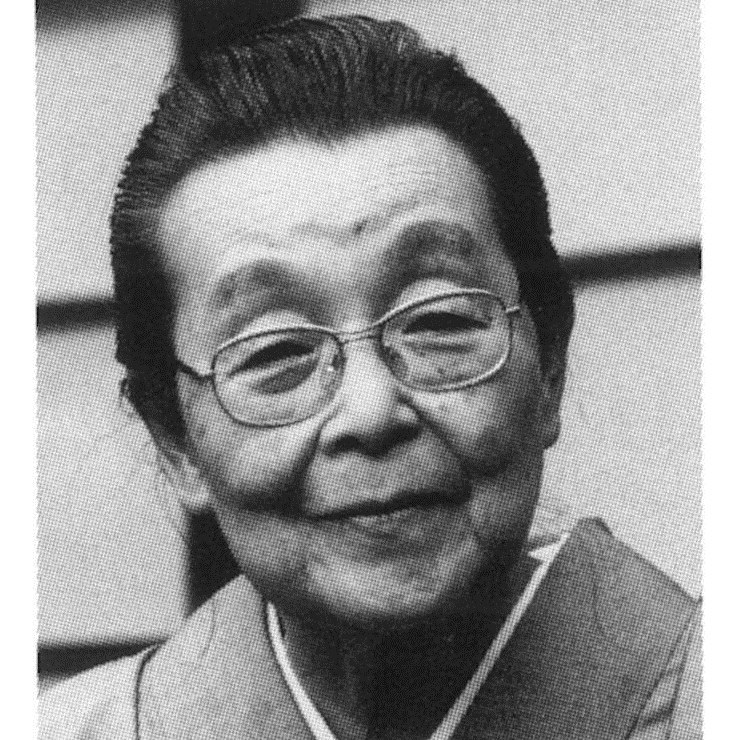

1933年仙台に生まれた相澤(菅野)聖子は、高校生の頃から絵画に興味を持つと共に、詩作にも取り組んだ。1956年、福島大学学芸学部図工科を卒業後、翌年には色面構成による叙情的な抽象画を描き始め、水彩聯盟展や創元会展などに出品して入選を重ねる。1958年末、菅野宗夫との結婚を機に神戸へ転居、1961年頃より、油彩画と並行して、モーツァルトを聞きながら英字新聞をちぎってコラージュする作品を編み出した。これらは、後の菅野特有のスタイルを考えれば過渡的といえるが、「音」に対する感性を造形表現に結びつけた点で注目に値する。1964年春、具体美術協会(具体)のリーダー・吉原治良から助言を得るために自作を携えてグタイピナコテカを訪問、同年9月の具体美術新作展に会員外でコラージュの作品を初出品した。学生時代より続けていた詩作では1964年から、カタカナを書き連ね、意味よりも音の響きに着目した詩を発表するようになった。

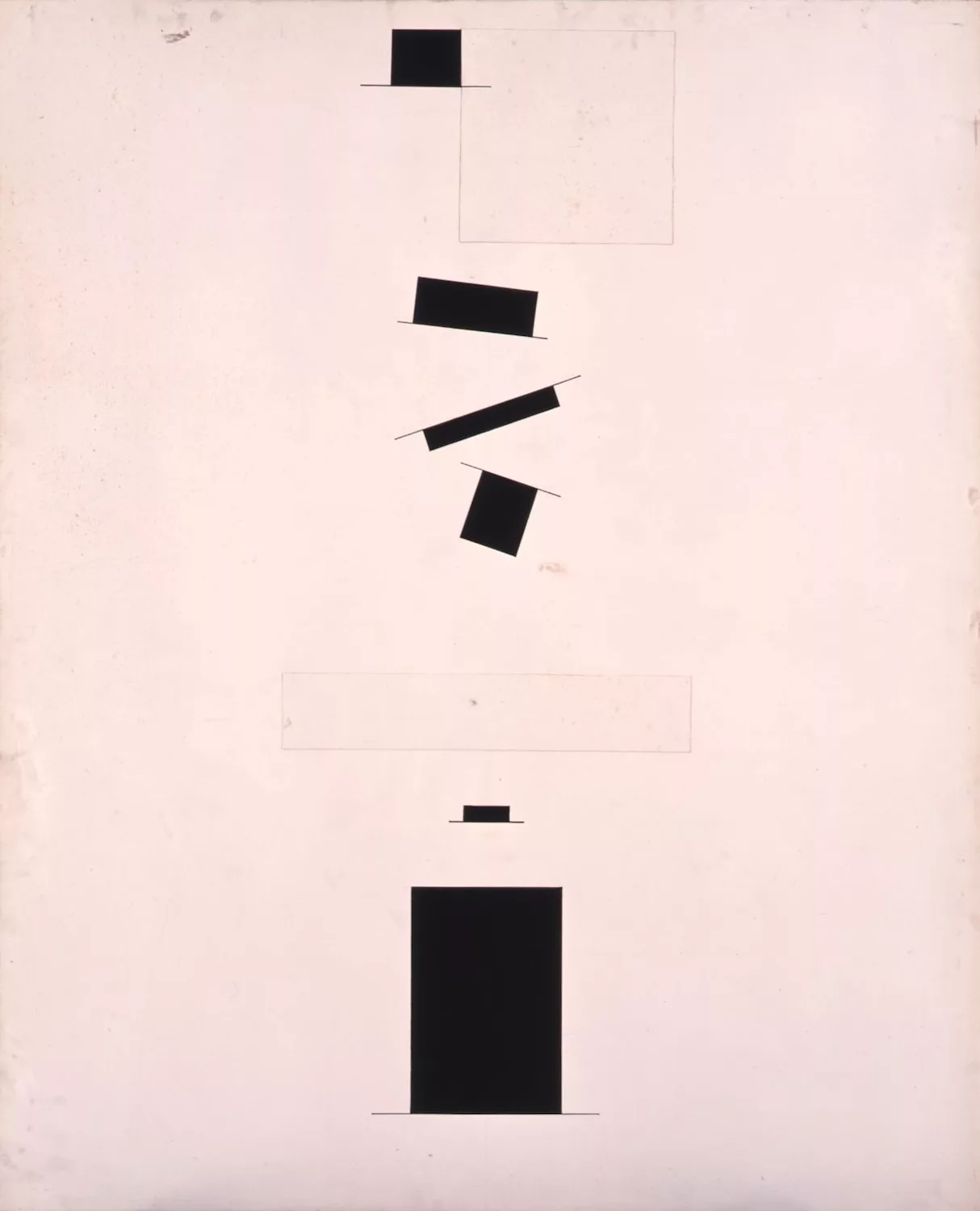

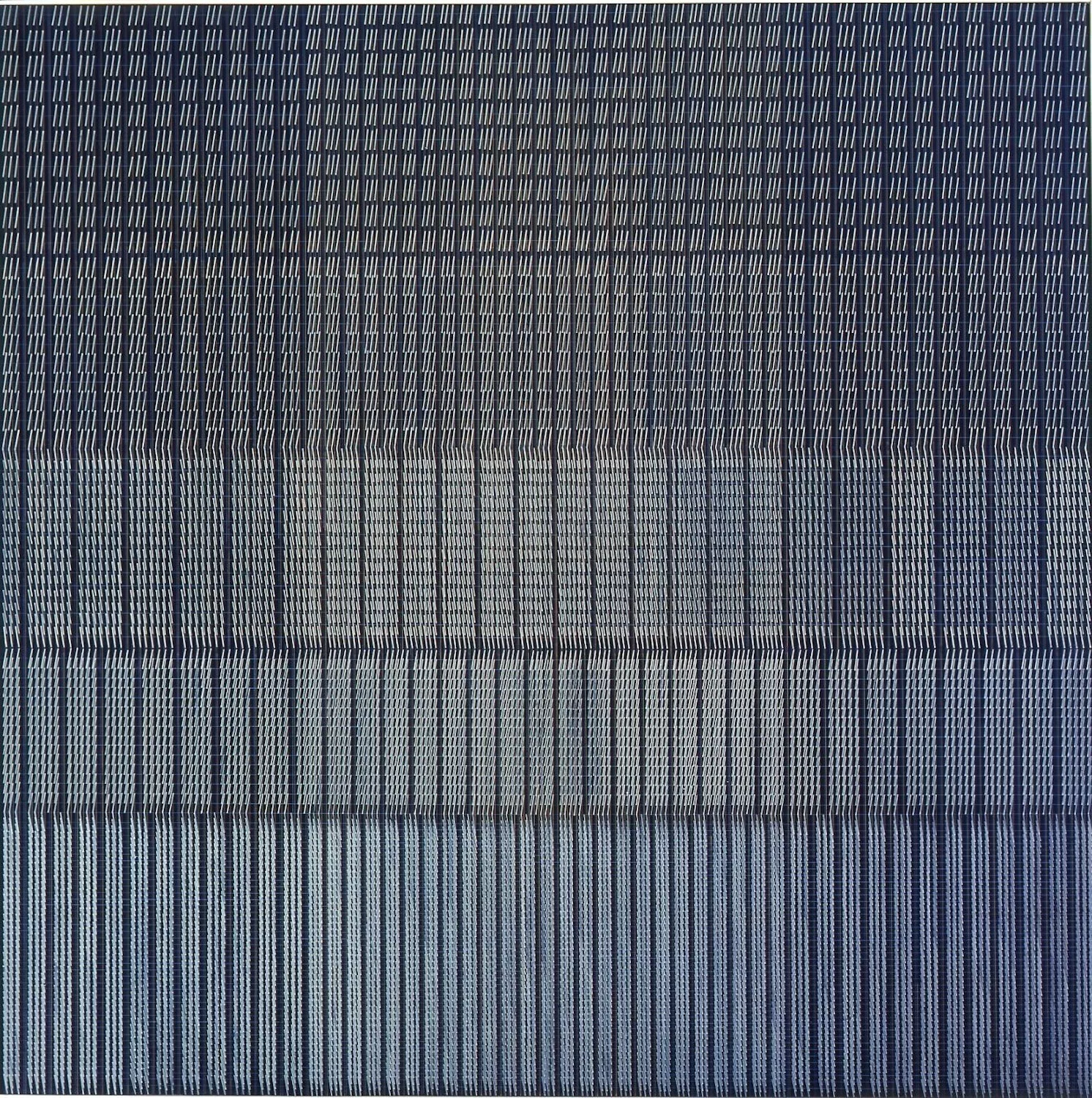

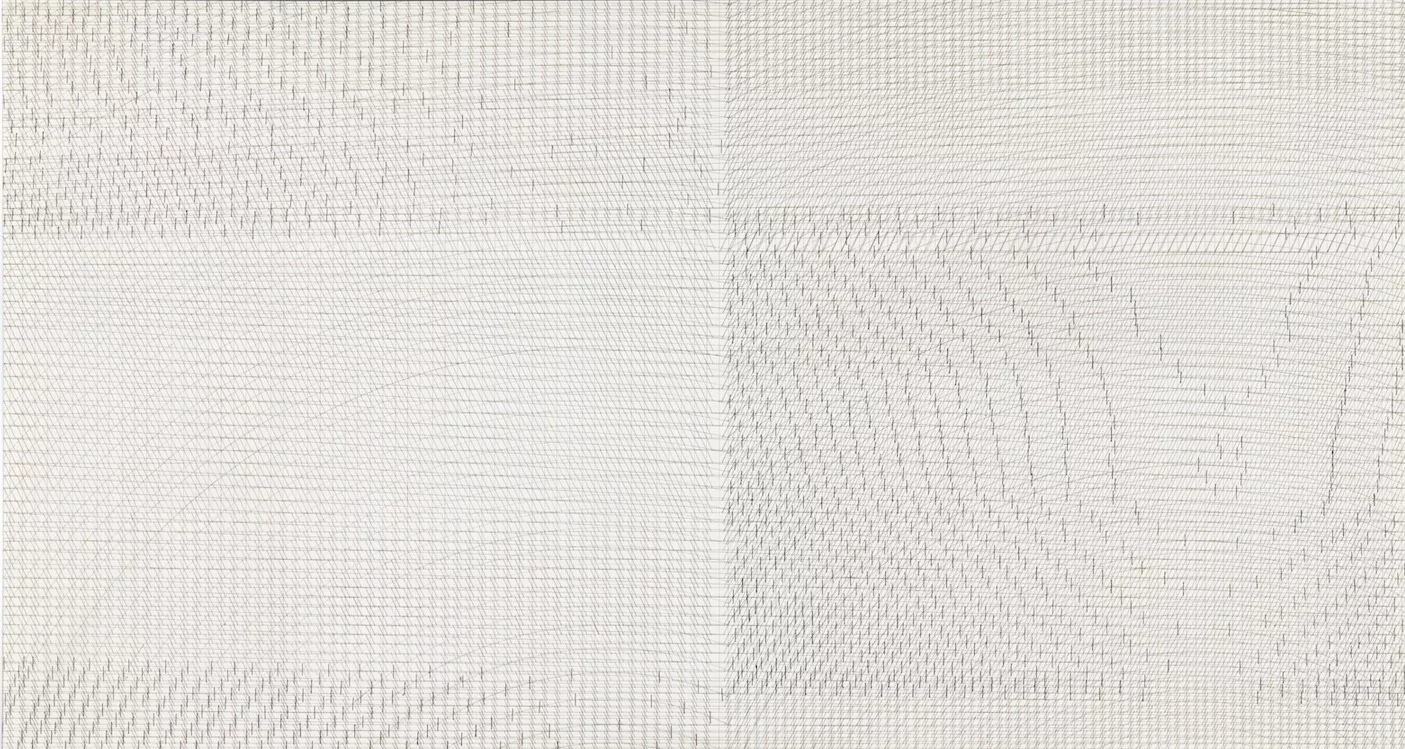

このような斬新な詩の創作は、1965年7月に夫の転勤で東京へ居を移した折に、前衛的な詩人・新國誠一が主宰した芸術研究協会(ASA)に参加したことで、いっそう押し進められた。ASAは、形、響き、意味という三要素を併せ持つ「ことば」それ自体を追究し、その視覚的・聴覚的特徴を前面に出した、いわゆる「具体詩」の創作に注力したグループで、菅野は1965年10月から約一年余り、具体と並行して、ASAの例会に出席し機関誌に寄稿した。この経験は、当時行き詰まりを感じていた絵画制作に大きな転機をもたらし、この時期に、音楽の休符から着想を得た記号の詩を生み出すと共に、それを絵画にも応用し、記号詩さながらの絵画作品を手がけるに至った。やがて、プラスとマイナスの組み合わせによる碁盤模様で画面を構成するようになり、1967年には水平線と垂直線上に無数の短い線が微妙にずれながら重なる、烏口を駆使した緻密で繊細なスタイルを完成させた。翌年に具体会員となり、1972年の具体解散までに手掛けた《アルファからオメガまで》シリーズ(1970年)、《レヴィ=ストロースの世界》シリーズ(1971年)は具体時代の代表作である。

これらの作例では、何らかのイメージを直接的に描くのではなく、線の粗密、言い換えれば線相互の位置関係によってイメージを浮上させるが、その本質的部分は、記号詩の制作ですでに獲得していた。というのも、記号詩は各記号・文字の大きさや配置と、それを取り巻く余白との関係など、すべての要素の関係の上に成り立つからであり、こうして菅野は詩と絵画のいずれでも、複数の要素の間にある「関係」と、それらを結びつけ一つに統括する「構造」、そしてそこに内在する普遍的な「法則」に関心を向けたといえる。それは実は、1960年代初頭より詩と絵画の制作で重要な位置を占めていた「音」に対する感性を生かす姿勢にも通じている。なぜなら、そもそも音楽こそは、具体的イメージに結びつかない音符という記号の関係と、それをまとめ上げる構造というものに根ざしたジャンルだからである。

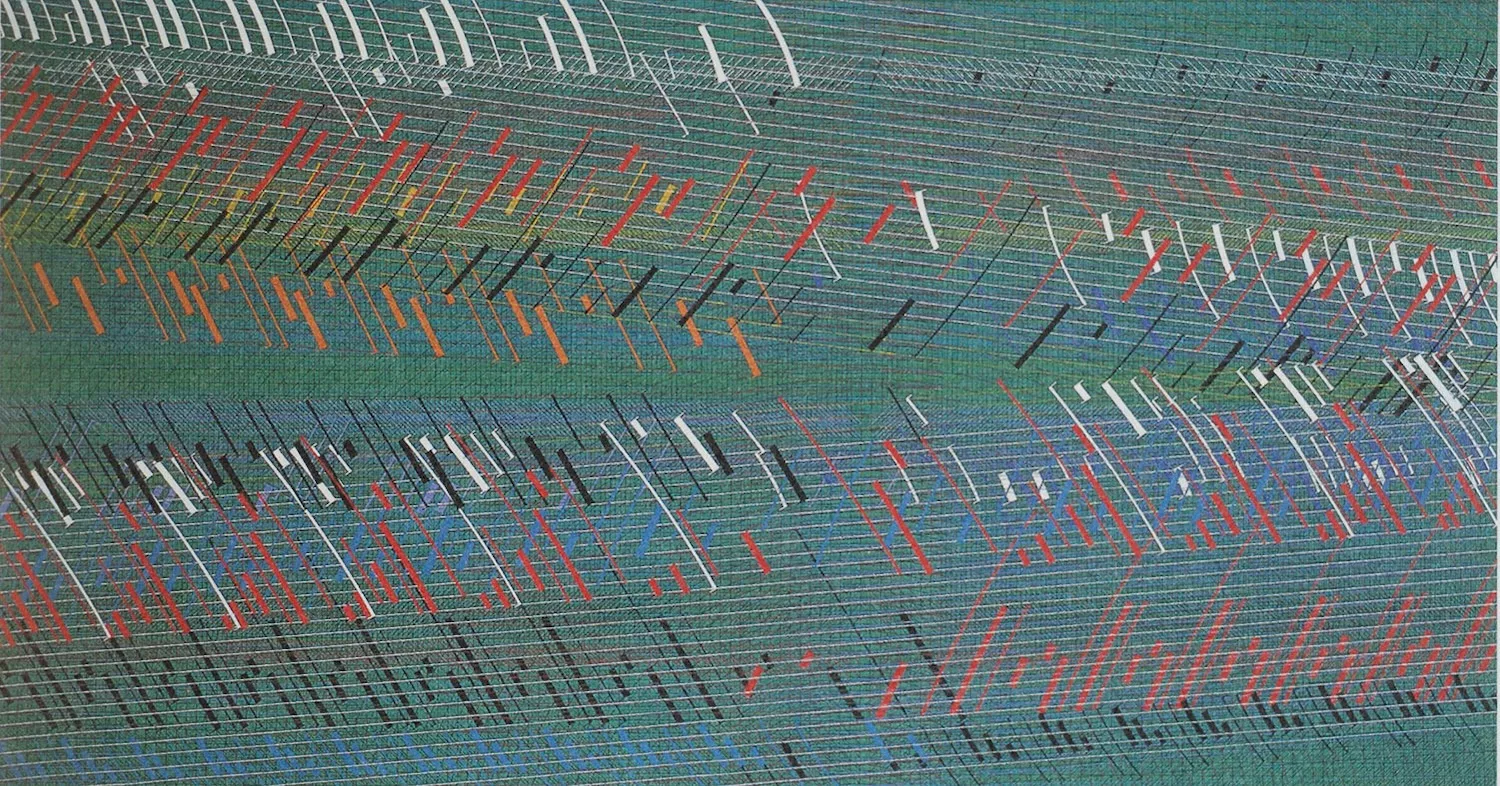

1974年以後は大学理学部で聴講した物理学に触発され、それをテーマにした大作、例えば《ドップラー効果》(1975-76年)、《黒体輻射》(1975-76年)、《拡がりをもつ素粒子》(1981年)、《いたるところ微分不可能な関数族のみたす方程式》(1988年)などを精力的に発表した。学んだのは基礎的な物理学のみならず、電磁気学や量子力学、物理数学など抽象性の高い領域にも及んだが、それらは自然界の様々な現象の背後にある法則性を探究する点で、菅野のそれまでの志向に合致した。また、そうした法則性を数式で表す点も、各対象それ自体よりはそれらの関係性に目を向ける菅野に響いたのだろう。

「19世紀から21世紀の日本の女性アーティスト」プログラム