フランス・アメリカの彫刻家、美術家

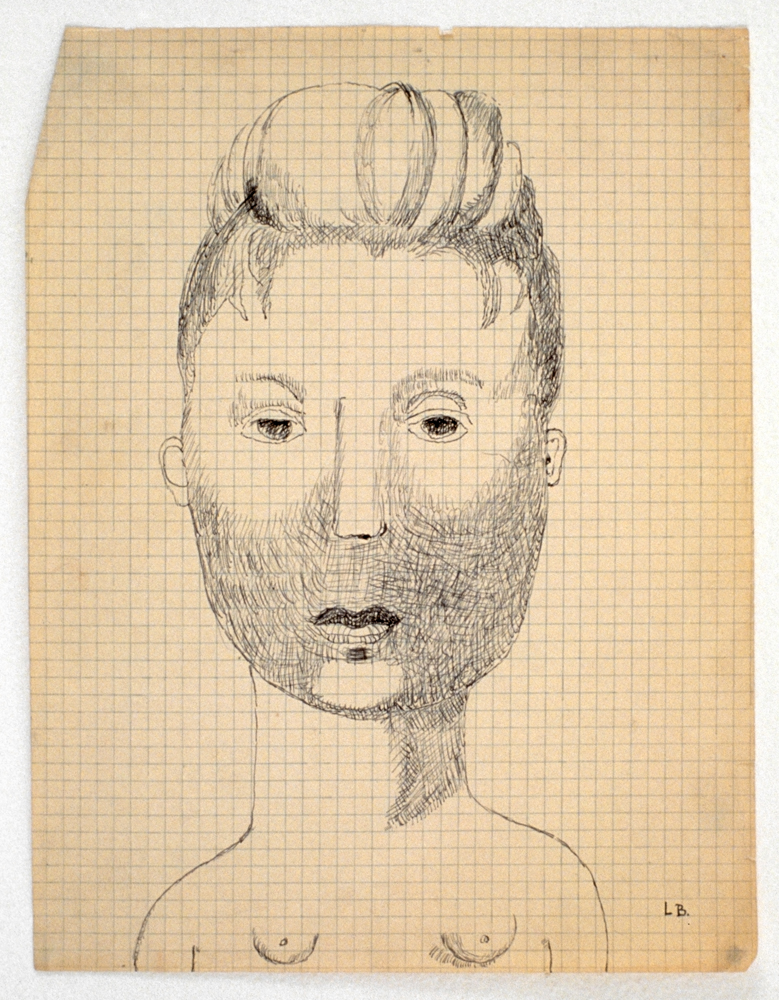

タペストリーの修復を商いとする両親の元に生まれたルイーズ・ブルジョワは、パリのソルボンヌ大学で1年間数学を学んだ後、1933年にパリ国立高等美術学校に入学する。1930年代を通してランソン、ジュリアン、コラロッシやグランド・ショミエールといった、当時の画塾や予備校のような存在であったパリの私立美術学校に通い、ロジェ・ビシエール(1888–1964年)、マルセル・グロメール(1892–1971年)、オトン・フリエス(1879–1949年)、アンドレ・ロート(1885–1962年)、そして後にブルジョワに彫刻家になるよう助言したフェルナン・レジェ(1881–1955年)から指導を受けた。アドルフ・ムーロン・カッサンドル(1901–1968年)やポール・コラン(1892–1985年)も、ブルジョワにとって重要な指導者だった。シュルレアリストのグループ、特にアンドレ・ブルトンから拒絶されたことに彼女は衝撃を受けたが、逆説的に、シュルレアリストの美学はその後の彼女の創作に影響を及ぼし続けた。1938年、アメリカ人美術史家ロバート・ゴールドウォーター(1907–1973年)と結婚後、アメリカ合衆国に拠点を移す。ニューヨークで、ブルジョワはジョアン・ミロ(1893–1983年)やイヴ・タンギー(1900–1955年)といった亡命したシュルレアリストたちと交流をもち、ネメシオ・アントゥネス(1918–1993年)やル・コルビュジエ(1887–1965年)、ルースブン・トッド(1914–1978年)、マルセル・デュシャン(1887–1968年)とも親しくなった。絵画も描き続けたが、彫刻刀を使った銅版画や、インクによるドローイングを多数制作し、彫刻も作るようになる。1950年代初頭には、木や石膏、ラテックスに留まらず、白・黒大理石を扱い、萌芽や臓器を想起させる造形を洗練させていく。(《お針子の妖精(Fée couturière)》グッゲンハイム美術館、1963年)

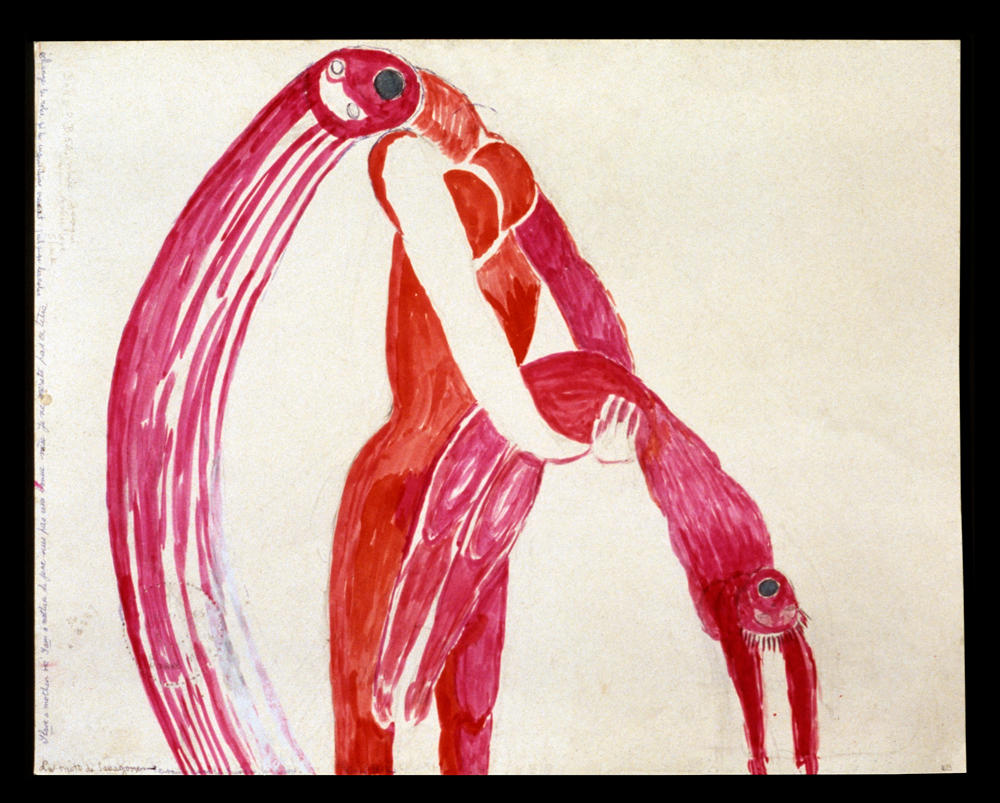

ラテックスで作られたピンクがかった陰茎が釣りさげられた《少女(Fillette)》(ニューヨーク近代美術館、1968年)で示されているのは、暗喩的で、時に抽象的でありながら感情の昂りが見える形態を、内面の奥から探究する様である。1970年代にはフェミニズム運動に関わるようになり、「先駆者(foremother)」と呼ばれた。《No March》(ストーム・キング・アート・センター、マウンテンビル、ニューヨーク州、1972年)に見られるように、彼女はフェミニズム運動に深く身を投じ、運動の仲間たちとの交流が作品にも表れていった。1980年代から1990年代の「自然研究(Nature Studies)」シリーズ以後の多くの作品には、父親と家政婦の不貞という、家族の原初的なトラウマを生み出した自叙伝的な体験が色濃く影響を与えている。後年の制作スタイルには、幼少期の恐れや苦悩が少しずつ引き出され、空間インスタレーションや彫刻の境界を撹乱するような増殖する形態が観察できる。パリのポンピドゥ・センターに収蔵された「極度の緊張(Extrême tension)」シリーズ(紙に鉛筆とアクリル、2007年)では、身体の断片的な知覚と、そこに刻み込まれた痛みと感情の跡が示されている。

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Louise Bourgeois – 'I Transform Hate Into Love'

Louise Bourgeois – 'I Transform Hate Into Love'