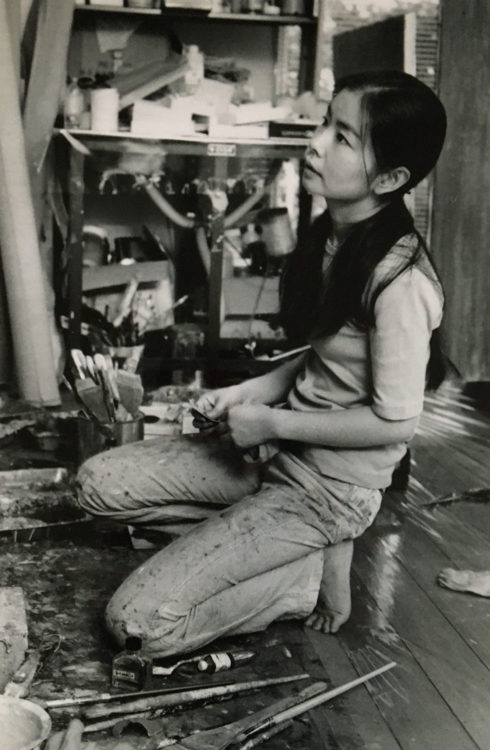

日本人写真家

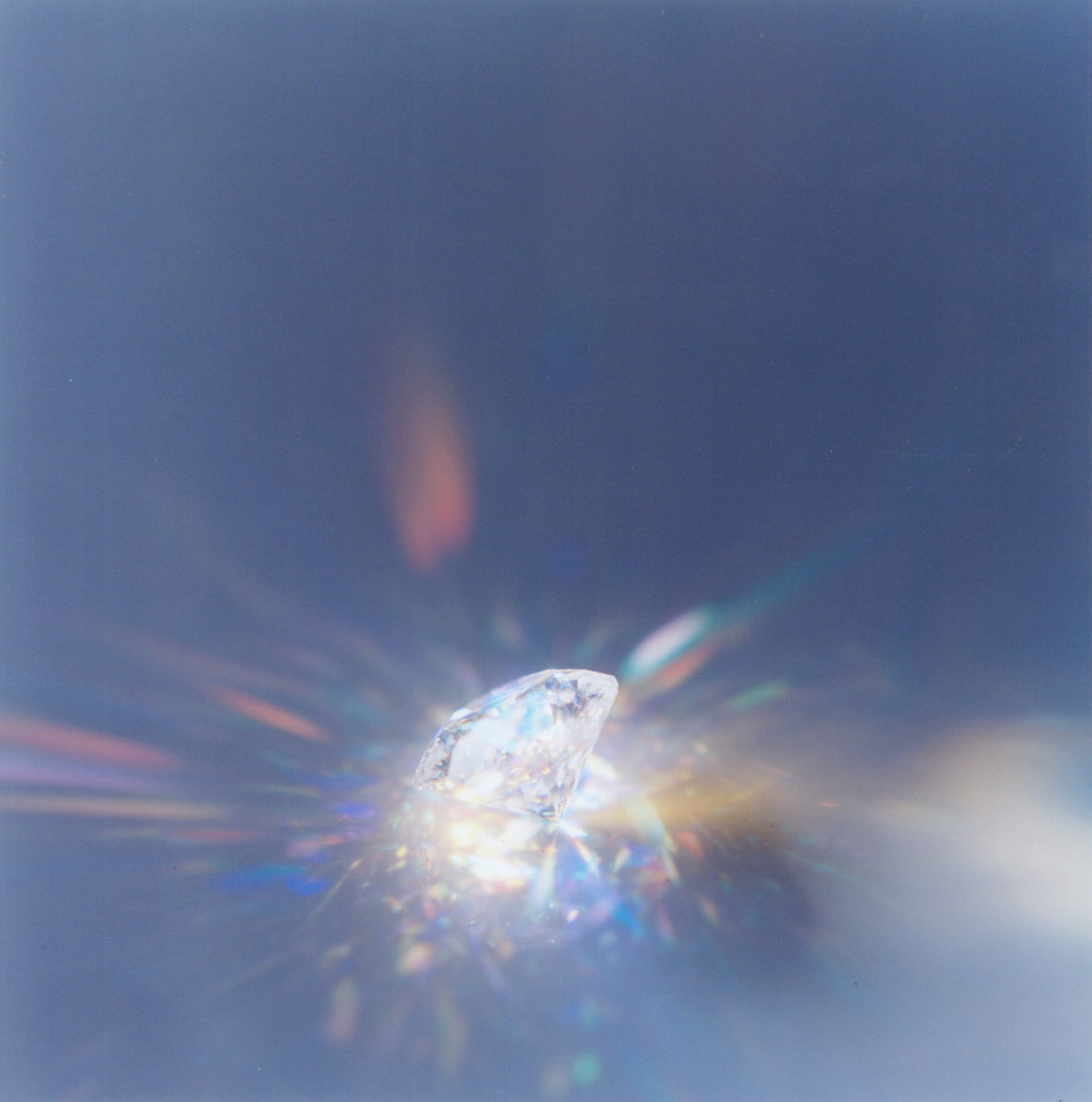

成安女子短期大学(現成安造形大学)卒業。2002年、前年に出版した二冊の写真集『うたたね』と『花火』により第37回木村伊兵衛写真賞を受賞。『うたたね』に含まれる正方形の写真は、つかみどころがなく、脆く、しかし突然美しく現れる時間や光、色を捉える川内の作風をよく表している。これらの写真では特定の何かがモチーフとなることはなく、むしろ川内は日々の忙しさの中で見落とされがちな現実を異なる角度から写し出した。こういった像がうたた寝している間に心の中に入り込み、視覚的な記憶が知らず知らずのうちに自身の一部になっていたことに気づいた川内は、美しさには静寂、儚さ、不安が宿ると考え、写真でその性質を捉えようとした。写真集『Illuminance』(2009年)には、こうした時間の経過を伴う、積み重ねられたイメージが短時間でどのように心に思い浮かぶかが示されている。最初のページと最後のページには、約3分半しか起きなかった日食が、他の図像と組み合わされて掲載されている。川内の作品制作では、誕生と喪失の循環の繰り返しが当初からのテーマであった。特に「あめつち」シリーズ(2013年に同タイトルの写真集を刊行)では、被写体が、身の回りのありふれた風景から日本の祭礼や儀式へと移っていったように見えるが、テーマ自体は変わらない。川内が熊本県の阿蘇で撮影を始めたのは2007年のことで、最初に撮影したのは野焼きだった。春先になると、草や川の手入れとして田畑を焼く。川内は阿蘇の大地に立ったとき、初めて自分が大地にいることを感じたという。また、「あめつち」シリーズでは宮崎県の城見神楽を撮影した。神楽は、毎年年末に天に向かって舞われる豊作を祝う儀式的な舞で、日本全国で見られる。川内は、自然の周期とそれに基づく文明を人間が繋いでいることに気づいた。主題となる時間や場所の規模が変化するにつれ、彼女の作品には誕生、喪失、再生というテーマが反映されるようになった。

川内は、44歳で出産した後も自身の考え方はあまり変わらなかったと言う。むしろ、娘の成長とともに、止められない喪失感の残酷さを痛感するようになったようだ。2020年に出版される写真集『as it is』は、川内が娘が3歳になるまでに撮影した写真と、その間に母親として感じたことを綴った文章で構成されている。

2009年、国際写真センターからインフィニティ・アワード芸術部門を受賞、世界的に高い評価を得る。

2012年、東京都写真美術館にて個展「光、雨のち、影を見る」を開催。同展で芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。

「19世紀から21世紀の日本の女性アーティスト」プログラム