日本人画家

谷口富美枝は、1930年代にはファッショナブルなモダンガール像の日本画で、日本の画壇で一躍注目された画家である(雅号は「谷口仙花」)。だが、敗戦後すぐにアメリカに移住して後半生を過ごした谷口の画業は、日本の美術史では忘れ去られてしまい、最近、彼女の戦時中の絵画が発見されたのをきっかけに、研究が始まった。

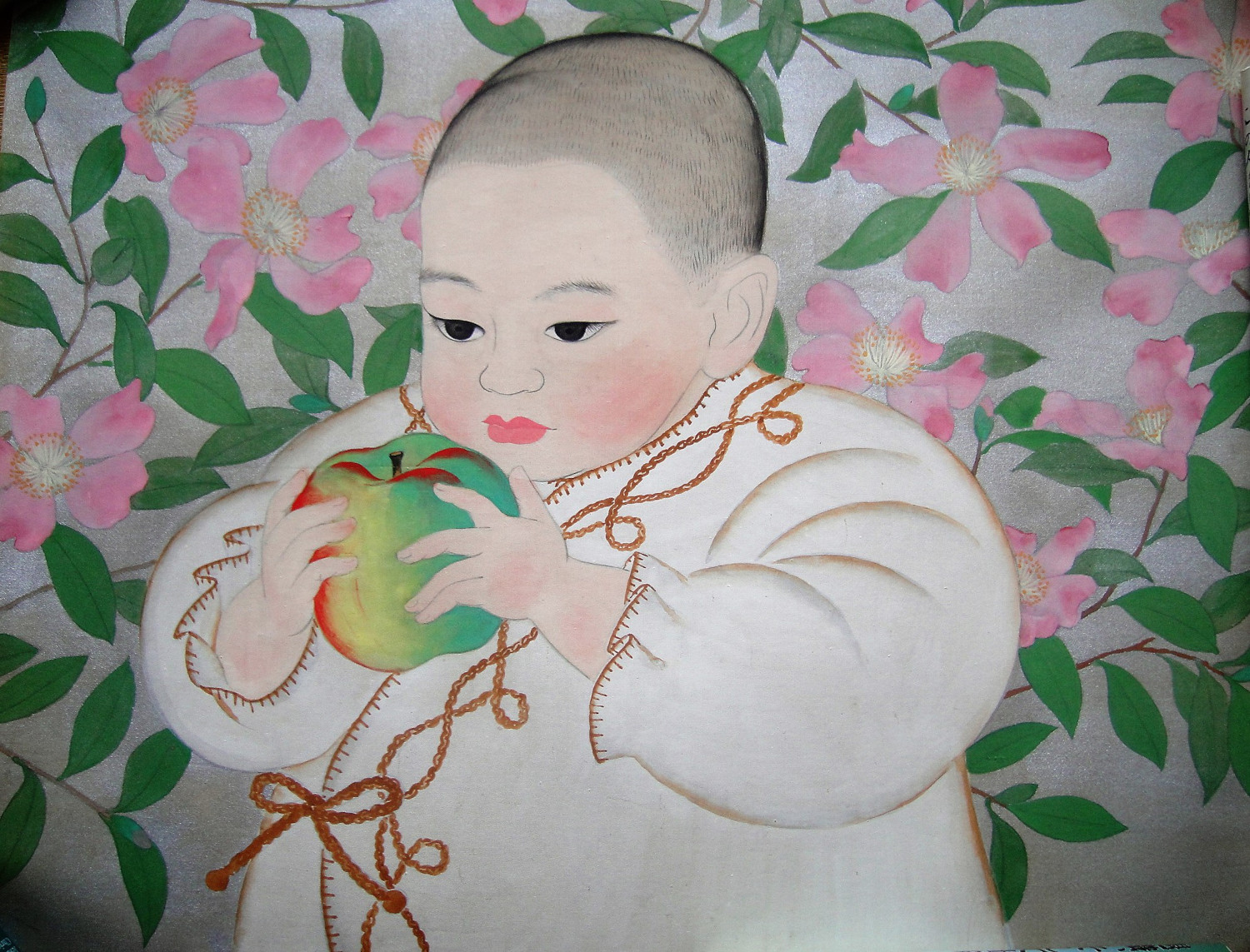

1910年、東京で生まれた谷口は、新聞社の写真部に勤務する父親と日本画に理解のある母や、南画家の曾祖父、谷口愛山(1816–1899年)を持ち、新しいメディアと古い芸術の両方に親しむ恵まれた環境で育った。1928年、女子美術学校(現・女子美術大学)に入学した谷口は、日本画の革新を目指す川端龍子(1885–1966年)が率いる団体、青龍社でも絵画を学んだ。農婦を描いた《麦秋》(1930年)は青龍社展に初入選し、20歳の若さで画壇にデビューする。このとき、「働くと云う事が、女性を真に自覚させ、向上させるものなら、これを描いて大いに啓蒙したい」と、家の外で働く女性に対して強い共感を述べている。

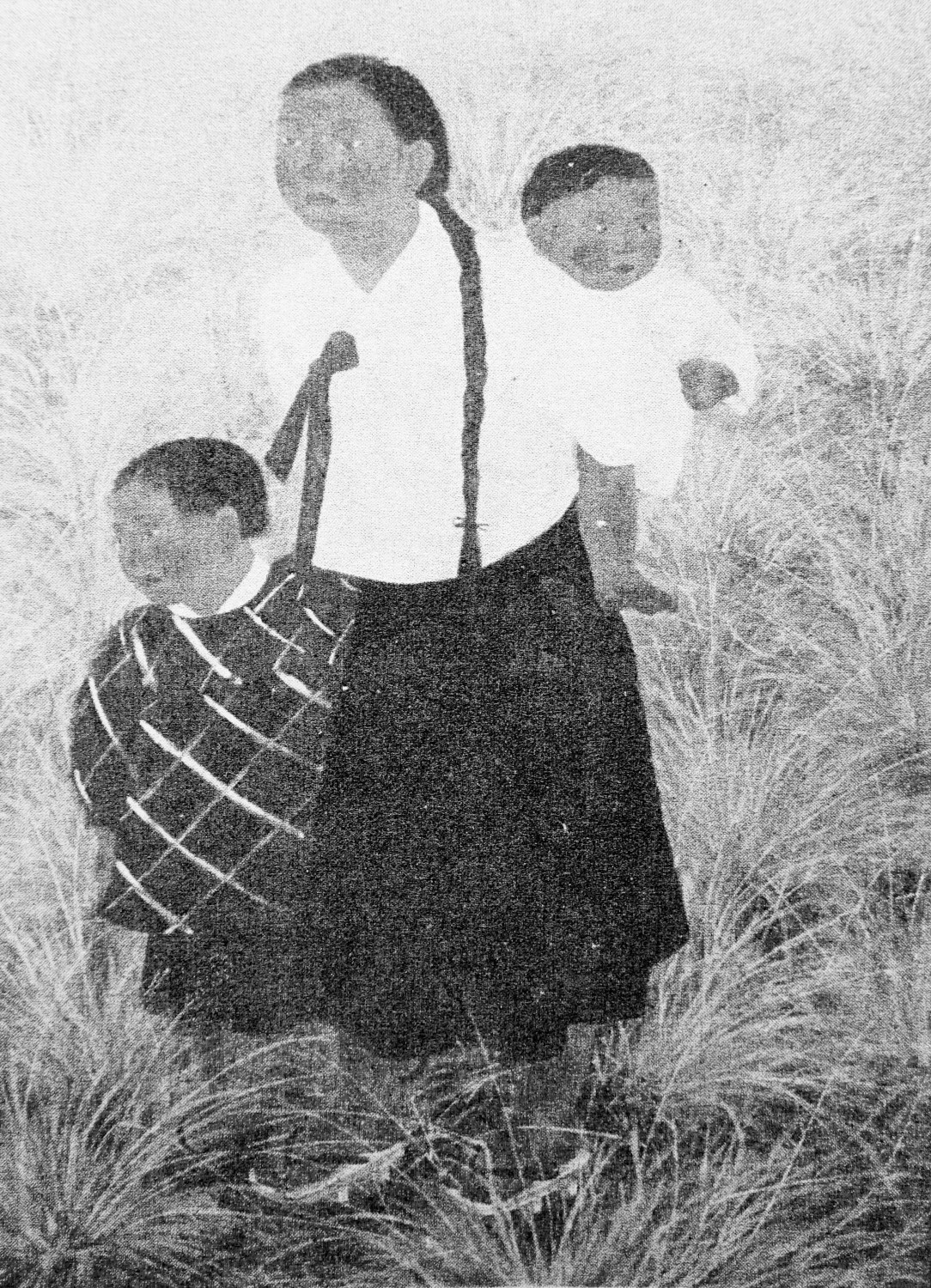

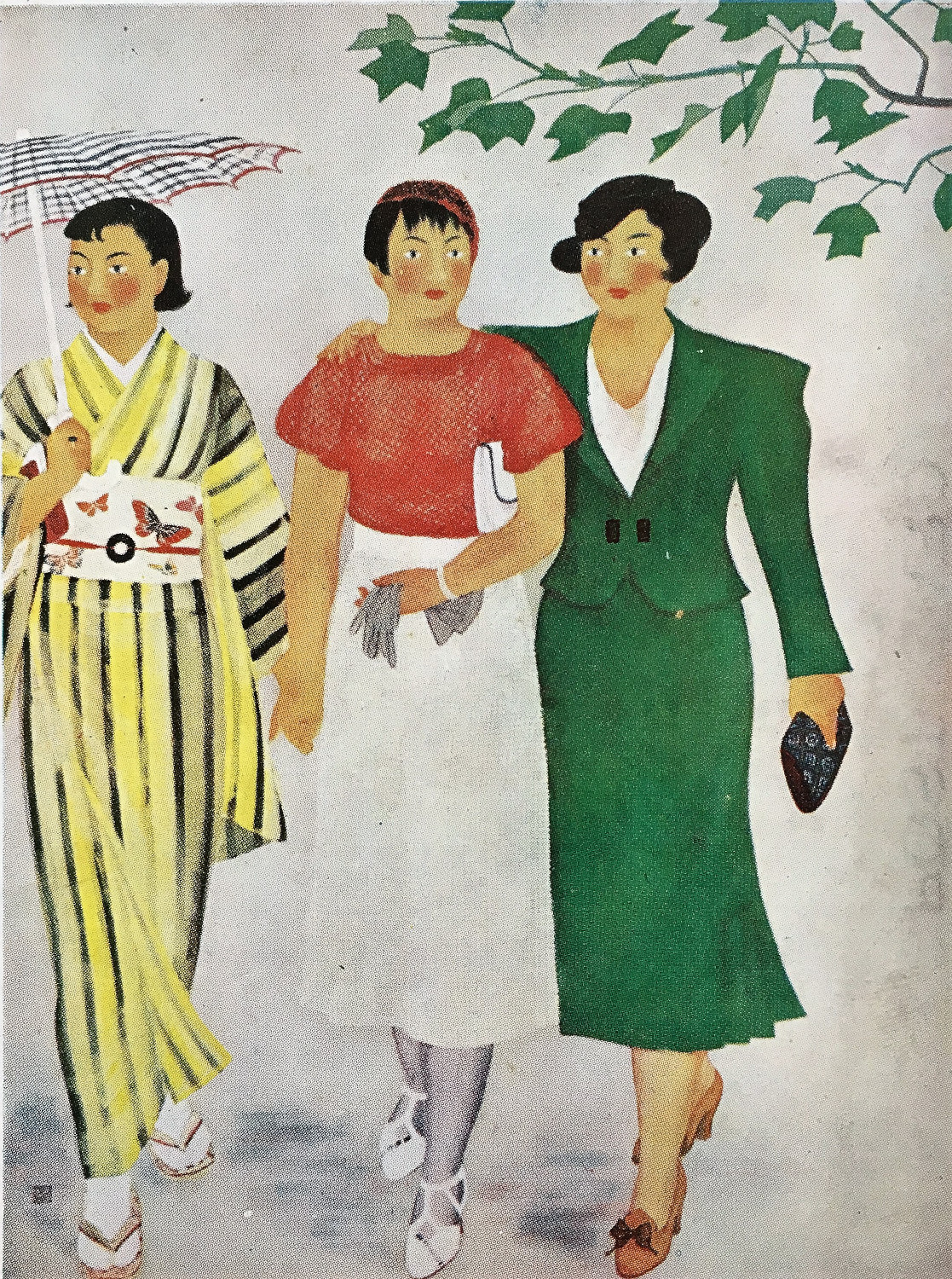

谷口は、女性の新しい職業であったバスガール7やドロップ工場で働く女工たち、街を颯爽と歩くモダンガールを次々と描いた。赤ん坊を背負って子守する朝鮮人の少女像は、当時の日本人男性画家たちも植民地の朝鮮半島を旅して描いた画題であるが、彼らのようなオリエンタリズムに満ちた情緒も性的な眼差しも、そこには感じられない。

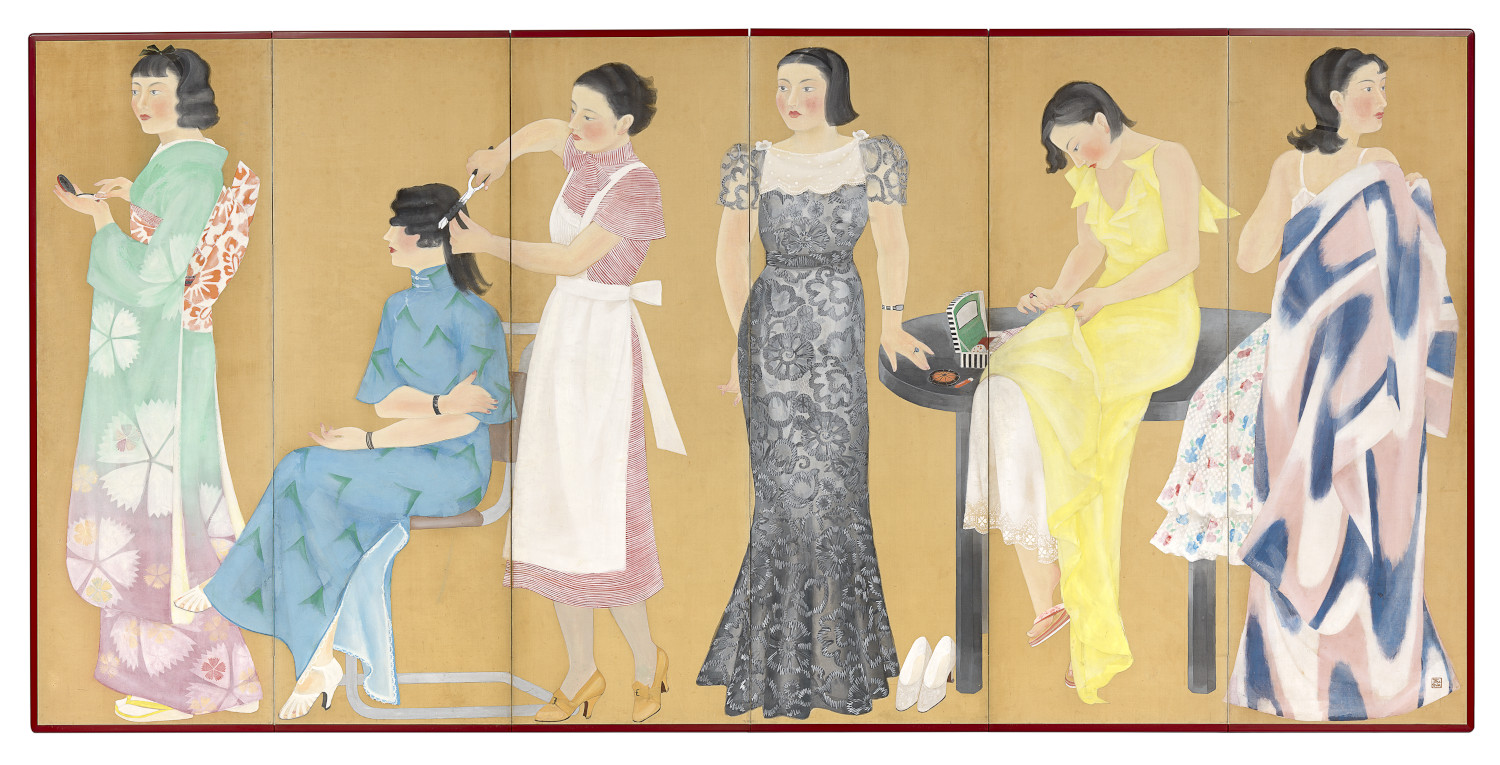

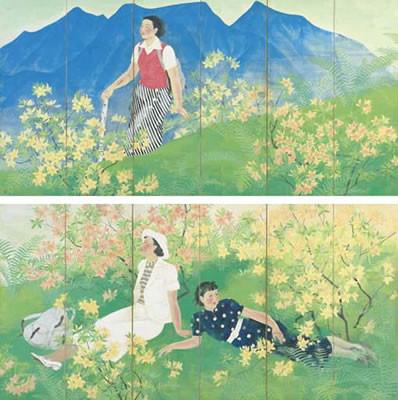

女子美術学校を卒業後、自由でモダンな教育を行なう文化学院8に進学した谷口は、木版画やエッチングなどのメディアにも挑戦した。1935年には、《粧ふ人々》が青龍社展でY氏賞を受賞。翌年は、高原や山でくつろぐモダンガールを描き、再びY氏賞を受賞した。

現在、メルボルンのビクトリア国立美術館が所蔵する《粧ふ人々》と、カンザス大学が所蔵する《高原に展く》は、谷口の描いた現存するモダンガール像の代表作である。《粧ふ人々》は、ダンスホールの舞台に立つ前に、髪のセットやドレスの繕い物をして、準備に勤しむ女性たちを描いた屏風である。これらの労働するモダンガール像には、当時の社会の踊り子たちに対する見下した視線も、虚栄や退廃の印もない。

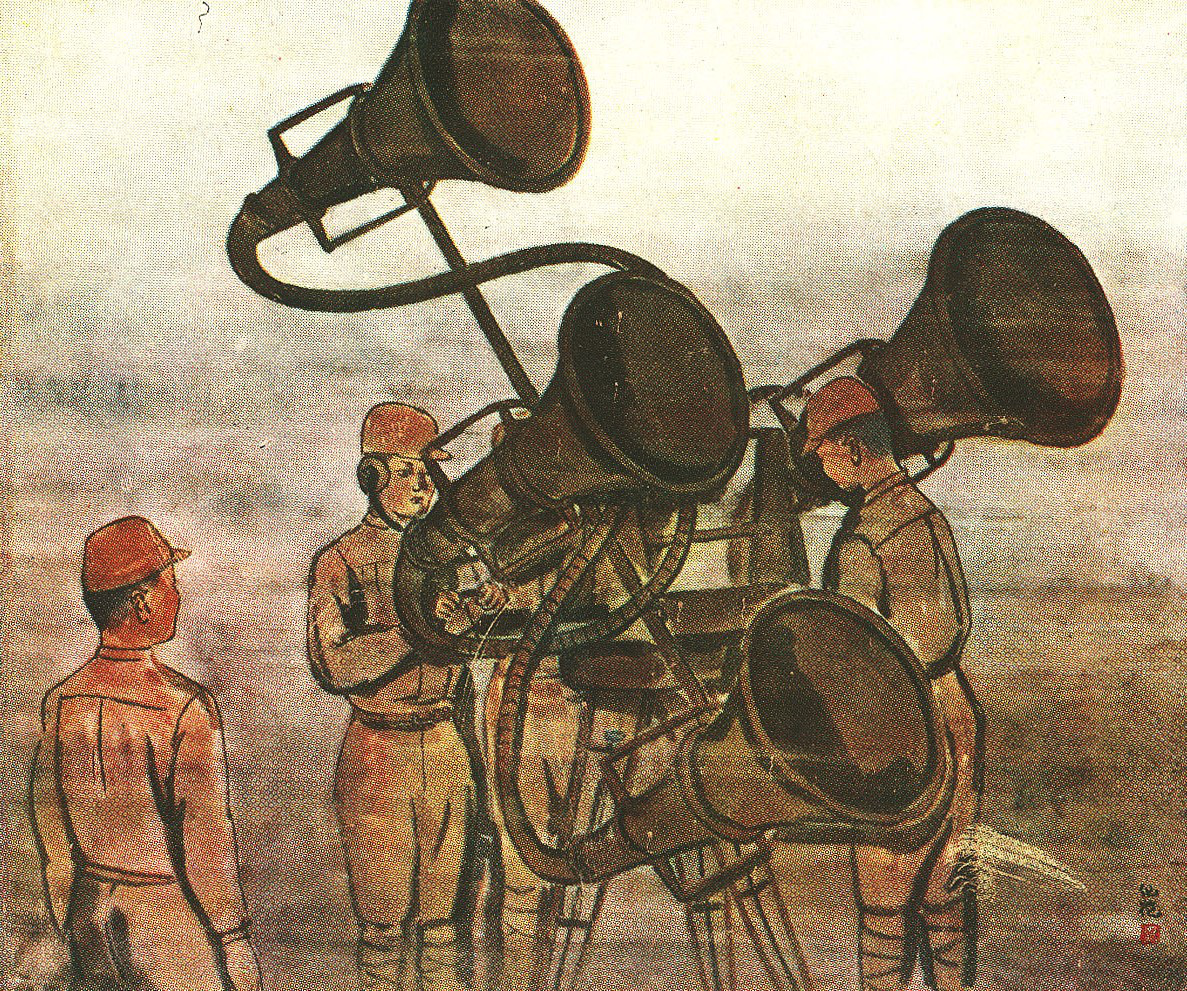

だが、1938年、師匠の川端龍と決裂して青龍社を去ると、美術評論家たちの評価は一気に冷たくなった。谷口は、日本の古い文化に関心を深めると同時に、1943年には、日本軍に協力して長谷川春子(1895–1967年)の結成した女流美術家奉公隊で積極的に活動した。この頃結婚した、日本画家の船田玉樹(1912–1991年)との生活は長く続かず離婚。1955年、谷口は再起を願って渡米し、ロサンゼルスで、ウェイトレスや縫製工場でお針子をして働き続けた。彼女は、日系アメリカ人の日本語の同人誌『南加文芸』(1965-1986年)に、自伝的小説を発表している。それらは、戦前の日本画壇に関する生々しい回顧や、日系アメリカ人女性の生活の貴重な記録である。映画にも端役で出演し、2001年、91歳でなくなるまで表現意欲は衰えなかった。

TEAM: Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

Tous droits réservés dans tous pays/All rights reserved for all countries.