日本人現代美術家

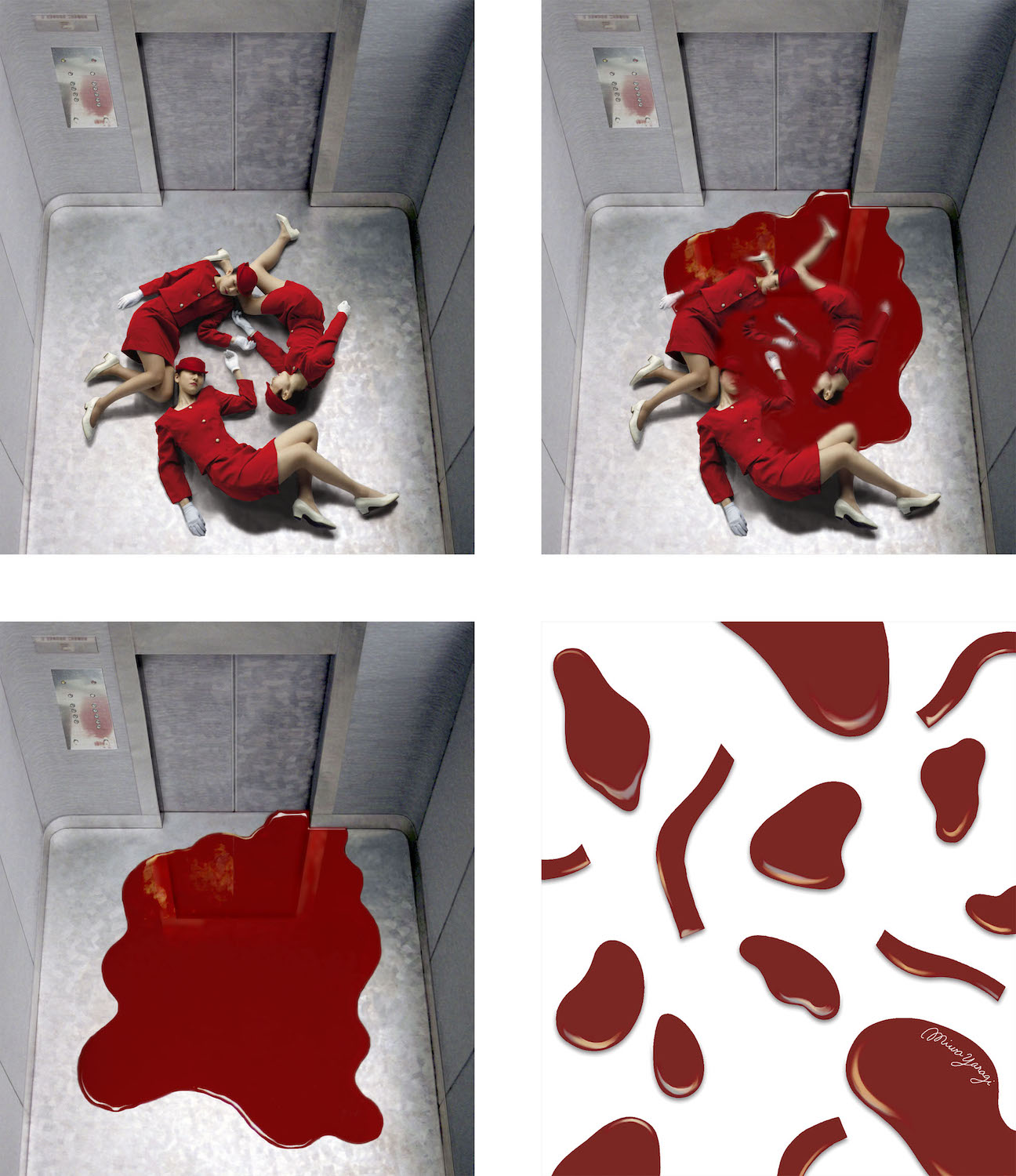

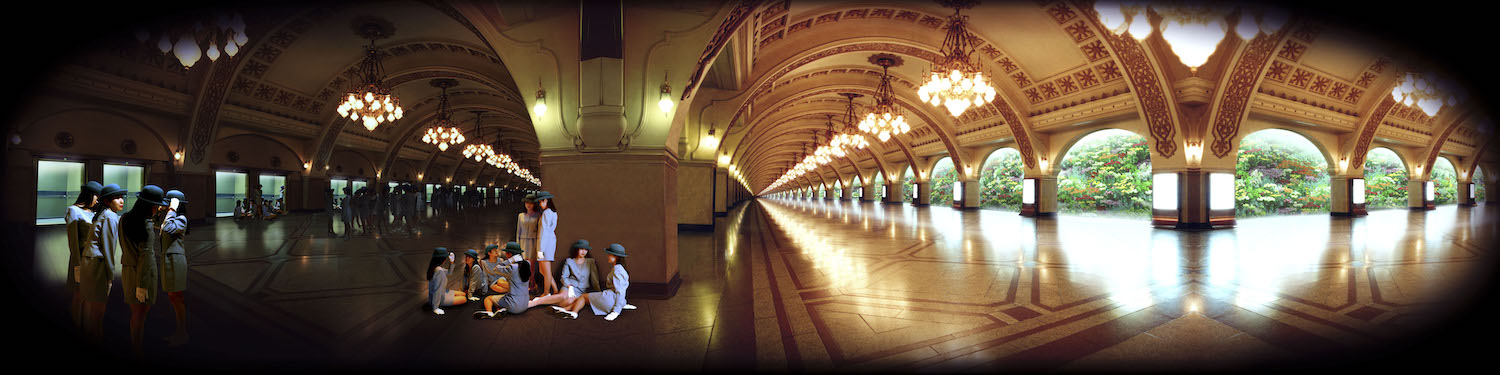

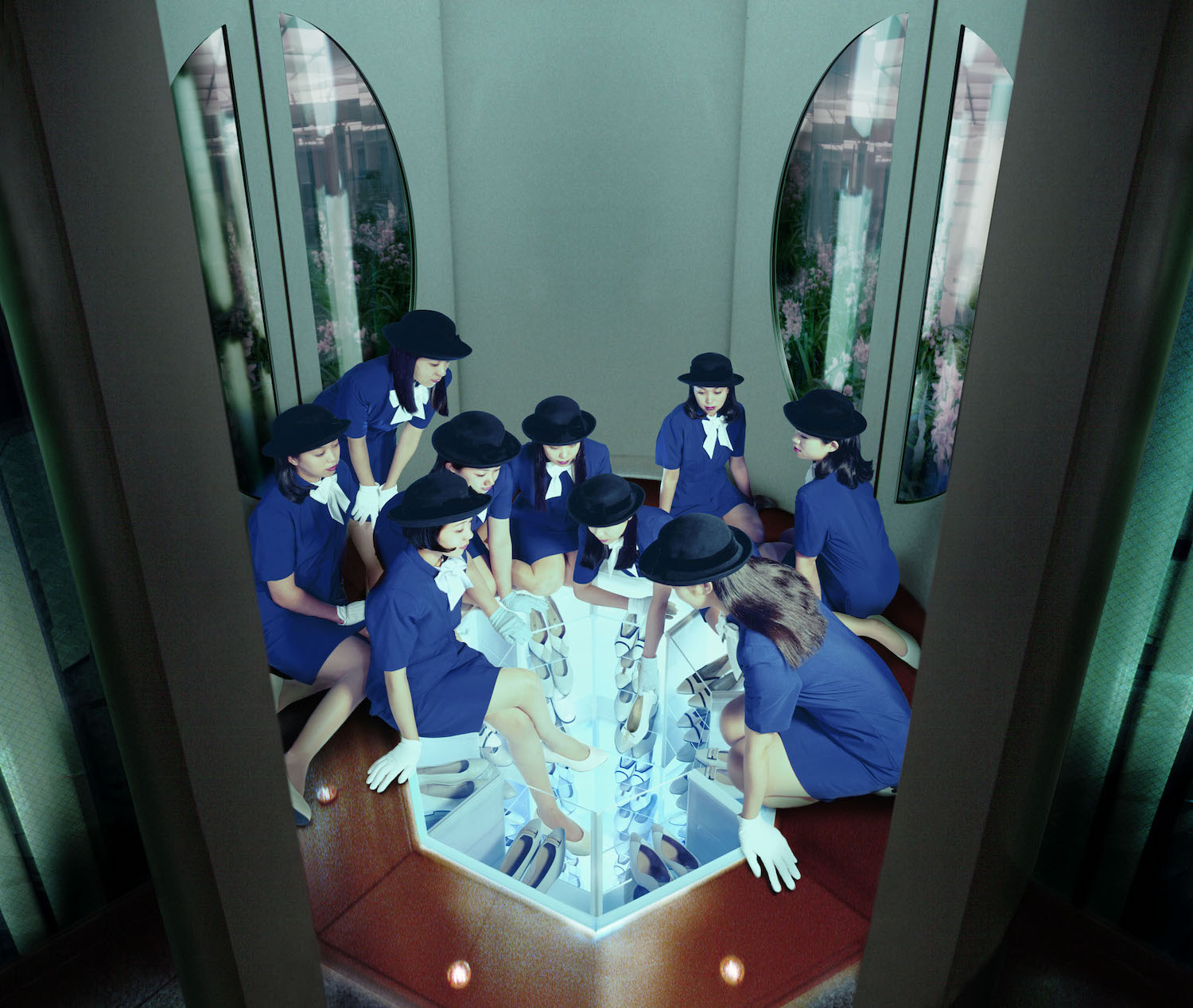

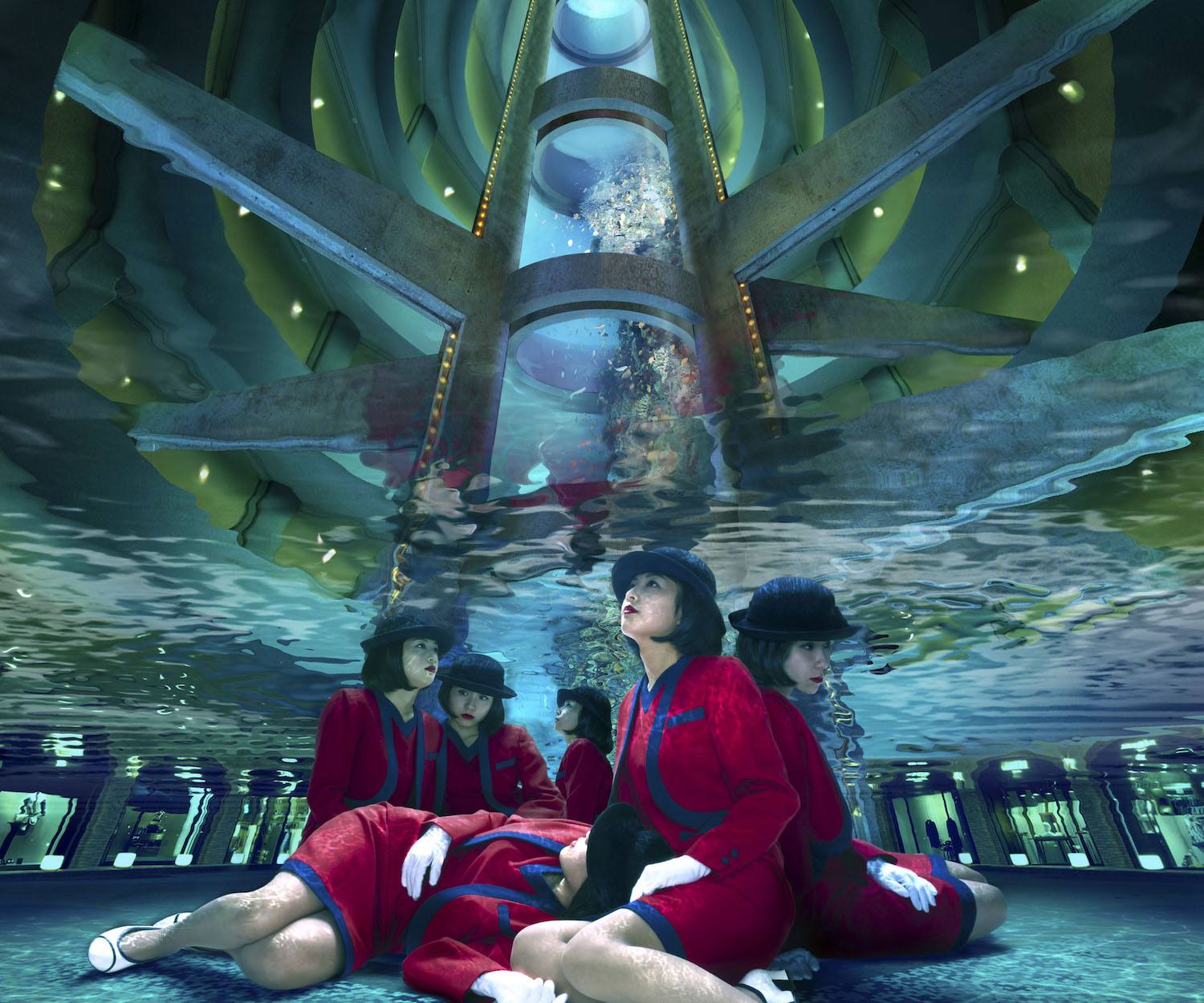

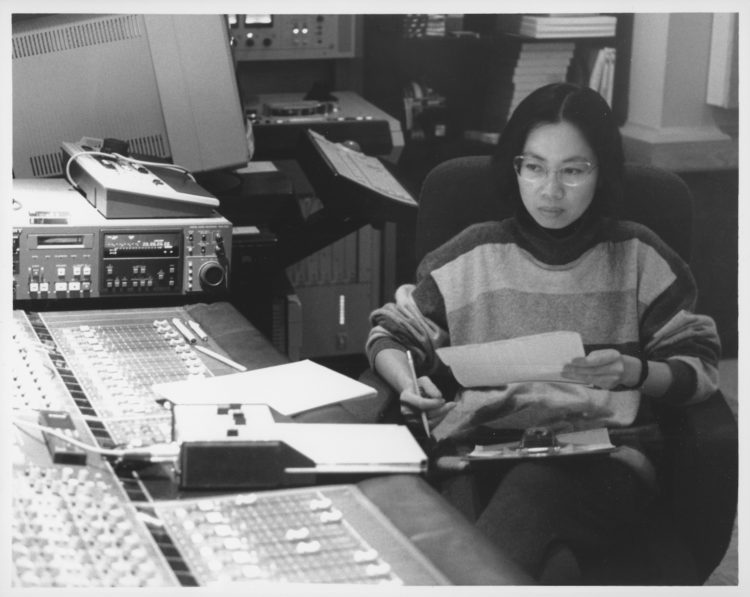

1991年、京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。1994年から1999年にかけて制作したコンピューターを使った写真シリーズ「エレベーター・ガール」にて最初に認知される。このシリーズのきっかけは1993年の個展にあるといえるだろう。やなぎみわは元々エレベーターの案内嬢の恰好をさせた二人のモデルをこの展覧会に出展した。このシリーズでは、今でも日本の百貨店で見られる、独特だがありふれたエレベーター用の制服を着た若い女性を描いた。これらの写真は、コンピューターで生成した非現実体な場所で感情のない顔や人形のような姿を描いているが、実際の場所を元に作られている。皮肉にも、当時先駆的だった技術を使うことで、日本の高度経済成長期や何度も繰り返される生産システム、男性労働が支配的だった工場とは対照的に商業の場での女性労働の存在といった、社会の行き詰まりが示されている。この一連の作品では、女性たちはまるでロボットのように見えるが、男性的な規律が支配し経済成長をもたらした社会から逸脱する可能性を集団で指し示している。

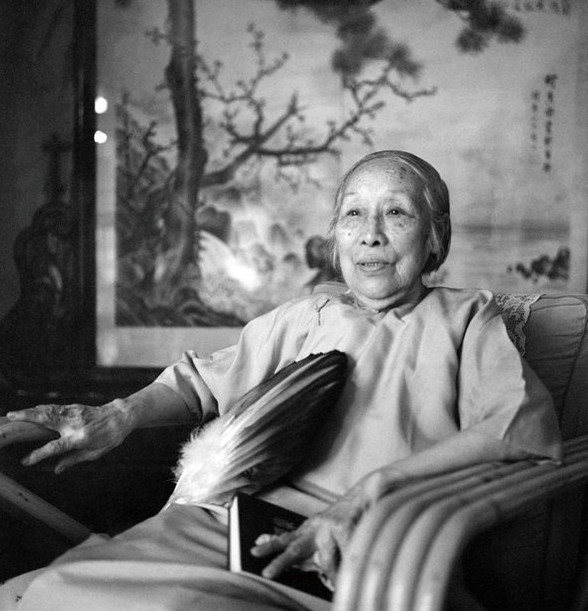

「エレベーター・ガール」シリーズから始まり、日本社会における女性の性別役割分業といったテーマは、やなぎみわの活動の中で発展していった。2000年からやなぎみわは、「マイ・グランドマザーズ」というシリーズで年齢差別を扱い、広げていった。このシリーズは、14歳から20歳までの若い女性にインタビューをすることから始まった。やなぎみわは彼女たちに、50年後自分がどうなっていると思うか、またどのようになっていたいか質問した。このモデルとの会話を起点とし、やなぎみわは女性たちそれぞれの想像する年老いた姿を写真に残し、最終的にポートレート作品にした。また、その年老いた女性たちの述べたであろう文章を写真と並べて展示する。どれもが「若ければ若いほど良い」という日本の、特に女性にとっての強い規範を覆し、代わりに様々な生き方を示し、女性のライフサイクルの中で年齢を重ねる過程から生まれる強さのようなものを示している。

「フェアリー・テール」(2004–2006年)シリーズは、赤ずきんちゃん、白雪姫、マッチ売りの少女など世代を超えて受け継がれてきた物語や寓話に現れる少女たちを描いている。灰色を基調として、不気味なシーンを描いているこれらの作品では、打ち捨てられた場所が舞台となっている。「マイ・グランドマザーズ」のように、老婆や若い女性の面を被った少女たちが両者の役を演じることで、寓話に登場する女性像の幻想を覆した。

2009年、東京都写真美術館で「やなぎみわ:マイ・グランドマザーズ」、国立国際美術館で「やなぎみわ 婆々娘々!」といった個展を開催していた一方、やなぎみわは第53回ベネチア・ビエンナーレの日本館での作品展示に選ばれた。ビエンナーレのために、五つの大きな写真と一つのビデオから成る新作インスタレーション《Windswept Women》(2009年)を制作。写真では、若い女性と年老いた女性両方の身体的特徴を持つ女性が荒野の中で力強い姿を見せている。黒いテントで覆われた日本館内で、また別の黒いテントの中に設置されたビデオ作品では自然の神のような像も表された。これらを契機に、以前のシリーズとの関連性も感じさせながらも、やなぎみわは劇場、美術館や屋外で行われる劇場型プロジェクトを開始させた。劇場型プロジェクトのひとつ《日輪の翼》(2016年)は、飾りつけされたトレーラーをメインステージとして用い、2014年の横浜トリエンナーレで初めてデザイン・展示された(やなぎみわは、後にこのトレーラーを台湾で発展させた)。やなぎみわは中上健次(1946–1992年)の小説をもとに、トレーラーを使い、俳優だけでなくタップダンサー、ポールダンサー、サーカスのパフォーマーを取り込んだ屋外パフォーマンスを制作。この演目では、慣れ親しんだ路地から離れなければならない七人の老婆が同じ路地出身の若い女性と共に旅をする(中上が使った和歌山県新宮の「部落」というのは、まさに中上自身が生まれ育った場所である)。これらの登場人物の性別的な役割は誇張され、巡礼の途中に立ち寄る場所で狂った宴会を開く。この作品において、昔話に影響を受け、地元の信仰、コミュニティ、日本の伝統は別の形へと発展した。この劇では、日本の地域信仰、コミュニティ、伝統は古い寓話に触発され別の形へと変化し、ユーモア、悲しみ、エロティシズムが交錯する、さまざまなジャンルの組み合わされた力強いパフォーマンスが繰り広げられた。

やなぎみわは2017年に第30回京都美術文化賞、2016年に京都府文化賞功労賞を受賞した。

「19世紀から21世紀の日本の女性アーティスト」プログラム