ナイジェリア人マルチメディア・アーティスト

ファティマ・タッガーは、メディアテクノロジーを活用し、覇権構造と非対称的なグローバル関係を探究する学際的なアーティストである。ナイジェリア北部のカドゥナで生まれ、イギリスで育ち、ロンドンのブラックヒース・スクール・オブ・アートで学んだ。1980年代後半より、タッガーはアメリカに生活と学業・活動の拠点を移した。1992年にカンザスシティ・アート・インスティテュートでBFA(美術学士)を取得、1995年にイェール大学でMFA(美術修士)を取得して卒業した。1995〜1996年はホイットニー美術館の自主研究プログラムに参加した。3大陸にわたる生活体験に影響を受けて育んだ俯瞰的な視点に基づき、さまざまな地政学的枠組みの中で(メディア・)テクノロジーが増殖し、共鳴する状況を探究している。矛盾をはらむ状況について語る原動力となっているのは、ナイジェリア北部で生まれ育った経験である。タッガーは、さまざまなテクノロジーが社会や文化的生活、特に人種やジェンダーに与える影響や効果を探究している。

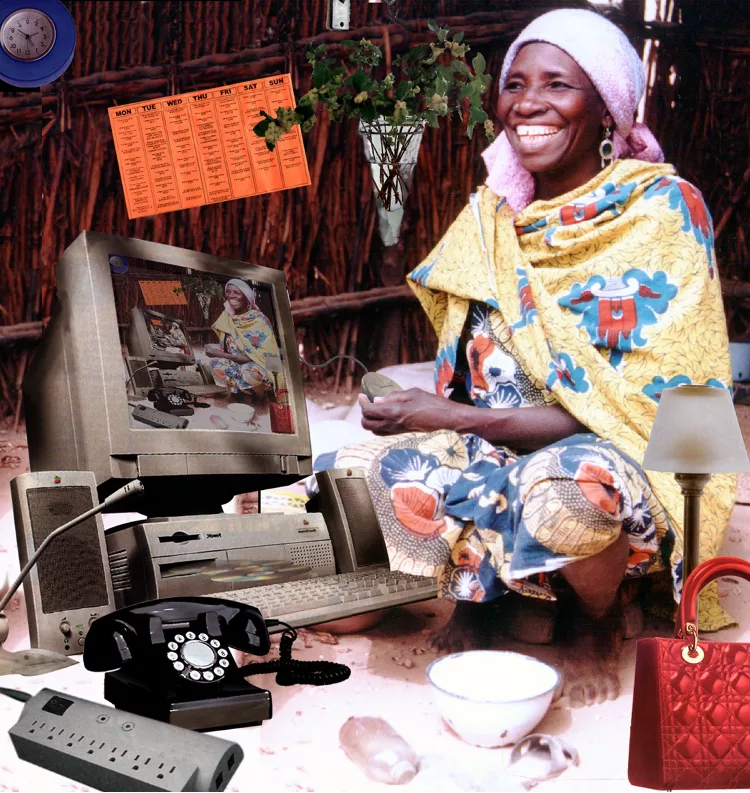

タッガーは、さまざまなアート制作の手法を通して、既存のオブジェクト、画像、音、録画映像などを用いて、それらを並置、組み合わせ、再目的化し、批判的かつ創造的な意図を込める。コラージュやアッサンブラージュでは、西アフリカと西洋のモチーフや画像を組み合わせることが多く、グローバルノースとグローバルサウスの双方に影響を及ぼすテクノロジーの影響を批判的に評価している。初期のデジタルコラージュ作品である《働く女(Working Woman)》(1997年)では、アフリカの文脈における現代生活の状況を表現したものを並置することで、文化遺産や先住民固有の遺産と、現代の技術パラダイムとの間の緊張に対する懸念を示した。このようなイメージ制作の根底にあるのは、グローバル化の矛盾に対する強い関心であり、その中には、グローバル化がもたらす文化の収束と拡散も含まれる。

別の重要な作品として、言語、地域の音楽の伝統、音響技術を互いに会話させるインスタレーション作品《ファイファイン・グラモフォン(Fai-fain Gramophone)》(2010年)がある。ビニールレコードがナイジェリア北部に初めて登場した際、その形状が西アフリカの多くの台所で穀物の選別や火起こし、食品の覆いなどに使われるラフィア草製の平らな円盤状の物体を指すハウサ語の「fai-fai(ファイファイ)」に似ていることから、その名が付けられた。タッガーはfai-fai(ファイファイ)の二重の意味を活かし、2つの伝統を互いに近づけようとした。この並置によって土着の言葉や方言をターンテーブルなど現代の技術と関連づけている。

この作品で、タッガーは、ナイジェリア北部出身のハウサ族の口承詩人であるバルマニ・チョゲの音楽的貢献に私たちの耳を向けさせる。バルマニ・チョゲは、人気ミュージシャンであったにもかかわらず、レコード盤で音楽をリリースしたことがない。タッガーはその功績に革新的にアプローチし、チョゲがリリースしたかもしれない架空のレコードアルバムを作成し、その人物と音楽作品に敬意を表している。重要なのは、このインスタレーションが、伝統と近代化の相違を含め、適応と変容の複数の視点を示していることだ。

アーティストとして活動する傍ら、タッガーは教育者としても活躍しており、アメリカとカナダの多数の大学で教鞭をとっている。作品は、ケンパー現代美術館(カンザスシティ)、ザ・キッチン(ニューヨーク)、ペレス美術館(マイアミ)、ハーレムスタジオ美術館(ニューヨーク)などの公共のコレクションに所蔵されている。

「二つの脳で生きる:1960年代〜1990年代、ニューメディア・アートで活躍した女性アーティストたち」プログラムより