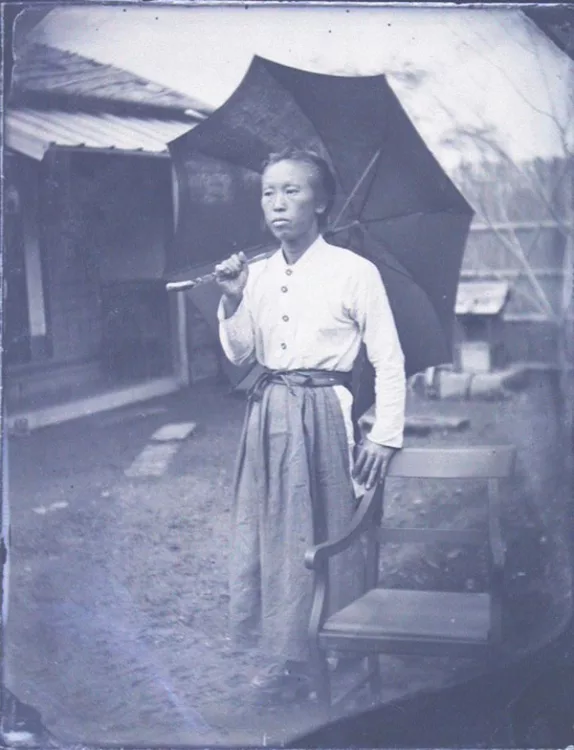

日本人写真家

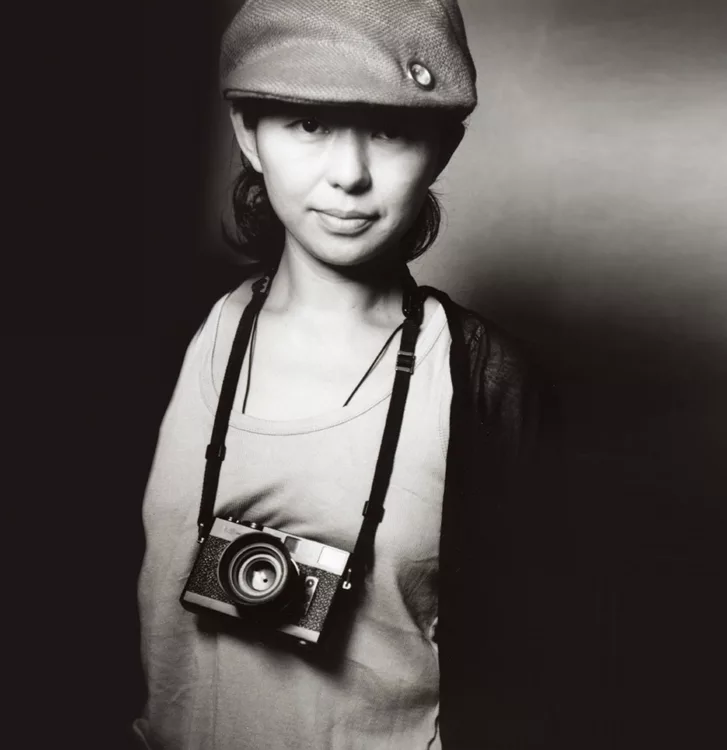

常盤とよ子(1928–2019年)は横浜に生まれ、1950年に東京家政学院を卒業後、地元の通信社でアナウンサーとして勤務した。その頃、写真家・奥村泰宏(1914–1995年)と出会ったことがきっかけで写真家の道を志し、「白百合カメラクラブ」をはじめとするアマチュア写真家の団体に参加して撮影技術を学んだ。

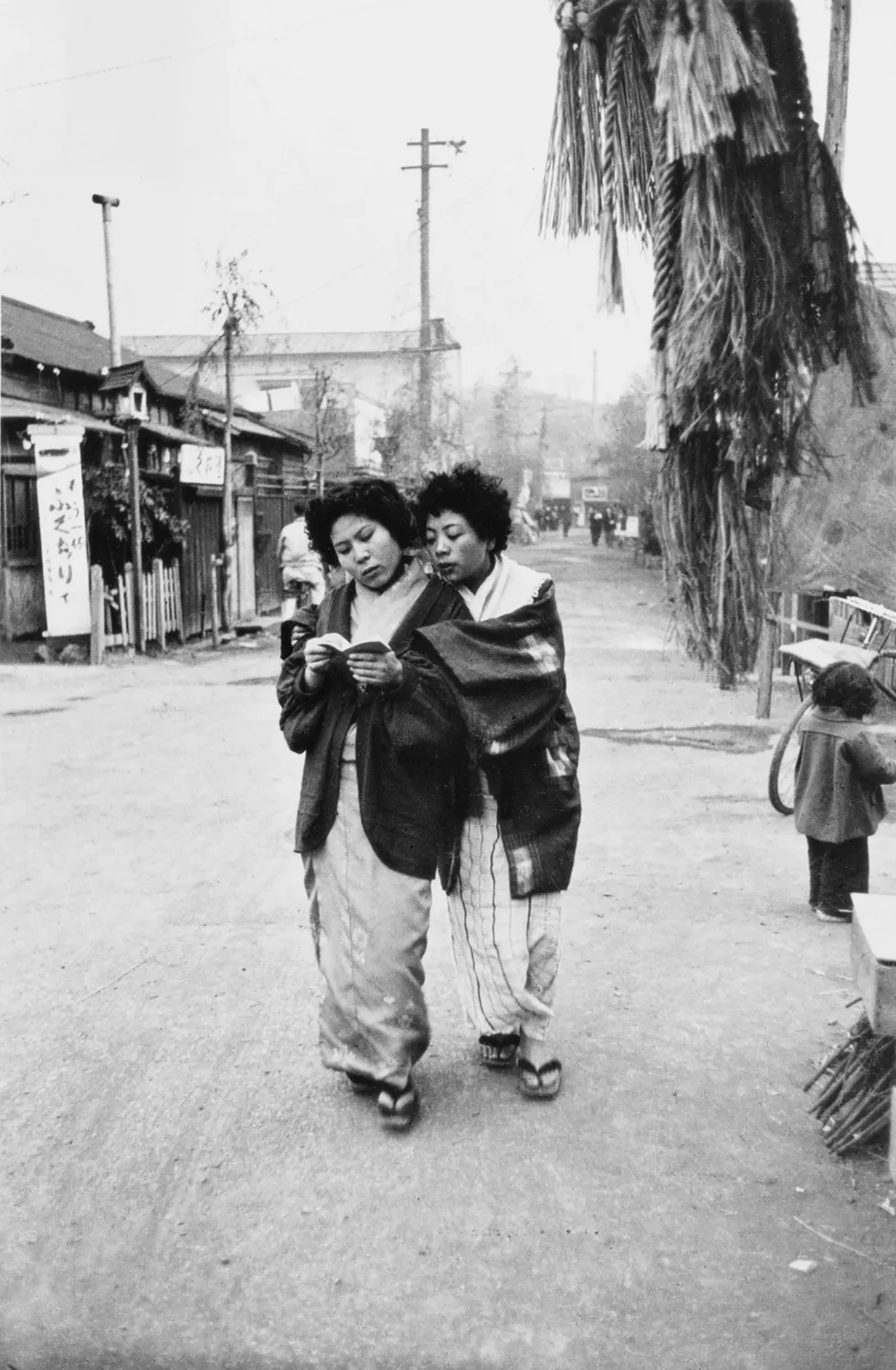

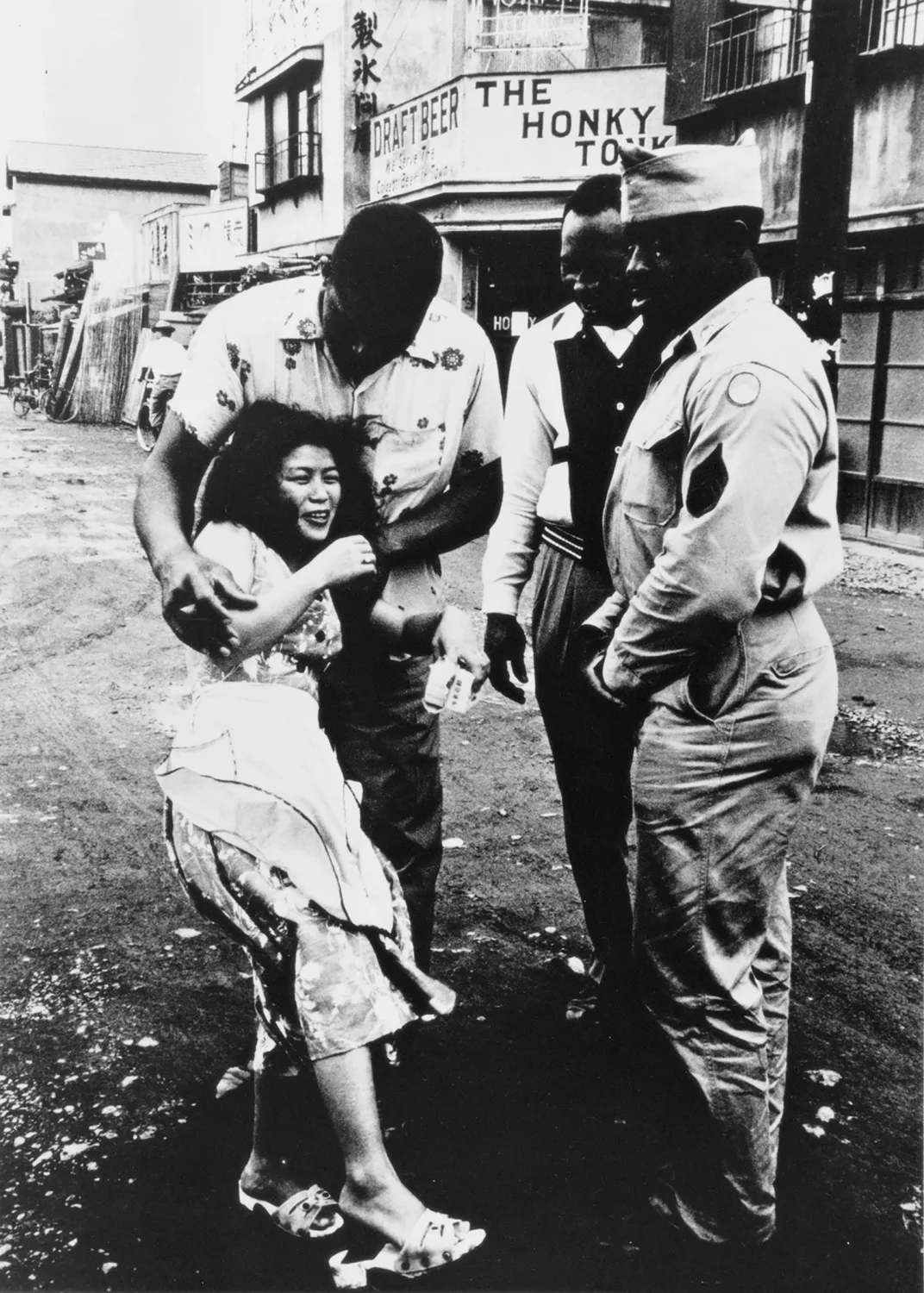

常盤は当初、横浜港周辺の人々の暮らしを撮影していたが、1953年頃からは、真金町や伊勢佐木町近辺に当時存在した赤線地帯に足を運ぶようになった。元々瀟洒な街並みだった伊勢佐木町周辺は、戦後になると占領軍の兵士を相手にする女性たちが集い、安ホテルが立ち並ぶ街へと様変わりした。そこには戦後の失意をにじませながら歩く日本人と、威容を示して闊歩する米兵、そして彼らと関わる女性たちの対照的な姿があった。常盤はその光景に強い関心を抱き、カメラを向けたのである。代表作の一つである《路上》(1954)は、伊勢佐木町近辺で米兵と女性が戯れる様子を捉えており、占領下横浜の風景を象徴的に切り取っている。最初は物陰からこうした女性たちを隠し撮りしていたが、次第に彼女たちの生活に近づきたいという思いから声をかけるようになり、やがては部屋の中まで撮影できるようになった。

1955年頃からは、様々な職業に就く女性を捉えた連作に着手する。その成果は1956年の個展「働く女性」展に結実し、「ショップガール」「ファッションモデル」「看護師」「赤線地帯の女」「女子プロレスラー」「ヌードモデル」「ダンサー」など、14の職に就く女性たちの姿を展示した。中でも赤線地帯の女性を写した作品は大きな反響を呼んだ。1957年にはこれらの初期代表作をまとめた写真エッセイ集『危險な毒花』を刊行。この書籍は常盤を広く知らしめる契機となり、彼女の写真家としての地位を確立した。また、同年には写真評論家・福島辰夫(1928–2017年)の推薦によって、新進写真家のグループ展「10人の眼」に参加。東松照明(1930–2012年)、奈良原一高(1931–2020年)、細江英公(1933–2024年)らとともに注目を集めた。1958年には今井壽惠(1931–2009年)など14人の写真家と「女流写真家協会」を結成し、同年に「第1回女流写真家協会展」を開催した。

その後も常盤は、横浜の性労働に従事する女性たちを見つめ、撮影を続けた。1956年から57年には、県立屏風ヶ浦病院や真金町診療所で性病の定期健診を受ける女性たちを撮影。売春防止法が施行された1957年には、赤線の女性たちが収容される更生施設を取材し、彼女たちの将来を気にかけた。1960年代半ば以降には、本牧周辺の「チャブ屋」と呼ばれた外国人向けの風俗施設で働いた「お六さん」を始めとする女性たちと出会い、彼女たちの暮らしに寄り添いながら撮影を重ねた。

常盤はまた、横浜と同じく基地の街であった沖縄にも関心を寄せ、1959年には米国統治下の沖縄に長期滞在して取材を行った。そこで彼女は基地の風景、そして島民の生活や催事にカメラを向けた。その成果は同年、銀座の富士フォトサロンで個展「沖縄の微苦笑」として発表された。その後も常盤は数度沖縄を訪れ、島の情景を記録した。

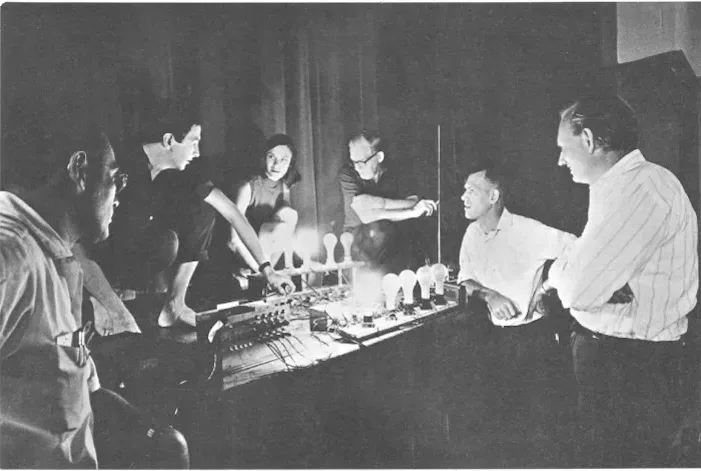

その後、1962年から65年にはテレビ映画「働く女性たち」シリーズの制作にも携わり、活動の場を広げた。1960年代以降は、美術公募展を主催する横浜美術協会の会員として、また各種公募展の審査員としても活躍し、地元写真界の発展に貢献した。晩年には神奈川県写真家協会会長、神奈川読売写真クラブ会長を歴任した。現在、彼女の作品は横浜美術館、東京都写真美術館、山口県立美術館、横浜都市発展記念館などに収蔵されている。

「未来の刻印:日本の女性写真作家たち」プログラム