日本人画家

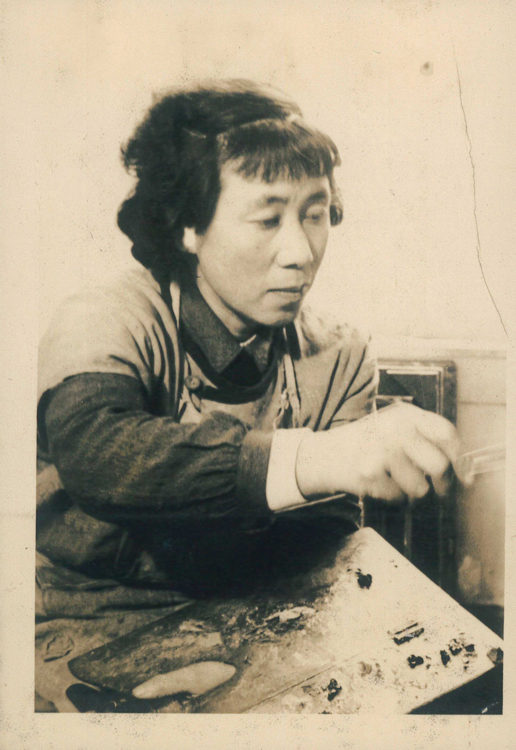

野口小蘋は、近世・江戸から、近代・明治にかけて活躍した女性画家である。彼女は、美術制度の近代化や女性の社会進出といった新しい環境に、柔軟に対応しながら、自らの画風を確立した。特に、画家として、高い社会的評価を獲得することで、画業によって経済的自立を成し遂げた、近代における女性職業画家の先駆者である。

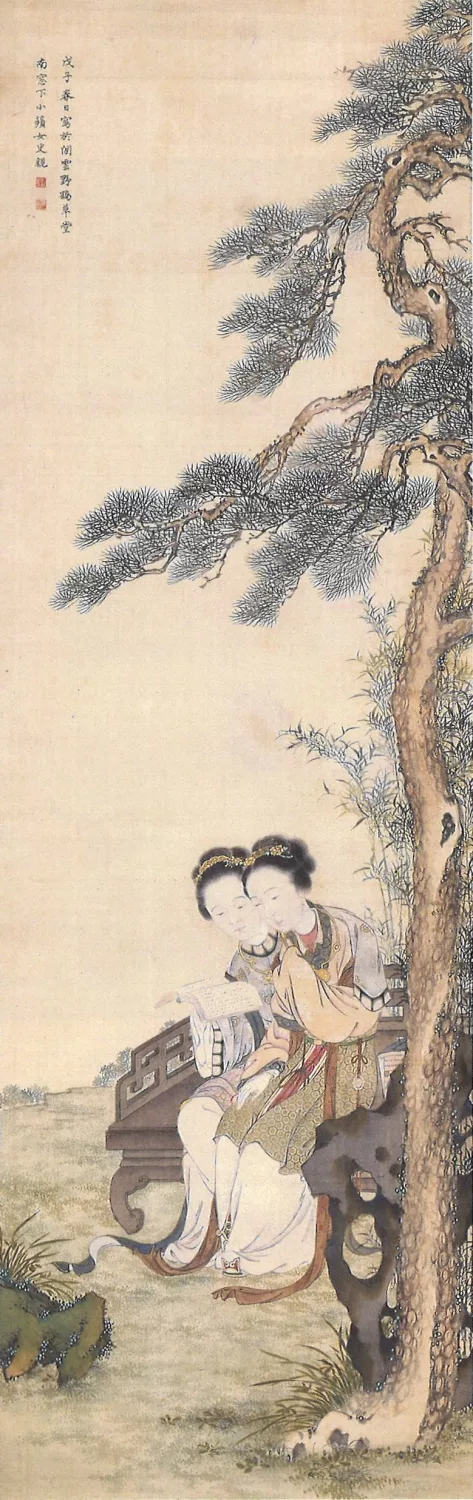

小蘋の画家としての出発は恵まれた制作環境にはなかった。十代半ば頃から父母に伴われて席上揮毫をしながら各地を遊歴した。1862年、父が病没したため、画家として未熟なまま自立を余儀なくされた。1865-68年頃京都に出た小蘋は、関西南画界の巨匠・日根対山(1813–1869年)に師事し、本格的に山水や花鳥を画題の中心とする「南画」を学んだ。しかし、この頃の小蘋は浮世絵美人風の容貌の《美人図》(1866–1868頃、実践女子大学香雪記念資料館所蔵)など、主に「美人画」を多く制作した。京都時代は、明治の政治家木戸孝允(1833–1877年)をはじめ、政治家、知識人、豪商らが参加する宴席に度々参加し人脈を培かった。1871年に東京に拠点を移した後も知識人ネットワークに積極的に加わり、活動の場を切り開いていく。1872年頃以降は、当時(明治初期)流行した文人趣味を意識して、「美人画」の中に、文人趣味に興じる複数の和装の女性を描くようになった。《美人雅集図》(1872年、個人蔵)には、芭蕉、柏、竹、太湖石、陶製の椅子が配された中国風の庭で、楽器を奏で、画を描き、読書をする和装の9人の女性が描かれる。

1877年、滋賀県で酒造業を営む野口正章(1849–1922年)と結婚。翌年長女郁(1878–1945年)を生む。1879年から3年間は野口家の営業所がある甲府に滞在したが、夫の事業が軌道に乗らず、夫は事業から離れることになった。それを機に1882年、小蘋は夫と娘を自力で養うため、東京に戻って画家としての活動を本格的に再開した。

国内で展覧会が増えるのに合わせ、活動の中心を、地方の素封家に頼る遊歴から、展覧会での作品発表へと広げ、数々の受賞を重ねた。1886年、東洋絵画共進会に出品した《二喬読兵書図》(個人蔵)が銅牌を受賞し宮内省御用品となる。1889年に華族女学校嘱託教授を拝命。1890年、第三回内国勧業博覧会に《西王母図》(個人蔵)を出品し二等妙技賞を受賞し、日本美術協会審査員に推薦される。

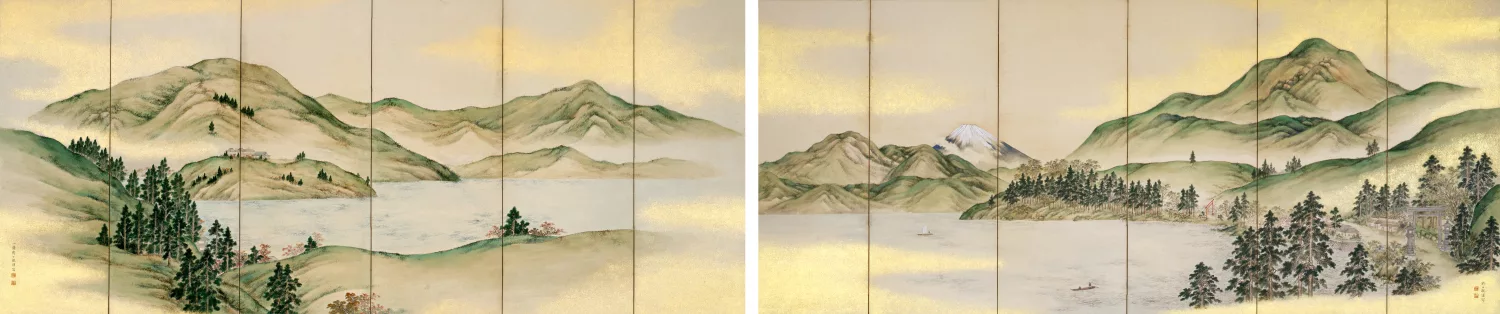

1893年シカゴ万国博覧会に《野州鹽原天狗巖の真景》(所在不明)を出品し褒賞受賞。この頃、小蘋の画題は、「美人画」から「山水画」へと転換する。1893年頃に繰り返し行った写生と明清画の臨模によって高めた技量を背景に、1895年制作の≪春秋山水図屏風≫(静嘉堂文庫美術館所蔵)において、重層的で構築的で雄大な山水表現を創り出すことに成功した。

小蘋の社会的地位が上がるのに合わせて皇室との関係も広がった。1899年以降、明治天皇の内親王ら5人の皇族女性の「画学御教導」に就任。1907年、常宮昌子内親王(1888–1940年)の婚儀の調度として《箱根真景図屏風》(山種美術館所蔵)を制作するなど、皇族の女性たちとの関係を深めたことが、画家としての小蘋の評価を更に高めた。

小蘋は、1904年、女性としては初めて、宮内省が主管する帝室技芸員に任命された。1907年、第一回文部省美術展覧会の審査委員を務め、1908年、従七位に叙せられた。

1915年、大正天皇の即位後初めて行う大嘗祭の後に行われる宴において、両陛下御座の左右に飾られる六曲一双の《悠紀地方風俗歌屏風》(宮内庁三の丸尚蔵館所蔵)の作画を命ぜられる。この屏風の制作には、画壇を代表する日本画家二名が選ばれる。この時は、西の代表として竹内栖鳳(1864–1942年)が《主基地方風俗歌屏風》(宮内庁三の丸尚蔵館所蔵)を担当し、東の代表として小蘋が《悠紀地方風俗歌屏風》を担当した。明治から現在の令和に至る中で《悠紀・主基地方風俗歌屏風》の画家として選ばれた女性は小蘋のみである。

「19世紀から21世紀の日本の女性アーティスト」プログラムより