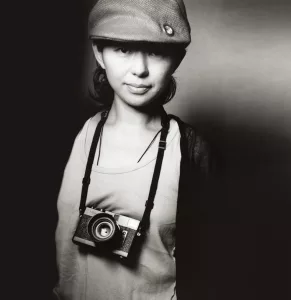

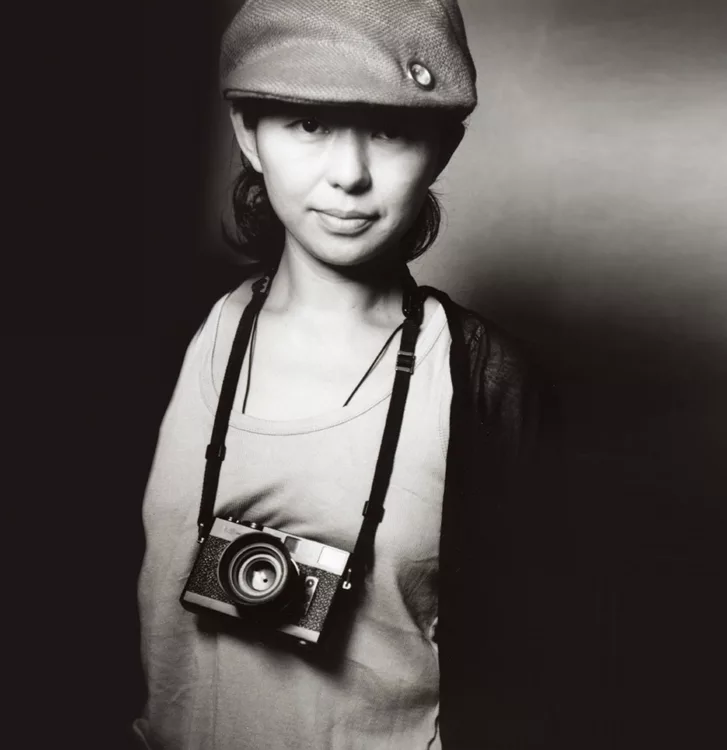

日本人写真家

1967年山口県下関市生まれの日本人写真家。1990年九州産業大学芸術学部写真学科卒。1991年春より写真家、荒木経惟に師事し、1994年に初の写真集『裸の部屋』(1994年、Aat Room)を刊行、自身の表現を決定づけた。2013年、さがみはら写真新人奨励賞受賞、2017年、写真の町東川賞新人作家賞受賞。

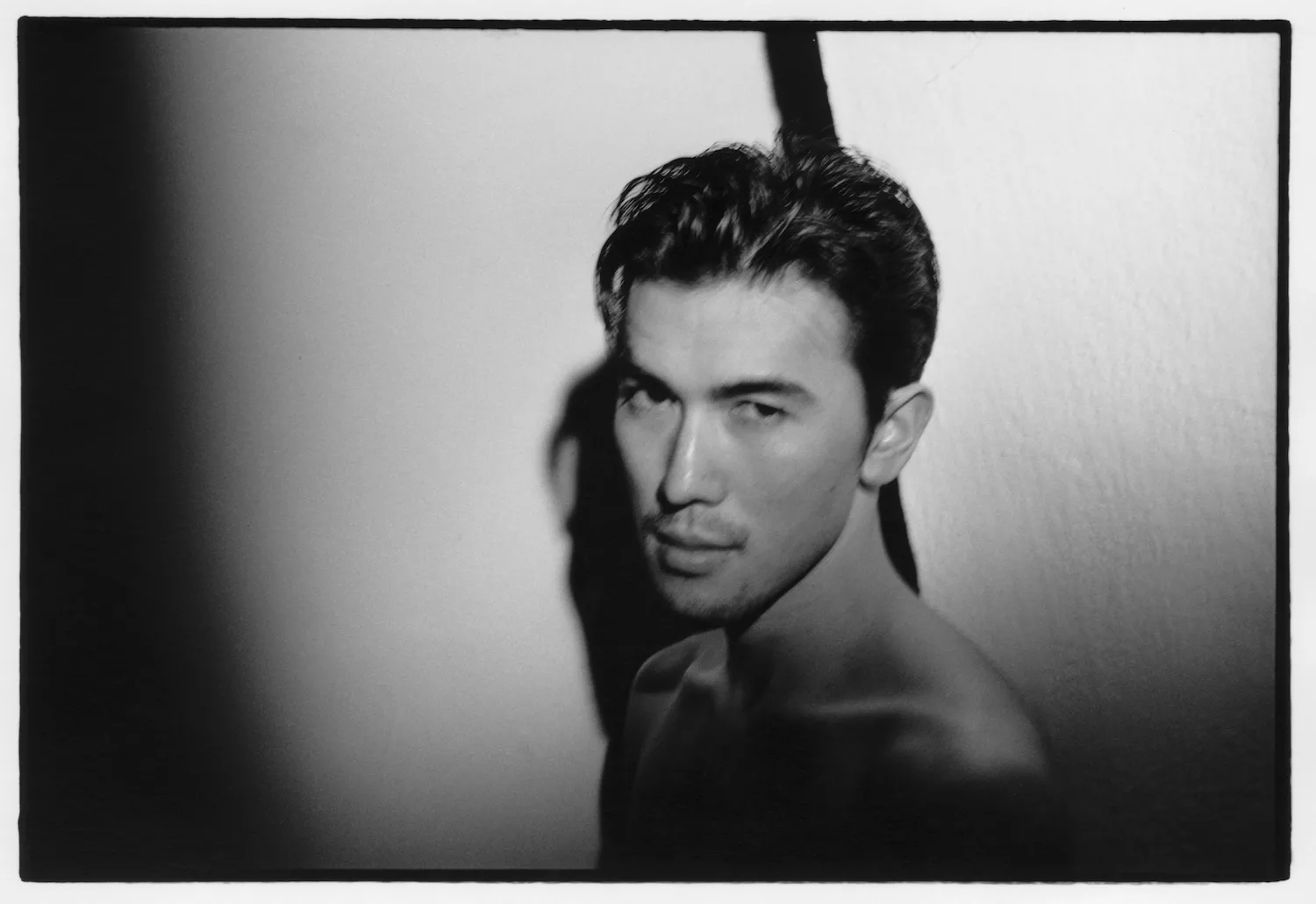

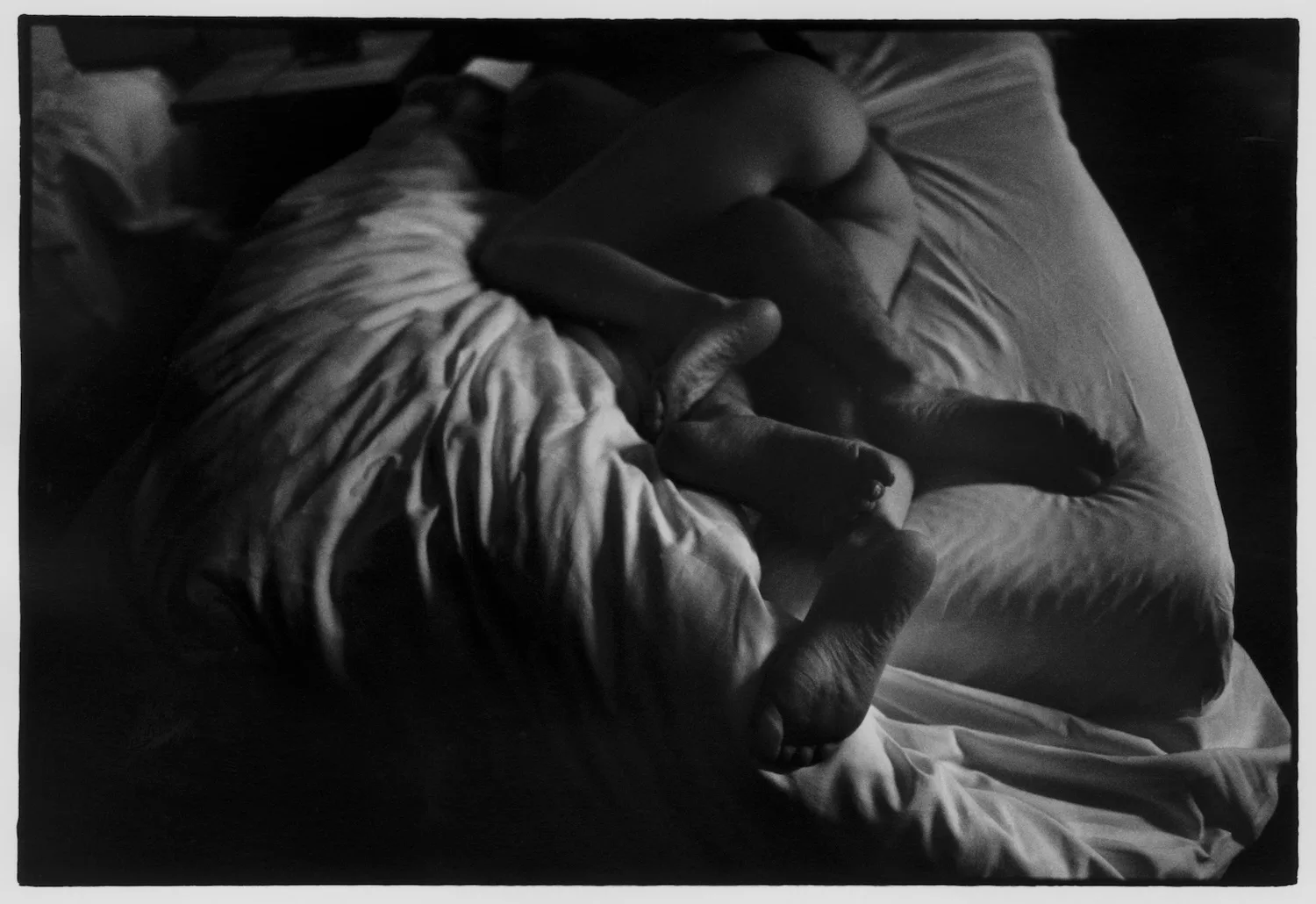

「写真とはヌードを撮ること、裸の存在と向き合うこと」と早くも在学中に確信した野村は、ヌード写真、とりわけ男性ヌードで高く評価されている。初の写真集『裸の部屋』では被写体の自宅に赴き1対1で撮影を敢行。これ以降も、自室やホテルなど私的空間で第三者を介さず多くの男性を撮影している。

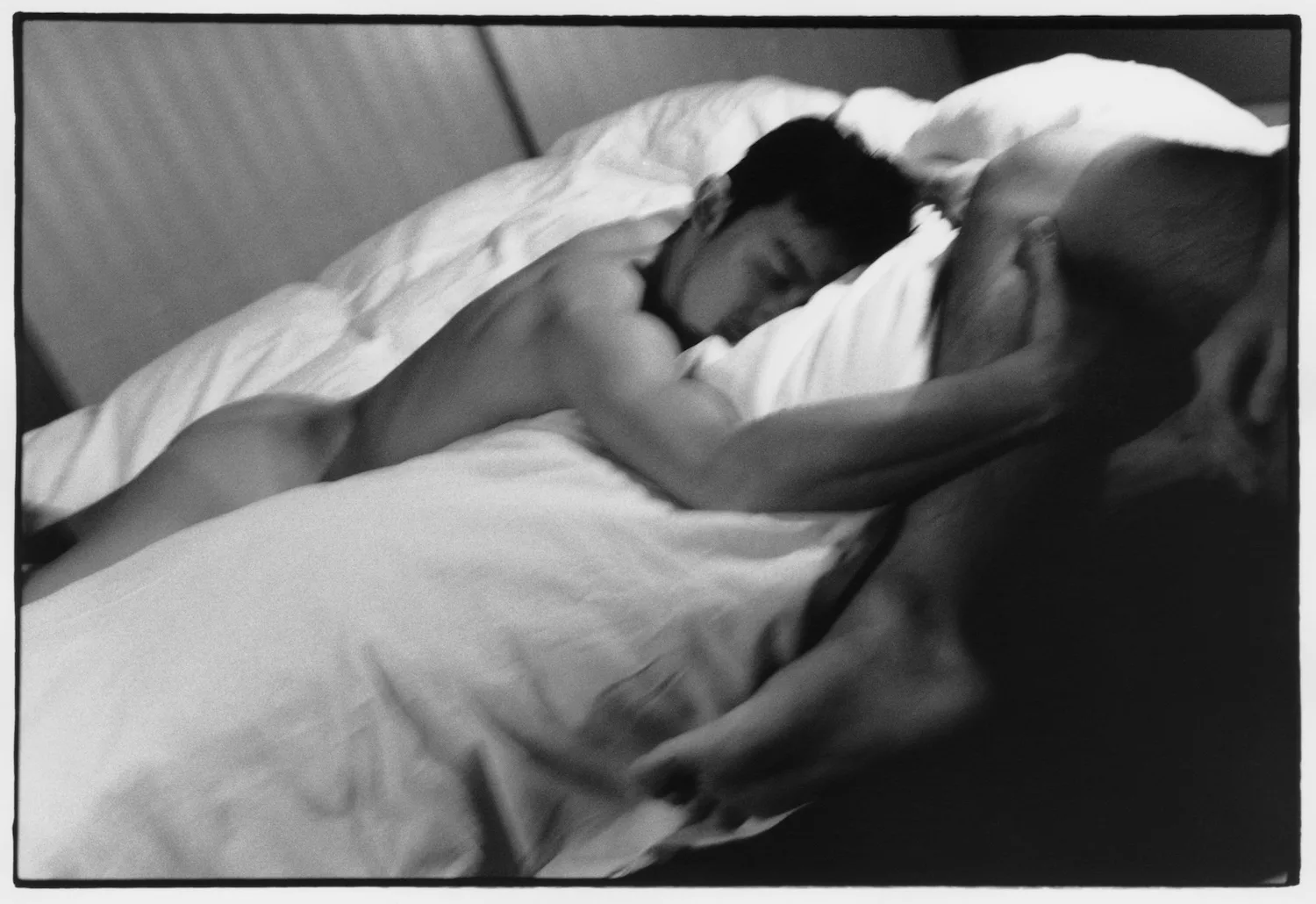

興味深いのは、筋骨逞しい男性でさえ、野村のカメラの前では繊細で脆そうに見える点だ。その理由は、彼らが無防備な姿で物憂げに横たわっているからとは限らない。それよりむしろ、野村が好む近距離での撮影ゆえだとは考えられないだろうか。カメラと被写体の距離が近すぎると、全身をくまなく客観的に収めることは不可能となる。結果的に、振り向きざまの顔、うつ伏せの背中の一部、シーツの上に投げ出された脚というように、体の一部のみがフレームに捉えられる。そうして、身体の力強さやその機能よりも、断片化された身体が瞬間的に作り出す曲線や質感が、より目を引くのである。

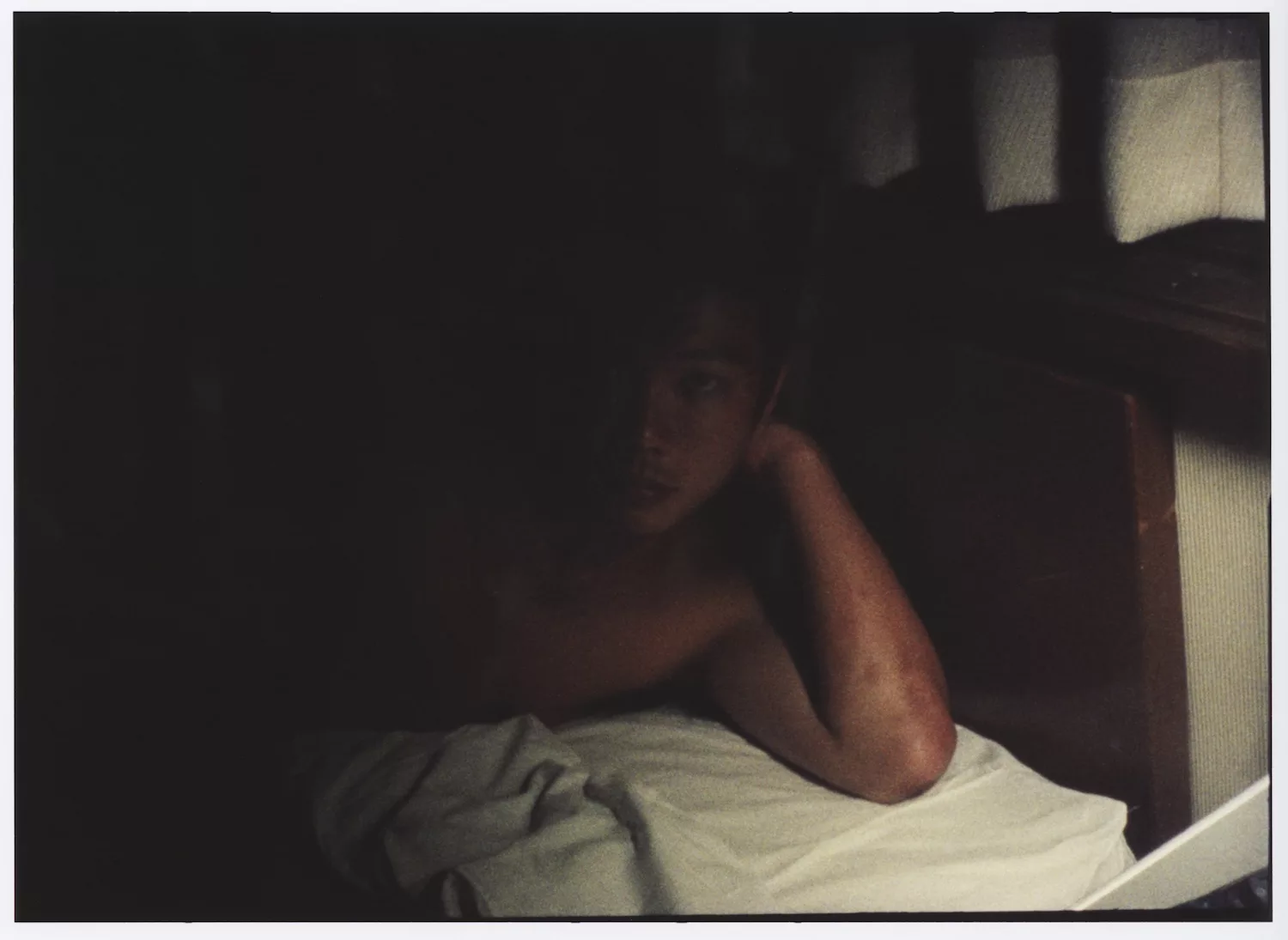

加えて、彼女の表現を特徴づける黒の豊かさにも注目したい。『裸ノ時間』(1997年、平凡社)で彼女は、室内灯などその場にある照明器具のみを用いて撮影を試みた。空間全体に十分に光が回らないため体の一部は暗くつぶれ、時にぼやけてしまう。しかし、そのイメージの曖昧さは、被写体となった人物とその場を共有する時間の儚さを鮮烈に印象付けるのだ。

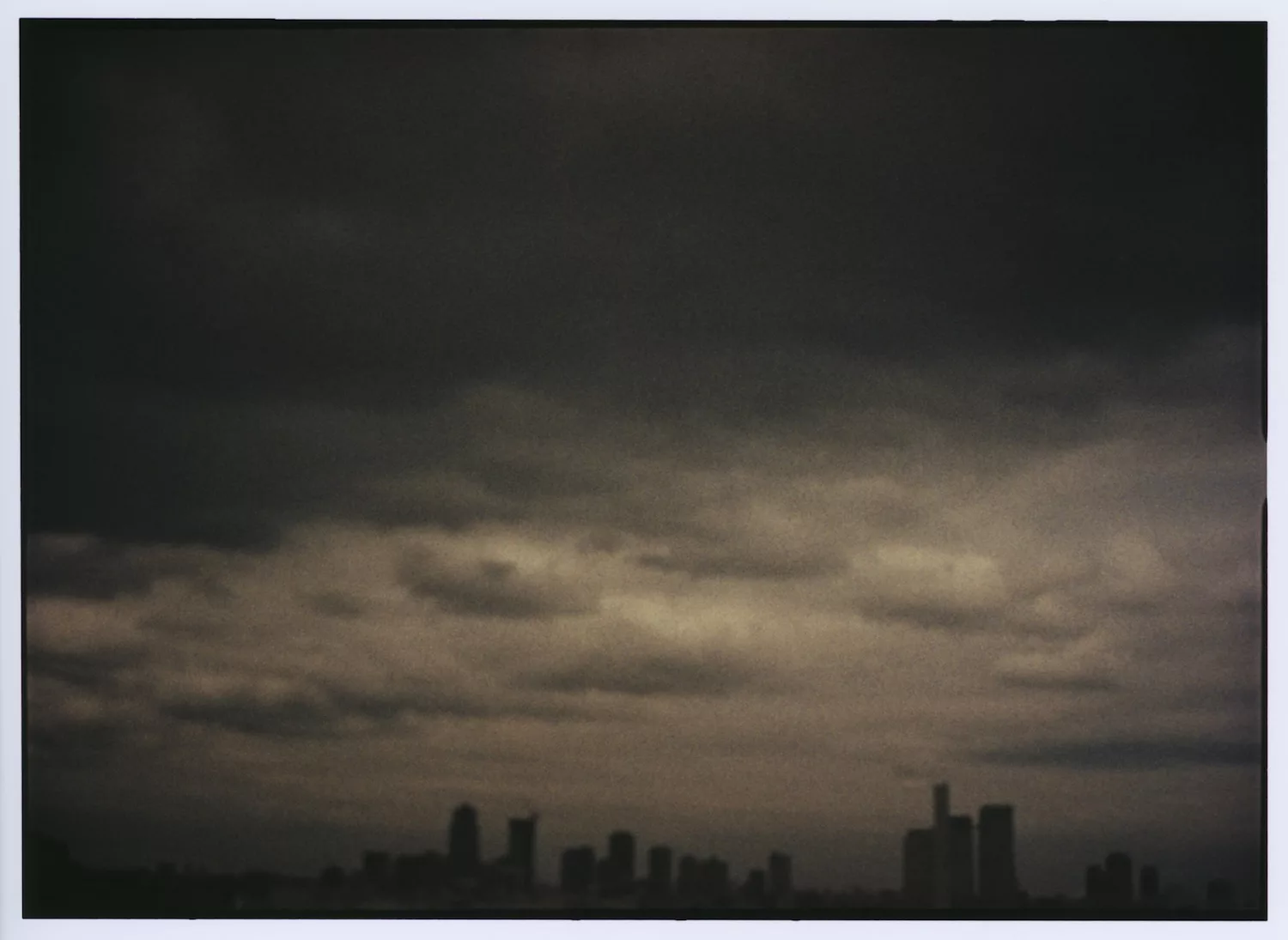

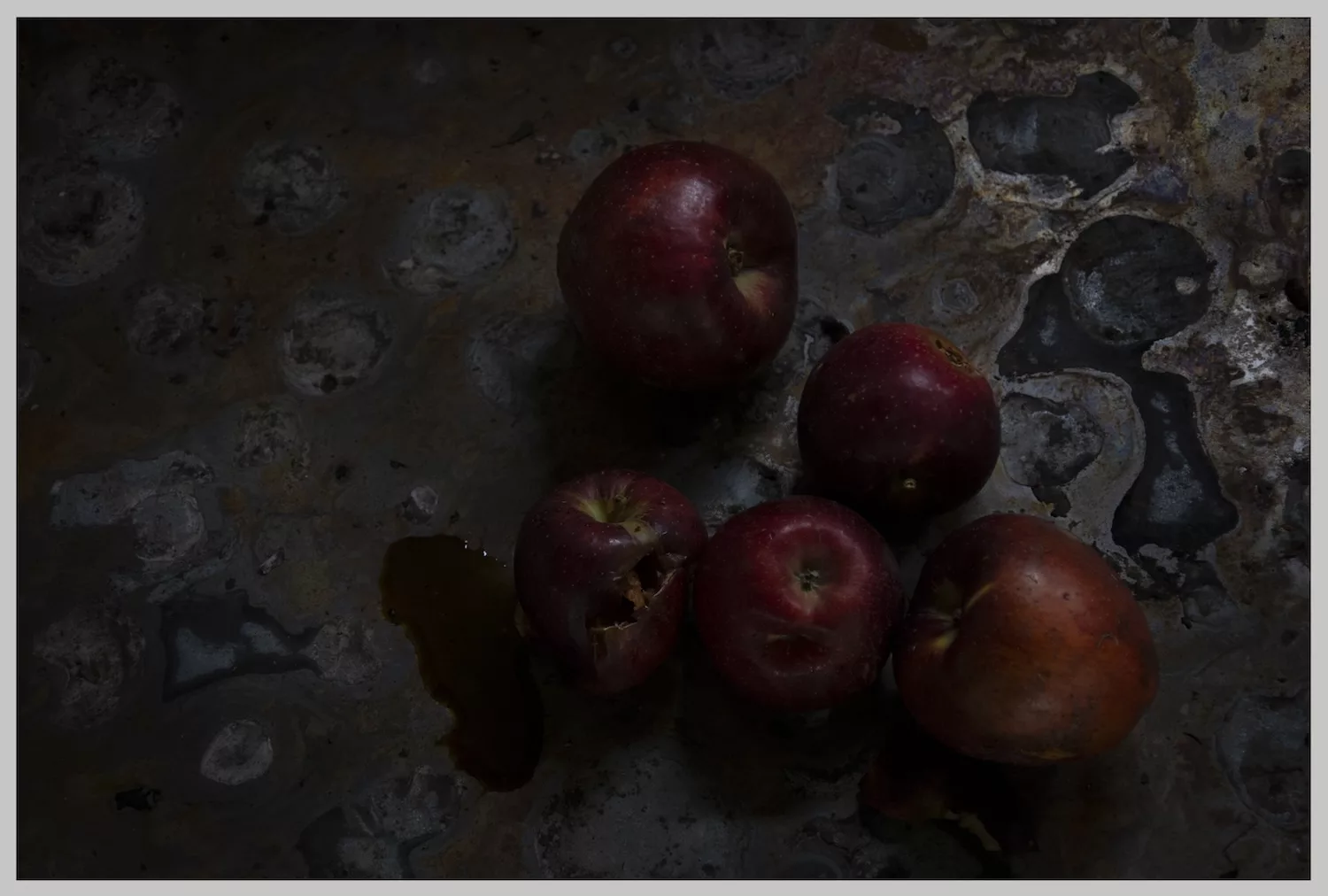

なお、野村は『闇の音』(1999年、山口県立美術館)、『黒闇』(2008年、Akio Nagasawa Publishing)とその後も黒の表現を探求し続け、最初のカラー写真集『夜間飛行』(2008年、リトルモア)でも、黒が色彩を呑み込まんばかりに画面を満たしている。こうした暗闇の表現が突き詰められたのが、ソラリゼーションを用いた『Another Black Darkness』(2016年、Akio Nagasawa Publishing)である。真っ暗に見える紙面に目を凝らすと何かの輪郭があえかな光の筋となって浮かび上がる。しかし、それが人体か植物か、あるいは風景なのかは容易には判断できない。だからこそ、鑑賞者は息を詰めるようにしてじっと画像を見つめる。そして、そのように複数のイメージを往還するうちに、腰のラインは山の稜線に、薄明りに光る瞳は夜景の瞬きへと溶解してゆくように感じられる。事実、男性ヌードを100名分収めた写真集『愛について』(2017年、ASAMI OKADA PUBLISHING)が見る者を惹きつけるのは、個々の人物写真のみならずその間に風景写真や静物写真が不意に挟み込まれるがゆえではないだろうか。電線の向こうの月や、住宅街に咲く桜、光を反射する水面など、すぐに忘れてしまいそうなイメージの一片が、その前後の断片的で曖昧な身体のイメージと重なり合い、写真集全体に流動性が生じている。これらイメージ同士の有機的な呼応関係こそが、彼女の表現の最大の魅力と言えるだろう。

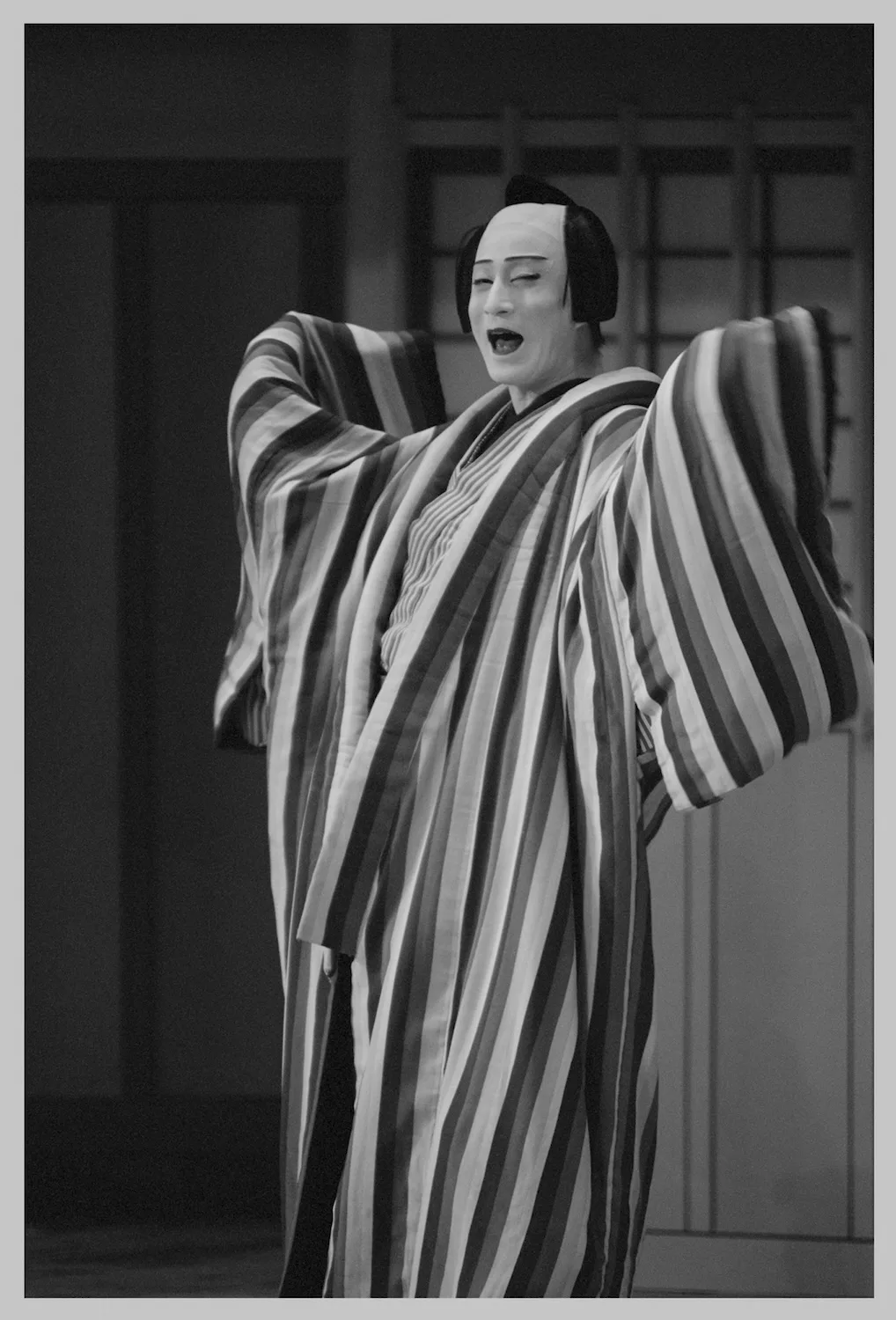

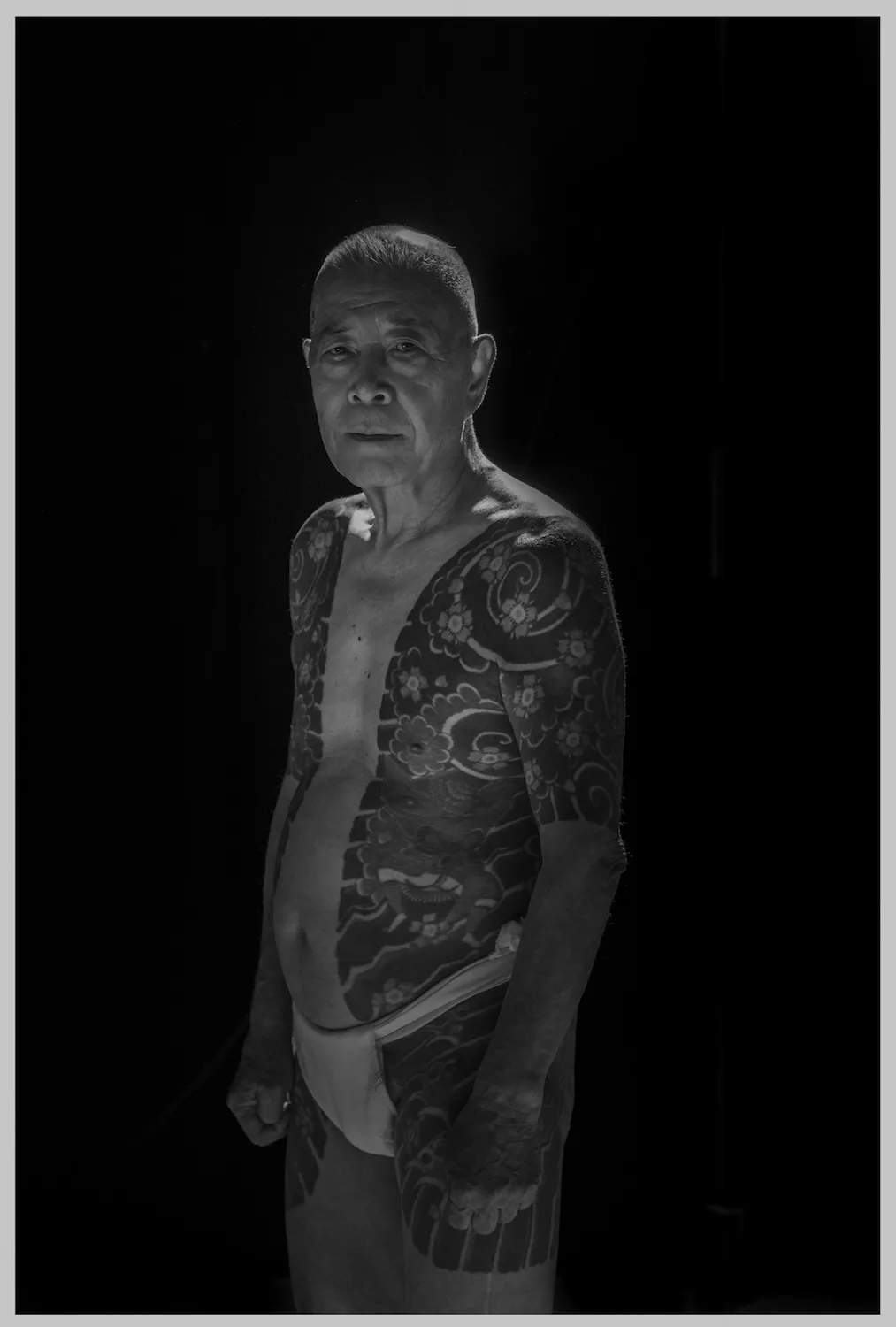

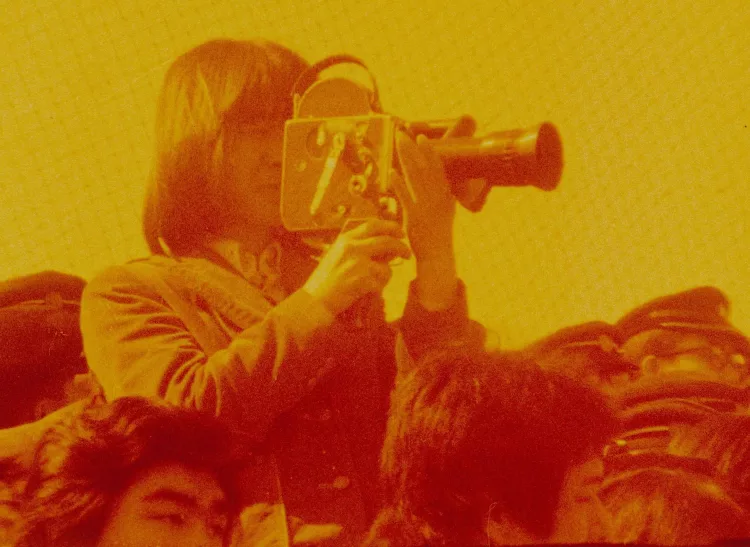

なお、野村は、歌舞伎役者、市川染五郎(現・十代目松本幸四郎)をはじめ、数々の演者やダンサーも撮影している。野村は彼らの思いもかけぬ姿をそっと捉える。あるいはそのエネルギーを真正面から受け止める。一方で、『TAMANO』(2014年、リブロアルテ)では地域に暮らす高齢者を、『majestic』(2022年、Bcc Co., Ltd.)では「江戸彫勇會」の男性たちを撮影。カメラを通じて人と向き合うことの意味と魅力、責任を熟知した写真家である。

「未来の刻印:日本の女性写真作家たち」プログラム