Recherche

Louise-Joséphine Sarazin de Belmont, Selbstbildnis Sarazin de Belmont, Louise Josephine, Landschaftsmalerin [Autoportrait de Louise-Joséphine Sarazin de Belmont, peintresse de paysage], 1849, mine de plomb sur papier, 16,7 x 20,4 cm, Kupferstich-Kabinett, Dresde

Selon Linda Nochlin, le fait que, de la Renaissance au XIXe siècle, les artistes femmes n’aient que très rarement accès à la pratique du dessin d’après modèle nu, alors considérée comme essentielle, les amène à se cantonner « aux champs “mineurs” qu’étaient le portrait, la peinture de genre, le paysage et la nature morte1 ». Paradoxalement pourtant, l’historiographie de l’art du paysage ne fait émerger que peu de paysagistes femmes avant 1850.

En France, au XVIIe siècle, les femmes font face à la misogynie de l’Académie royale de peinture et de sculpture, qui, de plus, place assez bas le paysage dans sa hiérarchie des genres. Ce double dédain pour le paysage et pour les artistes femmes ne touche toutefois pas tous les pays d’Europe de la même manière. Par ailleurs, des travaux actuels2 cherchent à montrer que, sous le règne de Louis XIV, la peinture de paysage s’extrait peu à peu de son statut de genre mineur et décoratif. Ce nonobstant, les femmes ne jouent a priori pas un rôle majeur dans cette évolution. Les cours de l’Académie, puis de l’École royale des élèves protégés et, enfin, mais dans une moindre mesure, des diverses écoles gratuites de dessin fondées à et hors de Paris au XVIIIe siècle ne leur étant pas accessibles – l’École gratuite de dessin pour les jeunes personnes de Paris n’est créée qu’en 1803 –, elles n’ont la plupart du temps d’autre possibilité que de se former dans le cercle familial ou en atelier privé. Encore faut-il pour cela qu’elles appartiennent à une famille d’artistes. Dans les corporations, elles jouissent d’un statut parfois plus favorable, mais la division sexuelle du travail au sein de la famille, qui les amène à peindre les fonds des tableaux – donc, entre autres, les paysages –, empêche sans doute d’identifier cette contribution.

Claudine Bouzonnet-Stella, La culture des jardins et la greffe des arbres fruitiers, d’après Jacques Stella, 1650-1674, eau-forte, burin, papier vergé, 24,6 x 31 cm, musée des beaux-arts, Orléans

Geertruydt Roghman, ‘t Huys te Zuylen [La maison de Zuylen], d’après Roeland Roghman, 1646-1647, eau-forte, papier, British Museum, Londres

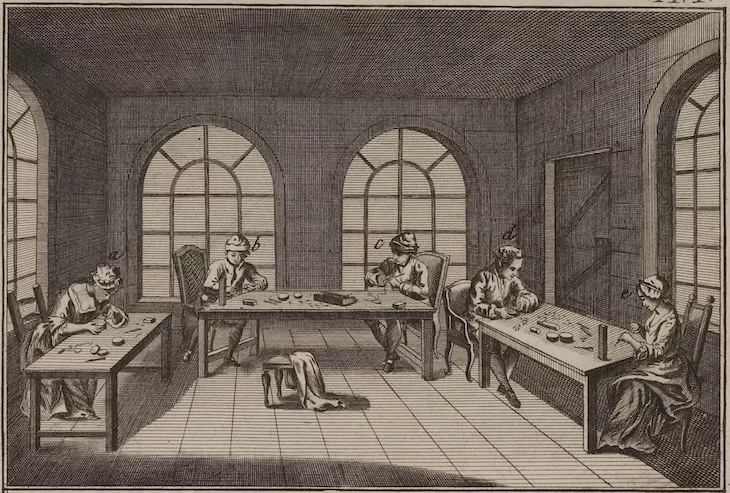

Certains paysages du XVIIe siècle issus de mains féminines qui nous sont connus sont des copies ou des interprétations d’œuvres d’hommes de l’entourage de ces artistes femmes. Si, en Occident, le genre masculin est associé à la faculté de création, le genre féminin est en effet souvent cantonné à la reproduction, dans tous les sens du terme. Il faut, cela dit, avoir en tête que l’originalité n’est pas encore le critère d’évaluation majeur des œuvres. Pensons par exemple aux gravures d’interprétation de Claudine Bouzonnet-Stella (1636-1697) d’après son oncle Jacques Stella (1596-1657) ou, plus tard, à celles de Jeanne Françoise Ozanne (1735-1795) à partir des dessins de son frère Nicolas Marie Ozanne (1728-1811). De surcroît, les artistes femmes ont parfois une pratique mixte, produisant à la fois des œuvres originales, des interprétations et des copies. Du côté des Pays-Bas du Nord, notons l’intéressante production de Geertruydt Roghman (vers 1625-1657), dont l’œuvre se déploie en deux volets : le premier consiste en des gravures de paysages composés, entre autres, par son frère, Roeland Roghman (vers 1627‑1692) ; le second est constitué d’œuvres originales consacrées à la représentation de femmes occupées à des tâches domestiques dans des intérieurs.

Cette dichotomie renvoie à un stéréotype de genre qui transcende les temps et la géographie : l’assignation des femmes à l’espace domestique et intérieur, lourde de conséquences pour l’art du paysage, ce d’autant plus que la pratique des études dessinées et plus tard peintes sur le motif s’intensifie respectivement aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les techniques déployées par les artistes femmes sont à l’unisson de l’assignation à la sphère domestique. Elles n’utilisent pas toujours l’huile sur toile mais des techniques plus fragiles et délicates, fondées sur les matériaux dont elles disposent et sur les apprentissages auxquels elles ont accès : dessin mais aussi papiers découpés ou encore broderie, tel un Paysage d’après une peinture de Salvator Rosa de Mary Linwood (1755-1845)3. Ces techniques sont difficiles à conserver et ont pâti de n’être pas considérées comme artistiques mais comme artisanales ou domestiques. Des recherches récentes les réévaluent cependant et les étudient à l’aune de l’évolution des sciences humaines et de la critique d’art actuelles, proposant de nouvelles pistes de lecture, telle celle d’Andrea Papas4.

Margareta de Heer, Stilleben med landskap [Nature morte avec paysage], non daté, aquarelle et gouache sur parchemin, 46,5 x 47,5 cm avec le cadre, Nationalmuseum, Stockholm

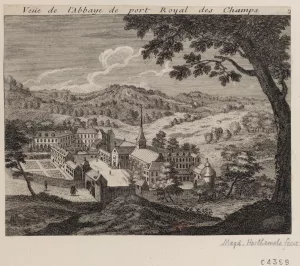

Louise-Magdeleine Horthemels, Veüe de l’abbaye de Port-Royal des Champs, entre 1710 et 1713, pour la gravure originale, gravure, burin, papier, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, Paris

Les paysages des artistes femmes s’inscrivent fréquemment dans une production qui n’a pas ce thème pour spécialité ; l’artiste est une paysagiste occasionnelle, ce qui la rend moins visible pour les historien·nes du paysage – à l’instar de Louise-Magdeleine Horthemels, épouse Cochin (1686-1767), et de sa série de gravures autour de l’abbaye de Port-Royal des Champs, qui comprend quelques vues sans doute inspirées de divers·es artistes. La même chose peut être dite d’Anna Maria de Koker (active au XVIIe siècle, décédée en 1698), qui sera plus célébrée pour ses poèmes que pour ses gravures de paysage. Souvent, la spécialisation des « peintresses » ou des graveuses de natures mortes ou de portraits laisse occasionnellement la place à une production de paysages, qui reste cependant ignorée car l’artiste n’est connue que pour un type d’œuvre. C’est le cas, par exemple, de la Néerlandaise Margaretha de Heer (vers 1603-entre 1659 et 1665), plus identifiée pour ses études d’insectes et de plantes. Ses paysages sont si étonnants qu’ils ont parfois été attribués à un paysagiste atypique, Hercules Seghers (vers 1590-vers 1638). Ils semblent hybrider nature morte et paysage, de telle sorte qu’il pourrait être intéressant de les soumettre à des analyses similaires à celle opérée par Estelle Zhong Mengual sur une œuvre de Martin Johnson Heade (1819-1904) : elle promeut une histoire environnementale de l’art, dans laquelle il faudrait « tresser une étude de la peinture de paysage occidentale à des pans de l’histoire naturelle5 ». Ainsi prendrait-on davantage de recul quant à la dialectique nature-culture sur laquelle repose la hiérarchie des genres, mais aussi quant à la minorisation des femmes associées à l’image de la nature – minorisation étudiée par Carolyn Merchant dans The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution en 1980. À l’inverse, il pourrait également être intéressant d’identifier les liens éventuels entre ces paysages et l’iconographie des livres d’emblèmes néerlandais de l’époque – par exemple ceux de Jacob Cats –, qui contribuent notamment à l’éducation des femmes6.

Simon Denis, Les Cascatelles de Tivoli, avec Élisabeth Vigée Le Brun dessinant, 1790, huile sur panneau, 48,3 × 62,1 cm, Collection Frits Lugt, Fondation Custodia, Paris

Jean-Baptiste-Marie Pierre, Une jeune femme peignant un paysage, dite « L’Artiste » ou Portrait présumé de MargueriteLecomte, vers 1770, sanguine, Collection particulière, © Christie’s Images / Bridgeman Images

En France, la hiérarchie des genres semble intériorisée par les artistes elles-mêmes. Au début du XIXe siècle, Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842) écrit ses Souvenirs et évoque fréquemment son amour des paysages et sa pratique intensive du dessin et de la peinture sur le motif, mais elle ne se considère pas comme une paysagiste. Elle emploie en revanche cette dénomination pour des hommes, tel son ami Hubert Robert (1733-1808), dont elle fait d’ailleurs le portrait en 1788. Elle raconte aussi une sortie pour dessiner sur le motif les cascatelles de Tivoli avec Simon Denis (1755-1813) et François-Guillaume Ménageot (1744-1816), excursion dont S. Denis a laissé un intéressant témoignage pictural. Les études produites ce jour-là ont sans doute eu un effet sur son travail, par exemple sur l’arrière-plan du Portrait de la comtesse Johann Nepomuk Josef de Longueval von Bucquoy, née comtesse Theresia von Paar (1793, Minneapolis, Minneapolis Art Institute). Malgré cela, É. Vigée Le Brun regrette de s’être limitée au genre du portrait – notamment en raison de besoins d’argent – et de ne pas avoir employé son « temps à faire quelques tableaux dont les sujets [l]’inspiraient7 ». Qui dit « sujets » dit probablement « peinture d’histoire » voire « scène de genre » ; mais le paysage semble relever de l’impensé.

É. Vigée Le Brun appartient à la première des trois générations d’artistes françaises identifiées par la sociologue Séverine Sofio dans ce qu’elle nomme la « parenthèse enchantée », période entre 1750 et 1850. C’est dans la deuxième génération, formée du début du XIXe siècle aux années 1820-1825, qu’émergent des femmes qui ne sont pas issues de dynasties d’artistes et qui se font un nom au Salon dans le domaine de la peinture de paysage, la pratiquant de manière exclusive, telle Catherine Edmée Simonis Empis, née Davésiès de Pontès (1796-1879). Il existe alors un atelier destiné aux femmes au sein duquel elles peuvent se former à la peinture de paysage hors du cercle familial : celui de Louis-Étienne Watelet (1780-1866), maître de C. Empis8. De la même génération, Louise-Joséphine Sarazin de Belmont (1790-1870) se forme auprès de Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819), zélateur du genre du paysage historique. Le dessin et la peinture de paysage étaient auparavant valorisés comme des arts d’agrément pratiqués par les femmes du XVIIIe siècle, dans le cadre des stratégies matrimoniales des classes aisées, ce qui a probablement nui à l’évaluation de leurs productions. Ainsi, la jeune femme dessinée par Jean-Baptiste Marie Pierre (1714-1789) vers 1770 est-elle une artiste ou une « amatrice » ? Avec la génération de C. Empis et L.-J. Sarazin de Belmont, l’art du paysage apparaît désormais socialement acceptable comme manière de gagner sa vie, d’autant qu’une clientèle existe. Cette évolution peut se lire dans la publication de nombreuses méthodes d’apprentissage du dessin – par exemple Le Dessin sans maître, méthode pour apprendre à dessiner de mémoire de Marie-Élisabeth Cavé, née Blavot (1810 ?-1882), publié en 1850 – et dans la multiplication des (auto)représentations de paysagistes femmes. Lorsqu’elles sont mariées, elles semblent même avoir le soutien de leur conjoint, comme le montre le cas de Laure Brice (XIXe siècle), dont l’époux plaide pour elle auprès du directeur des Musées en 1837, ou celui de Sophie Vincent-Calbris (1819-1859) qui aurait adopté le nom de sa compagne9.

Anne Brontë, Woman gazing at a sunrise over a seascape, 1839, crayon sur papier, Haworth, Brontë Parsonage Museum

Enfin, le paysage étant un instrument d’appropriation symbolique, notamment par l’art, mais aussi bien concrète, en particulier sous l’angle de la propriété foncière, l’histoire de l’accès des femmes à cette dernière doit être prise en compte pour apprécier les fluctuations de l’art féminin du paysage. Côté britannique, une source inespérée pour la compréhension de ces enjeux d’appropriation est le roman The Tenant of Wildfell Hall, publié sous le pseudonyme d’Acton Bell en 1848, en plein Printemps des peuples, par Anne Brontë, dont le frère Branwell et la sœur Charlotte avaient commencé des carrières de peintres. L’intrigue se déroule principalement dans les années 1820. L’héroïne, Helen Graham, portraitiste d’agrément, devient paysagiste professionnelle pour échapper, avec son fils, à l’emprise d’un époux violent. Elle finit par regagner sa liberté et la propriété d’un domaine10. Ce texte, qui fit scandale en son temps, emmène les lecteur·rices au cœur des tensions entre pittoresque et sublime, et entre romantisme et tendances réalistes, depuis un point de vue sensible aux inégalités de genre11. Il confirme, de manière subtile, tout ce qu’une histoire de l’art du paysage informée par les études de genre et volontaire sur le plan de la prise en compte des paysagistes femmes peut apporter à l’histoire de l’art du paysage en général.

Linda Nochlin, Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?, Londres, Thames & Hudson, 2021, p. 48.

2

Hugo Coulais, L’Éveil du paysage. Peindre la nature sous le règne de Louis XIV, thèse de doctorat sous la direction de Christine Gouzi, Paris, Sorbonne Université, 2022.

3

Theresa Kutasz Christensen, « Mary Linwood », AWARE, 2024, https://awarewomenartists.com/artiste/mary-linwood/.

4

Andrea Papas, Embroidering the Landscape. Art, Women and the Environment in British North America, 1740-1770, Londres, Lund Humphries, 2023.

5

Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir. Le point de vue du vivant, Arles, Actes Sud, 2021, p. 26.

6

Ceci en prenant les précautions préconisées par Svetlana Alpers dans l’appendice de L’Art de dépeindre. La peinture hollandaise du XVIIe siècle, intitulé « Sur l’interprétation emblématique de la peinture hollandaise », Paris, Gallimard, 1990, p. 379-386.

7

Élisabeth Vigée Le Brun, Souvenirs (1755-1842), Paris, Honoré Champion, 2015, p. 386-387 et 430.

8

Séverine Sofio, Artistes femmes. La parenthèse enchantée (XVIIIe-XIXe siècle), Paris, CNRS Éditions, 2016, p. 307-309.

9

Pour Laure Brice, voir S. Sofio, Artistes femmes…, op. cit., p. 293. Pour Sophie Vincent-Calbris, voir Camille Belvèze et Alice Fleury (dir.), Où sont les femmes ? Enquête sur les artistes femmes du musée, cat. exp. [Lille, Palais des Beaux-Arts, 20 octobre 2023-11 mars 2024], Lille, Invenit, 2023, p. 68.

10

Alexandra K. Wettlaufer, « Chapter 8. Brontë’s Portraits of Romantic Resistance : The Tenant of Wildfell Hall », dans Portraits of the Artist as a Young Woman. Painting and the Novel in France and Britain, 1800-1860, Columbus, Ohio State University Press, 2011, p. 241 : « Demonstrating woman’s ability to conceive and produce both artworks and children, Helen transcends the classically gendered structures of artistic production and reproduction. […] Brontë has put her in control of her son, her artwork, her now deceased husband’s property (which originally came from Helen’s family anyway), and her erotic life. »

11

À cet égard, voir le chapitre « Landscape and Politics » de l’ouvrage de Malcolm Andrews, Landscape and Western Art, Oxford, New York, Oxford University Press, 1999, p. 157 : Andrews pointe « the degree to which landscape is bound up with issues of property and territorial control, the masculine “command” of a view. Women were credited with an aptitude for sensitive miniaturist portraits of cottages, villages scenes, flowers, but were held to lack the intellectual virility to be able to organize a spacious, multifarious landscape ».

Marie Gord est chargée de recherches et de documentation au Louvre-Lens. Elle s’est intéressée à la peinture de paysage durant son cursus d’histoire de l’art, via des recherches sur le paysage symboliste en Lombardie. Co-curatrice de l’exposition Paysage. Fenêtre sur la nature (mars-juillet 2023, Louvre-Lens), elle a écrit pour le catalogue un essai intitulé « Peintresses et paysages : l’art de faire tapisserie » s’interrogeant sur l’absence des femmes dans l’histoire de la peinture de paysage.

Marie Gord, « Artistes femmes et paysage en Occident : chemins et barrières » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 4 juillet 2025, consulté le 11 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/women-artists-and-the-landscape-in-the-west-pathways-and-obstacles/.