Recherche

La vidéo est devenue l’outil de prédilection pour l’expérimentation artistique depuis qu’elle a mis à la portée de toutes les procédés d’enregistrement et de montage des images électroniques, qui étaient jusqu’alors le privilège des médias de masse. À partir des années 1970-1980, ses différents formats artisanaux et mobiles ont offert un important moyen d’explorer de nouveaux champs thématiques en transcendant les langages et en construisant des récits visuels. Médium-langage en soi, la vidéo s’est aussi hybridée avec d’autres formes d’expression, notamment la performance, et a généré un vaste éventail de propositions fondées sur l’installation. Pour beaucoup d’artistes, cependant, elle a permis, en premier lieu, de transmuer la réalité en un matériau brut, en soulevant des questions et des problèmes à partir de l’enregistrement de l’expérience vécue. Cette tendance, qui gravite autour de la pratique documentaire, la transcende et la resémantise, est associée à une grande part de la production d’artistes brésiliennes qui, à partir des années 1980, se sont embarquées dans une aventure : défier les discours visuels hégémoniques et questionner les aspects de la réalité sociopolitique. Cela a ouvert des voies pour édifier la mémoire et la contre-mémoire, ce qui a permis à un plus large panel de voix de contribuer à façonner le récit de la culture et de l’histoire du Brésil.

Portrait de Rita Moreira, © Photo : Pedro Napolitano Prata, Courtesy de Videobrasil Historical Archive

Rita Moreira, A dama do Pacaembu, 1980, vidéo, 34 min. 18 sec. Courtesy de Videobrasil Historical Archive

Un certain nombre de collections et d’espaces d’exposition au Brésil – y compris des centres d’archives et des festivals indépendants – nous permettent d’observer les actions de ces pionnières et les différentes formes prises par le mouvement qu’elles ont enclenché dans les quatre décennies suivantes. Cela se révèle particulièrement vrai lorsque l’on considère la vocation essentiellement politique de la production artistique dans le Sud géopolitique, une région symbolique qui est récemment devenue centrale dans les recherches curatoriales. Ces artistes se sont initialement attelées à confronter l’invisibilisation des subjectivités dissidentes avec le programme social. Il s’agit d’un problème persistant, mais plus particulièrement marqué lors de la longue période de la dictature (1964-1985), qui a fait du contrôle de l’information l’un de ses fondements. Rita Moreira (née en 1944) constitue l’un des premiers exemples importants dans cette voie. Elle a produit un corpus exemplaire d’œuvres qui recherchent des perspectives et des thèmes passés sous silence, dans une perspective féministe. Depuis ses années de formation à la New School for Social Research, à New York, elle s’est approprié le format standardisé des informations télévisées pour parler de ce que ces dernières évitaient : les enjeux politiques de l’apparence, les standards de beauté, la persécution des personnes homosexuelles et le racisme structurel. Par sa prise de position pionnière, elle a posé les fondations pour des générations d’artistes politiquement engagées et a inspiré la critique féministe après elle, au sein et au-delà de l’art vidéo.

Avec une subtile ironie, son œuvre A Dama do Pacaembu [La dame de Pacaembu, 1981] aborde le thème de l’inégalité au Brésil, à travers le discours d’une femme qui vit dans les rues du quartier huppé de Pacaembu tout en croyant être un membre de la « noblesse » décadente qui l’entoure. R. Moreira a poursuivi son activisme vidéo en soutenant des causes progressistes et en s’opposant aux abus de pouvoir. L’une de ses œuvres les plus récentes, Caminhada lésbica por Marielle [Marche lesbienne pour Marielle, 2018], montre une manifestation de militantes féministes et LGBTQIA+ dénonçant l’assassinat, la même année, de Marielle Franco, conseillère municipale de Rio de Janeiro. Dans ce pays marqué par une violence accrue et par un nombre record de féminicides, ce n’est qu’en 2024 que deux officiers de police ont été inculpés pour son meurtre.

Portrait de Lucila Meirelles, © Photo : Pedro Napolitano Prata, Courtesy de Videobrasil Historical Archive

Lucila Meirelles, Crianças autistas, 1989, vidéo, 11 min. Courtesy de Videobrasil Historical Archive

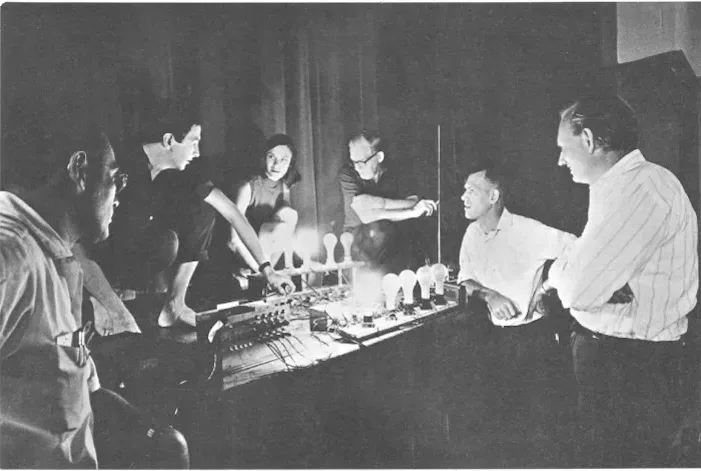

Dans les années 1980 et 1990, Lucila Meirelles (née en 1953) s’est aventurée dans une voie semblable, avec des œuvres de nature métalinguistique et expérimentale, souvent guidées par la recherche de points de vue extérieurs aux paramètres établis de la normalité. Pionnière de l’art vidéo au Brésil, aux côtés d’autres artistes tels que José Roberto Aguilar, L. Meirelles explore cette idée dans des documentaires expérimentaux, comme Crianças autistas [Les enfants autistes, 1989] et Cego Oliveira no sertão do seu olhar [Oliveira aveugle dans l’arrière-pays de son regard, 1998], des investigations poétiques offrant une plongée dans la subjectivité de la psyché et de la vision de personnes handicapées.

Portrait de Sandra Kogut, © Photo : Videobrasil Historical Archive

Sandra Kogut, Videocabines são caixas pretas, 1990, vidéo, 9 min. 36 sec. Courtesy de Videobrasil Historical Archive

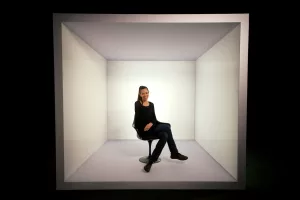

Au cours des années 1990, dans une atmosphère de reconstruction démocratique et de mondialisation, Sandra Kogut (née en 1965) a émergé sur la scène artistique avec une œuvre centrée sur l’exploration du langage visuel électronique même, oscillant entre installation vidéo, vidéo, télévision et cinéma. Son projet Videocabines [Vidéocabines, 1990] est l’un des premiers exemples notables de la manière dont les images numériques ont commencé à façonner un scénario de plus en plus marqué par l’exposition publique et la notoriété. Dans ce projet, l’artiste met en place des cabines vidéo dans des villes à travers le monde et invite des passantes et passants anonymes à enregistrer leurs pensées. S. Kogut a continué à travailler de manière très active dans le cinéma. En 2023, elle a réalisé No céu da pátria nesse instante [Dans le ciel de la patrie à cet instant], un documentaire sur les élections qui ont interrompu (pour le moment) la montée de l’extrême droite dans le pays et sur les attaques à l’encontre des institutions symboliques de la démocratie brésilienne qui ont eu lieu le 8 janvier 2023. Sa trajectoire, passant par de multiples médiums, révèle les possibilités propres à l’image mouvante de sans cesse se réinventer comme un terrain d’engagement civique et de réflexion publique.

Portrait de Rosângela Rennó, © Photo : Renata D’Almeida, Courtesy de Videobrasil Historical Archive

Rosângela Rennó, Vera Cruz, 2000, vidéo, 44 min. Courtesy de Videobrasil Historical Archive

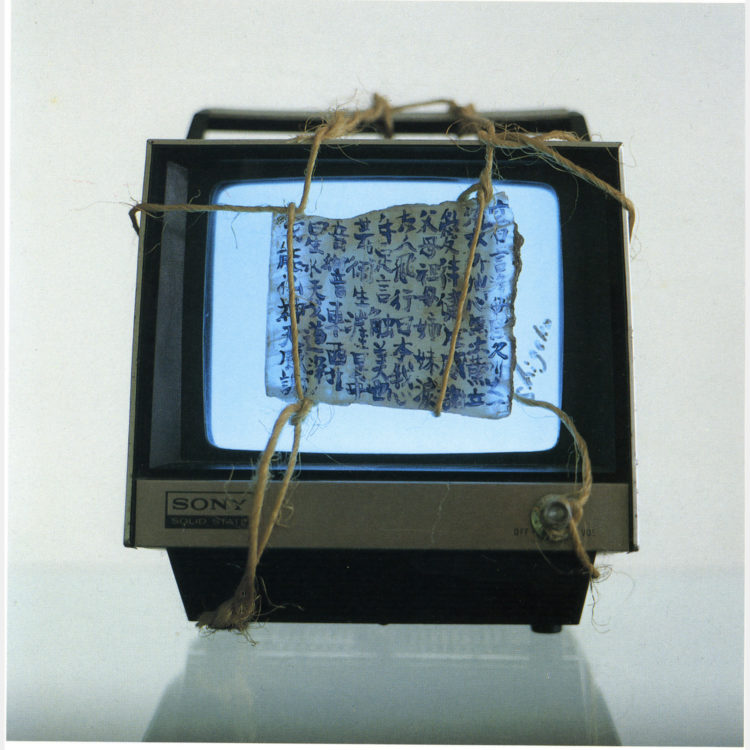

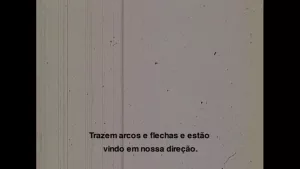

La multiplication exponentielle des récits visuels permise par un accès accru aux moyens numériques de production a trouvé un écho, à partir des années 2000, dans des œuvres interrogeant la nature de l’image, sa valeur symbolique et son processus de dépersonnalisation. Ces questions sont explorées en profondeur dans l’œuvre fécond de Rosângela Rennó (née en 1962). Ses séries photographiques, objets, vidéos et installations ont souvent pour point de départ son appropriation d’images anonymes, trouvées sur des brocantes, dans des albums de famille, des journaux et des archives. Dans Vera Cruz (2000), l’artiste réinterprète la lettre envoyée au roi du Portugal par le colonisateur Pero Vaz de Caminha à son arrivée au Brésil. Autour de ce texte et de l’image distordue d’un film voilé, l’artiste construit un « documentaire impossible », où elle fait contraster la version neutre et sans nuances de la lettre, telle qu’elle a été perpétuée dans les manuels scolaires, avec une autre, contenant des lacunes sonores et visuelles à compléter par le spectateur ou la spectatrice. Comme nombre de ses œuvres, cette vidéo signifie, selon les mots du curateur Paulo Herkenhoff, « la dissolution des grands récits et d’une perspective unique sur l’histoire1 », tout en déclarant comme nécessaire l’éducation politique du regard à l’époque contemporaine. La manipulation des archives opérée par l’artiste est une stratégie de mise au jour comme de perturbation, qui redonne sens aux aspects omis ou tus par l’histoire officielle.

Portrait de Rivane Neuenschwander, © Photo : Raul Zito, Couresty de Videobrasil Historical Archive

Rivane Neuenschwander et Cao Guimarães, Word – World, 2001, vidéo, 8 min. Courtesy de Videobrasil Historical Archive

Rivane Neuenschwander et Cao Guimarães, Sopro, 2000, vidéo, 5 nin. 45 sec. Courtesy de Videobrasil Historical Archive

Rivane Neuenschwander (née en 1967), qui a commencé à travailler à la même époque, utilise une myriade de moyens, de ressources, de processus et de connexions à différents champs du savoir pour aborder dans toute leur complexité des problèmes universels – la peur, l’histoire, la temporalité, les interactions politiques et sociales, la nature interagissante des systèmes vivants. Englobant le dessin, la peinture, la tapisserie, la création d’objets, l’installation et des propositions collectives, sa production compte une série de poèmes vidéo créés en collaboration avec l’artiste Cao Guimarães2, dont Sopro [Souffle, 2000], où l’on voit flotter une bulle de savon sur le point d’éclater, et Word – World [Mot – monde, 2001], une confrontation improbable entre des fourmis et l’écrit. Ces pièces produisent des images délicates et précises par leur aspect éphémère et indicible. Elles illustrent, selon l’artiste, l’usage fécond de la vidéo – souvent présentée dans des expositions régionales comme internationales – par une génération formée grâce au cinéma à l’« exercice de la pensée philosophique ». Ces dernières années, R. Neuenschwander a mené le projet de performance militante Reviravolta de Gaia [Le retournement de Gaia], dans lequel les participants, habillés comme des mammifères, des insectes, des poissons, des plantes et d’autres entités naturelles, prenaient part à de grandes manifestations politiques pour dénoncer et combattre les restrictions légales de la limitation des terres autochtones, garanties par la Constitution brésilienne de 1988.

Portrait de Cinthia Marcelle, © Photo : Pedro Napolitano Prata, Courtesy de Videobrasil Historical Archive

L’idée d’interventions et d’actions soigneusement orchestrées, capables de générer des images artificielles pour aborder des sujets majeurs, prend une force particulière dans l’œuvre de Cinthia Marcelle (née en 1974). Ses prises de position artistiques, ouvertement non verbales et faisant appel à la performance, à la vidéo, à l’action, à la photographie, à la sculpture et à l’installation, questionnent les structures sociales, les schémas comportementaux et les relations de pouvoir. Selon le curateur Jochen Volz, elles professent « une pensée transformée en expérience ; une expérience qui, en fin de compte, traduit en image le point de vue franc selon lequel l’art se résume à l’acte de questionner les choses3 ». Dans la trilogie de performances vidéo que constituent Cruzada [Croisade, 2010], Fonte [Source, 2007] et Volver [Retour, 2009], un camion de pompiers, une pelleteuse et un groupe disparate de musiciens évoluent dans des mouvements a priorihiératiques sur la terre rouge de l’État où vit l’artiste, Minas Gerais, dont le destin environnemental et économique est lié à l’industrie de l’extraction du minerai de fer. À travers ces gestes orchestrés, C. Marcelle questionne les systèmes de visibilité et l’esthétique du pouvoir, défiant la conception du rôle du spectateur comme observateur passif.

Portrait de Virginia de Medeiros, © Photo : Renata D’Almeida, Courtesy de Videobrasil Historical Archive

Virginia de Medeiros, Cais do Corpo, 2015, vidéo, 7 min. 2 sec. Courtesy de Videobrasil Historical Archive

Virginia de Medeiros, Sergio e Simone, 2010, vidéo, 9 min. 21 sec. Courtesy de Videobrasil Historical Archive

Traitant des féminismes, des rôles genrés, du patriarcat, de la normativité sexuelle et des modes de vie centrés sur l’affirmation de la différence, Virginia de Medeiros (née en 1973), à son tour, subvertit les stratégies documentaires pour dépasser le simple témoignage. Elle aborde différentes manières de lire et de représenter la réalité et l’altérité. L’œuvre Cais do Corpo [Quai du corps, 2015], créée lors de la « revitalisation » de la zone portuaire de Rio de Janeiro pour les Jeux olympiques de 2016, considère la performativité du corps des travailleuses du sexe comme une pratique sociale et politique pour nous confronter à une idée de la modernisation urbaine qui ignore l’humanité. Dans Sérgio e Simone [Sérgio et Simone, 2009], vidéo récompensée au XVIIIe Videobrasil Contemporary Art Festival, l’artiste enregistre la transition, après une overdose de crack, de Simone, une femme transgenre habitant l’un des quartiers les plus insalubres de Salvador, en Sérgio, un homme cisgenre se pensant envoyé de Dieu pour sauver l’humanité.

Portrait de Clara Ianni, © Photo : Videobrasil Historical Archive

Clara Ianni, Forma Livre, 2013, installation vidéo, 7 min. 14 sec. Courtesy de Videobrasil Historical Archive

Clara Ianni, Do figurativismo ao abstracionismo, 2017, vidéo, 6 min. 15 sec. Courtesy de Videobrasil Historical Archive

La perception du temps, de l’histoire et de l’espace dans le contexte du capitalisme mondialisé et des études décoloniales, un autre thème majeur de la production artistique des années 2010, trouve enfin une représentante notable avec Clara Ianni (née en 1987). Évoluant entre la vidéo, l’installation, les objets et les œuvres in situ, l’artiste crée des appareils qui questionnent les discours historiques hégémoniques, examinent les relations entre l’art, l’idéologie et l’histoire, et proposent des modes alternatifs d’imagination politique. Ses œuvres présentées aux biennales Videobrasil illustrent ce projet. Puisant dans ses recherches au sein des archives de la fondation de la Biennale de São Paulo, Do figurativismo ao abstracionismo [De la figuration à l’abstraction, 2017] considère les dynamiques à l’œuvre entre l’institutionnalisation de l’art moderne brésilien et le passé colonial du pays. En retour, Forma livre [Forme libre, 2013] évoque le massacre de travailleurs perpétré lors d’une révolte contre les conditions de travail inhumaines imposées pour la construction de Brasilia en 1959. L’œuvre relie ainsi le discours de la modernité architecturale du Brésil à la persistance de relations politiques et sociales archaïques.

Toutes ces artistes et leurs travaux offrent un aperçu convaincant du pouvoir singulier de la vidéo dans les contextes brésiliens – en particulier comme médium de pratiques dissidentes, expérimentales et politiquement engagées menées par des femmes.

Paulo Herkenhoff, « Imemorial, de Rosângela Renno », dans Moacir dos Anjos (dir.), Invenção de mundos: coleção Marcantonio Vilaça, Recife, Instituto Cultural Banco Real, 2006, p. 174-175. Nous traduisons.

2

https://site.videobrasil.org.br/acervo/artistas/obras/39686

3

Jochen Volz, Writings for Cinthia Marcelle, São Paulo, Galpão Videobrasil, 2016, p. 9.

Solange Olivera Farkas est la fondatrice et directrice artistique d’Associação Cultural Videobrasil, une institution chargée de maintenir une importante collection de la production d’art vidéo des pays du Sud, et d’organiser des événements d’art contemporain grâce à des partenariats internationaux. Elle assume les fonctions de directrice artistique de la Bienial Sesc_Videobrasil depuis 1983 et est membre du conseil d’administration de l’International Biennial Association. En 2017, elle s’est vu remettre le Prix Montblanc du mécénat artistique, après avoir été récompensée en 2004 par le Prix Sergio Motta. Au cours des quarante dernières années, elle a été commissaire d’expositions, de festivals et de biennales dans de très nombreux pays, notamment en Indonésie, au Portugal, en Russie, en Corée du Sud et aux Émirats arabes unis, et a fait partie du jury de comités d’attribution de récompenses pour divers événements artistiques et institutions culturelles à travers le monde.

Solange Oliveira Farkas, « Des pionnières à nos jours : la puissance politique de l’art vidéo brésilien » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 22 août 2025, consulté le 9 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/des-pionnieres-a-nos-jours-la-puissance-politique-de-lart-video-bresilien/.