Marianna Candidi (Dionigi)

De Caprio, Vincenzo (dir.), Marianna Candidi Dionigi paesaggista e viaggiatrice, actes de colloque (Rome, 2011), Rome, Viella, 2014

→Baldassarre, Daniele, Le mura del mito: viaggio in alcune città del Lazio che si dicono fondate da Saturno. Omaggio a Marianna Candidi Dionigi nel 250o anniversario della nascita, Alatri, Tofani, 2006

→Rinaldi Tufi, Sergio, « Candidi, Marianna », dans Dizionario biografico degli Italiani, vol. XVII, Rome, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1974, p. 777-779

Roma pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo, Museo di Roma, Rome, 24 octobre 2024 – 4 mai 2025

Peintre de paysage et archéologue italienne.

Marianna Candidi Dionigi, longtemps restée dans l’ombre de ses contemporains masculins, est aujourd’hui reconnue comme l’une des intellectuelles les plus polyvalentes de son temps. Fille de Giuseppe Candidi, physicien, et de Maddalena Scilla, descendante du peintre sicilien Agostino Scilla, M. Candida est active entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle comme peintre, musicienne, linguiste et archéologue. Son salon romain, situé au Palazzo Verospi Vitelleschi, devient le lieu où se rassemblent certaines des personnalités culturelles les plus éminentes de l’époque.

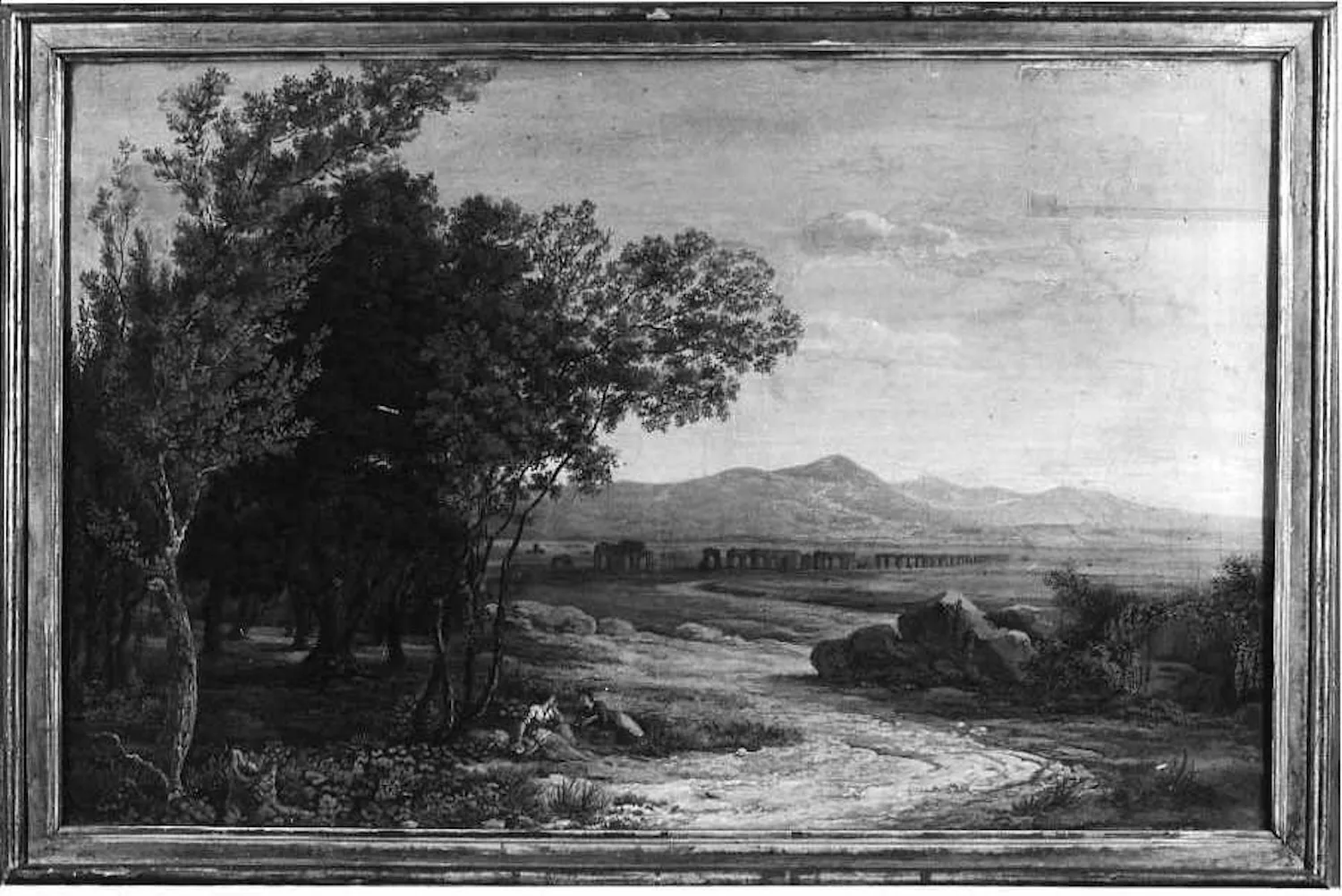

M. Candidi est invitée par la cour de France à devenir gouvernante pour une princesse royale – un honneur extraordinaire –, mais elle décline cette offre, préférant rester à Rome avec son mari, Domenico Dionigi, un noble de Ferrare, ainsi qu’avec leurs enfants. Elle suit une formation artistique auprès de Carlo Labruzzi, et son œuvre est constitué principalement de peintures de paysage, un genre qui connaît à cette époque d’importants développements théoriques et esthétiques.

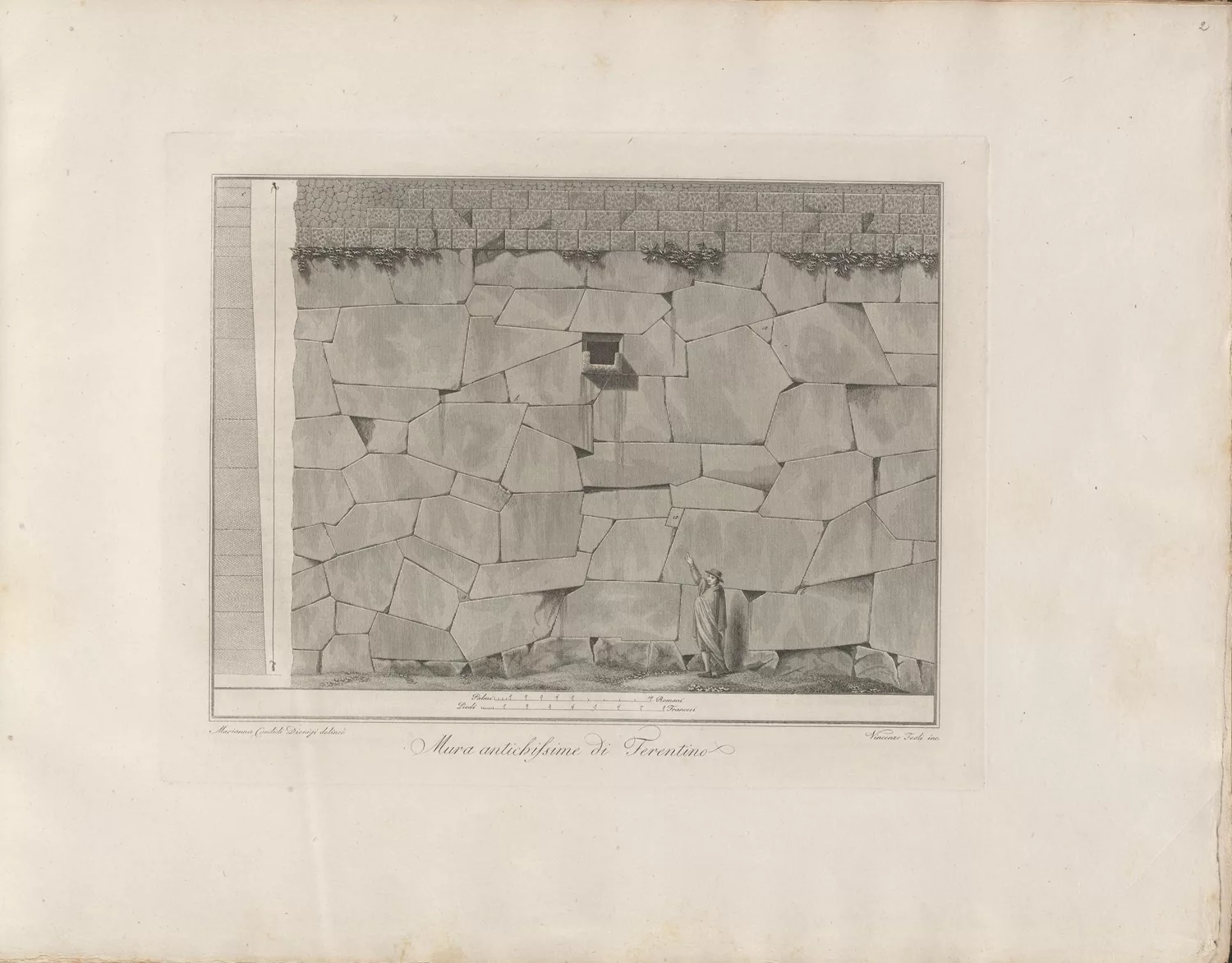

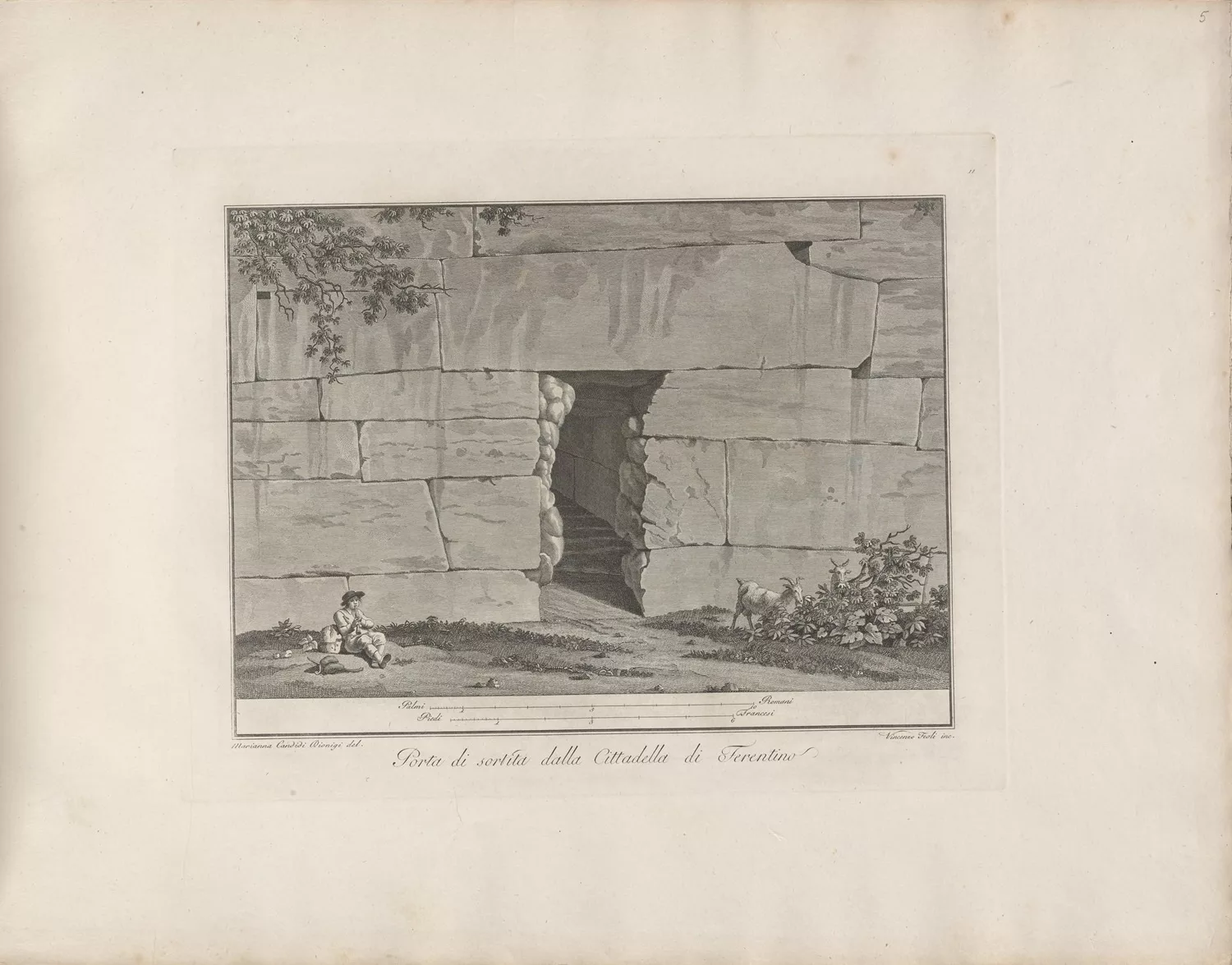

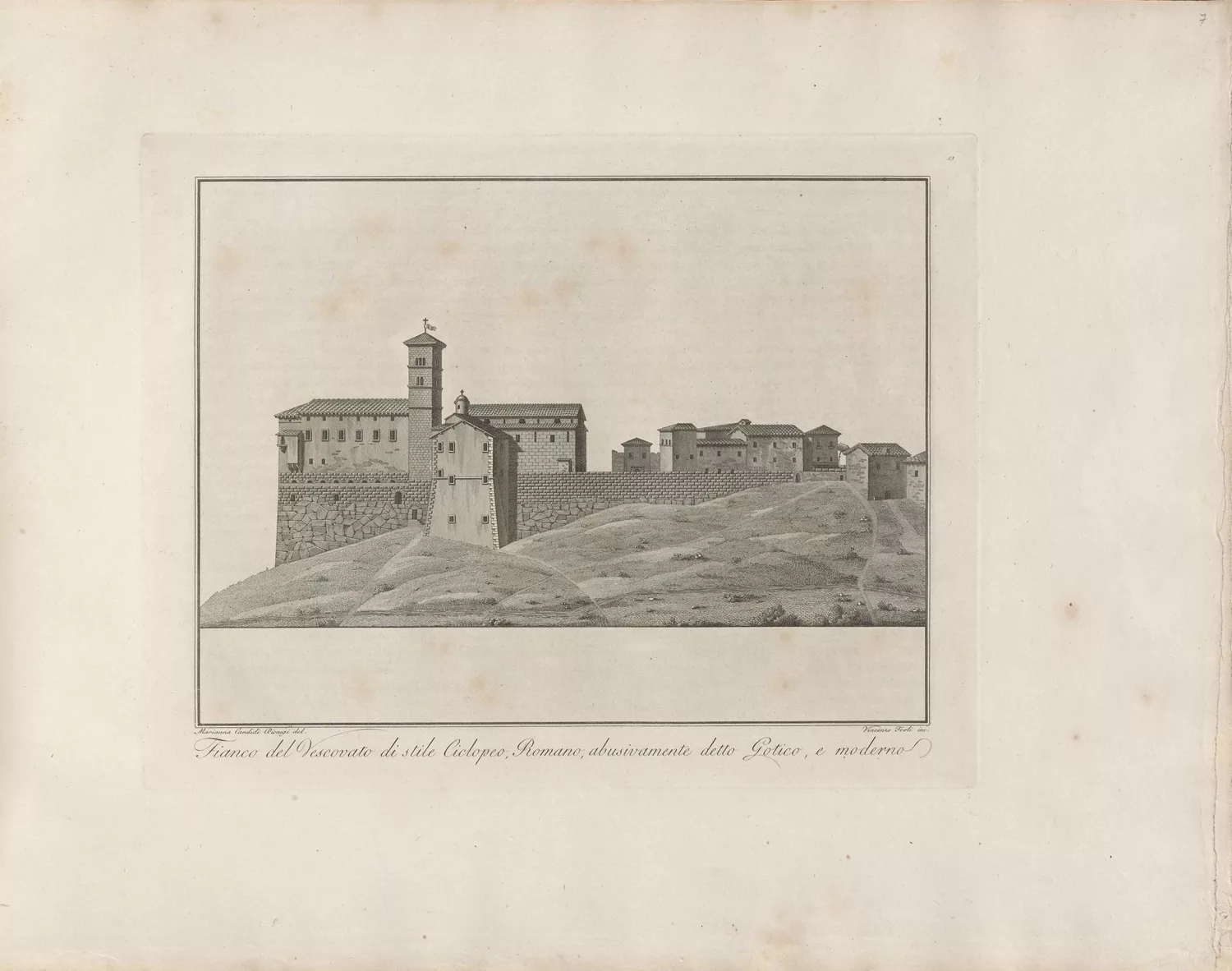

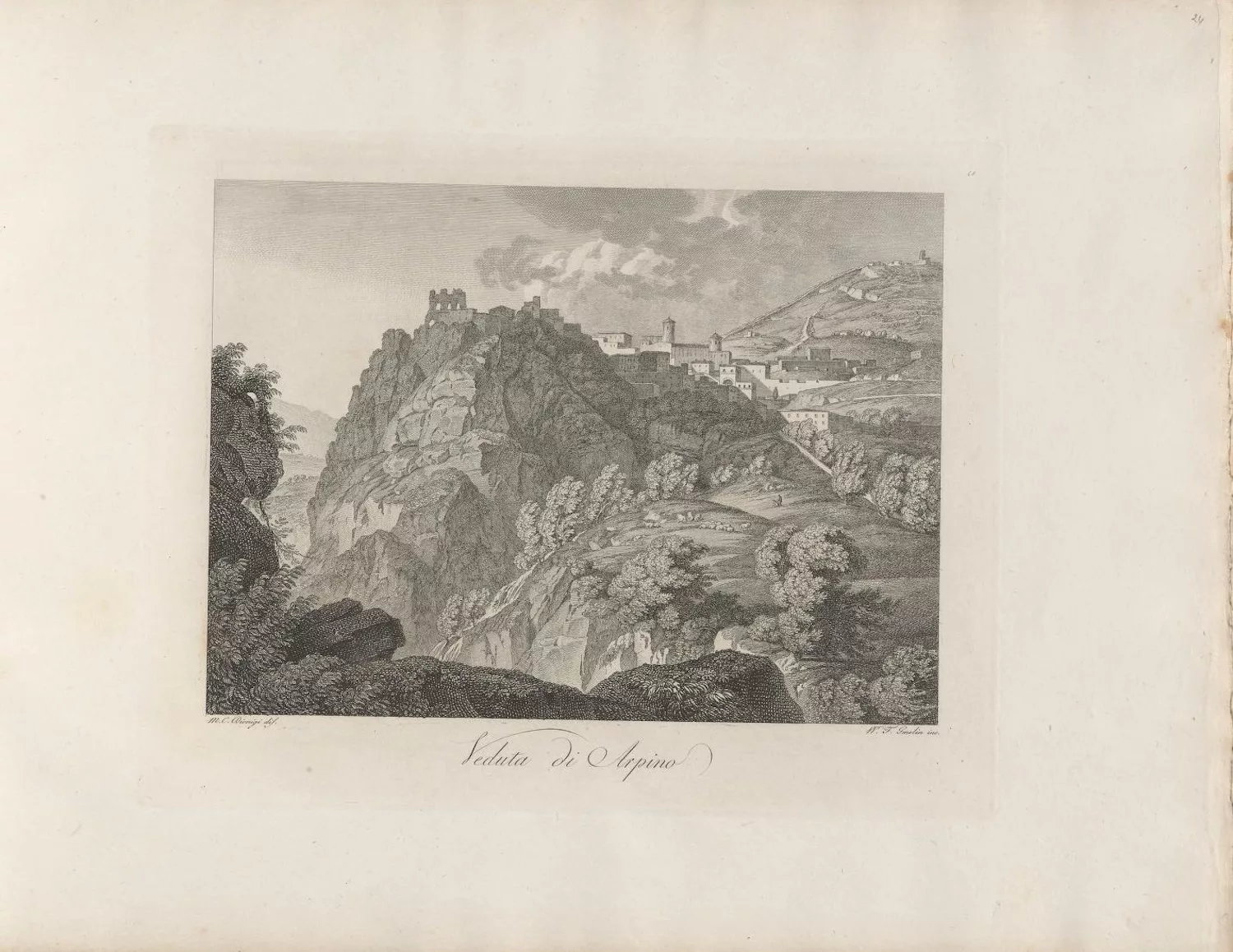

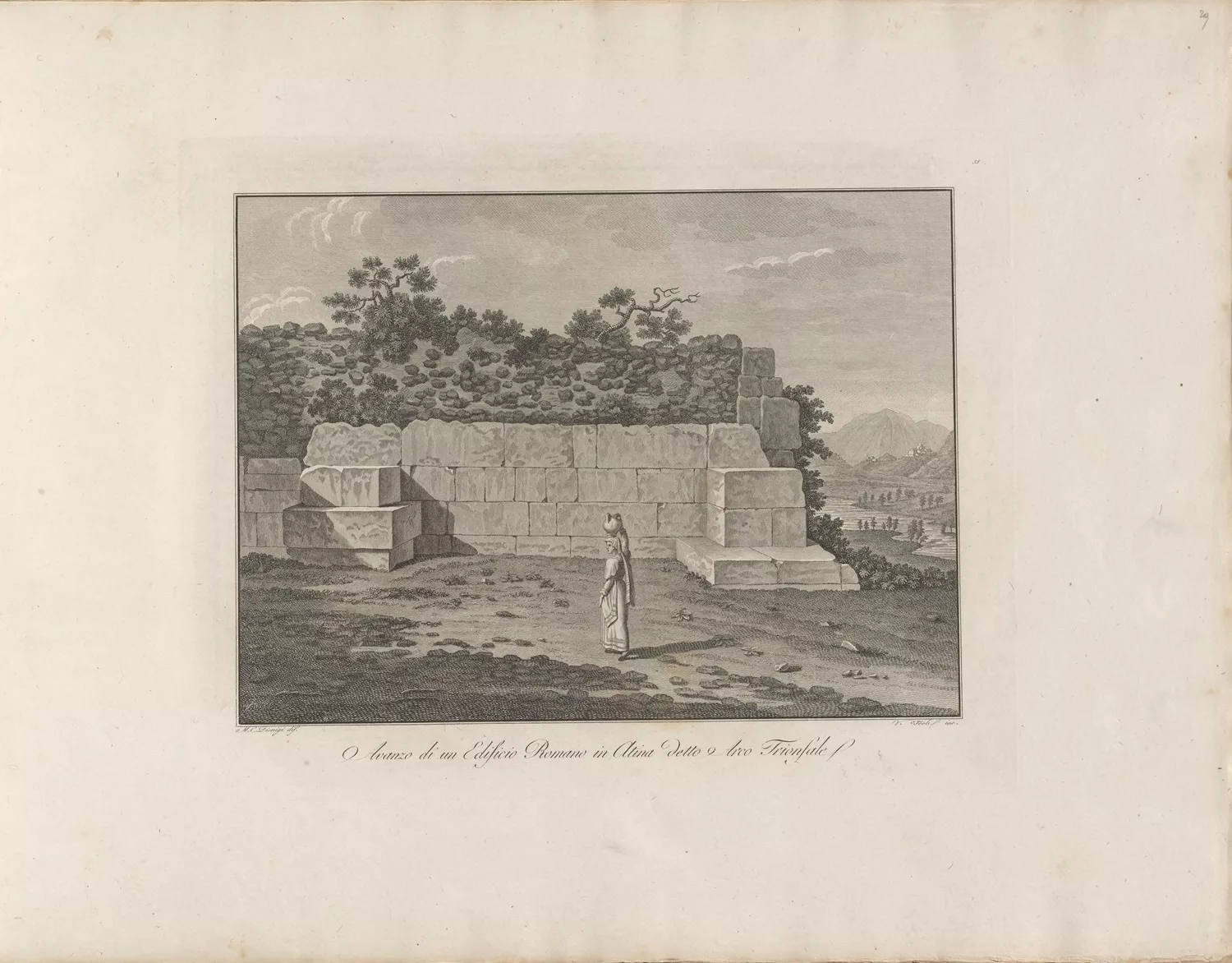

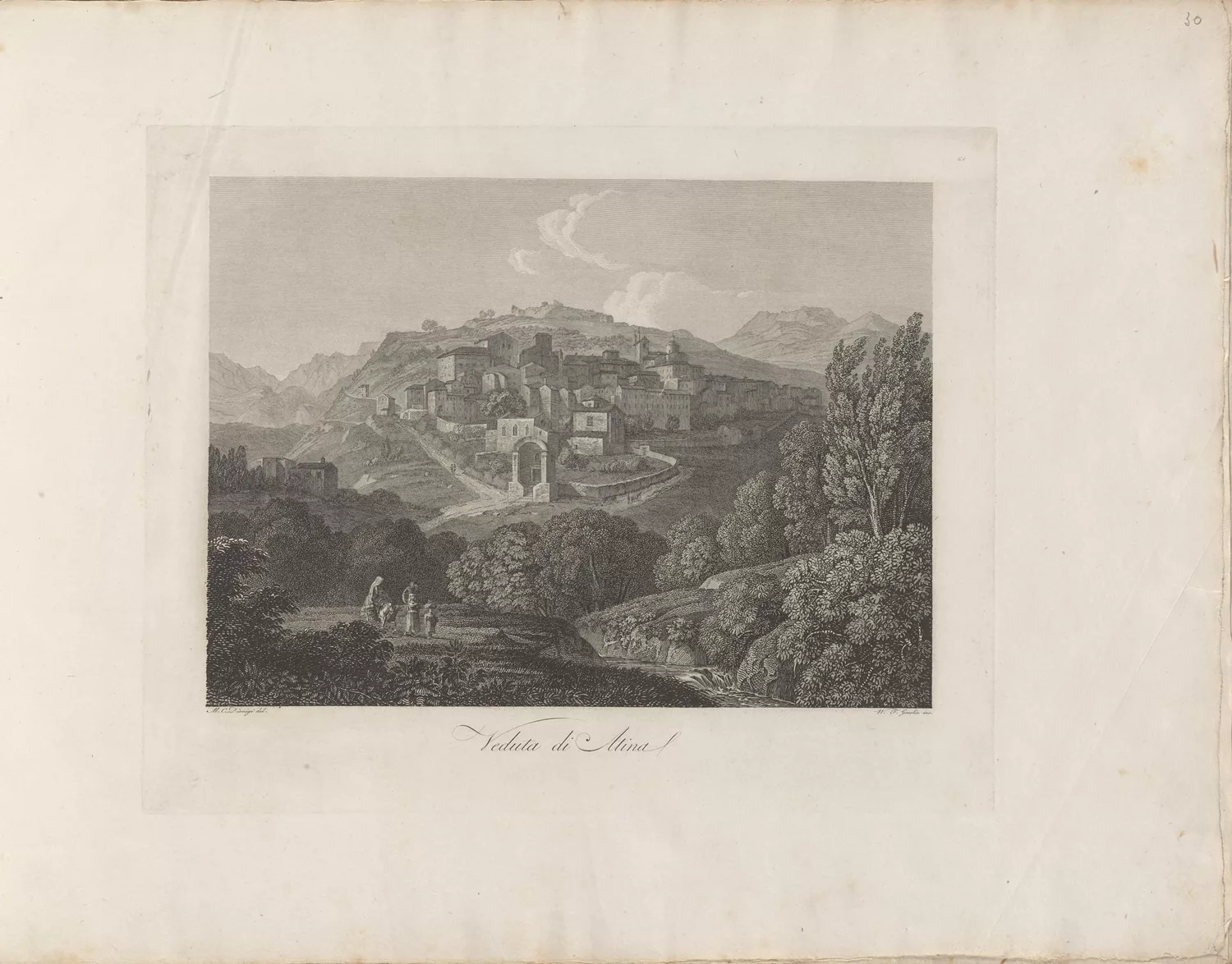

En 1816, M. Candidi contribue à la codification du paysage avec son traité Precetti elementari sulla pittura de’ paesi [Préceptes fondamentaux sur la peinture de paysage], publié par l’imprimeur romain De Romanis. Toutefois, c’est un ouvrage antérieur, Viaggi in alcune città del Lazio che diconsi fondate dal re Saturno [Voyages dans quelques villes du Latium dites fondées par le roi Saturne] (1809), qui lui assure une renommée durable. Ce recueil d’estampes novateur documente l’architecture mégalithique d’anciennes villes de la région du Latium – un sujet qui la place à l’avant-garde de l’intérêt émergeant pour l’archéologie. En 1823, elle est l’une des seize femmes admises à la Congregazione del Pantheon en reconnaissance de leur talent et de leur foi.

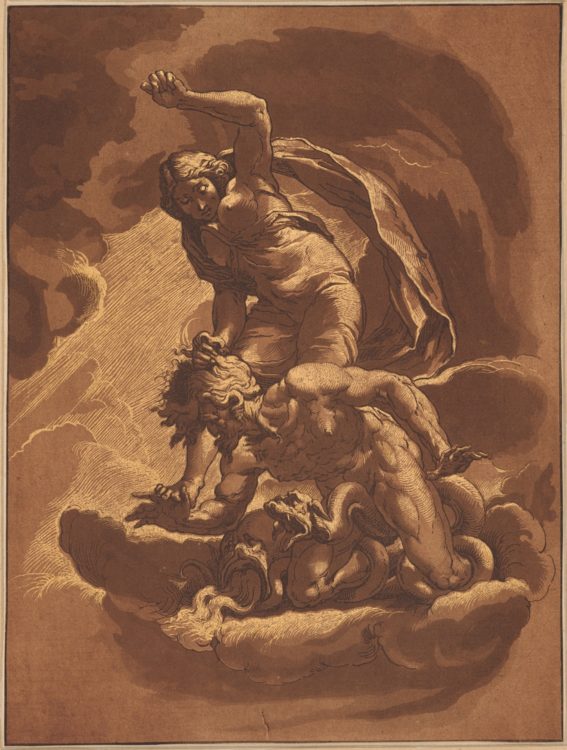

Considérée comme la première femme archéologue, M. Candidi intègre plusieurs académies italiennes et internationales, dont l’une à Charleston, en Caroline du Sud. Elle meurt septuagénaire et l’antiquaire Luigi Cardinali écrit sa nécrologie, publiée en 1826 dans les Memorie romane di antichità e di belle arti [Mémoires romaines sur l’Antiquité et les beaux-arts], édités par lui. Ce texte comprend une liste de ses tableaux portant le titre évocateur « Miei Lavori di Paesaggio » [Mes œuvres de paysage] – cette liste suggère que nombre de ses œuvres, bien que sises dans des décors naturels, présentent des éléments mythologiques ou historiques. Parmi ces compositions, on compte Horace sur les monts Lucrétiliens, Moïse enfant sur le Nil et Mars et Rhéa Silvia au bord du Tibre, qui reflètent toutes le goût romain pour les paysages « historiés ». Le devenir de ces œuvres reste inconnu et l’on dispose de peu d’informations sur leurs origines ou sur leur période de création.

L’héritage intellectuel et artistique de M. Candidi est porté par ses filles, en particulier Carolina, déjà mariée à Pietro Stampa en 1796, et Enrichetta (1784-1868), qui est aussi peintre et membre de l’académie d’Arcadie. Enrichetta entretient une correspondance avec Giacomo Leopardi, ce qui souligne d’autant plus la présence durable de la famille Candidi dans les cercles artistiques et littéraires de Rome.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « Rééclairer le siècle des Lumières : Artistes femmes du XVIIIème siècle »

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025