Antonia Eiriz

Antonia Eiriz: Ensamblajes, Museo Nacional de Bellas Artes, La Havane, 1964

→Antonia Eiriz: Tributo a una legenda, Museum of Art, Fort Lauderdale, 1995

Peintre cubaine.

Formée à l’académie des beaux-arts de San Alejandro à La Havane, Antonia Eiriz obtient son diplôme en 1957. Réfractaire à l’académisme de l’institution, elle adhère, en 1954, au Grupo de los once (« groupe des onze »), dont les membres rejettent la « cubanité » et le style pittoresque des premiers modernistes au profit d’un langage abstrait aux accents expressionnistes. En 1959, le milieu artistique cubain salue avec espoir le triomphe de la révolution commandée par Fidel Castro, ouvrant une courte période de libre et fébrile activité culturelle. La peintre développe donc l’essentiel de son œuvre pendant les années 1960 : elle abandonne alors l’abstraction et en garde l’approche expressionniste. Figure centrale de la Nouvelle Figuration cubaine, elle est invitée à ce titre à la Biennale de São Paulo de 1961. Les personnages monstrueux qui peuplent ses grandes toiles et ses dessins – notamment pour la revue critique Lunes – transmettent une vision tragique de l’humanité, qui reflète sa déception progressive vis-à-vis du nouveau régime. Son œuvre la plus connue est une Annonciation (1963), dont l’apparition, qui fait reculer de terreur la femme enceinte assise devant sa machine à coudre, n’est autre que l’ange de la mort.

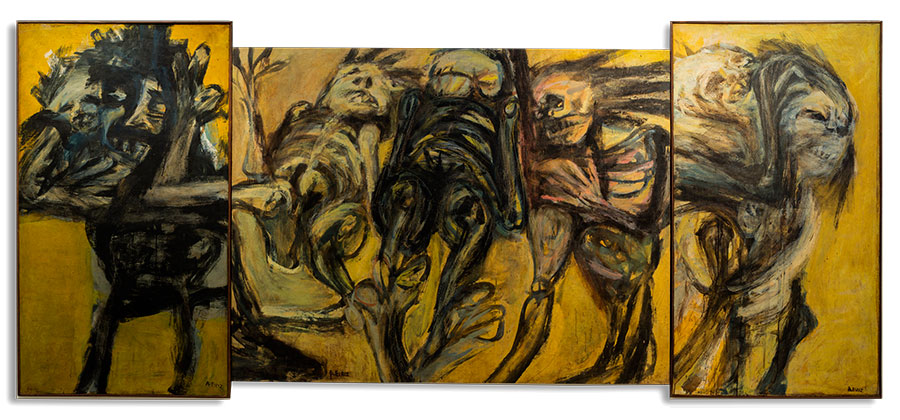

Quand Cuba rejoint l’orbite soviétique à la fin des années 1960, les artistes sont soumis à la propagande du réalisme soviétique. En protestation, A. Eiriz cesse brusquement de peindre en 1968 mais poursuit cependant son activité pédagogique en tant que professeure dans plusieurs institutions officielles, ce qui aura un énorme impact sur les générations artistiques suivantes. La dégradation des conditions de vie dans son pays après la chute de l’URSS la plonge dans une profonde dépression. Grâce à une ordonnance médicale, elle obtient, avec son mari, l’autorisation de quitter le pays en 1993. À peine arrivée aux États-Unis, à Miami, elle recommence à peindre : 25 toiles de grand format, une pour chaque année de silence, peintes entre 1993 et 1995, année de sa mort, prolongent sa vision tragique. Vereda tropical [« Chemin tropical », 1995] dénonce ainsi violemment le dogmatisme réactionnaire des exilés de Miami ; le titre reprend celui d’une chanson populaire faisant partie intégrante de l’imaginaire nostalgique qui sous-tend leur militantisme. Mais si ce chant évoque une promenade idyllique dans un chemin luxuriant, le tableau présente, quant à lui, un chemin menant vers un horizon où la lumière d’un soleil mourant dévoile un champ semé de têtes coupées.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013