Hannelore Baron

Anne Koval, “All the words that have been written”, in Halley K. Harrisburg et Francesca B. Leszynski (dir.), Hannelore Baron, New York, Michael Rosenfeld Gallery LLC, 2024

→Fredric Koeppel, “Hannelore Baron: Fragments Shored Against Ruins”, in Hannelore Baron: Fragments Shored Against Ruins, The collection of Mary Mhoon and James Perry Walker, Memphis, Art Museum of the University of Memphis, 2002

→Ingrid Schaffner, Hannelore Baron: Works from 1969 to 1987, Washington D.C., Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service, 2001

Hannelore Baron, Michael Rosenfeld Gallery, New York, 27 January–23 March 2024

→Hannelore Baron, Works from 1969 to 1987, Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service; travelled to Richmond, Virginia; Stanford, California; St.Paul, Minnesota; Purchase, New York; Miami Beach, Florida; Orlando, Florida; Washington, D.C.; Long Beach, California; 2002−2004

→Hannelore Baron, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 19 May−9 July 1989

German-American collage artist.

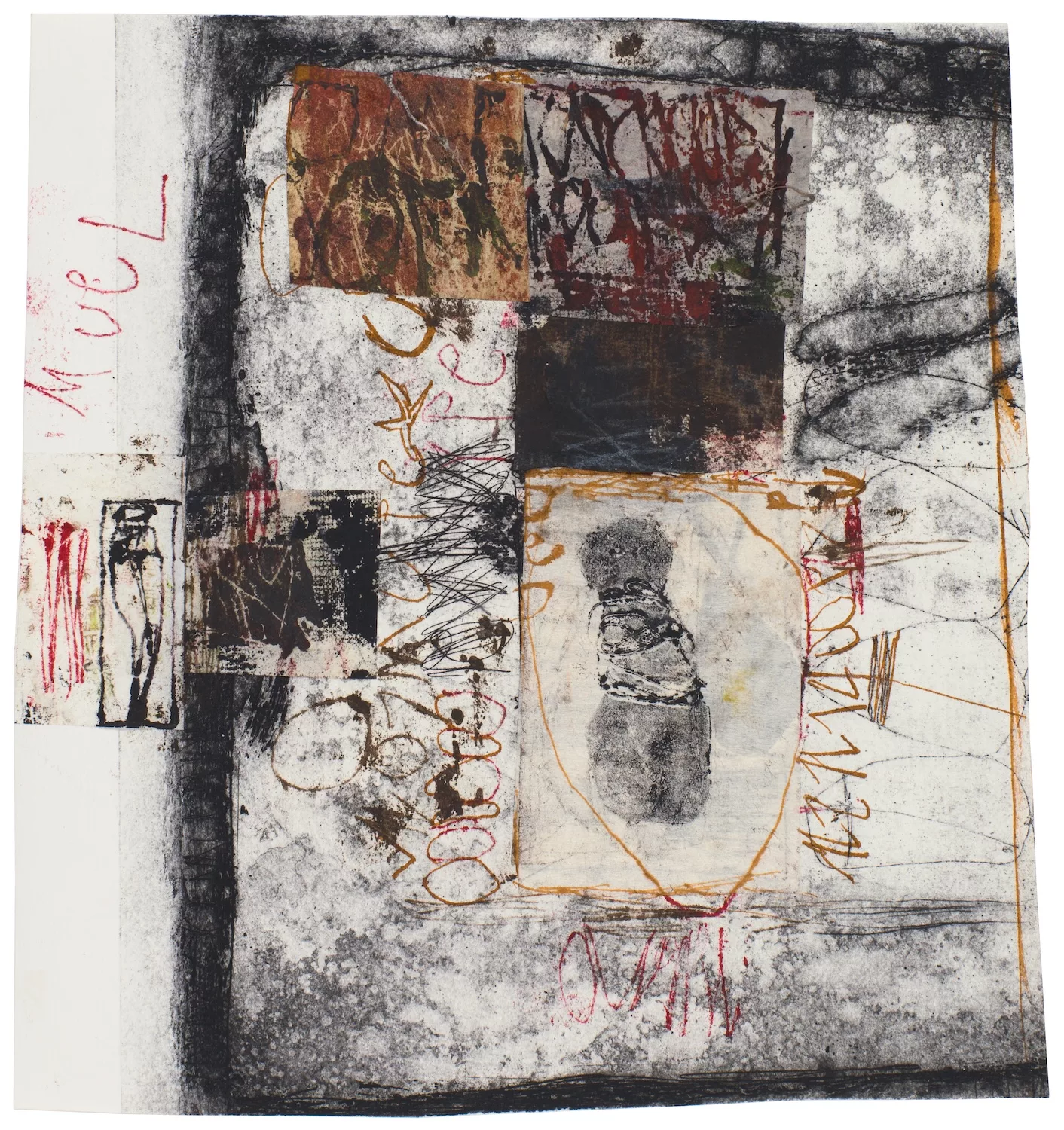

For thirty years Hannelore Baron created collages and box assemblages that express the anxieties and fears of the post-World War II era. Intimate in scale, her work explores the potential of found material, stains, smudges and scratches to convey emotions, memories and the fragility of the human condition.

Born Hannelore Alexander, H. Baron was the daughter of a Jewish textile merchant. Growing up in Germany in the 1930s, she witnessed the atrocities of the Nazi regime. On Kristallnacht, her home was ransacked and her father beaten and arrested – an event that had a lasting influence on her mental health and on her art. Throughout her life, H. Baron suffered from severe claustrophobia and depression, a condition for which she received reparation payment from the German government from 1962 until her death.

Having escaped from Germany, H. Baron and her family immigrated to the United States in 1941 and settled in the Bronx, New York. H. Baron enrolled in the Straubenmuller Textile High School in Manhattan, where she studied fashion illustration. In 1950, she married Herman Baron, a bookseller, with whom she had two children. While busy with child-rearing, H. Baron pursued her interest in painting at night, working in a makeshift studio in her living room. Because of her psychological problems she rarely left home. Instead, she immersed herself in books, studying East Asian philosophy and culture and deepening her knowledge of art from Egyptian antiquity to contemporary movements. In the late 1950s, an exhibition of the American painter John Heliker (1909−2000) sparked her interest in combining painting with collage. J. Heliker’s spare, notational style and muted palette influenced her first experiments with torn paper and casein.

By the late 1960s, Baron had developed the aesthetic that would characterise her mature work. Her collages combined scraps of textile and irregularly cut pieces of paper with ink and watercolour. In compositions dominated by series of rectangles, she scribbled signs and symbols and drew crude, child-like figures. In 1976, she began inserting monoprints in her collages. She would cut thin sheets of copper, ink them, and print them with a small etching press. They represented heads, human figures or birds, sometimes bound with strings. Like her frequent use of striped patterns, the strings evoked imprisonment, literal as well as symbolic. Baron considered her art a form of protest against war, social injustices and other human tragedies. Similar themes and imagery appear in the box constructions she began making in 1968 from found pieces of wood and wire. Composed of boxes within boxes they evoke secret treasures, reliquaries and shrines, reflecting an interest in Italian culture and Catholicism that H. Baron developed at the time.

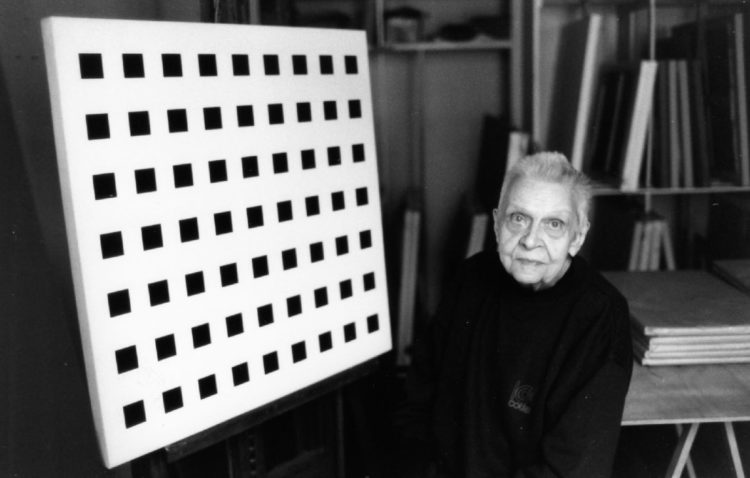

Although H. Baron’s art-making was very private, some of her collages were included in local group shows in the 1950s. Her first solo exhibition took place in 1969 at Ulster County Community College in Stone Ridge, New York. From the late 1970s onwards, she was represented by various New York galleries. In 1983, an exhibition devoted to her opened in Dillingen, her hometown in Germany.

H. Baron was first diagnosed with cancer in 1973. Despite multiple surgeries and chemotherapy sessions, she struggled with the disease for the rest of her life and died of it in 1987. Two years later, the Solomon R. Guggenheim Museum in New York presented a retrospective of her work.