Entretiens

Mira Schor avec Strange Fruit et Dicks, or The Impregnation of the Universe (œuvres de 1988, huile sur multiples toiles, 284,5 x 134,6 cm chaque), Lyles & King, New York, 2017 © Mira Schor.

À la fois peintre et critique d’art, Mira Schor occupe par son double engagement une place singulière sur la scène artistique new-yorkaise. Élève de Miriam Schapiro et Judy Chicago à CalArts, au sein de l’expérimental Feminist Art Program, elle choisit finalement une voie artistique singulière, opérant à la croisée du langage et de la peinture qu’elle transforme, avec l’appui de ses nombreux textes critiques, en médium féministe à part entière. En 1986, elle fonde avec Susan Bee la revue M/E/A/N/I/N/G. Cet entretien est l’occasion de revenir sur sa formation, sa carrière et son engagement féministe.

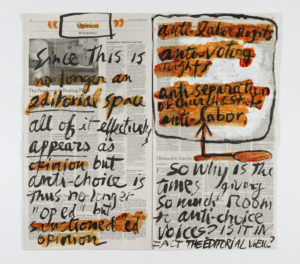

Mira Schor, New York Times Intervention, no 87, The New York Times, 14 octobre 2020 © Mira Schor.

Mira Schor, New York Times Intervention, no 121, The New York Times, 9 décembre 2021 © Mira Schor.

Matylda Taszycka : Ces derniers temps, la situation politique a eu une grande influence sur vous et vos travaux. Vous avez écrit que la peinture est un « piège à miel pour le discours contemporain1 ». Dans quelle mesure le langage de la peinture est-il selon vous capable de représenter la réalité historique contemporaine ?

Mira Schor : Laissez-moi revenir sur le « piège à miel ». J’ai utilisé cette expression dans les années 1990, lorsque je travaillais avec l’imagerie de parties du corps genrées sexualisées mais aussi politisées. Je décrivais alors une visite de mon atelier avec une commissaire d’exposition et galeriste intéressée par l’art politique, y compris par les questions sexuelles et raciales. Elle essayait de comprendre mes tableaux : « Ils sont politiques, mais ce sont des tableaux ; ce sont des tableaux, mais politiques. » C’était exactement ce que j’essayais d’atteindre : une œuvre que vous regarderiez, pas parce que l’on vous aurait dit de la regarder ni parce qu’elle illustrerait une situation politique spécifique, mais parce que votre œil serait saisi par quelque chose d’expressif en elle ; la peinture elle-même était métaphorique.

J’ai passé la période allant de l’été précédant l’élection de Donald Trump jusqu’à 2018 à faire ce que je conçois comme un travail extrêmement politique, dont 150 dessins. Je lisais le New York Times et faisais ensuite un dessin spécifique à un moment particulier d’indignation, parfois en le citant, donc certains de ces dessins sont emplis de ses paroles démentes. Ce travail était figuratif par le fait qu’il y avait une sorte de femme mythologique indignée, hurlant ou je ne sais quoi. J’ai continué une pratique parallèle d’annotation et de correction occasionnelle d’exemplaires du journal.

Mira Schor, Feminist Art Program, Class Assignment: Self Image, 1972, encre sur papier, 47,6 x 61 cm © Mira Schor.

Mira Schor à Womanhouse avec, de gauche à droite, Miriam Schapiro, Judy Chicago et Christine Rush, Los Angeles, hiver 1971-1972 © Mira Schor.

M. T. : Lorsque vous étiez étudiante, vous avez participé au Feminist Art Program, au California Institute of Arts (CalArts), en 1971-1972, sous la direction de Miriam Schapiro (1923-2015) et de Judy Chicago (née en 1939). En 1972, vous avez pris part à Womanhouse. Vous avez écrit que votre éducation a été formatrice d’une double manière, vous marquant d’un point de vue à la fois générationnel et politique. À quoi ressemblait cette éducation féministe ?

M. S. : J’appelais ça un « camp d’entraînement pour féministes ». Le but était d’utiliser l’éveil des consciences, les lectures féministes, le développement d’une histoire des femmes artistes et d’une histoire de l’art féministe afin de faire prendre conscience aux jeunes femmes de la manière dont elles étaient éduquées dans une forme de complicité avec leur propre oppression au sein du patriarcat. Il s’agissait de retirer ces lunettes qui vous font voir la vie en rose et d’expérimenter avec de nouveaux matériaux, sujets et méthodes pour créer un art qui refléterait cette nouvelle conscience. Ce n’était pas un « cours », c’était un engagement à plein temps et un programme séparatiste. Interdit aux hommes. Il y avait un grand atelier commun dédié au programme, avec une porte fermée. Ce que nous faisions derrière celle-ci et la curiosité à ce sujet ont éveillé la conscience féministe de toute l’institution.

J’étais déjà consciente de l’exclusion des femmes artistes de l’histoire de l’art parce que je baignais depuis l’enfance dans les croyances et les mœurs de la scène artistique new-yorkaise. Étudiante en histoire de l’art à New York University, je suivais les cours de H. W. Janson, auteur de ce qui était alors le plus grand manuel d’histoire de l’art, qui excluait toutes les femmes. Je ne voulais pas devenir historienne de l’art ; je m’identifiais à ce qu’il y avait de l’autre côté du projecteur de diapositives. J’avais la chance de connaître des femmes artistes ; ma mère Resia Schor (1910-2006) était une artiste ; vers 18-19 ans, je suis devenue amie avec Pat Steir (née en 1940) ; j’étais une bonne amie de l’artiste pop Red Grooms (né en 1937) et de son épouse la peintre Mimi Gross (née en 1940) ; par leur biais, j’ai rencontré la peintre Yvonne Jacquette (née en 1934). Elles étaient toutes si intéressantes, si sérieuses au sujet de l’art et si encourageantes. Quand je suis entrée à CalArts, j’ai été acceptée et prise au sérieux en tant qu’artiste.

À cette époque, mon travail était autobiographique. J’étais bien au fait des questions formalistes grâce à la fois à mon enfance et à mon éducation dans le secondaire. Je pensais ce que je faisais en termes de mouvements historiques, je comprenais pourquoi j’étais rejetée par le schéma de pouvoir masculin de l’école formaliste greenbergienne. J’ai commencé à comprendre le rôle du surréalisme comme une sorte d’espace féministe clandestin (même si les hommes à la tête du mouvement étaient odieux). Mes œuvres étaient représentatives de mon état psychique et autobiographique. Aucune autre école n’aurait permis cette approche.

Mira Schor, Goodbye CalArts, 1972, gouache sur papier, 54,6 x 74,9 cm © Mira Schor.

Mira Schor à Womanhouse, Los Angeles, février 1972, photogramme issu de Lynne Littman, Womanhouse is not a home, 1974 © Lynne Littman © Mira Schor.

Vers la fin de ma première année, je suis partie du Feminist Art Program pour ne jamais y revenir. Dans Goodbye CalArts! (1972), je suis représentée à demi-nue avec des fleurs derrière moi, entrant dans un cercle social. Dans ce monde, Fluxus était très important et avait autant d’influence sur l’idéologie de l’école que sur moi en ce qui concerne l’attitude, l’importance du langage et même la performativité. Les derniers mois que j’y ai passés, j’avais mis en place un cours intitulé « Picture Making », qui s’est révélé avoir de l’influence, et c’est ce qui m’a lancée sur ma propre carrière d’enseignante.

CalArts encourageait l’ouverture à différentes formes de pratiques artistiques, même sans enseignement direct. C’était une expérience académique non académique – la dernière expression de l’esprit de 1968 dans l’éducation artistique aux États-Unis. Vous n’aviez pas besoin de vouloir devenir une artiste de performance pour apprendre quelque chose en regardant Simone Forti (née en 1935) les yeux bandés dans un couloir, faisant l’expérience d’être aveugle, assistée par un professeur de judo. Je n’avais pas besoin de prendre un cours avec elle ; je pouvais voir ses idées en action. Cela m’a permis d’enseigner à un spectre assez large d’étudiant·e·s et d’acquérir une connaissance de base des principes ou possibilités offerts par les différentes formes artistiques.

M. T. : Vous écrivez que l’enseignement a toujours à voir avec le pouvoir et vous parlez de la contradiction entre la séduction et le fait d’avoir de l’influence sur ses étudiant·e·s. Après CalArts, quelle a été votre attitude par rapport à cette position dominante ? Quelle expérience avez-vous fait de l’influence en tant qu’étudiante et en tant qu’enseignante ?

M. S. : Gross et Chicago n’avaient pas de modèle pour ce que pouvait être un schéma de pouvoir féministe, parce que le schéma de l’autorité dans l’enseignement était masculin et patriarcal. Ce modèle était brutal ; si vous y résistiez, alors vous étiez considérée comme ayant réussi. En tant que professeures, elles essayaient de créer une atmosphère et une philosophie d’enseignement entièrement nouvelles, mais aussi de secouer les jeunes femmes pour qu’elles prennent conscience de leurs habitudes patriarcales et les abandonnent. C’était intense.

C’est un privilège d’avoir pu participer à cela. Aucune école ne pourrait enseigner de cette manière de nos jours ; ces dernières années, nous avons eu à faire à des réactions fortes d’étudiant·e·s déclenchées par l’emploi de certains mots. Mais travailler avec J. Chicago, qui s’intéressait à la performance, dans une sorte de psychodrame, c’était comme un énorme événement déclencheur ! L’une des idées les plus importantes du Feminist Art Program était d’essayer de développer, à travers le processus d’éveil des consciences, des sujets pour l’art à une époque qui succédait à ce moment greenbergien lors duquel il était impossible d’explorer d’autres sujets que la forme elle-même. Nous avions des séances à propos de nombreux aspects de l’expérience féminine : la sexualité, le corps, le viol. C’étaient des sujets standards d’éveil des consciences à l’époque et cela faisait souvent naître des émotions puissantes, que le corps enseignant ne parvenait pas toujours à gérer de manière adéquate.

Quand j’ai commencé à enseigner, mon approche était inspirée d’un modèle plus ou moins basé sur l’interaction psychanalytique, quelque chose qui était alors encouragé par le professeur avec qui j’ai travaillé après le Feminist Art Program, Stephan von Huene (1932-2000). Je parle de l’œuvre avec l’étudiant·e jusqu’à ce qu’il y ait un déclic. J’en parle en des termes formels, parce que de nos jours, les jeunes artistes travaillent souvent à partir de politiques identitaires, en excluant tout formalisme. Certains sont déterminés d’une manière si rigide à représenter des questions politiques qu’ils ne regardent même pas l’art, ils essayent simplement de travailler à partir de cette identité. J’essaye de leur faire voir leur travail comme un travail artistique. Mais j’essaye de répondre à leurs problématiques personnelles.

M. T. : Dans quelle mesure ce type d’expérience a-t-il eu un impact sur vous, non seulement en tant qu’artiste mais en tant que critique ?

M. S. : On nous a appris non seulement qu’il était important d’avoir produit une œuvre, mais également qu’il était préférable qu’il y ait des textes à votre sujet. Si le discours ambiant vous rejetait, il fallait que vous créiez votre propre discours.

Mira Schor, Slit of Paint, 1994, huile sur toile, 30,5 x 40,6 cm © Mira Schor.

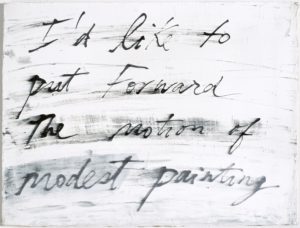

Mira Schor, Modest Painting, 2000, encre sur gesso sur lin, 30,5 x 40,6 cm © Mira Schor.

M. T. : Le lien entre l’écriture et la peinture est caractéristique de votre pratique. Certains de vos tableaux contiennent des citations directes de vos textes critiques. Qu’est-ce qui vous a amenée vers ce travail pictural avec le langage ? Est-ce directement lié à votre travail de critique et autrice ?

M. S. : Le langage comme image est d’abord apparu dans mon travail à la fin des années 1960 puis, plus sérieusement, au milieu des années 1970, bien avant que je commence à écrire sur l’art. Dans les années 1990, quand j’ai recommencé à utiliser le langage comme image, j’ai écrit : « Je peins en anglais. » La signification de ce que je peins est importante. Ce que je veux, c’est que la·le spectateur·rice regarde mon œuvre, même si elle ou il ne peut en déchiffrer la signification. Je veux qu’iel pense : « c’est du langage », parce que tout le monde l’utilise ; il y a la même motivation derrière le tableau Slit of Paint (1994), reproduite sur la couverture de Wet. Le langage est important, mais il faut aussi reconnaître celui de la peinture comme un langage en tant que tel et considérer les deux ensemble. Ma pratique se situe à l’intersection entre la « facture », la matérialité, le plaisir visuel et un contenu linguistique conceptuel.

Modest Painting (2001) est le titre d’un essai ainsi que d’un tableau représentant la première phrase de cet essai2. Quand Virginia Woolf a écrit Une chambre à soi (1929), on ne pensait pas que les femmes étaient imprégnées du langage, dans le sens des concepts, de la littérature ou du langage politique. J’avais cette image en tête d’être une jeune femme, assise dans une salle de cinéma, et de réaliser que chaque femme dans la pièce pourrait disparaître de la vie publique et personne ne se soucierait jamais ou ne serait jamais conscient du fait qu’elle ait existé. Woolf écrit sur cette accumulation de vies non documentées. Ce livre est un des manifestes de ma vie.

Dans les années 1970, le texte représenté dans mes œuvres était personnel – des lettres que toutes les femmes écrivent, mais c’étaient les miennes, elles m’étaient propres. Ensuite, je n’ai plus utilisé l’écriture en tant qu’image pendant un moment, puis j’y suis retournée au début des années 1990, avec du langage approprié, car à cette époque, je baignais dans le discours sur l’appropriation et le langage théorique. En 2007, après la mort de ma mère, je n’avais plus de mots pour exprimer ce que je ressentais, alors j’ai évacué le langage de mes tableaux. Et ces dernières années, je mets sur la toile tout ce qui me semble nécessaire à un moment donné.

M. T. : Vous avez été formée par les féministes de la deuxième vague à CalArts et en même temps, vous n’avez jamais abandonné la peinture, vous l’avez défendue dans vos écrits et dans votre pratique. Dans l’introduction de Wet, vous écrivez que vous essayez d’unir féminisme et formalisme. La théorie féministe et la matérialité ne sont donc pas mutuellement exclusives selon vous ?

M. S. : Non, au contraire. C’est drôle : j’ai aussi été accusée d’essentialisme, à la fois parce que je parle des femmes et parce que la peinture elle-même est perçue comme essentialiste – quoi que je fasse, je suis perdante ! J’ai toujours été consciente des mouvements historiques et de leurs politiques. Mais j’ai aussi grandi en voyant l’art en train d’être fait. J’ai reçu plus qu’une seule influence. De ces années de formation, j’ai appris les valeurs formelles et matérielles, ainsi que l’importance du récit. Ensuite, lors de mes études d’histoire de l’art, j’ai commencé à apprendre les contextes et les raisons pour lesquelles les styles ont changé. Tout ce que l’on pense d’abord détester en tant qu’artiste peut être utile, car cela ouvre des portes, tandis que les choses que l’on aime nous donnent surtout les fondements de l’amour de l’art. L’une des choses qui me préoccupent en ce moment est de travailler à de très grands formats : il est plus difficile pour moi d’être physiquement engagée avec le matériau et de laisser des accidents se produire.

M. T. : En 1986, vous avez fondé avec la peintre Susan Bee la revue d’art M/E/A/N/I/N/G, qui est depuis devenue une référence. Pouvez-vous nous raconter sa genèse ? A-t-elle à voir avec la possibilité d’écrire en tant qu’artiste ?

M. S. : À l’origine, il y a « Appropriated Sexuality », mon premier essai publié, sur la représentation des femmes dans la peinture de David Salle (né en 1952), notamment Autopsy (1982)3. Au fil du temps, de nombreuses personnes ont lu l’essai, y compris plusieurs des Guerrilla Girls, avant même qu’il ait été publié. S. Bee et moi faisions partie d’un petit groupe de critiques-artistes qui se retrouvait une fois par mois pour regarder des vues d’expositions et en discuter. Un jour de 1986, nous avons simplement décidé de publier une revue, car October, à laquelle nous affûtions alors notre réflexion, se concentrait majoritairement sur la photographie, et nous voulions mettre l’accent sur d’autres formes artistiques que la photographie. Nous sommes toutes deux féministes, mais nous voulions aussi publier des hommes. Nous avons décidé de ne pas imprimer d’images sur un papier de mauvaise qualité, donc les auteurs devaient décrire les œuvres, et il n’y avait pas de publicité. Le premier numéro était autofinancé, autoédité et autodistribué. Je n’avais aucune expérience des petites revues, je ne connaissais pas l’histoire des revues au sein de l’expressionnisme abstrait et je ne savais pas que certains artistes que je connaissais, comme Jack Tworkov (1900-1982), étaient de fantastiques auteurs.

Le numéro a été très bien reçu et mon papier a reçu des réponses enflammées. L’historienne de l’art féministe Carol Duncan m’a appelée après cela. Il nous fallait faire un autre numéro. Au bout d’un an, nous avons publié le deuxième numéro et ensuite, nous sortions deux livraisons par an. Nous avons donné la parole à d’autres artistes et aidé des gens à publier leur premier texte sur l’art. Au bout de dix ans, nous avons arrêté et travaillé pendant plusieurs années à faire aboutir la publication d’une anthologie de M/E/A/N/I/N/G (2000). À ce moment, mon livre Wet était sorti.

Mira Schor, War Frieze X: It’s Modernism, Stupid, 1993, huile sur multiples toiles © Mira Schor.

Mira Schor, War Frieze XII: Area of Denial-Egg, 1993, huile sur multiples toiles © Mira Schor.

M. T. : Les critiques d’October n’étaient pas enthousiastes au sujet de la peinture contemporaine et prédisaient sa mort, au profit de la photographie et de l’art vidéo. Leur approche était celle dominante aux États-Unis lorsque vous avez lancé M/E/A/N/I/N/G. Quelle était votre position au sein de ce débat critique dans les années 1980 ? Pensez-vous qu’ils étaient conscients de la dimension genrée et antiféministe de cette critique de la représentation ?

M. S. : Ces hommes étaient vraiment contre la peinture, et contre un groupe particulier de peintres – dont certains que je critiquais également –, mais ils étaient critiques à leur égard pour le fait qu’ils peignaient et non pour ce qu’ils peignaient. Donc, dans le cas de D. Salle, leur problème, c’était la trahison des principes baldessariens et non la manière dont les femmes étaient représentées. Le langage utilisé pour écrire sur l’art a radicalement changé au début des années 1980 pour incorporer l’influence de Jacques Lacan, Michel Foucault, Jacques Derrida, ainsi que du marxisme et du langage anthropologique, entre autres. C’était quelque chose de différent du langage formaliste qui était alors remplacé. Progressivement, ce nouveau langage est en partie devenu le mien également, mais étrangement, c’est exactement à ce moment que j’ai commencé à utiliser la peinture à l’huile et que je me suis recentrée sur un point de vue plus féministe. J’étais donc influencée en tant qu’artiste par le discours avec lequel j’étais engagée en tant que critique d’art. J’étais en grande partie d’accord avec la critique que Benjamin D. Buchloh faisait du néo-expressionnisme, mais pas avec sa critique de « Figure/Ground », de la peinture en tant que telle. J’aime toujours la peinture ; j’aime en faire, j’aime la regarder.

Il y avait une sorte de front unifié composé de, disons, le Centre Pompidou, October, le New Museum, le Whitney Independent Study Program et, enfin, le Museum of Modern Art qui avait beaucoup de pouvoir institutionnel. Ce n’est pas que les femmes artistes étaient complètement exclues ; le formalisme l’était, comme l’essentialisme pictural, l’abstraction et la représentation qui ne découlait pas de l’appropriation. L’appropriation jouait un grand rôle pour moi lorsque j’ai commencé à peindre : j’ai appris d’elle ; je me suis approprié le langage politique mais pas l’imagerie. Il était acceptable que D. Salle représente les femmes d’une manière pornographique tant que c’était un acte d’« appropriation », ce qui était censé lui donner un « regard critique4 ». Il y avait des peintres femmes, bien sûr, dont certaines avaient du succès à l’époque, comme Susan Rothenberg (1945-2020) ou Elizabeth Murray (1940-2007). Mais le discours auquel je me confrontais ne s’intéressait pas à de telles « peintres pour peintres ».

M. T. : Était-il possible de s’identifier, en tant que féministe et en tant que peintre, à des femmes de la génération précédente, comme Barbara Kruger (née en 1945) ou Mary Kelly (née en 1941) ? Ou bien y avait-il d’autres modèles pour vous ?

M. S. : Parmi mes premiers modèles importants, il y avait Florine Stettheimer (1871-1944), Charlotte Salomon (1917-1943) et, à la fin des années 1970, E. Murray, Nancy Spero (1926-2009), Ana Mendieta (1948-1985) et Louise Bourgeois (1911-2010). J’admirais Ida Applebroog (b. 1929) – au sujet de laquelle j’ai écrit pour Artforum en 1989 – et Alice Neel (1900-1984). Elles étaient et continuent d’être des modèles. J’admirais B. Kruger et je reconnaissais l’importance du travail de M. Kelly. Mais le drame du milieu de ma carrière, dans les années 1990, quand j’avais établi ma pratique de l’écriture, c’est que lorsque je représentais le langage, c’était souvent un langage approprié – politique. Et pourtant, je n’étais pas reconnue par le milieu théorique, parce que j’étais peintre, et les féministes qui admiraient la méthodologie et les fondements théoriques de M. Kelly m’accusaient d’être essentialiste, un trait préjudiciable à la carrière, à cette époque. Il a fallu presque quinze ans pour que certaines de mes œuvres commencent à être décrites dans des termes que je pouvais reconnaître, par des autrices telles qu’Amelia Jones.

Mira Schor, Time/Spirit (New Red Moon Room), 2022, acrylique, huile, pastel et encre sur toile, 182,88 x 269,24 cm © Mira Schor. Photo : Aurélien Mole / courtesy Marcelle Alix, Paris.

M. T. : Dans « The Erotics of Visuality », vous écrivez être intéressée par « le retour du plaisir visuel comme une intervention féministe en peinture5 ». Est-il difficile de dialoguer avec l’histoire de la peinture, majoritairement masculine, tout en restant féministe ?

M. S. : Une partie du contexte de cette citation serait la critique du plaisir visuel incarnée par l’essai extrêmement influent de Laura Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema » (1975), une bible de la critique féministe à l’époque. Mes modèles viennent de l’ensemble de l’histoire de l’art, qui est majoritairement masculine, donc il n’est pas difficile de dialoguer avec. J’ai fini par comprendre que le travail de certains artistes hommes était considéré comme « féminin » dans la hiérarchie de l’histoire de l’art (voyez la façon dont Michel-Ange décrit l’art flamand de son époque comme un art pour les moines et les femmes). Adolescente, j’adorais les surréalistes – malgré leurs opinions personnelles au sujet des femmes, ils étaient au moins intéressés par l’anima. Beaucoup de choses m’intéressent lorsque je regarde un tableau : dans un Francisco de Goya (1746-1828), chaque coup de pinceau fait partie d’une conversation – il dit quelque chose et je réponds.

L’expérience que je fais de l’art se joue à plusieurs niveaux. Cela commence avec ce que Walter Benjamin décrit comme la « facture », avec l’histoire de la peinture et les conditions idéologiques de la représentation. Quand je regarde un tableau, je suis bilingue : je lis la surface et l’échelle, ainsi que l’histoire, s’il y en a une représentée.

M. T. : Je me suis souvent retrouvée tiraillée entre, d’un côté, la fascination pour les brillants écrits sur la matérialité de B. Buchloh, par exemple, et, de l’autre, l’attirance envers la puissance visuelle des œuvres et de l’histoire de l’art. Il y a quarante ans, vous avez en fait déjà posé cette question…

M. S. : B. Buchloh est brillant et il s’intéresse aux choses d’une manière profonde, bien que dogmatique. Lorsque j’ai écrit « Figure/Ground » (1989)6, de jeunes artistes m’ont dit : « Vous m’avez fait comprendre qu’il est possible d’être peintre. » Beaucoup d’entre eux et elles avaient entendu des figures d’autorité qu’iels respectaient leur dire qu’iels ne devraient ou ne pouvaient pas peindre. Dans mon texte, j’avais réussi à utiliser certaines références et certains schémas d’appui théorique communs à ceux de B. Buchloh, tout en introduisant deux autres discours à cette thèse, ceux de Klaus Theweleit et de Luce Irigaray. Tous deux ont eu une grande influence sur moi.

Mira Schor, Red Moon Room, vue partielle, Womanhouse, Los Angeles, 1972 © Mira Schor.

Mira Schor, Crazy Lady, 1978, pigment sec, gouache, Japan Gold Size sur papier de riz, 147,3 x 71,1 x 25,4 cm © Mira Schor.

Mira Schor, The Painter’s Studio, 2020, encre, acrylique et gesso sur papier calque, 302,3 x 579,1 cm © Mira Schor.

M. T. : Vous avez écrit sur la pression que ressentent les artistes de faire des œuvres qui attirent l’attention mais aussi sur la peinture modeste. Considériez-vous vos gouaches sur papier des années 1970 comme une contribution explicitement modeste à cette grande tradition de la peinture ?

M. S. : J’avais conscience du vaste problème que constituait la dimension dans l’histoire de l’art occidental et de ses implications critiques et théoriques – c’était même un but politique. Mais j’étais aussi influencée par les petits tableaux de mon père, par la peinture flamande et par les prédelles des retables de la Première Renaissance. D’une certaine manière, c’était simplement le travail que j’étais en mesure de produire à l’époque. À Womanhouse, j’ai réalisé une grande peinture, une fresque sur les trois murs d’un dressing (1,2 × 2,4 m) – une peinture dans laquelle on pouvait entrer. La même année, j’ai essayé de travailler à des peintures à l’huile de dimensions conventionnelles et ce n’était pas ce qui me correspondait à ce moment-là : je n’appréhendais pas la peinture à l’huile d’une manière qui m’était propre. J’ai fait beaucoup d’œuvres, comme War Frieze (1991-1994), qui sont de grandes dimensions, mais composées de petites parties ; ainsi, je pouvais facilement exécuter l’œuvre et la ranger.

Lorsque j’avais une vingtaine d’années, j’ai compris qu’il y avait pour moi trois échelles pour une œuvre : ce que je peux tenir dans ma main ; ma taille ; la dimension architecturale. J’ai travaillé à l’échelle de ce qui tient dans ma main et appris qu’il était possible de faire des images puissantes de cette dimension. Ensuite, dans les années 1970, les robes de papier étaient à l’échelle du·de la spectateur·rice. Dans les petites peintures, je veux que le·la spectateur·rice soit incité à s’approcher. Dans le cas des délicates figures de papier, j’ai trouvé la relation avec les spectateurs masculins intéressante : confrontés à une forme féminine, délicate, dans leur espace, ils la percevaient comme agressive. Récemment, j’ai pu travailler à l’échelle architecturale pour certaines œuvres, y compris une peinture sur papier calque de 5,5 mètres de large. Elle est ridiculement fragile, comme une aile de papillon géant. C’est ma version de L’Atelier du peintre (1884-1885) de Gustave Courbet.

Mira Schor, The Jewish Daughter, 1985, huile sur toile, 284,5 x 30,5 cm © Mira Schor.

Ilya Schor, Couronne de Torah, début des années 1950, argent (œuvre probablement détruite dans l’incendie d’une synagogue dans les années 1950).

M. T. : Vos parents, Ilya Schor (1904-1961) et Resia Schor (1910-2006), étaient deux artistes qui ont émigré de Pologne en France puis fui la France pour New York afin d’échapper à l’Holocauste. Vous êtes née aux États-Unis. Comment cette culture mixte, qui apparaît dans The Jewish Daughter (1985) – où une figure féminine abstraite est couronnée par la représentation de l’une des couronnes de Torah en argent de votre père –, se présente-t-elle dans le reste de votre travail ? L’œuvre de vos parents a-t-elle été importante pour vous ?

M. S. : Les œuvres de mon père contenaient souvent des représentations de texte en hébreu. Je ne lis pas l’hébreu, donc je ne pouvais faire l’expérience du texte que comme une forme ou comme l’idée de l’écriture et de l’apprentissage. J’ai peint The Jewish Daughter alors que je finissais mon essai sur D. Salle. Je m’étais immergée dans l’idéologie qui promouvait l’appropriation comme la seule possibilité de produire de manière légitime une imagerie politique sans tomber dans tous les pièges de l’histoire et de l’essentialisme. Alors je me suis dit que j’allais m’approprier quelque chose, l’une des couronnes de Torah de mon père7, qui n’est pas une chose que je perçois de manière ironique, mais une chose que j’aime et considère comme un chef-d’œuvre – elle a été détruite dans l’incendie d’une synagogue.

Je me souviens de mon père travaillant dans son atelier à la maison ; je regardais les mouvements de son pinceau ou de son poinçon de gravure. Cela m’a profondément marquée. Sa carrière passait en premier, à la fois dans la chronologie et en termes d’importance au sein de notre famille, mais aussi dans le monde extérieur, car il comptait comme une voix authentique de l’esprit de la judéité d’Europe de l’Est détruite par l’Holocauste. J’ai été influencée par lui, son travail et sa présence. Quand il est mort, ma mère, qui était une peintre abstraite, n’avait que 50 ans. Elle avait deux enfants et il fallait qu’elle gagne sa vie, donc elle a décidé de finir certaines des œuvres que mon père avait laissées inachevées sur sa table de travail. Elle n’avait jamais pratiqué ce médium auparavant. Et soudain, elle a commencé à faire de magnifiques bijoux dans un style à elle, complètement sculptural, abstrait. J’admirais son travail et elle accordait de l’importance à mon opinion, même lorsque j’étais adolescente. Mon père était un artiste délicat, à la main légère, très habile, tandis que ma mère avait une approche plus musclée et audacieuse. Elle travaillait souvent au-dessus du four, dans la cuisine, où elle avait une installation à gaz pour souder ses larges pièces d’argent. Elle portait des lunettes de protection et son visage était entièrement recouvert de suie. Elle a gagné sa vie, elle a exposé et on a écrit sur son œuvre. Son travail a surtout été considéré comme de l’artisanat, mais selon moi, c’était un art puissant et unique.

Les étudiant·e·s posent souvent des questions sur la valeur de l’art, l’intérêt politique ou l’intérêt qu’il y a à être un·e artiste si l’on n’est pas connu·e. Je ne pense pas exactement que l’art puisse changer le monde, mais il constitue certainement mon monde. Il m’a aidée à vivre. Et en même temps, c’est juste une entreprise familiale ; l’art est une activité normale.

Mira Schor, Wet: On Painting, Feminism, and Art Culture, Durham, Duke University Press, 1997, p. VII.

2

« I would like to put forward the notion of “modest painting.” It won’t put itself forward, because it is inherently resistant to the self-commodification actively encouraged by contemporary culture. » (« J’aimerais mettre en avant la notion de “peinture modeste”. Elle n’est pas facile à mettre en avant car elle est intrinsèquement résistante à l’automarchandisation activement encouragée par la culture contemporaine. ») Id., « Modest Painting », Art Issues, janvier-février 2001, p. 18.

3

Id., « Appropriated Sexuality » (1986), dans Susan Bee et Mira Schor (éd.), M/E/A/N/I/N/G: An Anthology of Artists’ Writings, Theory, and Criticism, Durham / Londres, Duke University Press, 2000, p. 24-36.

4

Ibid.

5

Id., « The Erotics of Visuality » (1992), dans Wet, op. cit., p. 165.

6

Id., « Figure/Ground » (1989), ibid., p. 144-155.

7

Id., « Ilya Schor and Resia Schor: Refuge as Transformation », Renee & Chaim Gross Foundation, 8 juin 2022.

Matylda Taszycka est responsable des programmes scientifiques d’AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, où elle pilote les actions et les publications portant sur les artistes femmes des XIXe et XXe siècles. Elle est notamment chargée de l’organisation de colloques en partenariat avec des musées et universités, ainsi que de la coordination des prix AWARE pour les artistes femmes. Diplômée de l’École du Louvre, elle a aussi travaillé à la Monnaie de Paris, avant de rejoindre l’Institut polonais de Paris en tant que responsable des arts visuels. Elle est également commissaire d’exposition et critique d’art indépendante.

L’entretien a été retranscrit par Éléonore Besse.

Matylda Taszycka, « Mira Schor : le langage de la peinture » in Archives of Women Artists, Research and Exhibition Magazine, [En ligne], mis en ligne le 30 septembre 2022, consulté le 6 juillet 2025. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/mira-schor-le-langage-de-la-peinture/.