Iris Sara Schiller

Jean-Louis Andral et Marie-Laure Bernadac, Iris Sara Schiller : une fille est une fille est une fille d’une fille, cat. expo., musée Picasso, Antibes (octobre 2003 – janvier 2004)

→Madeleine Van Doren et Ami Barak, Iris Sara Schiller, cat. expo, Centre d’Art d’Ivry, Ivry-sur-Seine (mars – mai 1994), Frac Languedoc-Roussillon, Montpellier (mai – juillet 1994), Ivry-sur-Seine, Centre d’Art d’Ivry, Montpellier, FRAC Languedoc-Roussilon, 1994

→Iris Sara Schiller : Archéologie de l’âme 1985-89, cat. expo, galerie Zabriskie, Paris (septembre – octobre 1990), Paris, Zabriskie, 1990

La ronde #6, Musée des Beaux-Arts, Rouen, 24 Juin – 6 Novembre 2022

→Stella Maris, Musée Picasso, Antibes, 26 juin – 9 septembre 2018

→Eaux s’en haut, eaux d’en bas, musée d’art et d’histoire du judaïsme, Paris, décembre 2008 – janvier 2009

→Rites de deuil, Centre d’art contemporain la synagogue de Delme, Delme, septembre-décembre 2000

Sculptrice et vidéaste israélienne.

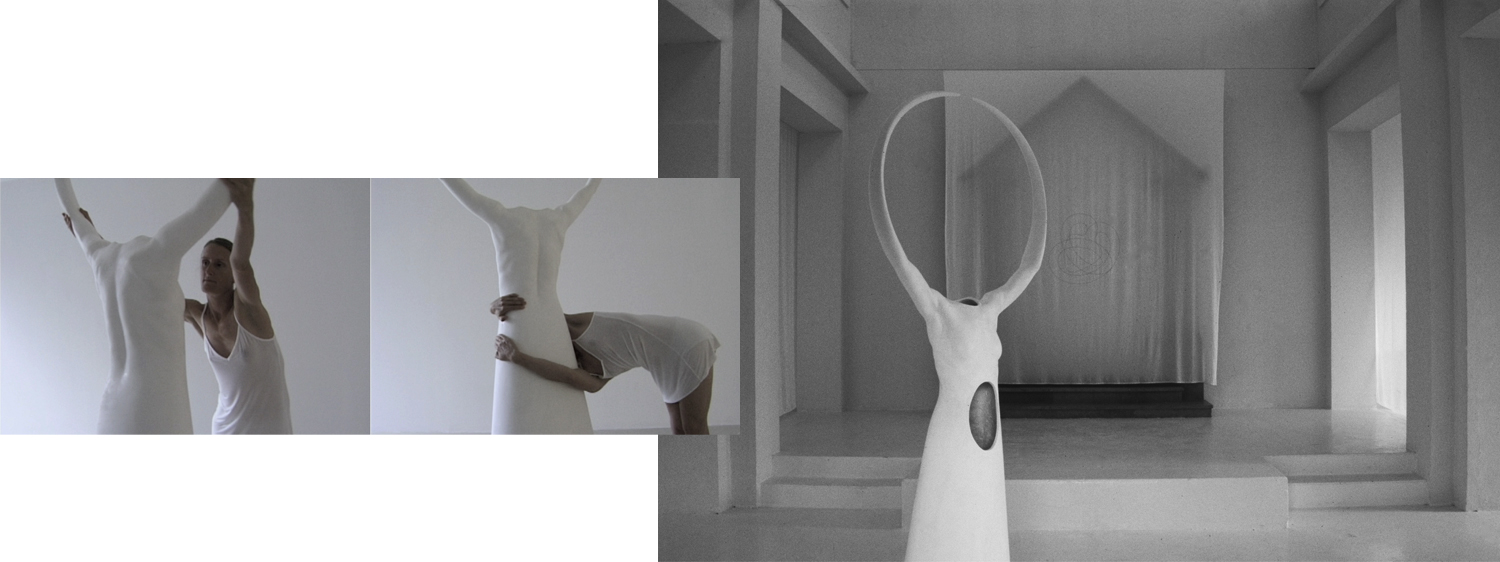

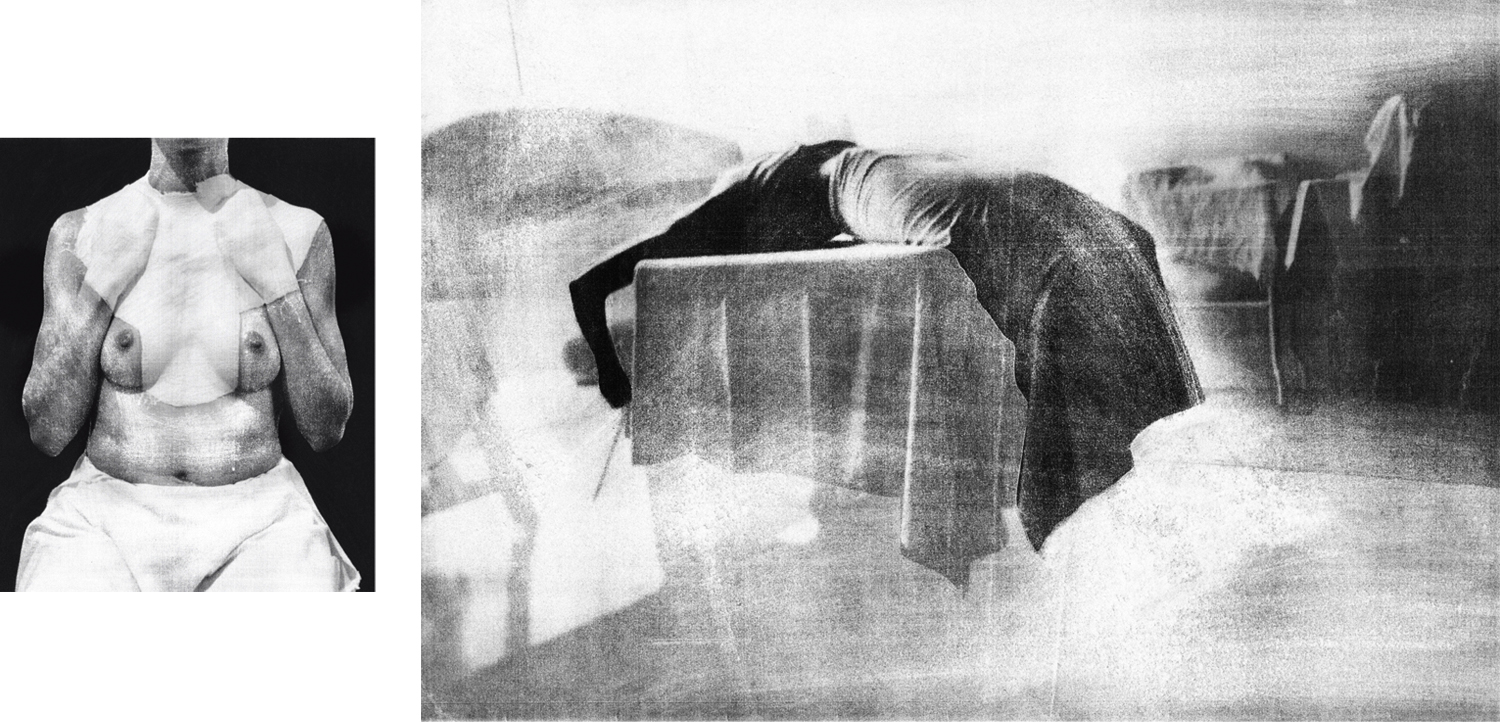

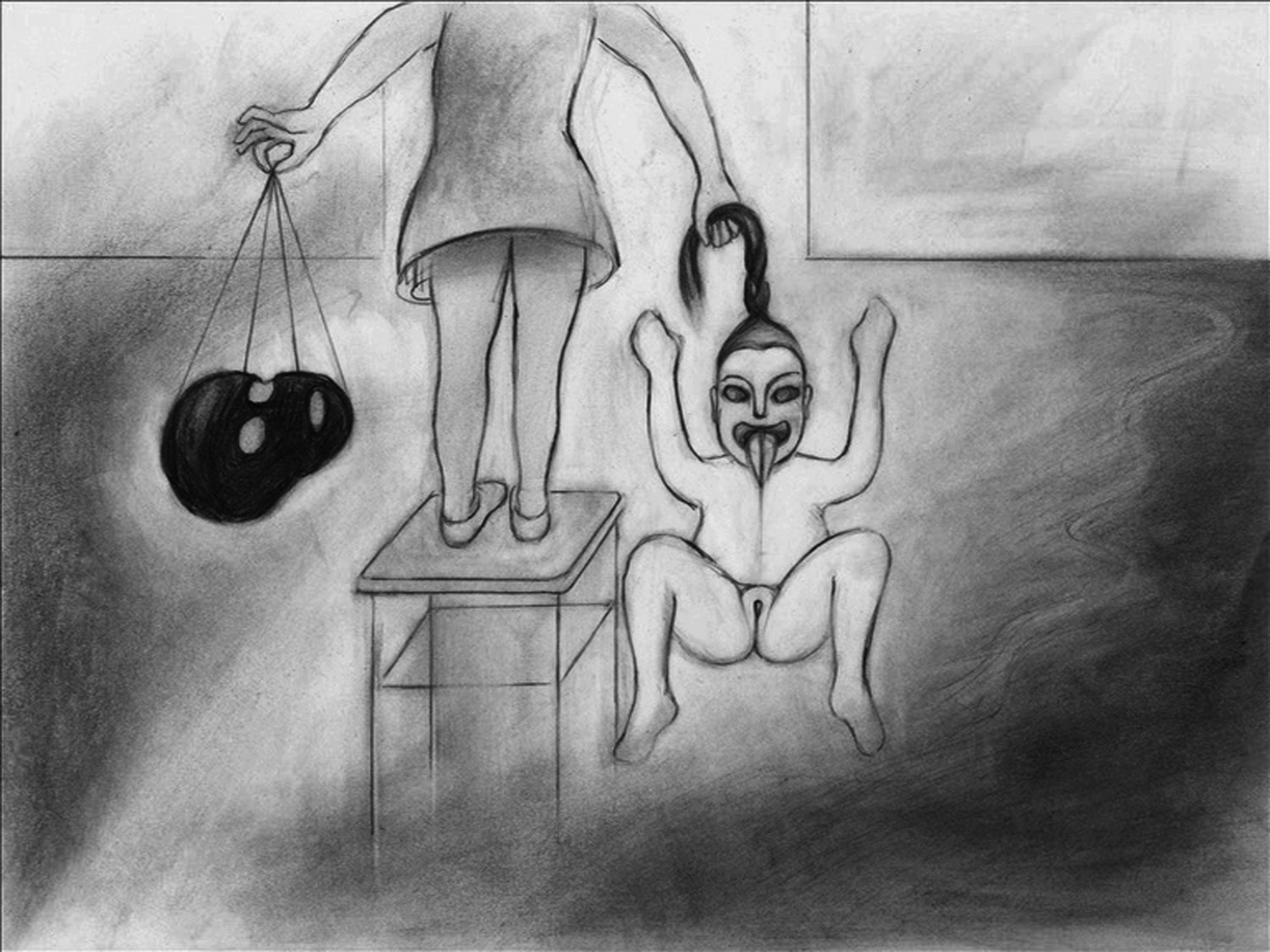

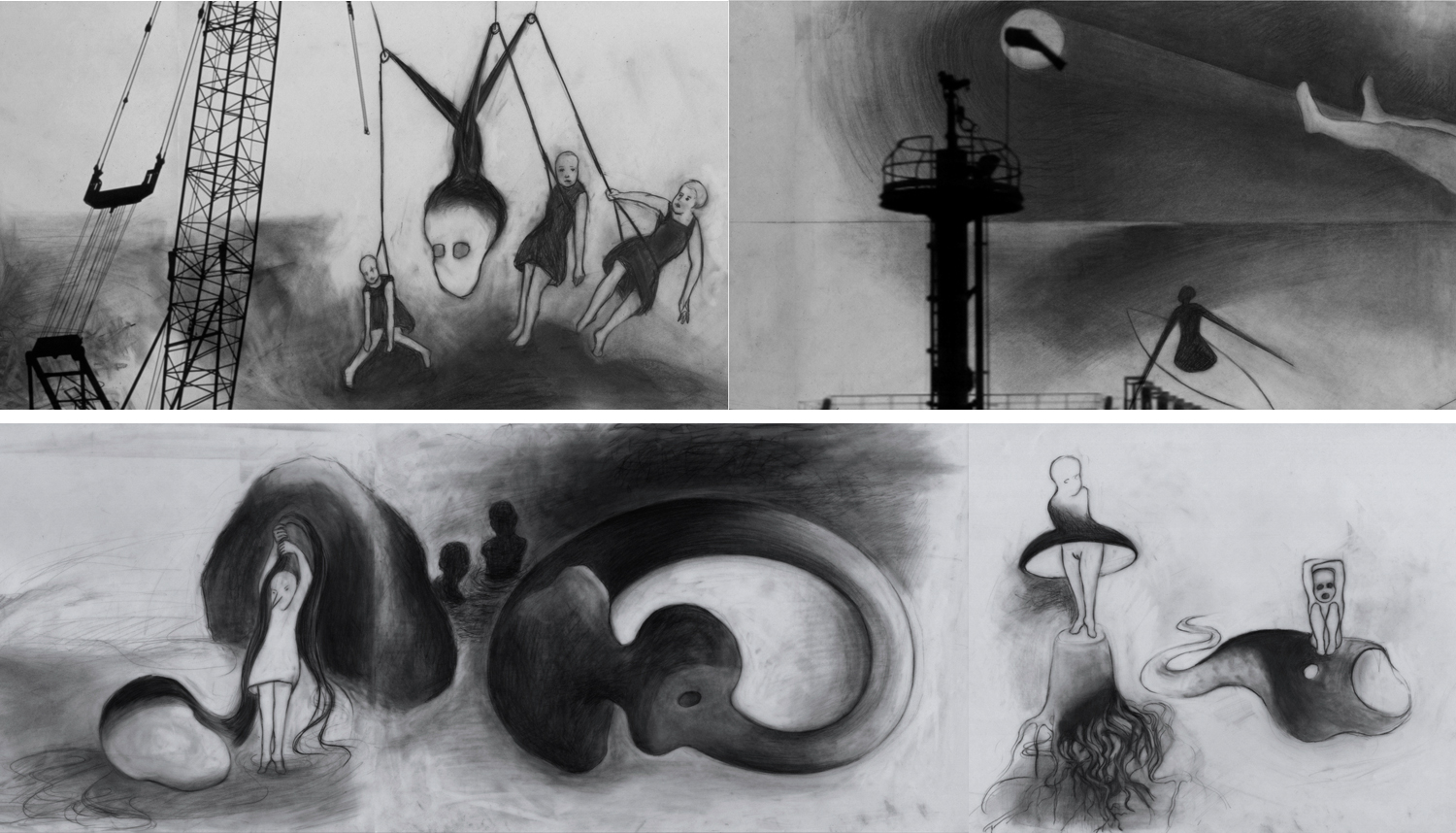

Après des études à l’École des beaux-arts de Bezalel à Jérusalem, Iris Sara Schiller s’installe à Paris. Son œuvre conjugue sculpture, photographie, vidéo, dessin et textes. Elle affronte avec passion et lucidité les questions qui nous hantent, transgressant ainsi les tabous de la naissance, de la sexualité, des liens familiaux et du deuil. Elle commence par la sculpture : les matériaux utilisés sont tout d’abord la terre cuite, puis le bois ; ils donnent naissance à des formes organiques, sensuelles, évoquant Hans Arp et son érotisme biomorphe de la fécondité. Après ce besoin de vérité qu’elle trouve dans des composants naturels, l’artiste s’attaque à d’autres techniques – le ciment, la pierre, la résine –, puis le plâtre qui va devenir son matériau de prédilection. « Le recours au moulage du corps est apparu, dit-elle, en réponse à la mort d’un proche. ». Ses préoccupations s’inscrivent désormais dans un « rite de deuil », état d’âme qui a provoqué en elle une nouvelle attitude vis-à-vis du corps humain, en légitimant l’affectif et l’apparition de l’objet figuratif dans son travail (2002). Mouler un corps humain, comme on prend l’empreinte d’un visage défunt pour garder la trace, la mémoire de l’enveloppe charnelle, de cette peau.

I. S. Schiller est passé du noyau des êtres à leur enveloppe. Que devient le corps après la mort ? « Dans des études sur la Kabbale, j’ai trouvé le terme énigmatique et séduisant de Tselem : une gaine subtile qui revêt l’âme » (2002). La question du double, de la dualité féminin-masculin se décline alors de multiples façons dans des figures hybrides, souvent associées ou jumelées. I. S. Schiller cherche à donner forme à l’état fusionnel de l’amour, tant maternel que filial ou fraternel, se posant ainsi la question de la part de projection de soi dans l’autre. Elle travaille souvent sur les fragments du corps, privilégiant les bras, le torse, le cœur et les artères. Les figures de plâtre, étalées quasi cliniquement sur l’acier de tables de chirurgie , le corps suspendu d’une fillette, jambes écartées, les chaises percées, les bassines évoquent un monde froid et menaçant où se déroulent d’étranges cérémonies. En 2005, elle reçoit le Grand prix du 50e festival du court-métrage d’Oberhausen pour la vidéo La Tresse de ma mère, au cours de laquelle, la chevelure, celle de la mère et de la fille, joue un rôle central. Faite de violence et de sensualité, cette œuvre est représentative de la démarche d’I. S. Schiller, qui allie des gestes archaïques à des souvenirs biographiques.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013