Jana Želibská

Franciszka Zólyom et Krisztina Uveges, A Selection of Works by Central and Eastern European artists, cat. d’exp., Museum of Contemporary Arts-Ludwig Museum, Budapest (mars – mai 1999), Budapest, Ludwig Museum, 1999

→Radislav Matustik, Adam&ULCRciak, Koller, Krèn, Pagac, Meluzin, Ronai, Zeibska, Konventina 14, Bratislava (avril 1989), 1989

I Made a Line, Soda Gallery of contemporary art, Bratislava, novembre – décembre 2018

→Jana Želibská: The parts of the Entity, Gandy Gallery, Bratislava, septembre – novembre 2014

Plasticienne slovaque.

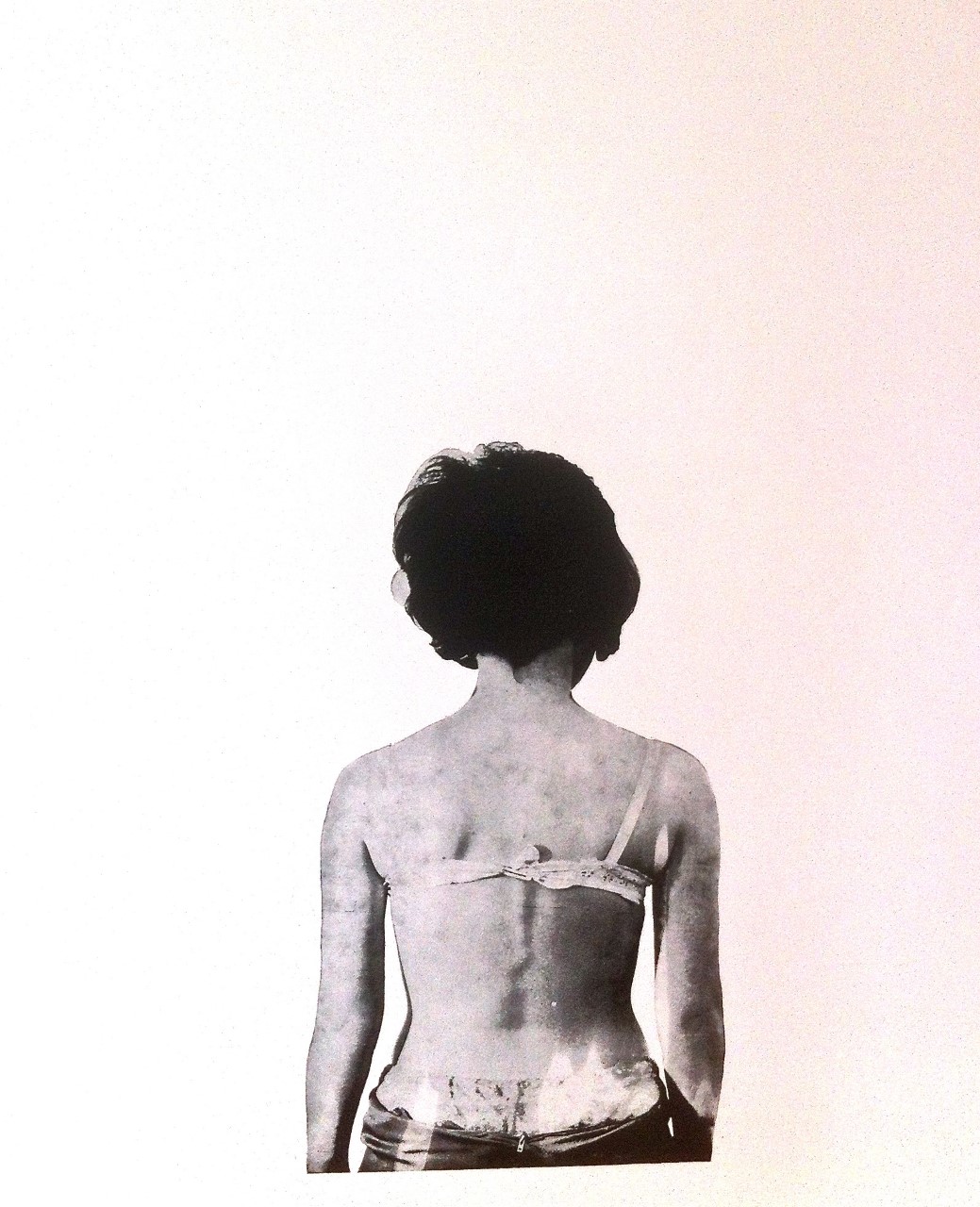

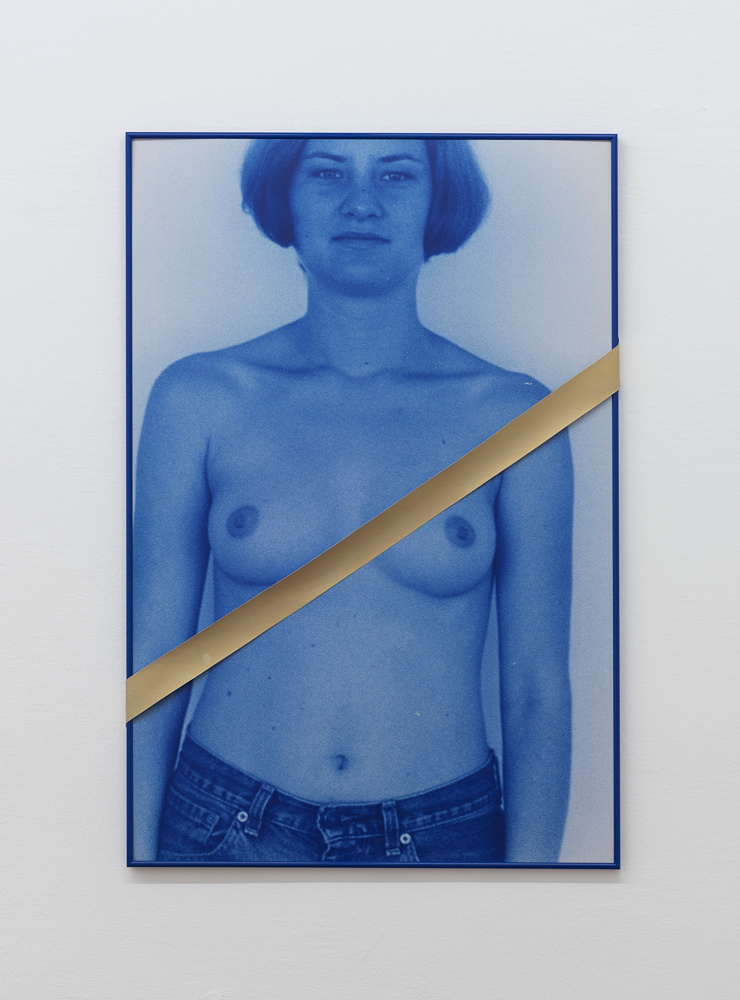

Jana Želibská grandit à Prague et emménage à Bratislava à l’âge de 13 ans. Elle obtient un diplôme d’art graphique à l’Académie des beaux-arts et du design de Bratislava en 1965. Après s’être essayée aux arts graphiques et à la peinture, elle se met à explorer les possibilités offertes par de nouveaux médiums moins onéreux. Plutôt que de produire de l’art, elle cherche à célébrer la figure de la femme émancipée et ouverte d’esprit en utilisant un vocabulaire visuel issu de la rue, des médias de masse et de la vie quotidienne, tout en critiquant dans le même temps la société patriarcale. Sa première exposition personnelle se tient en 1967 à la galerie Cyprián Majerník à Bratislava. Intitulée Possibility of Discovery, celle-ci revêt la forme d’un labyrinthe érotique du désir, où des objets anthropomorphes maquillés de peinture composent un gigantesque et énigmatique autoportrait dans l’espace. L’artiste fait de son corps un environnement immersif auquel le public est invité à prendre part activement en soulevant les rideaux pour regarder les miroirs qui dissimulent des formes de vagins. Elle obtient grâce à cette installation une bourse d’État qui lui permet de séjourner à Paris en 1968. Les œuvres Toilette I et Toilette II (1966), Venus (1967) et Object I (1967) sont sélectionnées pour l’exposition International Pop au Walker Art Center à Minneapolis en 2015. Triptych (1969) figure dans l’exposition Ludwig Goes Pop + The East Side Story en 2015-2016 au musée Ludwig de Budapest, consacrée aux artistes pop de l’époque venu·e·s d’Europe de l’Est et d’Europe centrale. En 1969, pour son exposition individuelle à la galerie Václav Špála de Prague, J. Želibská crée Kandarya Mahadeva, un temple de l’érotisme hippie et protoféministe, qui sera également présenté avec Possibility of Discovery lors de The World Goes Pop à la Tate Modern, à Londres, en 2015-2016. Elle fait à nouveau usage de miroirs ovales et rhombiformes pour renvoyer aux spectateurs et spectatrices leurs regards inquisiteurs sur les sexes de corps féminins érotisés, qui prennent l’aspect d’apsaras, ou danseuses célestes hindoues.

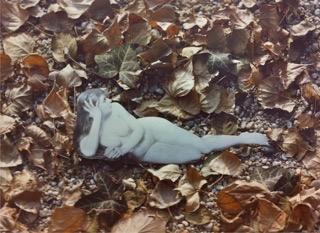

Dans les années 1970 et 1980, J. Želibská se trouve dans l’impossibilité d’exposer sous le régime communiste tchèque. Sa créativité se tourne donc vers le land art, la performance et la vidéo. Ses performances Betrothal of Spring (1970) et Small Fashion Show (1980), auxquelles participent beaucoup d’autres artistes, parmi lesquel·le·s Milan Adamčiak (1946-2017), Alex Mlynárčik (né en 1943), Miloš Urbásek (1932-1988) et Ľuba Velecká (née en 1941), acquièrent un statut mythique. En 1973, J. Želibská crée l’installation The Taste of Paradise pour la Biennale des jeunes créateurs de Paris. Dans l’esprit folklorique urbain du Nouveau Réalisme, elle utilise toutes sortes de matériaux artificiels (arbre, gazon, ciel) et une bande sonore de radio. En tant que femme, elle y joue avec l’image de l’arbre et de la pomme qui, dans la tradition judéo-chrétienne, symbolisent la tentation, le désir, le savoir défendu et le péché originel. À cette même époque, sa recherche se porte sur les motifs iconographiques sexuels qu’elle trouve dans son environnement immédiat ainsi que dans les éléments naturels, comme pour son œuvre The Piece of Land (1974). Dans les années 1980, l’usage qu’elle fait de la photographie et du caméscope dans ses planches graphiques, performances, objets et installations (vidéo) témoigne du lien étroit qu’elle entretient avec le théâtre et la musique classique et alternative. Ces expériences photographiques et filmiques de la fin des années 1980 lui permettent de sonder le domaine de l’intime et de superposer plusieurs niveaux de réalité et de temporalité, simultanément et de manière volontairement imparfaite en y insérant déformations et éléments troublants. Son regard détecte les creux, spirales, plis, fêlures, fractures et constellations dans les propriétés contrastées des matières et des formes. Ses installations respectent souvent la disposition symétrique du corps humain, notamment féminin (Dialogue, 1993 ; Concert for Cymbals and Breasts, 1994). Depuis les années 2000, toutes les œuvres de J. Želibská traitent du désir profondément humain d’explorer les énigmes de la vie. Dans ses installations comme Time Flies… Save Time (2016), elle s’inspire des profonds bouleversements que subit le monde à l’époque du changement climatique, des migrations de masse et de la mondialisation. On retrouve dans ses compositions faites de motifs nostalgiques, macabres ou kitsch, sur le plan à la fois visuel et sonore, son sens aigu de l’absurdité théâtrale et du paradoxe.

Pour son exposition individuelle au pavillon tchèque de la LVIIe Biennale de Venise en 2017, J. Želibská crée l’installation postapocalyptique Swan Song Now, dominée par la projection d’images de la mer filmée à Venise. Un groupe de cygnes lumineux posés sur de petits îlots symbolise l’implacable désir de constance de l’espèce humaine dans un monde en perpétuel mouvement, qui apporte son lot de pertes lorsque nous franchissons la brèche entre le passé et le présent. Avec sa double image vidéo d’une jeune fille qui tient dans chaque main un gyrophare de police comme source de lumière, l’agencement de vieux cygnes socialement distancés mourant en silence sur un fond musical composé par Matej Gyárfáš (trois ans avant la pandémie du coronavirus) évoque également la solitude irrépressible des êtres humains et la lente agonie du monde tel que nous le connaissons. Les œuvres de J. Želibská figurent notamment dans les collections de la Galerie nationale slovaque à Bratislava, de la Galerie nationale de Prague et de la collection Linea.

Jana Želibská, Swan Song Now, 2017

Jana Želibská, Swan Song Now, 2017