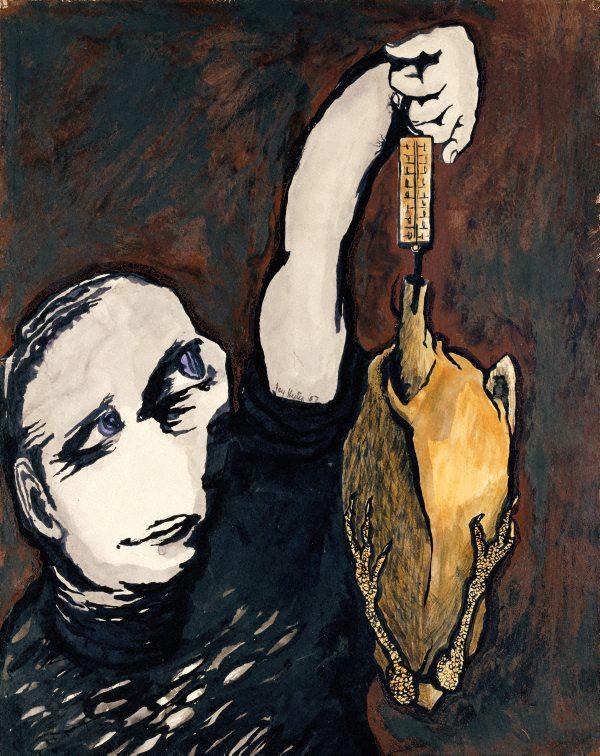

Joy Hester

Hart, Deborah, Joy Hester and Friends, cat. exp., National Gallery of Australia, Canberra (1er septembre – 28 octobre 2001), Canberra, National Gallery of Australia, 2001

→MacGill, Belinda, « Joy Hester: A Subjective Approach », Australian and New Zealand Journal of Art, no 1, 2000, p. 79-93

→Burke, Janine (dir.), Dear Sun: The Letters of Joy Hester and Sunday Reed, Melbourne, Minerva, 1995

Joy Hester: Remember Me, Heide Museum of Modern Art, Melbourne, 27 novembre 2020 – 21 février 2021

→Joy Hester Retrospective, National Gallery of Victoria, Melbourne, 29 septembre – 5 décembre 1981

→Joy Hester, Melbourne Book Club Gallery, Melbourne, 6-17 février 1950

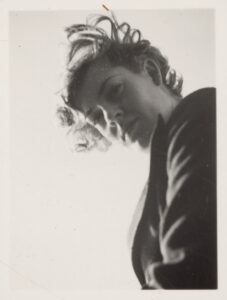

Plasticienne et poétesse australienne.

L’œuvre de Joy Hester offre une profonde réflexion personnelle sur les complexités de l’amour, de l’identité et de la perte. La jeune fille entame sa formation en 1936 dans un programme d’art commercial à la Technical School de Brighton. Elle étudie ensuite à l’école de la National Gallery, à Melbourne, de 1937 à 1938, s’inscrivant à la fois en peinture et en dessin. À la même époque, elle suit des cours de modèle vivant au sein de la société des artistes de l’État du Victoria, à Melbourne-Est.

La jeune artiste fait la rencontre des mécènes Sunday et John Reed en 1939 et, dès lors, se rend régulièrement à Heide, leur maison à Bulleen. Au début des années 1940, J. Hester et son premier mari, Albert Tucker (1914-1999), rejoignent le cercle de Heide, travaillant aux côtés d’autres artistes aussi notables que Sidney Nolan (1917-1992), Danila Vassilieff (1897-1958), Arthur Boyd (1920-1999) et John Perceval (1923-2000). J. Hester est une contributrice prolifique de la revue Angry Penguins, qui constitue alors une extension du cercle de Heide et révolutionne la vision du modernisme australien par l’art et la littérature.

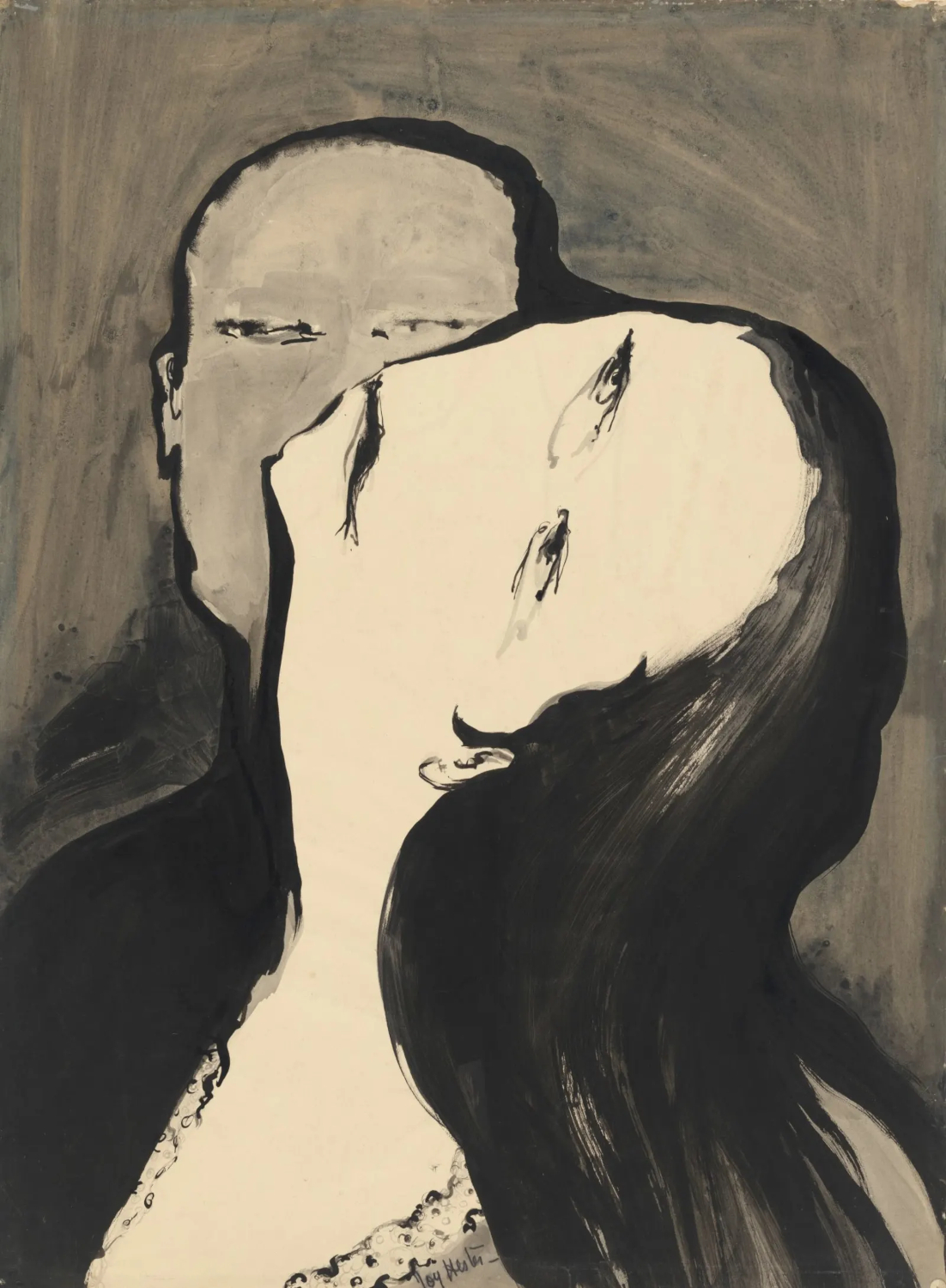

L’intérêt de J. Hester pour les rapports humains dans toute leur complexité se retrouve au cœur de ses dessins. Une imagerie romantique et pourtant poignante dépeint un conflit intérieur, évoquant une voix souvent étouffée par ses contemporains masculins dans le discours de l’histoire de l’art. Les corps entremêlés de la série Love (1948-1949) incarnent des rêveries théâtrales sur l’intimité et la passion. Dans ses œuvres, J. Hester revient souvent à des représentations d’étreintes romantiques. Ces connotations éphémères de désir et de lien sont pourtant assombries par un sentiment de malaise rendu par le clair-obscur contrasté des figures féminines et masculines. Cependant, le style joueur de l’artiste dans cette série réfute tout érotisme, conduisant la sexualité et la sensibilité vers la relation.

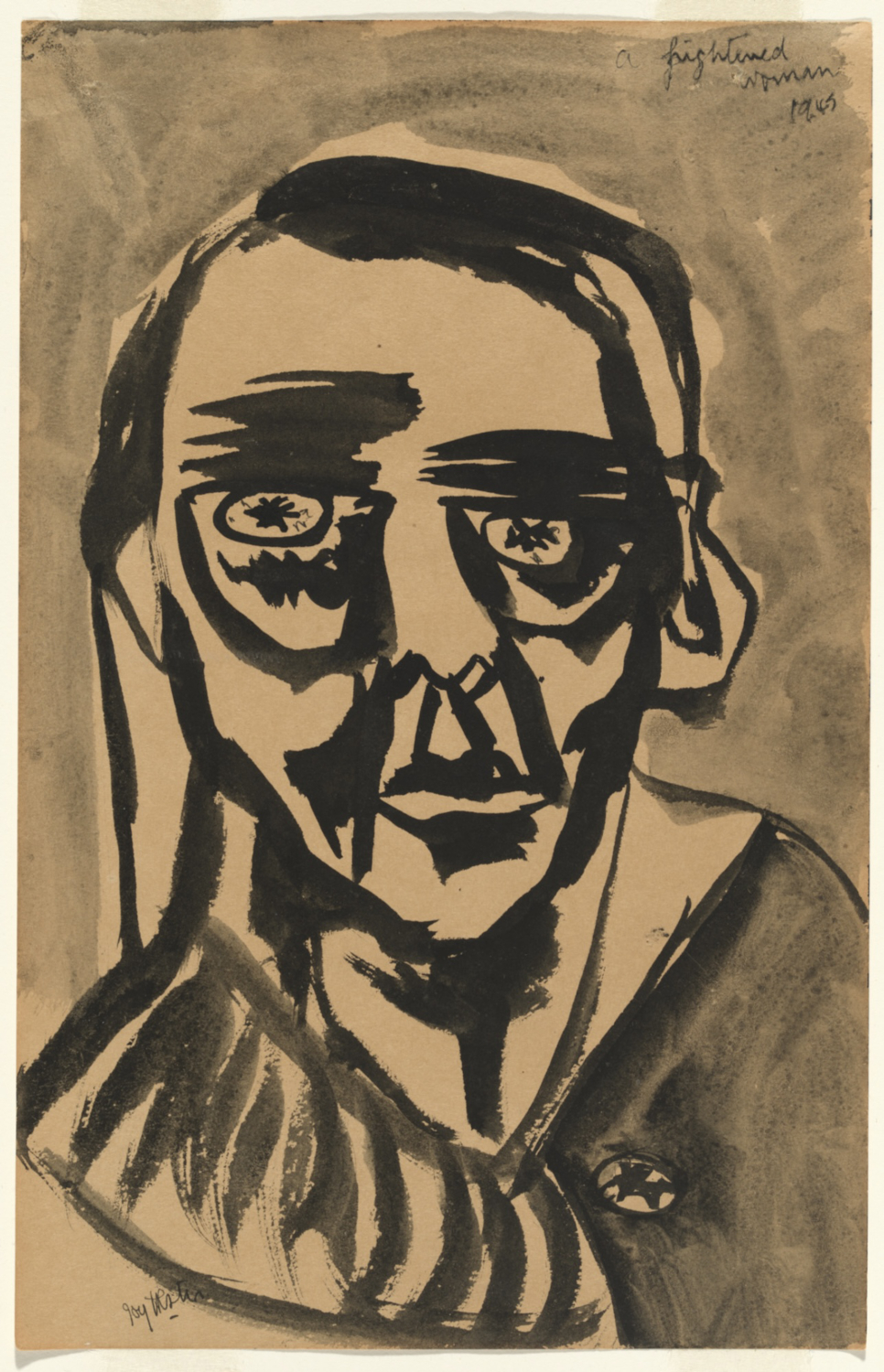

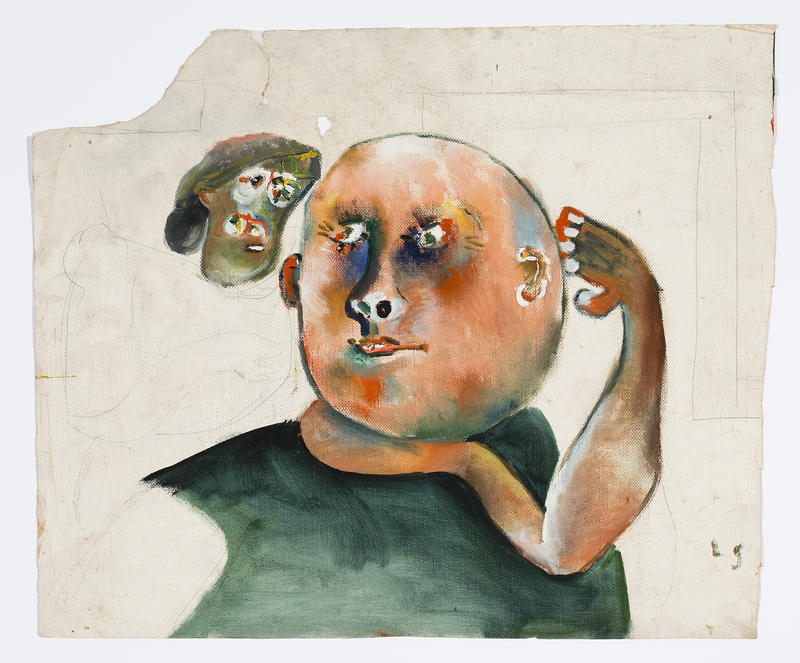

Au milieu des années 1940, une part importante de son œuvre est marquée par le souci du deuil et de la mort. S’intéressant à la fois aux effets culturels et psychologiques de la tragédie et aux réalités de la guerre en Australie, ses dessins de cette époque prennent un tour plus surréaliste. A Frightened Woman (1945) constitue une étude nuancée d’une victime d’un camp de prisonniers nazi. J. Hester saisit un aspect fantomatique dans le détail des yeux de la femme. Ces yeux stylisés caractéristiques, récurrents chez elle, confèrent au dessin un déroutant sentiment d’intimité, de décomposition et d’émotion humaine brute. Fortement autobiographique, sa série From an Incredible Night Dream (1946-1947) relate son propre diagnostic de la maladie de Hodgkin et ses premières expériences de cette forme de cancer : une série de nus féminins, tracés franchement à l’encre dans des formes distordues, suscite un sentiment de malaise presque tangible. Des motifs tels que des masques ainsi que des références à la maladie et à la radiothérapie parsèmeront ses œuvres ultérieures.

J. Hester a également exploré le désir, la nature et les relations dans plus de deux cents poèmes, souvent de nature expérimentale. On citera notamment « Dream for Winter » (1947), « Micetto, Father of Kisses » (1951) et « Freak Rose » (1952).

Son œuvre a été présentée lors de trois expositions personnelles et de nombreuses expositions collectives. Sa mémoire se perpétue dans des expositions posthumes, dont une grande rétrospective qui s’est tenue au musée d’Art moderne Heide et à la galerie nationale Victoria, à Melbourne. On trouve ses œuvres dans la plupart des grandes institutions muséales d’Australie.

Une notice réalisée dans le cadre du réseau académique d’AWARE, TEAM : Teaching, E-learning, Agency and Mentoring

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023