Karen Knorr

Knorr Karen, Genii loci: the photographic work of Karen Knorr, Londres, Black Dog Publication, 2002

→Knorr Karen, Coca Villar, Cristina Elena, Karen Knorr, Madrid, La Fabrica, Universidad de Cordoba, 2011

Here We Are, Old Sessions House, London, 18 septembre – 1er octobre 2017

→Photo London, Somerset House, London, 18 mai – 21 mai 2017

Photographe américaine.

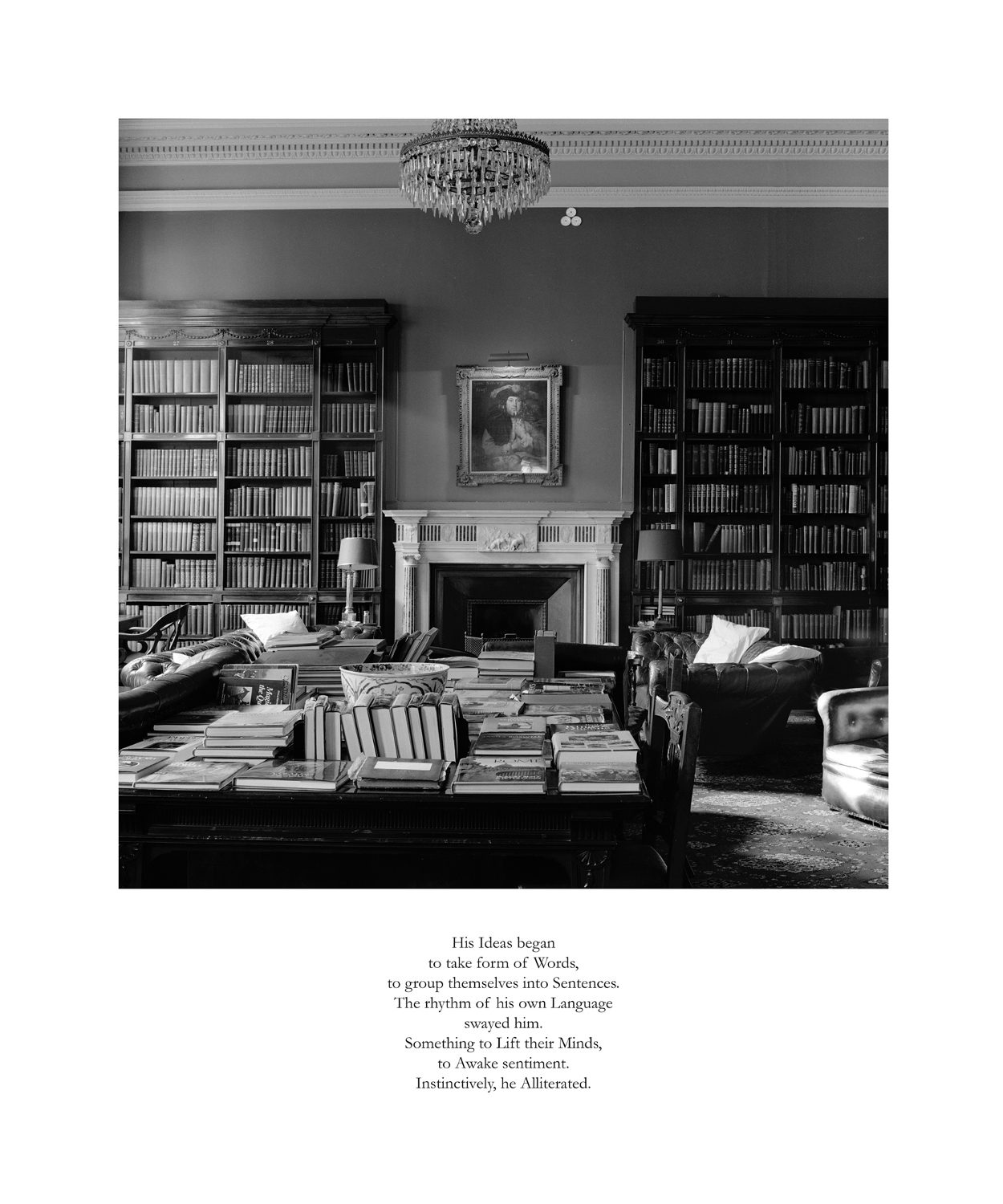

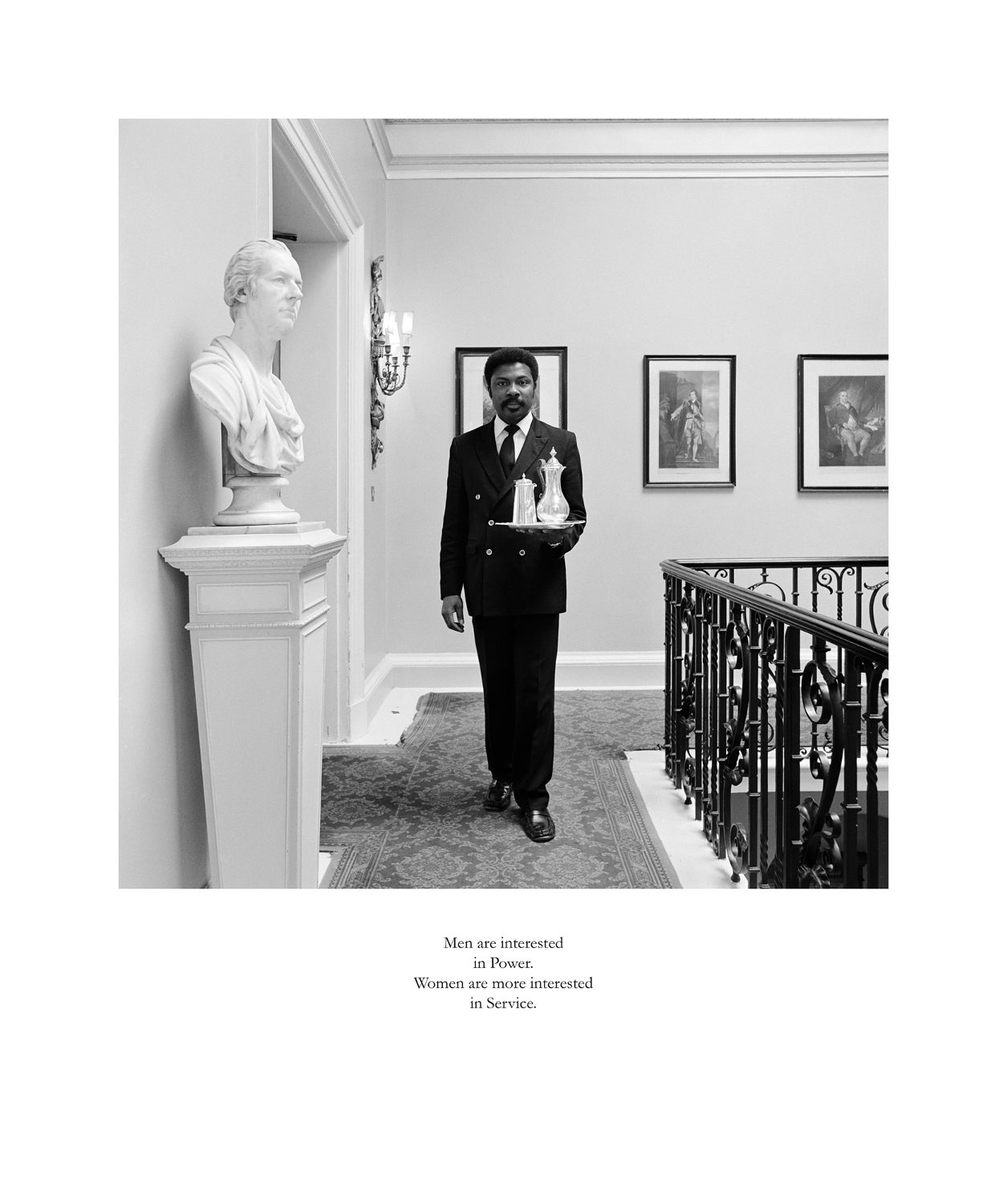

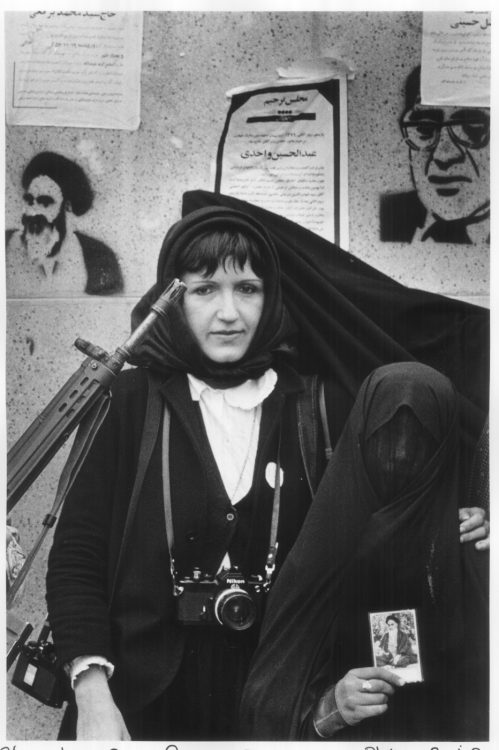

Karen Knorr a grandi à San Juan (Porto Rico), étudié à Paris (American College et l’Atelier), puis à Londres (Harrow College of Art and Design et Polytechnic of Central London). Passionnée d’esthétique et de politique, elle rencontre Simon Watney, Laura Mulvey, Mary Kelly et Victor Burgin, qui l’initient aux liens entre art, philosophie et sociologie, et dont l’influence sera déterminante dans son parcours. Ses séries de photographies mêlent ainsi esthétique et politique, à travers les figures humaine et animale. Elle se révèle au public au début des années 1980, grâce à des reportages sur la grande bourgeoisie britannique : dans la série Belgravia (1979-1981), ses photographies en noir et blanc sont accompagnées de textes ironiques, qui dénoncent le côté réactionnaire et saugrenu du style de vie et de la hiérarchie sociale, sous l’ère néolibérale de Margaret Thatcher ; pour Gentlemen (1981-1983), elle s’infiltre dans les clubs masculins de St James à Londres. À travers le genre de la photographie documentaire, elle développe un dialogue critique, teinté d’humour, en s’appropriant différentes stratégies visuelles et textuelles pour examiner le sujet choisi : avec la série des Connoisseurs (1986), K. Knorr pénètre l’espace muséal (Chiswick House ; Osterley Park House ; Dulwich Picture Gallery ; Victoria and Albert Museum) afin de s’enquérir des idées reçues sur la beauté et le bon goût.

Dans cette perspective, elle met en scène des personnages et des animaux, qui interrogent narquoisement les conceptions esthétiques héritées du XVIIIe siècle ; cette œuvre inaugure l’utilisation récurrente de l’espace muséal comme décor, un décor dont elle ne cessera d’étudier l’aménagement, la dimension patrimoniale, l’héritage et les préjugés sur les beaux-arts. Après la série Académies, pour laquelle elle a aussi recours à la vidéo, elle réalise Fables (2004-2008) : l’animal devient l’acteur principal, et, désormais, le noir et blanc laisse place à la couleur. Dans les salles du musée Condé à Chantilly, de l’hôtel Mangelas à Paris ou encore du château de Chambord, elle présente des animaux vivants ou empaillés, provoquant alors des rencontres originales entre des bêtes et le faste baroque de sites patrimoniaux. En filigrane de ces narrations, dont la proximité avec les fables de La Fontaine, entre autres, est affirmée, se dévoile sa volonté de confronter culture populaire et patrimoine. Plus récemment, la photographe a développé une série consacrée au patrimoine indien, sur le site du Rajasthan. Ses clichés ont fait l’objet de nombreuses expositions et figurent parmi des collections internationales (Centre Pompidou, Paris ; Victoria and Albert Museum, Londres ; Moderna Museet, Stockholm). En 2018, elle devient présidente honoraire de la British Royal Photographic Society.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

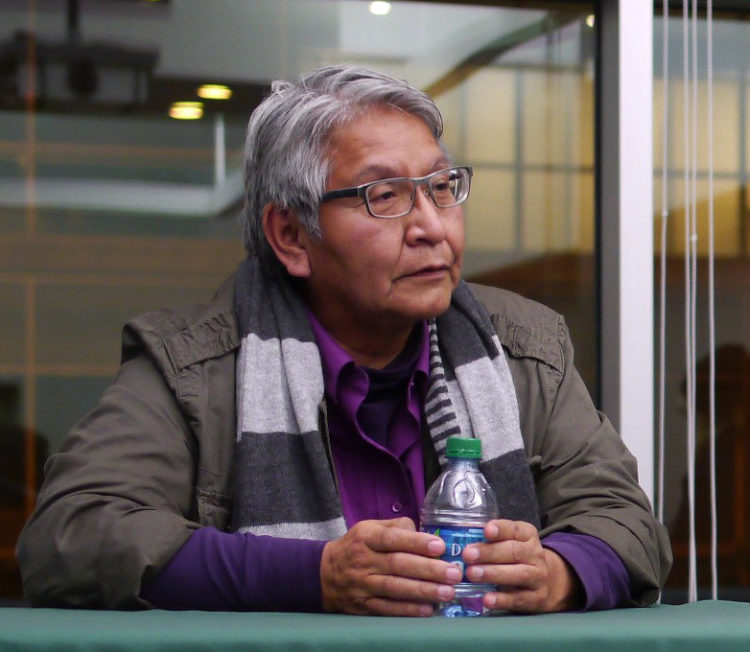

Portrait de Karen Knorr, elles@centrepompidou

Portrait de Karen Knorr, elles@centrepompidou  Karen Knorr à propos de India Song

Karen Knorr à propos de India Song