Maria Pinińska-Bereś

Barbara Gajewska, Jerzy Hanusek (dir.), Maria Pinińska-Bereś 1931-1999, cat. expo., Cracovie, Bukier Sztuki Gallery, 1999

→Jerzy Hanusek, Maria Pinińska-Bereś. Działania efemeryczne/Ephemeric actions 1967-1996, Varsovie, Fundacja Monopol, 2017

Maria Pinińska-Bereś 1931-1999, Bunkier Sztuki Gallery, Cracovie, 1999

→Maria Pinińska-Bereś. Imaginarium cielesności, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 2012

Sculptrice polonaise.

Maria Pinińska-Bereś étudie la sculpture dans l’atelier de Xawery Dunikowski (1875-1964) au sein de l’Académie des beaux-arts Jan Matejko de Cracovie, dont elle sort diplômée en 1956. Elle y rencontre son futur mari, Jerzy Bereś (1930-2012), qu’elle épouse en 1957. Leur fille, Bettina, également artiste, naît en 1958. M. Pinińska-Bereś vit à Cracovie jusqu’à sa mort et participe activement au développement culturel de la ville (en 1962, son mari et elle fondent une exposition annuelle, Sculpture of the Year, dont le but est de mettre en avant de jeunes artistes d’avant-garde).

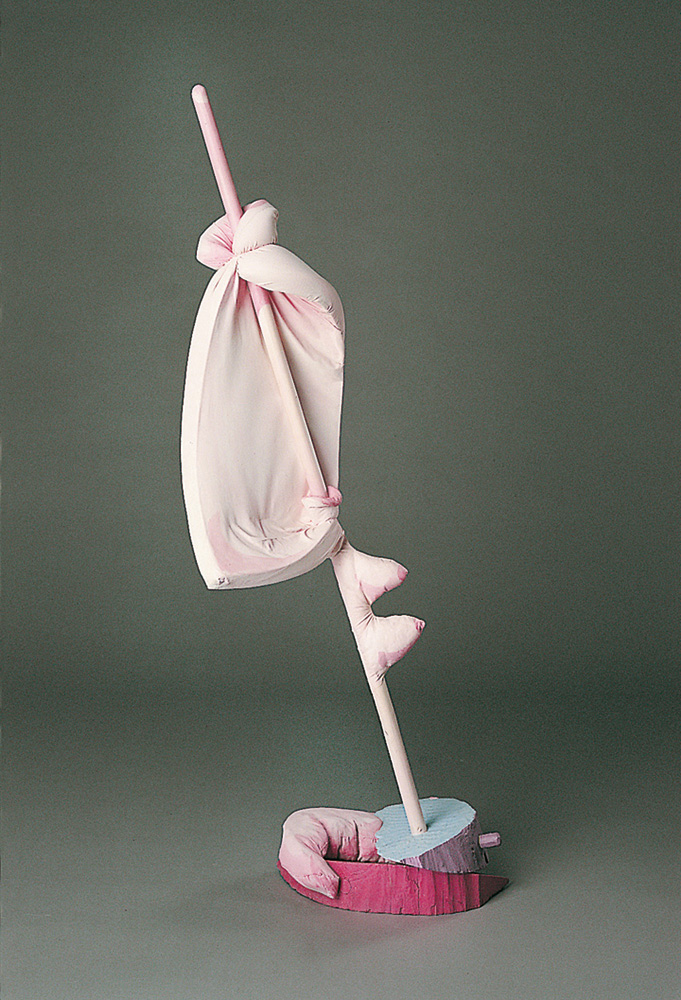

Ses premières sculptures sont en adéquation avec le style moderne en vogue parmi les artistes polonais·e·s de la période dite « du dégel » (un déclin du stalinisme à partir de la seconde moitié des années 1950). Son travail commence à changer au milieu des années 1960 pour acquérir le style que nous reconnaissons aujourd’hui comme le sien. Elle ajoute peu à peu de petites couvertures matelassées à ses sculptures en béton (comme dans Lady with a Bird, 1964), puis se met à utiliser de nouveaux matériaux, dont le papier mâché, le lin, la toile de jute, le cuir et le contreplaqué, et à y ajouter de la couleur – principalement du blanc, mais aussi du rose et du jaune (notamment dans les séries des Corsets et des Psycho-Small-Furniture réalisées à la fin des années 1960 et au début des années 1970). Les formes en tissu rose rembourré finissent par dominer sa production artistique (Sea Foam-Arisen Venus, 1977). Elle restera fidèle à ce choix esthétique jusqu’à la fin de sa vie. C’est également au milieu des années 1960 que la féminité et les diverses sortes d’oppression culturelle que subissent les femmes deviennent ses sujets de prédilection, avec une attention toute particulière accordée à l’érotisme. Dans ses notes d’intention plus tardives (1994), elle révèle que c’est son éducation dans « une famille ultracatholique, avec à sa tête un patriarche dont les valeurs étaient encore celles du XIXe siècle » qui a fortement influencé son œuvre, qu’elle a créée en tant que « femme parfaitement consciente de ce qu’implique le sort des femmes ».

Bien que M. Pinińska-Bereś soit principalement connue pour sa sculpture, elle met également en scène à partir de la fin des années 1970 des performances, soit pour des groupes d’ami·e·s de son quartier, soit lors de rencontres d’artistes (notamment la performance Landscape Annexation à Świeszyno en 1980). Elle attache une grande importance aux accessoires, parmi lesquels une bannière rose, qu’elle appelle sa « bannière personnelle » et qui joue un rôle primordial dans ses performances. La couleur rose, qui apparaît sous plusieurs formes dans ses œuvres, devient progressivement sa marque de fabrique. Bien que certain·e·s placent M. Pinińska-Bereś parmi les pionnières de l’art féministe en Pologne, celle-ci prend ses distances vis-à-vis du féminisme, qu’elle considère comme une idéologie qui, en tant que telle, ne doit pas l’emporter sur l’art.

Publication réalisée en partenariat avec l’Institut Polonais de Paris.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions