Nathalie Leroy Fiévée

Nathalie Leroy Fiévée — Résonance des contrastes, exh. cat., CAC de la Matmut, Saint-Pierre-de-Varengeville (October 3, 2015–January 3, 2016), Paris, Carpentier, 2015

→Latitudes, terre d’Amazonie, exh. cat., hôtel de ville de Paris, Paris (December 15, 2006–February 27, 2007), Paris, OCEA, 2006

→Dobbels, Daniel, Nathalie Leroy Fiévée, Nîmes, Conseil général du Gard, 2002

Des grains de poussière sur la mer. Sculpture contemporaine des Caraïbes françaises et d’Haïti, Little Haiti Cultural Center, Miami, March 7 – November 14, 2020; 516 ARTS, Albuquerque, June 19 – September 18, 2021; San Francisco Art Institute, San Francisco, November 18, 2021 – April 2, 2022; Villa du Parc, Annemasse, June 11 – September 18, 2022; Ferme du Buisson, Noisiel, October 15, 2022 – January 29, 2023; Fræme, Marseille, 2024; CAC Passerelle, Brest, 2024

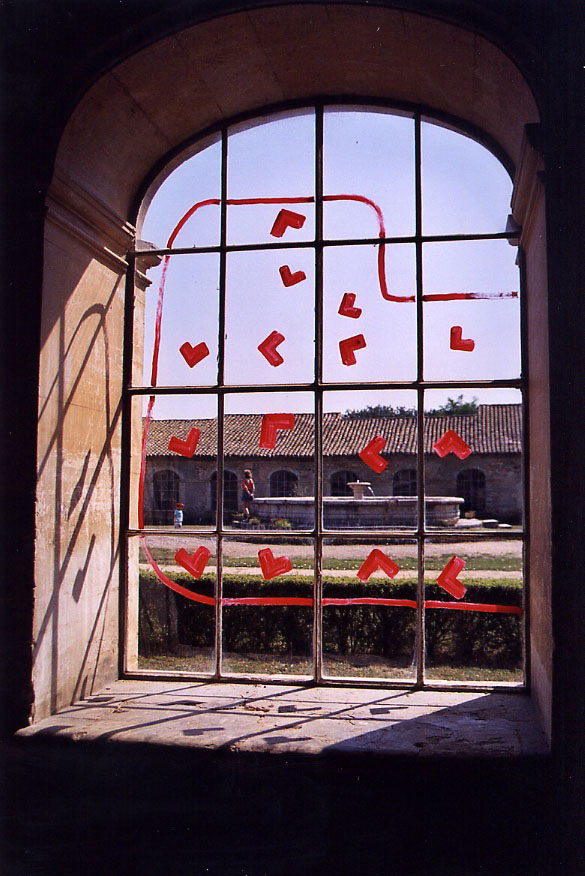

→Latitudes, Hôtel de Ville, Paris, 2006; Prefecture drawing-room and garden, French Guiana, 2006; Tjibaou Cultural Centre, Noumea, 2007; 10th Havana Biennial, 2007; Contemporary Art Museum, Panama, 2007; Pavillon de la Ville, Pointe-à-Pitre, 2007; École régionale des beaux-arts, Besançon, 2009

→Nathalie Leroy Fiévée. Tableaux et sérigraphies, Galerie Jean Fournier, Paris, October 19 – November 15, 2000

French Guianese painter.

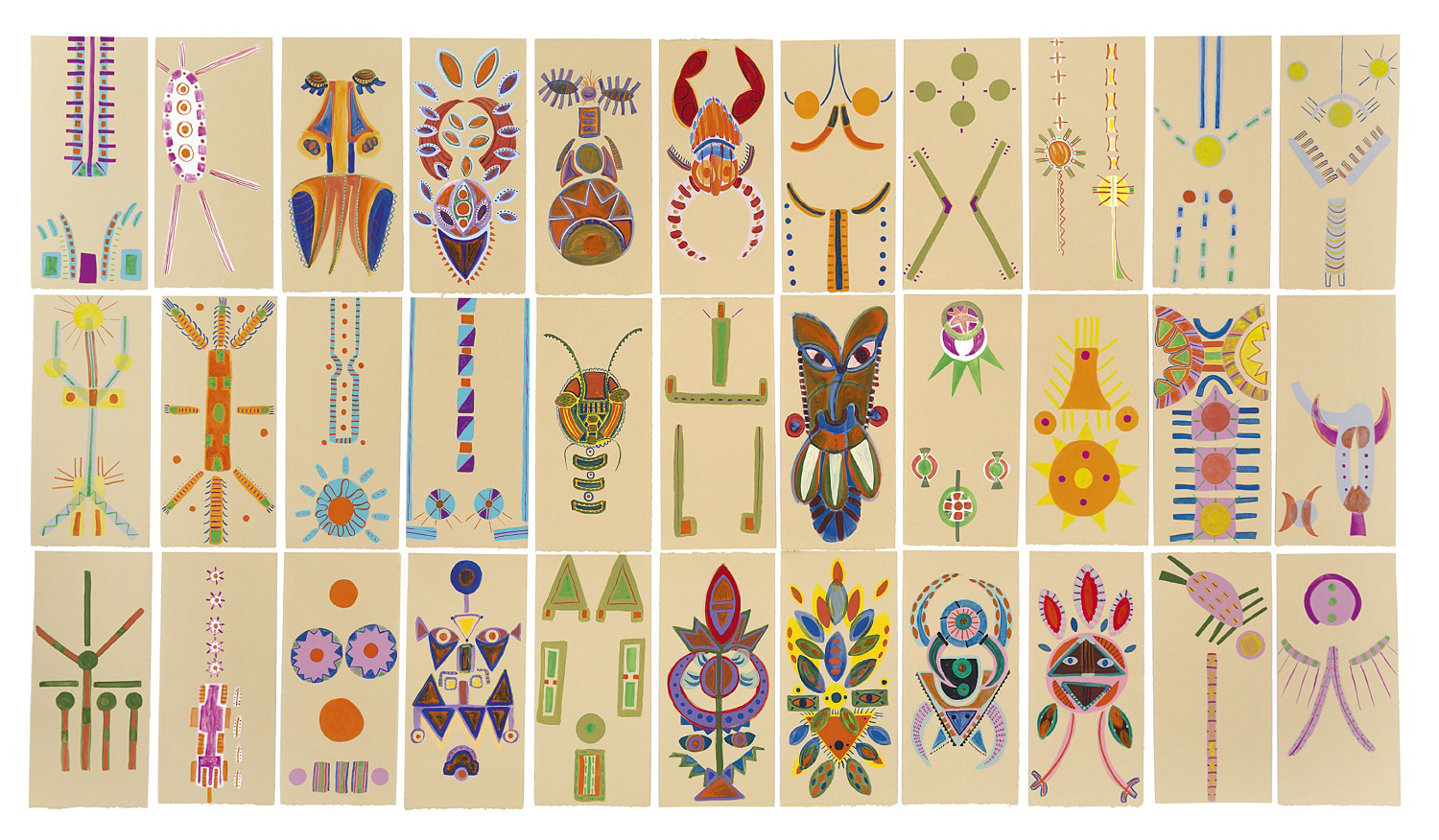

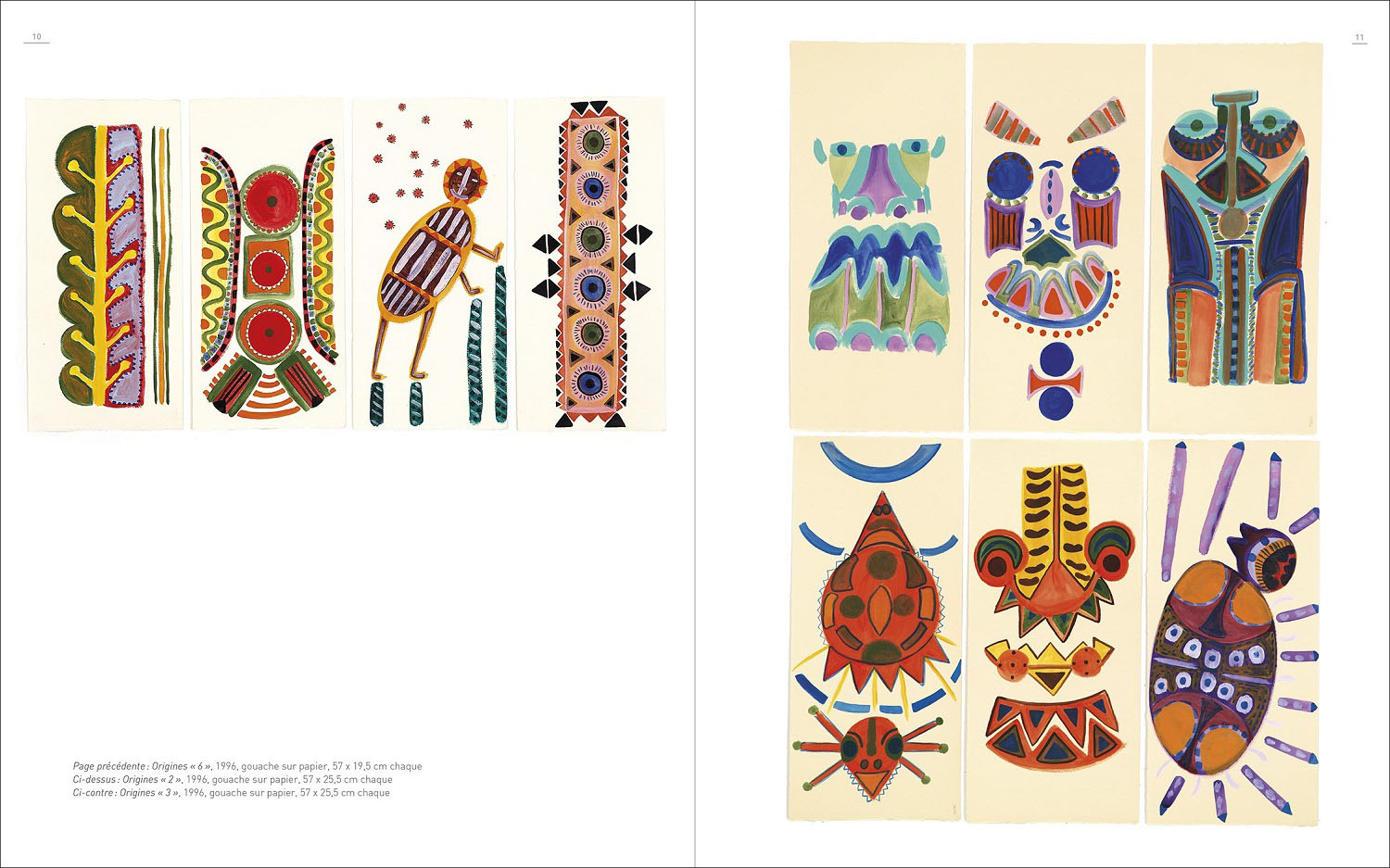

Nathalie Leroy Fiévée was born in Cayenne, French Guiana. In 1992, she was accepted at the Beaux-Arts school in Paris, where she studied under Claude Viallat (1936-), a founding member of the Supports/Surfaces movement. Before graduating with honours in 1998, she launched her gouache series Origines [Origins] (1996), which she now considers to represent the quintessence of her work. In 1996, during a study trip to the United States made possible by a Maurice Colin-Lefranc scholarship, N. Leroy Fiévée set out in search of the indigenous peoples of Arizona and New Mexico, accompanied by Navajo artist Joe Ben Junior (1958-). Her return to Paris marked the apotheosis of her plant-inspired paintings, which were shown in the early 2000s at the Galerie Jean Fournier, among other venues.

The specific mythology of Origines and the creative process involved remain a closely-guarded secret. The artist’s iconographical repertoire can nevertheless be linked to an aesthetic canon that in my view could be termed “micro-animist” in its manifestations of worlding, to quote anthropologist Philippe Descola. In this context, art is no longer perceived as a universal notion applicable to all communities; rather, communities are segregated by various modes of identification including animism and totemism, with the aim of building independent worlds encompassing images which are immune to a Western outlook. The anthropology expressed in N. Leroy Fiévée’s series, however, marks a shift from that recorded by ethnologists due to the mutations pervading the post-slavery visual culture, which bring about the disintegration of “macro-animist” aesthetics. Her oeuvre should therefore be considered in the light of the secularisation of colonised land (see Mohamed Amer Meziane, Des Empires sous la terre. Histoire écologique et raciale de la sécularisation, 2021) such as that endured in the Guianas and more generally in Abya Yala: the Christianisation of indigenous peoples and enslaved Africans, the extinction of relational experience, and the deforestation and naturalisation of its inhabited lands. In this context, the bèt dan-bwa [woodland creatures/fairies] of Afro-Guianese folklore that imbue the artist’s foresta dell’arte find themselves taking on the arduous role of “micro-animist” healers in order to restore the humus to both the land and the extant manifestations of its colonial past.

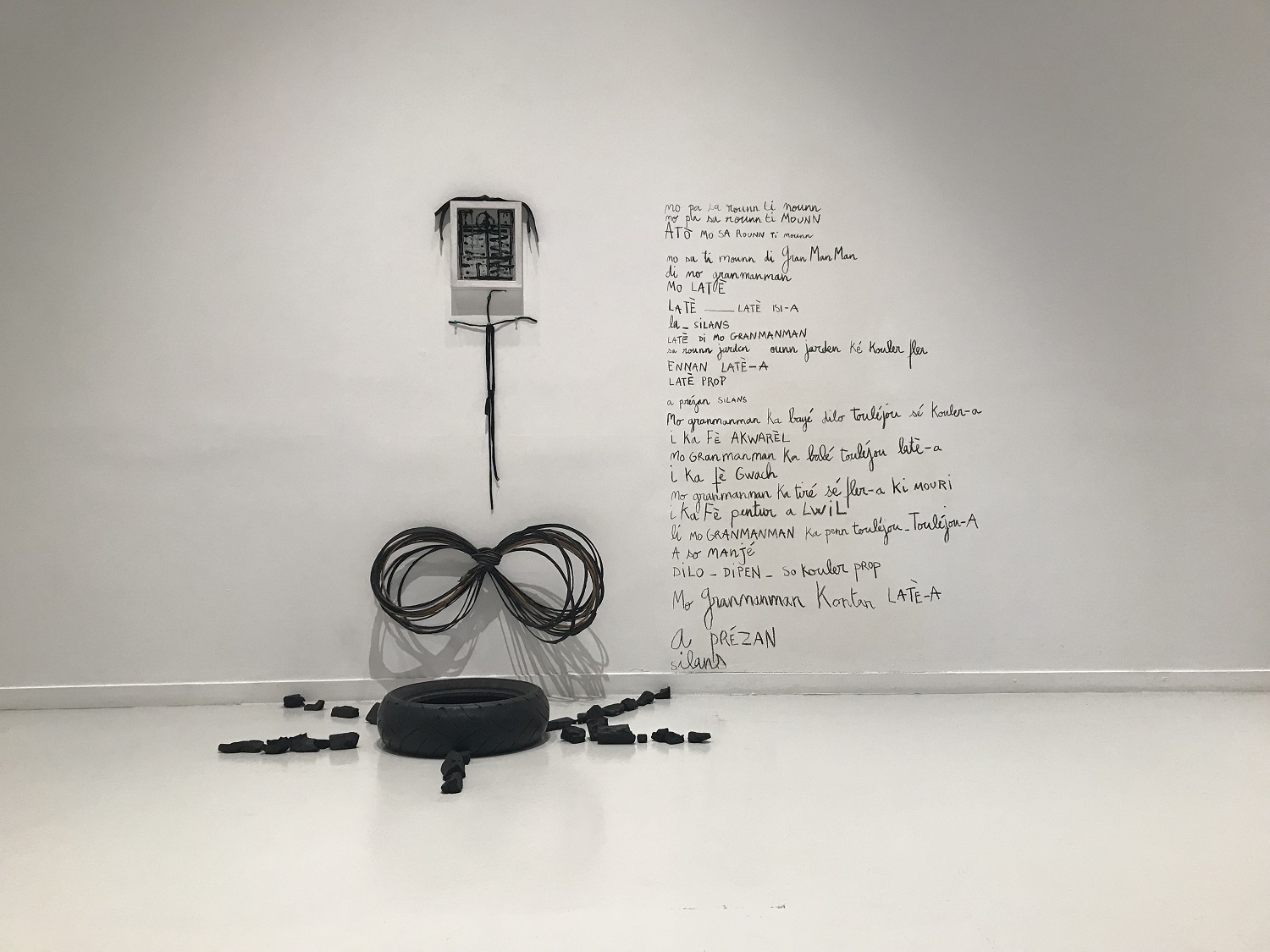

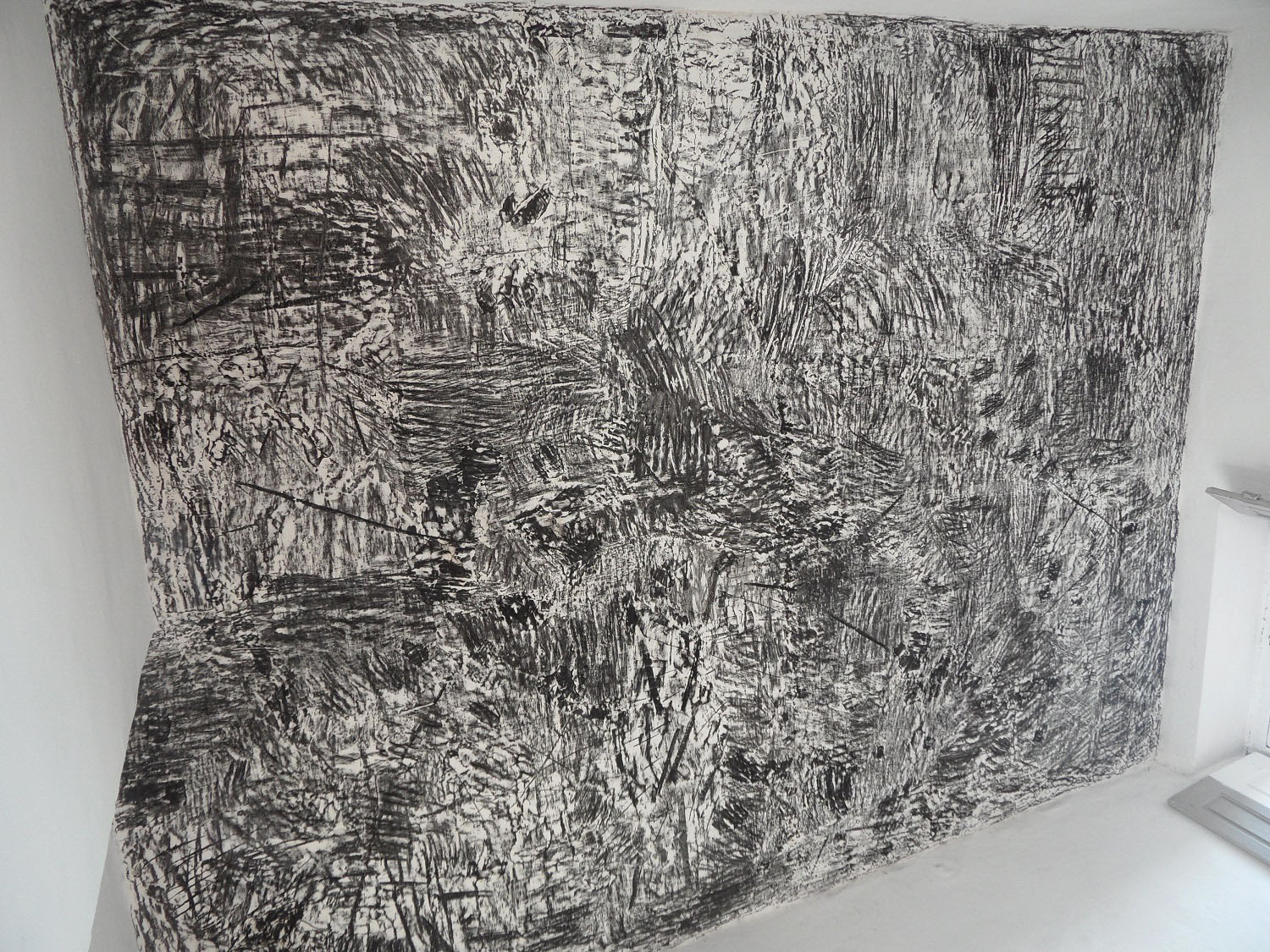

As an animist, N. Leroy Fiévée’s artistic practice eschews the unique; instead, she unfetters her painting from the figurative expressions of contemporary art’s inherent secularist aesthetic through the concept of the garden, which she whirls around, much like Toni Morrison does in her novel Paradise (1998). In the wake of this turbulence, to mark the exhibition Des grains de poussière sur la mer [Dust Specks on the Sea], held at the Ferme du Buisson in 2022, she created Ex voto: isi-a-nwé blan blues [Ex voto: here black white blues, 2018-2022], an installation that included a poem of bereavement painted in situ and dedicated to Mamilusi, her deceased Kali’na grandmother, and to the garden of the home in which the artist grew up.

A biography produced as part of “The Origin of Others. Rewriting Art History in the Americas, 19th Century – Today” research programme, in partnership with the Clark Art Institute.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2023