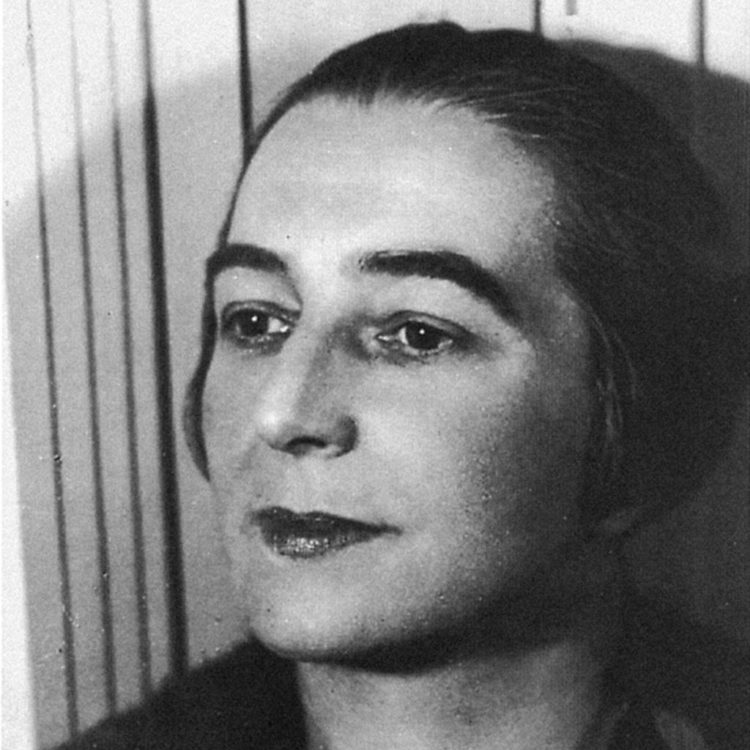

Olga Rozanova

Chepik Tatyana et al., Olga Rozanova, 1886-1918, cat. expo., Helsinki, Helsingin Kaupungin Taidemuseo, 1992

→Gurianova Nina, Olga Rozanova and the Culture of the Russian Avant-Garde 1910-1918, Amsterdam / Abingdon, G+B Arts International / Marston, 1999

→Bowlt John, Drutt Matthew (dir.), Amazons of the Avant-Garde: Alexandra Exter, Natalia Goncharova, Liubov Popova, Olga Rozanova, Varvara Stepanova and Nadezhda Udaltsova, cat. expo., Deutsche Guggenheim Berlin ; Royal Academy of Art, Londres ; Peggy Guggenheim Collection, Venise ; Guggenheim Museum Bilbao ; Solomon R. Guggenheim, New York ; New York, Guggenheim Museum (1999-2001), New York, Guggenheim Museum, 2000

Amazons of the Avant-Garde: Alexandra Exter, Natalia Goncharova, Liubov Popova, Olga Rozanova, Varvara Stepanova and Nadezhda Udaltsova, Deutsche Guggenheim Berlin ; Royal Academy of Art, Londres ; Peggy Guggenheim Collection, Venise ; Guggenheim Museum Bilbao ; Solomon R. Guggenheim, New York ; New York, Guggenheim Museum, 1999-2001

Peintre russe.

Inscrite en 1906 à l’école d’art Bolchakov de Moscou, Olga Rozanova suit ensuite les cours du peintre symboliste et paysagiste Konstantin Iouon et fréquente l’école d’arts appliqués Stroganov. En 1911, elle poursuit sa formation à l’école d’art d’Elizavéta Zvantséva. Elle rencontre Nikolaï Koulbine, Mikhaïl Matiouchine et Éléna Gouro, et s’implique dans les activités de leur groupe futuriste L’Union de la jeunesse. De 1911 à 1918, elle prend part aux expositions majeures de l’avant-garde, dont les expositions futuristes Tramway V et 0, 10, ainsi que celles du Valet de carreau. Durant sa période d’expérimentation, elle formule son credo théorique dans un article célèbre : « Bases de la nouvelle création et raisons de son incompréhension » (1913).

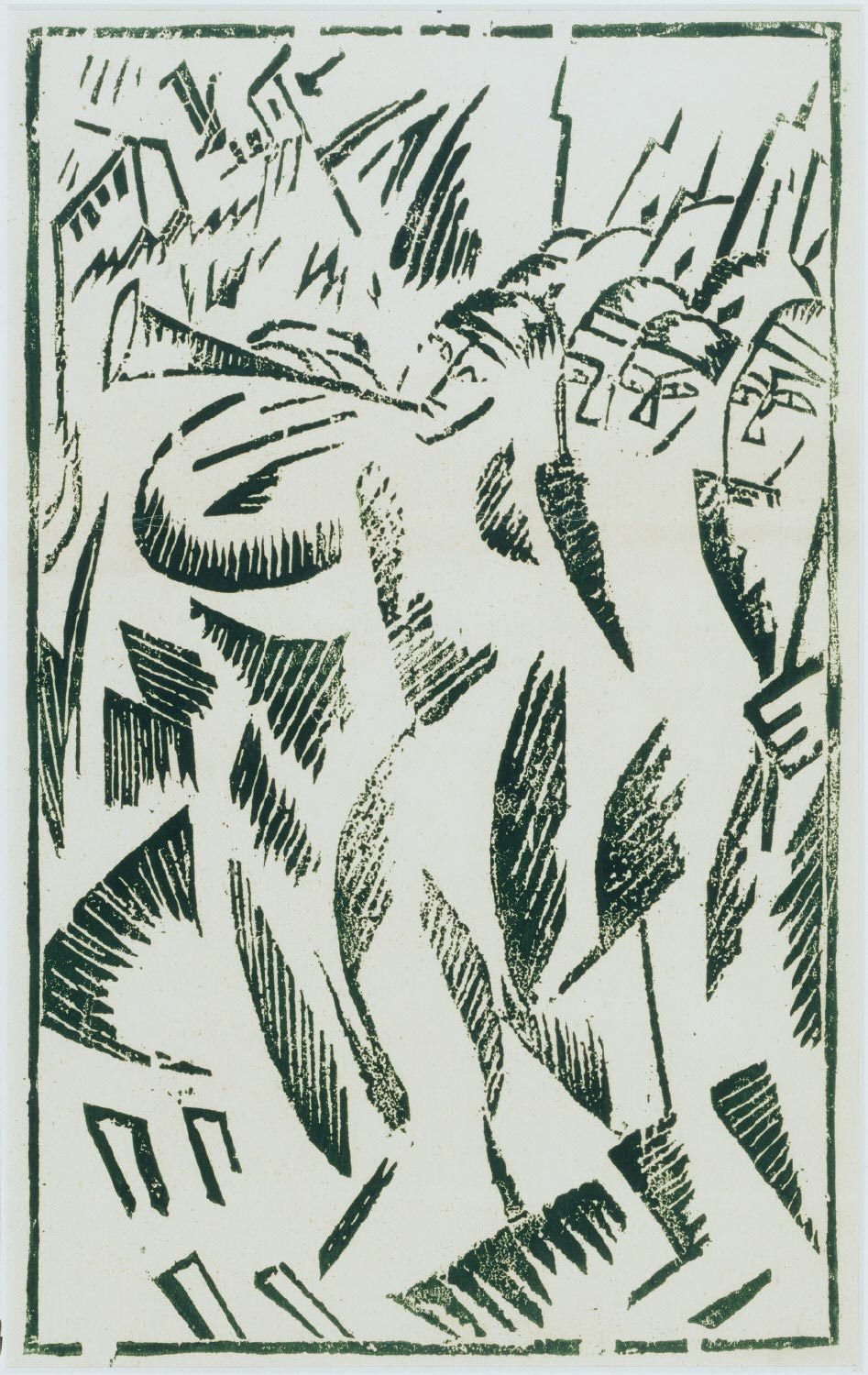

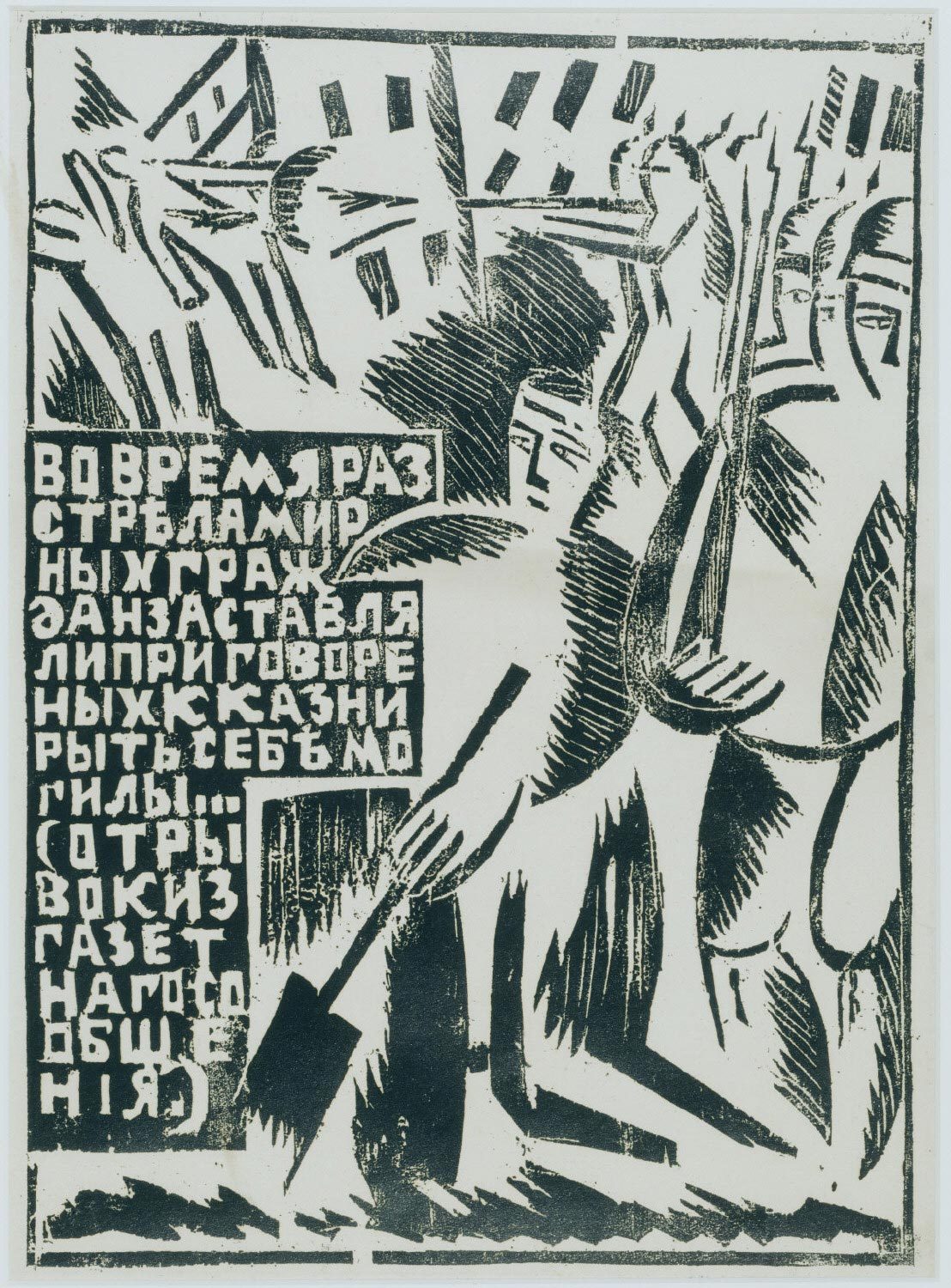

En 1912, elle se rapproche des poètes futuristes David Bourliouk, Vladimir Maïakovski et Alexeï Kroutchenykh, qu’elle épouse en 1916. C’est principalement avec lui et le poète Velimir Khlebnikov qu’elle participe à la création des « almanachs » futuristes, livres où image et poésie zaoum (« transmentale ») fusionnent, dans un souci d’affranchissement de toute norme, linguistique comme picturale. Rejoignant en 1916 le groupe Suprémus de Kasimir Malevitch, qui la considérera comme sa meilleure disciple et qui lui devra beaucoup pour sa propre évolution artistique, elle se consacre désormais à la peinture, avec des compositions abstraites.

À partir de 1917, sa création s’épure dans des œuvres originales et dépouillées. Comme la plupart des avant-gardistes, elle épouse les idéaux de la révolution d’Octobre. À ce titre, elle participe activement à la promotion et à l’enseignement des arts appliqués, en créant notamment des ateliers d’art et d’industrie. Après sa mort prématurée – elle sera victime de la diphtérie –, une grande exposition posthume lui est consacrée à Moscou en 1918, donnant à voir plus de 250 de ses œuvres.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013