Suzanne Lafont

Lafont Suzanne et ali., Suzanne Lafont : 1984-1988, cat. expo., Centre de la Vieille Charité, Marseille (21 avril – 18 juin 1989), Marseille, Musée de Marseille / Actes Sud, 1989

→David Catherine, Chevrier Jean-François, Suzanne Lafont, cat. expo., galerie nationale du Jeu de paume, Paris (17 mars – 24 mai 1992), Paris, Musée du Jeu de paume, 1992

→Brugerolle Marie de, Lafont Suzanne, Suzanne Lafont appelé par son nom, Arles, Actes Sud, 2003

Suzanne Lafont, musée du Jeu de paume, Paris, 17 mars – 24 mai 1992

→Suzanne Lafont, Situation Comedy, Mudam, Luxembourg, 17 février – 22 mai 2011

→Suzanne Lafont, Situations, Carré d’art, musée d’Art contemporain, Nîmes, 6 février – 26 avril 2015

Photographe française.

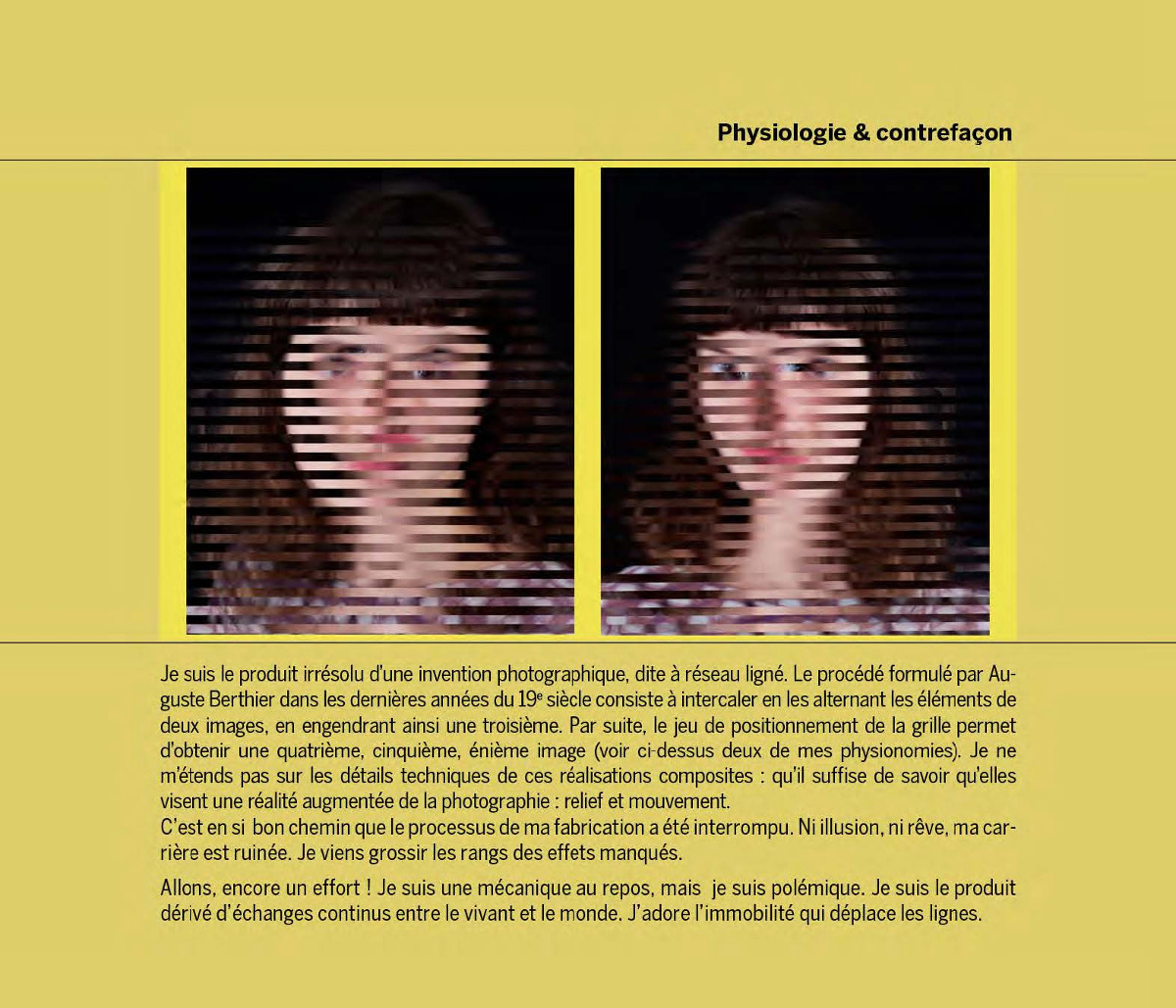

Depuis les années 1980, Suzanne Lafont se distingue sur la scène photographique contemporaine pour son approche atypique des problématiques suscitées par la représentation visuelle. Formée à la philosophie auprès de Jean-François Lyotard, elle se réfère régulièrement aux principes de la sophistique antique, fondée sur « les retournements propres au paradoxe », et l’ambivalence pour argumenter son projet analytique et ses choix iconographiques. À partir de 1984, ses photographies d’architecture détournent les lieux communs de la représentation chez les avant-gardistes de l’entre-deux-guerres – contre-plongée, plongée, oblique – et restituent des images naturalistes et abstraites de ces espaces. Entre 1985 et 1986, dans le cadre de la mission photographique de la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (Datar), elle réalise la série Littoral : des paysages côtiers d’Aquitaine et de Bretagne présentés en format tableau, cher aux photographes des années 1980, et qu’elle utilise depuis ses premières œuvres. À partir de 1987, les corps humains apparaissent dans son travail, d’abord à travers une série de Portraits, frontaux, à mi-corps, inspirés des modèles du XIXe siècle et dénués de dimension psychologique ou sociale ; ils seront présentés à l’exposition Une autre objectivité en 1988-1989.

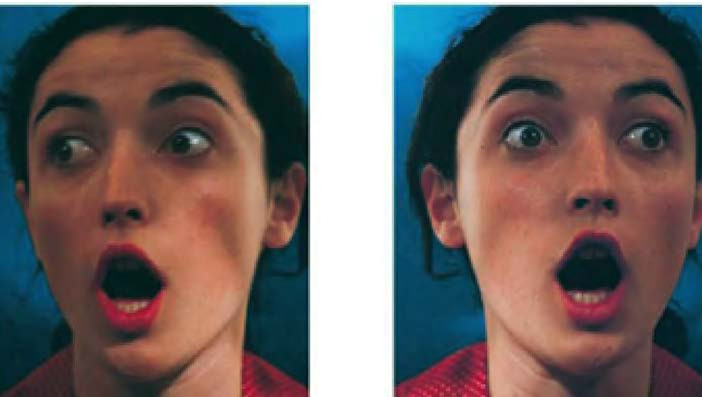

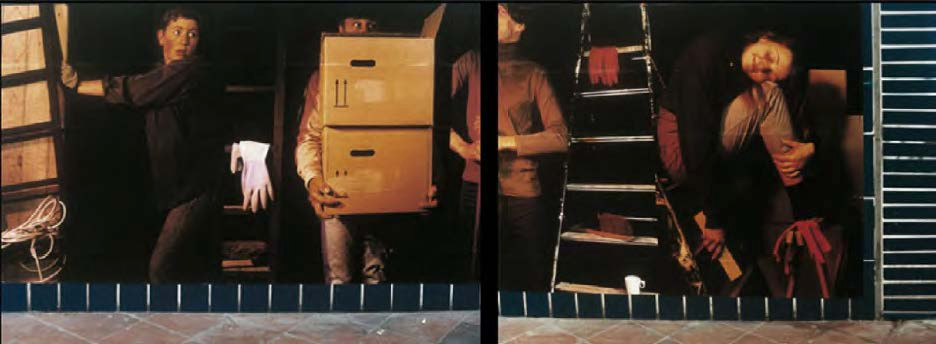

En marge de la photographie dite artistique ou « créative », S. Lafont n’a recours à aucune expérimentation technique ou manipulation. Néanmoins, la référence à l’esthétique cinématographique (Carl Dreyer, Jean-Luc Godard, Robert Bresson) est omniprésente dans les travaux de la période 1991-1992. Jean-François Chevrier parle d’ailleurs de « cinéma d’exposition » à propos des cycles de figures, Le Bruit, L’Argent, La Chute, Les Souffleurs et Les Chœurs de grimaces, inaugurés au musée du Jeu de paume (Paris), puis au Museum of Modern Art (New York) en 1992. Au début des années 2000, ses citations de la peinture occidentale (Le Caravage, Georges de La Tour) sont plus explicites, notamment dans les photographies en couleurs que sont les Embarras ou les Voisins, présentés en 2003 à la galerie parisienne Anne de Villepoix. Ses préoccupations quant à la philosophie du langage se manifestent dans ses travaux récents (Épisodes, 2001) et se développent largement en 2003 dans l’ouvrage Appelé par son nom, réalisé sur le modèle du dictionnaire, dans lequel ses images dialoguent de manière aléatoire avec des mots. L’exposition étant l’aboutissement de sa démarche réflexive, l’artiste présente seule et collectivement ses travaux dans nombre de manifestations depuis 1986. Ses œuvres sont conservées dans de nombreuses collections nationales françaises.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Suzanne Lafont au Carré d’art, Nîmes, 2015

Suzanne Lafont au Carré d’art, Nîmes, 2015