Prix AWARE

Portrait de Ti’iwan Couchili près de son atelier, décembre 2014 © Paul-Aimé William

La peintre Ti’iwan Couchili a été élevée dans une famille enracinée dans trois nations autochtones de Guyane : Teko, Wayana et Wayãpi. Son enfance a été nourrie par les récits des ancien·nes, auprès desquel·les elle a fait l’apprentissage des techniques traditionnelles du maluwana1.

Ti’iwan Couchili, Maluwana, non daté, © Ti’iwan Couchili

Ti’iwan Couchili, Maluwana, non daté, © Ti’iwan Couchili

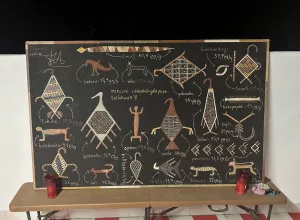

Depuis plus de trois décennies, elle pratique cet art qui naît d’un disque de bois sur lequel paraissent des figures mythiques non humaines, peintes en fonction de l’allure sphérique du support. Le maluwana est ensuite suspendu au plafond d’un tukusipan – un carbet circulaire ayant une fonction conviviale – afin d’embellir et de protéger cet habitat contre de mauvaises influences. Cette pratique a longtemps été exclusivement exercée par des hommes âgés : dans cette division sexuelle de la création, les femmes avaient interdiction de réaliser des maluwana. Elles étaient donc privées de l’apprentissage et de l’usage de cette culture vivante, au même titre que les enfants. Le régime patriarcal justifiait cette exclusion en invoquant de multiples dangers physiques, et même le risque de mort en cas de transgression.

Le travail plastique de Ti’iwan Couchili s’est construit systématiquement à partir d’« identités graphiques traditionnelles2 ». Elle réinterprète des bestiaires coutumiers issus de divers médiums – vannerie, perlerie, peintures faciales et corporelles, poterie – en les inscrivant dans une « modernité créatrice ». L’artiste défend ainsi ses œuvres comme des peintures à part entière, malgré les stéréotypes qui la réduisent à une autodidacte créant de l’artisanat et non de l’art légitime. Dans sa pratique, elle défie en permanence les normalisations de la peinture contemporaine, située entre hégémonie et suprématie, qui marginalise les créations, formations ou savoirs locaux hors du monde de l’art blanc. Par une approche de la répétition et de la variation, Ti’iwan Couchili réorganise l’espace visible immanent aux existant·es terrestres ou aquatiques du maluwana, en y associant de nouvelles physicalités et de puissants champs cognitifs qui offrent des questions internes et externes à sa communauté.

Ti’iwan Couchili, Tintukai, (Déforestation), non daté, © Ti’iwan Couchili

Ti’iwan Couchili, Tintukai, (Déforestation), détail, non daté, © Ti’iwan Couchili

Ti’iwan Couchili, Imprégnation mercurielle, 2011, © Paul-Aimé William

Depuis une quinzaine d’années, une partie de ses œuvres exposent les désordres sociaux et écologiques qu’endurent les communautés autochtones de Guyane : suicides, addictions, spoliation foncière, pollution des eaux, déforestation, imprégnation des animaux humains et non humains par les métaux lourds. Dans Imprégnation mercurielle et Tintukai [Déforestation], les motifs animaliers sont chacun accompagnés d’un phylactère descriptif composé du nom autochtone de l’être figuré et de son taux de mercure en microgrammes par gramme. Ces œuvres expriment la contamination environnementale au mercure constatée en Guyane depuis les années 1990 en raison de l’extraction historique de l’or puis de l’actuel orpaillage illégal. Ti’iwan Couchili alerte aussi sur le manque de prévention à l’égard de ce métal toxique à l’état primaire dans l’écosystème de la région, dont l’imprégnation est excessive notamment chez les autochtones. À ce titre, ses œuvres, qui politisent les continuités du matériel et du spirituel comme une partition, ont été exposées en dehors de la Guyane, au Tropiques Atrium de Fort-de-France, au musée des Confluences de Lyon et au musée d’Ethnographie de Genève.

Paul-Aimé William

Ti’iwan Couchili appartient au peuple Teko d’Amazonie (appelés parfois Emérillons, par les Occidentaux). Elle est née en 1972 au village de Saut Tampok sur la rivière Alawa (Tampok) à environ deux heures de pirogue de la jonction de cette rivière avec le fleuve Maroni. Sa famille vit à Kayodé et Elahé ainsi que Camopi. Ti’iwan Couchili est une artiste des arts premiers de Guyane, une artiste Amérindienne de la Nation Teko. Elle travaille et vit sur la commune de Montsinéry.

Le maluwana, ou maluana, est un élément architectural des peuples Wayana et Apalais, que l’on peut retrouver en Guyane, au Suriname et au Brésil. Il s’agit d’un disque en bois de fromager placé au sommet de la voûte du tukusipan, une grande case collective en forme de dôme habituellement érigée au centre des villages.

2

Correspondance entre l’artiste et l’auteur, décembre 2024.

Tous droits réservés dans tous pays/All rights reserved for all countries.