Focus

Pionnière, l’Américaine Loïe Fuller (1862-1928) révolutionne le spectacle vivant parisien à l’aube du XXe siècle. Mouvement et féerie sont au cœur de ses solos. Des lumières colorées sont projetées sur les larges pans des robes qu’elle fait tournoyer. Admirée par le poète Stéphane Mallarmé, elle danse au rythme des compositions de Claude Debussy et dit « jeter dans l’espace des vibrations et des vagues de musique visuelle ». Inventive, elle se livre à des expérimentations sur les tissus et l’électricité dans son propre théâtre et fait breveter ses inventions. Fascinée par la phosphorescence, elle demande – en vain – à Pierre et Marie Curie de lui confectionner un costume à base de sels de radium. Renommée, sa Danse serpentine est souvent imitée. Depuis 2011, la chorégraphe polonaise Ola Maciejewska en fait un objet de recherche à part entière.

Peu connue, la Française Valentine de Saint-Point (1875-1953) rédige en 1912 Le Manifeste de la femme futuristeen réponse à la misogynie de Filippo Tommaso Marinetti, théoricien du mouvement futuriste en Italie. Cherchant à libérer les femmes de la domination masculine, elle s’attaque ouvertement aux « poupées jaboteuses » du théâtre ainsi qu’aux danses sacrées et à la pantomime, qui ne fait que « copier » le réel. À la fois « art immobile » et « art mobile », son solo Métachorie (1913) est une tentative « idéiste » pour fusionner la musique, la poésie, la danse et la géométrie. Plus proche du machinisme futuriste, la danseuse italienne Giannina Censi (1913-1995) cherche à traduire plastiquement ses expériences de vol acrobatique. En 1931, vêtue d’un costume argenté, elle interprète l’Aerodancede F. T. Marinetti sur les « aéropoèmes » de ce dernier.

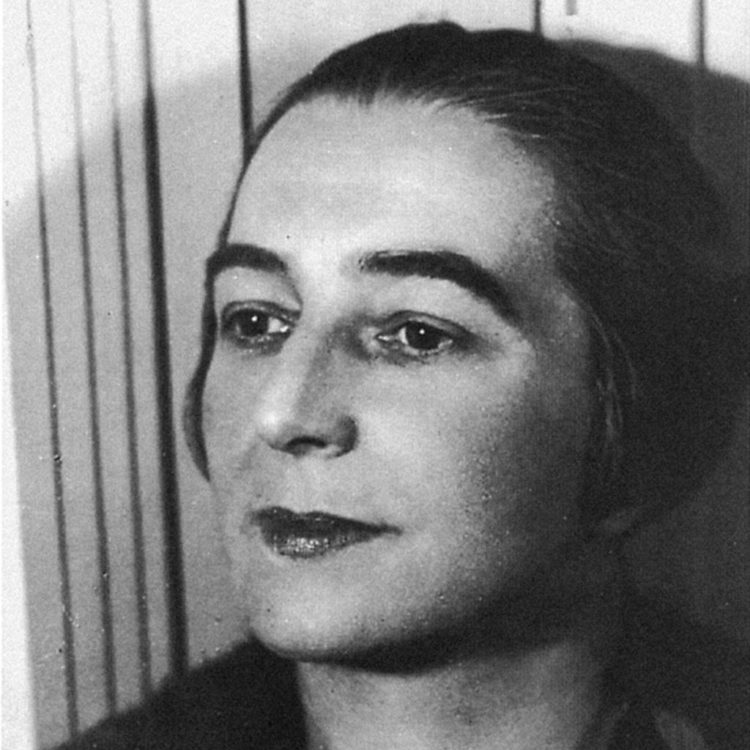

Le milieu du cabaret, de la pantomime et du cinéma est fondamental pour évoquer la figure sulfureuse de Valeska Gert (1892-1978). Amie de Bertolt Brecht, l’Allemande dit avoir improvisé une danse au son d’une machine à coudre et d’une machine à écrire lors d’une manifestation dadaïste berlinoise. Entre 1923 et 1927, la photographe Suse Byk (1884-1943) immortalise ses plus célèbres solos expressifs ou grotesques : Tod [Mort], Salomé, Kanaille, Klupperin [Entremetteuse]. Depuis plusieurs années, la performeuse hongroise Eszter Salamon (née en 1970) réactive ces créations.

Dans un tout autre style, Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) relève le défi de danser le visage et le corps dissimulés dans un fragile assemblage de papiers et de cartons peints, lors de l’ouverture de la galerie Dada à Zurich en 1916. Sept ans plus tard, répondant à une commande du dadaïste Tristan Tzara, Sonia Delaunay (1885-1979) crée les curieux costumes en tissu et carton portés par les interprètes de la soirée du Cœur à barbe.<

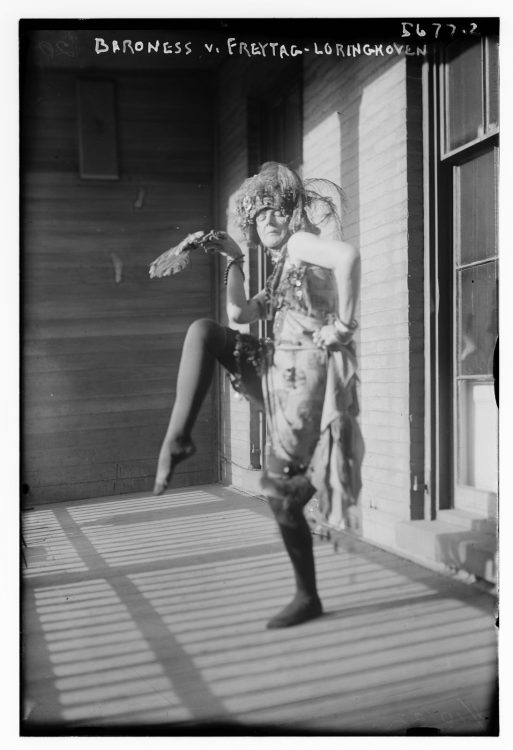

Enfin, le rôle joué par Elsa von Freytag-Loringhoven (1874-1927) dans l’avant-garde new-yorkaise des années 1917-1923 a été réévalué. La Dada Baroness ne se contente pas de s’exhiber dans des tenues extravagantes. Poétesse et sculptrice, elle collecte les objets trouvés et fréquente le cercle d’artistes du collectionneur Walter Conrad Arensberg, Man Ray et surtout Marcel Duchamp, dont elle fait le portrait sous la forme d’un assemblage. Certaines historiennes lui attribuent même l’invention du ready-made Fontaine, qui fait scandale en 1917.