Ana Lupaș

Drișcu Mihai, “From Object to Performance”, in Arta, N°8, 1971

→Arghir Anca, “Ana Lupaș”, Contemporary Artists, Londres, St. James Press, 1977

Ana Lupaș, Galeria Wspólczesna, Varsovie, 8 mars – 1 avril 1973

→Rencontre avec Ana Lupaș, museé cantonal de beaux-arts, Lausanne, 4 – 17 janvier 1982

→Ana Lupaș, Galerie im Taxispalais, Innsbruck, 28 juin – 24 août 2008

Plasticienne roumaine.

Descendante d’une famille de l’intelligentsia roumaine transylvanienne qui subit les purges politiques des années 1950, Ana Lupaș obtient son diplôme à l’Institutul de Arte Plastice Ioan-Andreescu à Cluj-Napoca en 1962. Son œuvre, fortement influencée par sa région d’origine, est intimement liée aux rythmes spécifiques et à l’ordre social intégratif du monde rural, avec ses rites ancestraux et ses pratiques de la vie quotidienne. Cette adhésion aux traditions paysannes immémoriales joue de ce fait un rôle crucial dans l’interprétation de la pratique multiforme d’A. Lupaș, et doit être comprise à la fois comme une prémisse, un environnement formateur et un champ de références qui occupe un aspect central dans son art.

A. Lupaș bénéficie d’une première reconnaissance internationale lors de ses participations à la Biennale internationale de tapisserie de Lausanne en 1969 et 1971, où son travail est exposé à côté de celui d’une nouvelle génération d’artistes d’Europe de l’Est, notamment Magdalena Abakanowicz (1930-2017), Jagoda Buić (née en 1930) et Ritzi Jacobi (née en 1941), dont les œuvres engagent un dialogue conceptuel avec la dimension sculpturale et immersive du textile. Cependant, la pratique d’A. Lupaș ne peut être limitée à une telle spécificité du médium ; elle doit plutôt être envisagée comme une démarche continue visant à faire radicalement évoluer notre compréhension de la place de l’art et de l’expérience que nous en faisons. Sa série Flying Carpets, présentée aux Biennales de Lausanne, donne un avant-goût de la transition rapide, dans ses créations, de la surface bidimensionnelle des tissus à l’objet tridimensionnel, auquel elle intègre de surcroît un potentiel performatif.

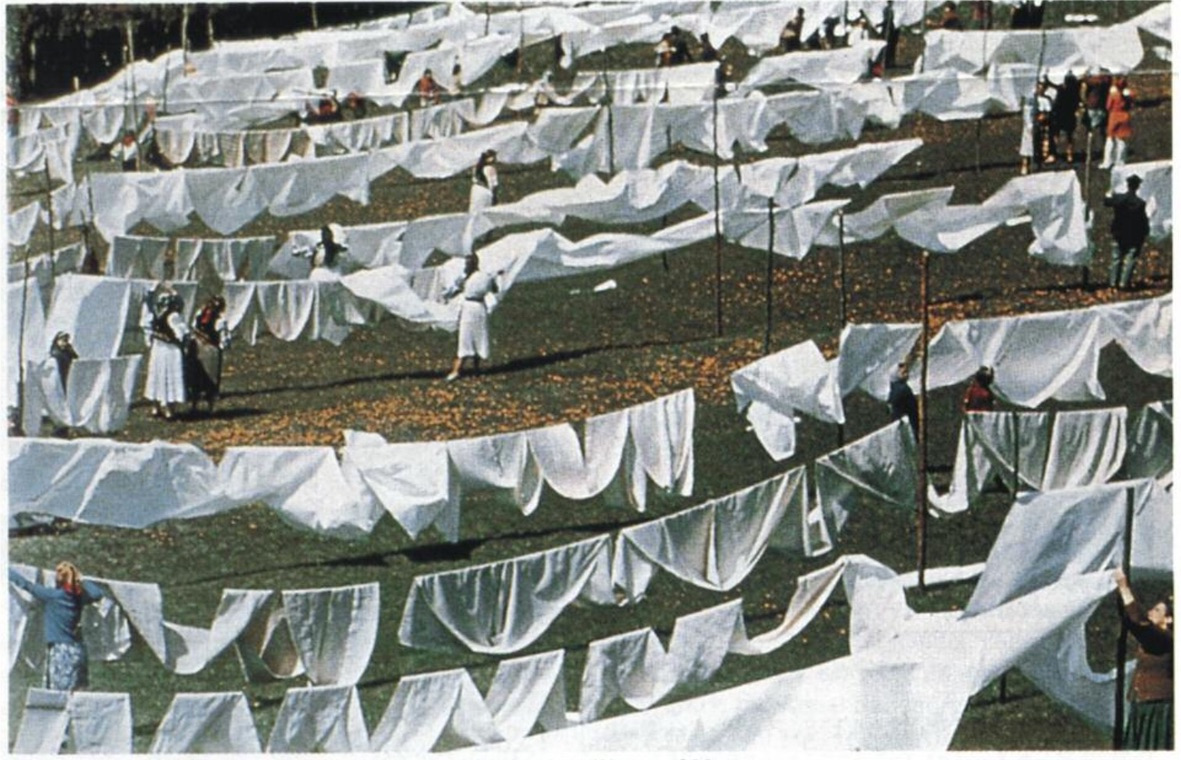

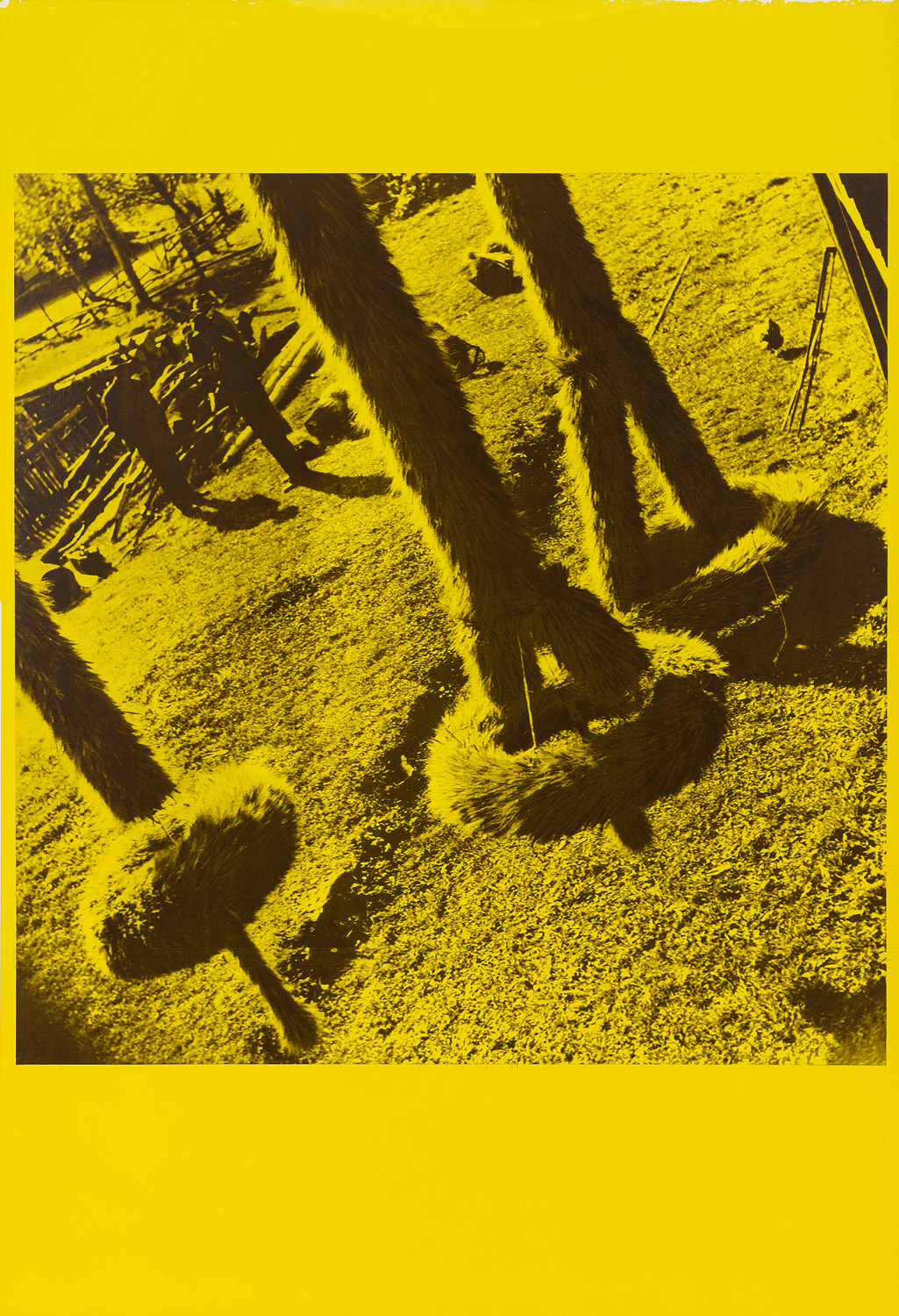

Des œuvres telles que The Solemn Process (1964-2008), Humid Installation (1970) et la série Coats (1962-1964) – Coat for Reaching the Sun, Coat for Reaching Heaven et Coat for Reaching the Purgatory –, comme l’installation en plein air Heaven (1972), traduisent toutes un mode de perception complexe de l’espace et de la temporalité, ainsi qu’une grammaire systémique et méticuleuse intimement liée à une vision anthropologique des gestes éternels. La volonté d’A. Lupaș de convertir ces gestes, de les transfigurer au moyen de la pratique artistique et de les incarner symboliquement et éthiquement la pousse à en explorer la simplicité essentielle et processuelle. Son intérêt profond pour l’idée d’une « transmission » présente dans chaque action humaine, y compris dans ses manifestations sociales et rituelles, est amplifiée dans son œuvre fondatrice Humid Installation, mise en scène en 1970 dans le village de Mărgău avec le concours de ses 100 habitants. L’intention artistique de l’installation donne une nouvelle fonction et une nouvelle connotation à l’activité domestique qui consiste à étendre le linge. Des dizaines de rangées de linge blanc suspendu à des fils sont alignées à flanc de colline et en modulent ainsi l’espace. Ici, l’objectif d’A. Lupaș est de multiplier à l’infini le geste artistique afin de le préserver, tout comme les traditions sont transmises d’une génération à la suivante.

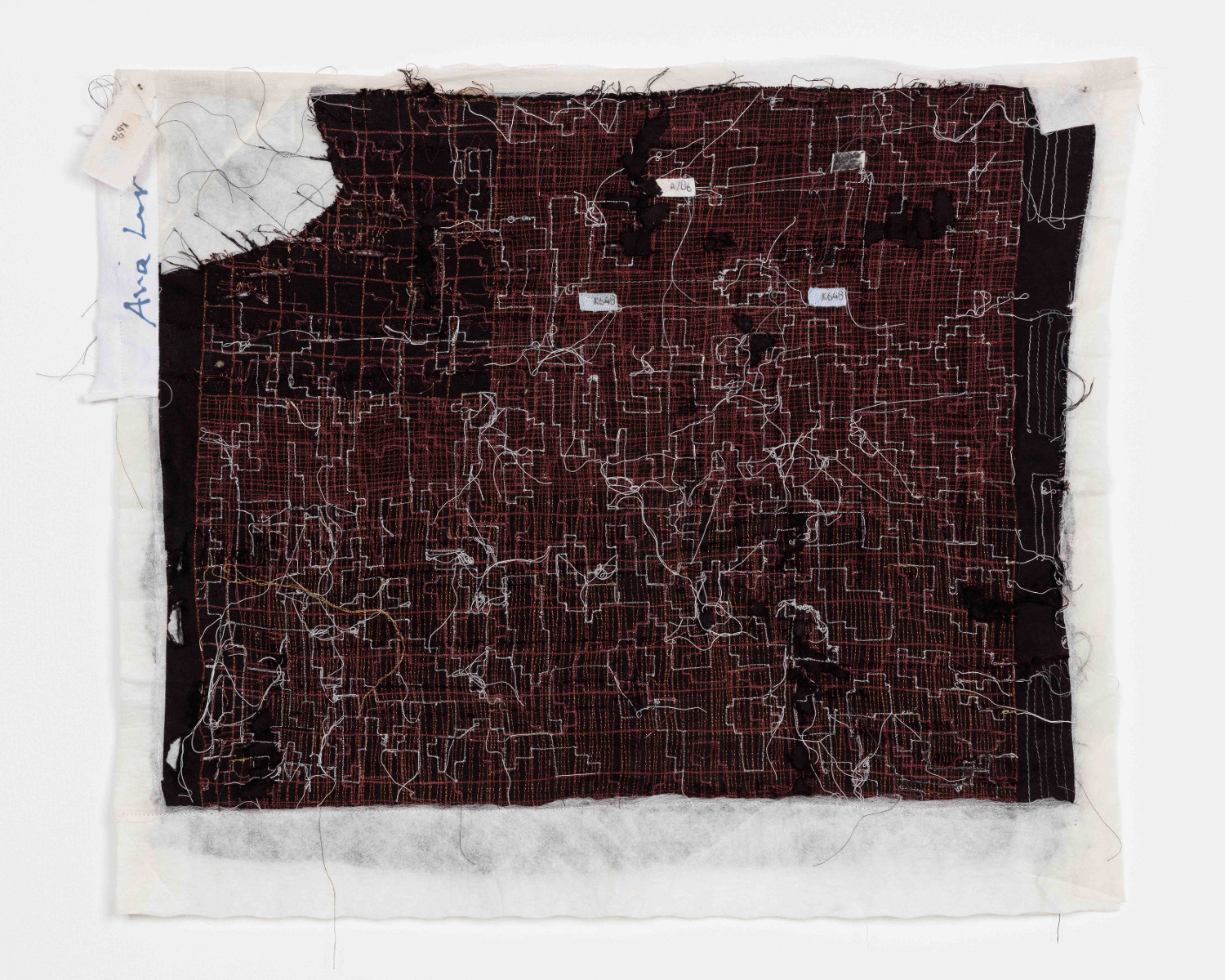

Avec l’itinérance de l’exposition de la Biennale de Lausanne en 1971 à la galerie nationale d’art Zachęta à Varsovie et la participation de l’artiste à la Biennale de Paris en 1973, la carrière d’A. Lupaș connaît une ascension fulgurante sur la scène internationale. Sa pratique s’oriente plus tard vers un processus de conservation et de restauration de ses travaux de jeunesse. Ce processus se traduit, notamment dans le cas de son installation performative à long terme The Solemn Process, par une série de dessins et de contenants en métal sculpté qui entourent les structures en forme de couronnes qu’elle a créées par le passé avec les habitants de Mărgău. L’intérêt prolongé d’A. Lupaș pour la conservation est lié à sa décision d’arrêter de produire de nouvelles œuvres dans les années 1980 et donne naissance à un processus d’autohistoricisation, à une conceptualisation de nouvelles solutions qui offrent un cadre différent au geste artistique initial. Ses œuvres figurent dans plusieurs collections internationales, notamment celles du musée central des Textiles de Łódź, du musée Ludwig de Budapest, du musée national d’Art moderne – Centre Georges-Pompidou à Paris, de la Tate Modern à Londres et du Muzeul de Artă Vizuală de Galați en Roumanie.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013