Baya

Breton André, Maubert Franck, Peyrissac Jean (dir.), Baya, Paris, Maeght, 1998

→Baya, cat. expo., musée Cantini, Marseille (novembre 1982 – février 1983), Marseille, Musée Cantini, 1982

→Baya, cat. expo., musée Réattu, Arles (5 avril – 22 juin 2003), Arles, Musée d’Arles, 2003

Baya, musée Magnelli – musée de la Céramique, Vallauris, 6 juillet 2013 – 18 novembre 2013

→Baya, musée Réattu, Arles, 5 avril – 22 juin 2003

→Baya, musée Cantini, Marseille, novembre 1982 – février 1983

Peintre algérienne.

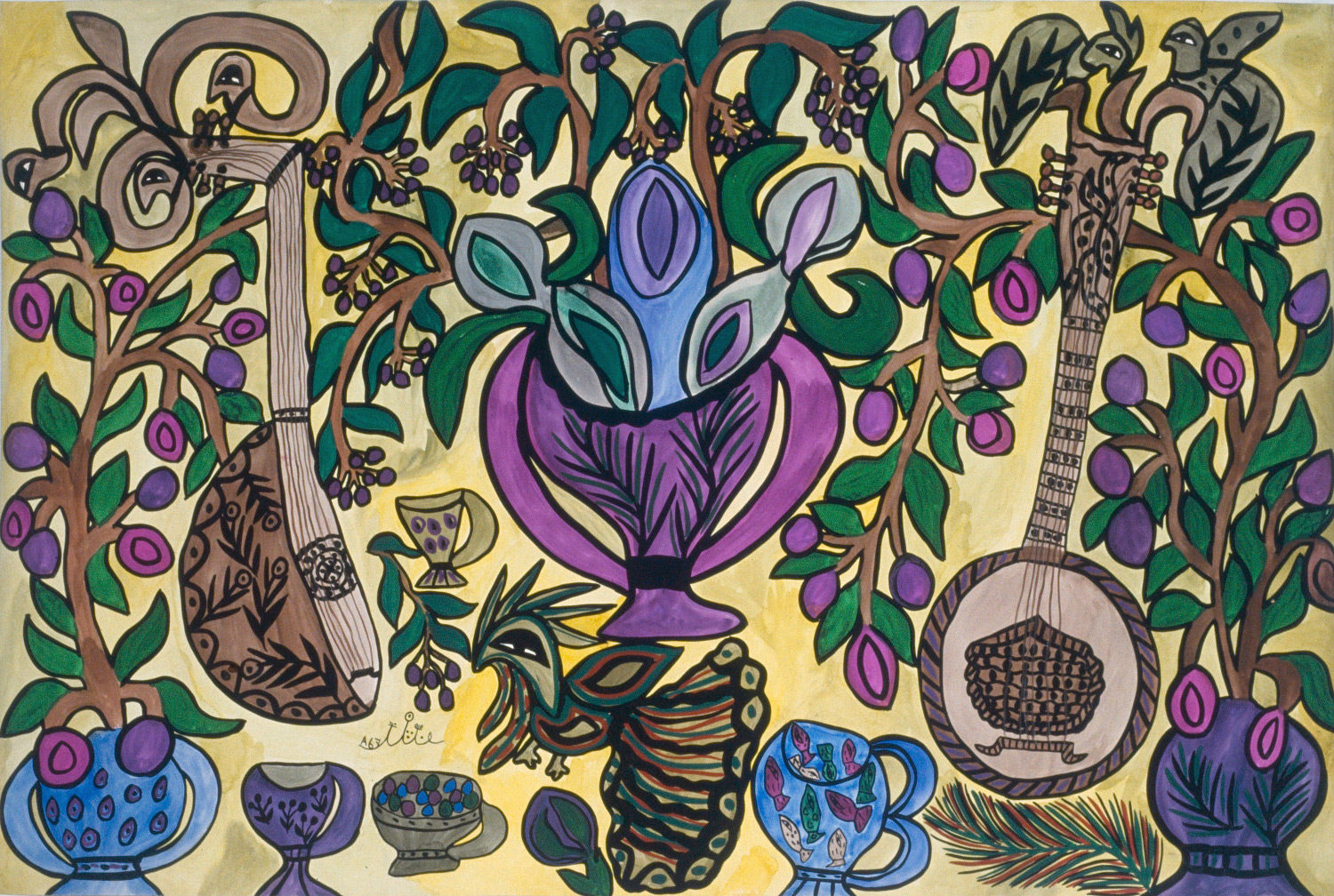

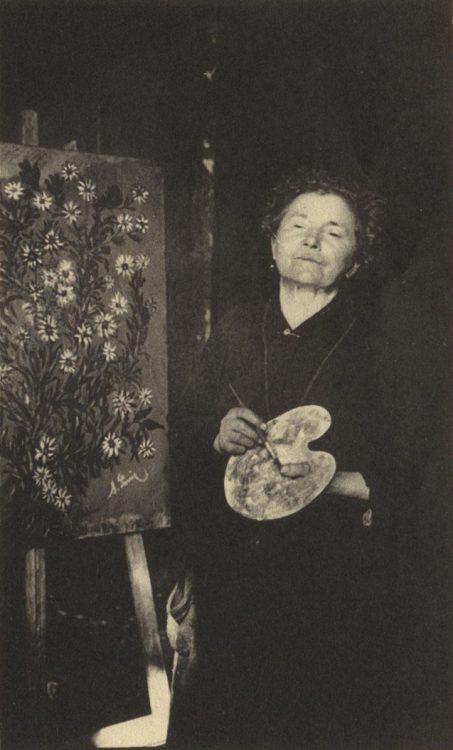

Née en Algérie dans une région kabyle écrasée par la misère, orpheline à l’âge de cinq ans, Baya habite, à douze ans, chez Marguerite Caminat, une peintre française résidant à Alger. Elle réalise des gouaches et sculpte également l’argile. C’est le sculpteur Jean Peyrissac, auquel Marguerite a donné quelques œuvres de la jeune artiste, qui montre ses essais à Aimé Maeght, de passage à Alger. Celui-ci organise une exposition dans sa galerie en 1947, qui capte l’attention des surréalistes. En 1948, Baya réalise des poteries et des céramiques à l’atelier Madoura à Vallauris, et y croise Picasso. Elle passe alors à la peinture à l’eau sur papier. Filles en fleurs, oiseaux multicolores, confusion des robes et des plumages : tels sont les motifs récurrents de son œuvre. La douceur des formes et leur entremêlement, l’exubérance des couleurs, les effets de répétition d’une peinture à l’autre donnent à son travail la prégnance et l’onirisme du merveilleux. Dès lors, la signature de Baya est associée dans le discours orientaliste au « mystère » arabe, et en histoire de l’art aux catégories des « naïfs », au « primitivisme » et à « l’art brut ».

L’artiste a évoqué certaines de ses sources d’inspiration : M. Caminat représentait des femmes, des fleurs et des oiseaux, et possédait des tableaux de Braque et de Matisse ; quant aux couleurs, elles rappellent les vêtements bariolés des femmes de Kabylie. En 1953, Baya épouse le musicien Mahfoud Mahieddine et s’établit avec lui à Blida – ils auront six enfants. En 1963, après l’Indépendance, les conservateurs du musée des Beaux-Arts d’Alger acquièrent ses premières œuvres et l’incitent à reprendre le pinceau. Sur des formats de plus en plus grands, elle retrouve ses thèmes et ses couleurs ; elle y intègre des objets devenus familiers, comme les instruments de musique. De lourds cernes entourent les figures. Et, à l’ombre de ses femmes végétales, un livre fait son apparition : le Coran.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013

Baya Mahieddine (1931-1998): The Young Artist Who Inspired Picasso

Baya Mahieddine (1931-1998): The Young Artist Who Inspired Picasso