Catherine Lopès-Curval

Catherine Lopès-Curval, œuvres récentes, cat. expo., Galerie Patrice Trigano, Paris (22 mars – 6 mai 2000), Paris, Galerie Patrice Trigano, 2000

→Catherine Lopès-Curval, cat. expo., Galerie des Tuiliers, Lyon (26 mars – 9 mai 2015), Lyon, Galerie des Tuiliers, 2015

Catherine Lopès-Curval, Galerie Jacqueline Moussion, Paris, 1990

→Catherine Lopès-Curval. Alice 2.0, Le Radar, Bayeux, 2013

Peintre française.

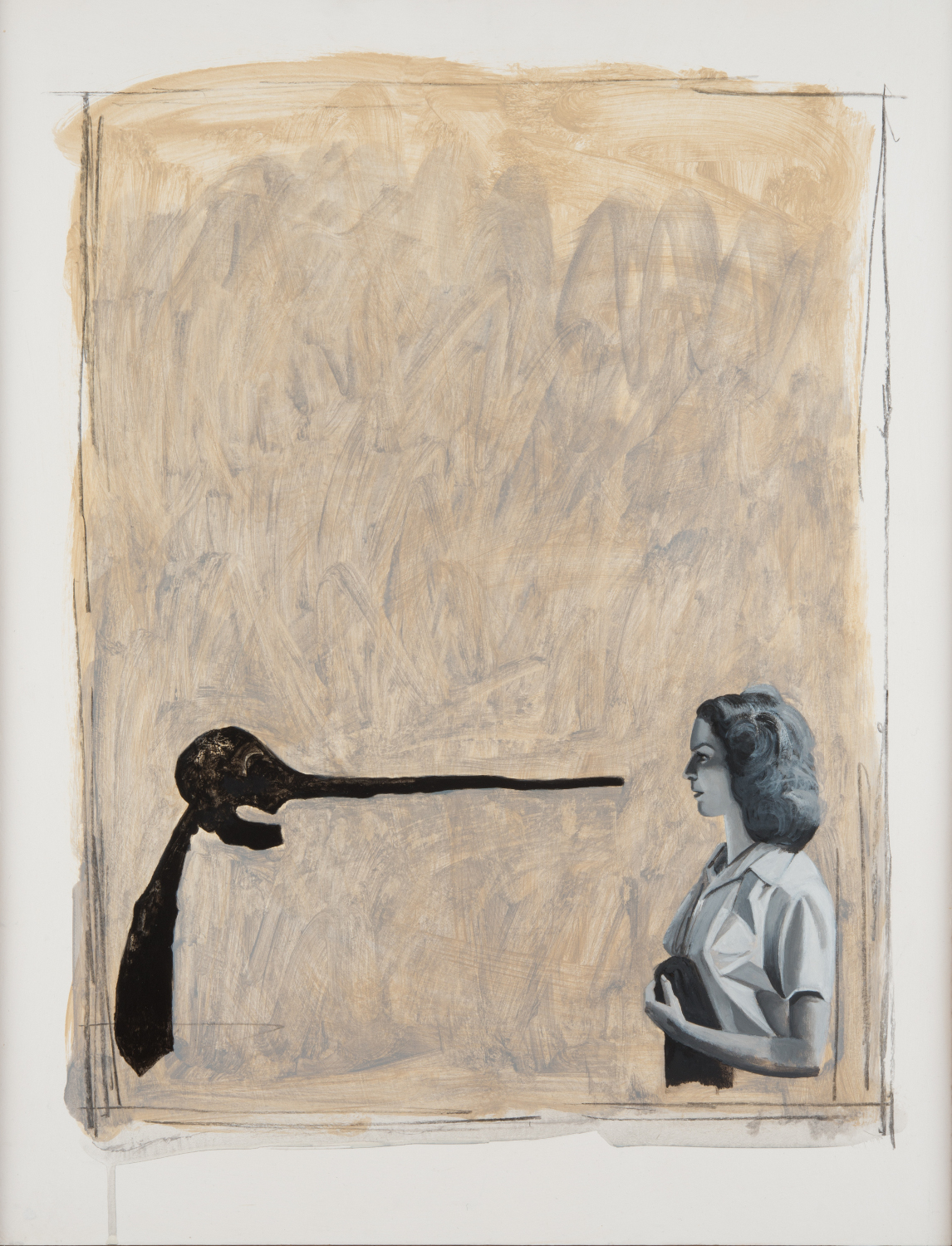

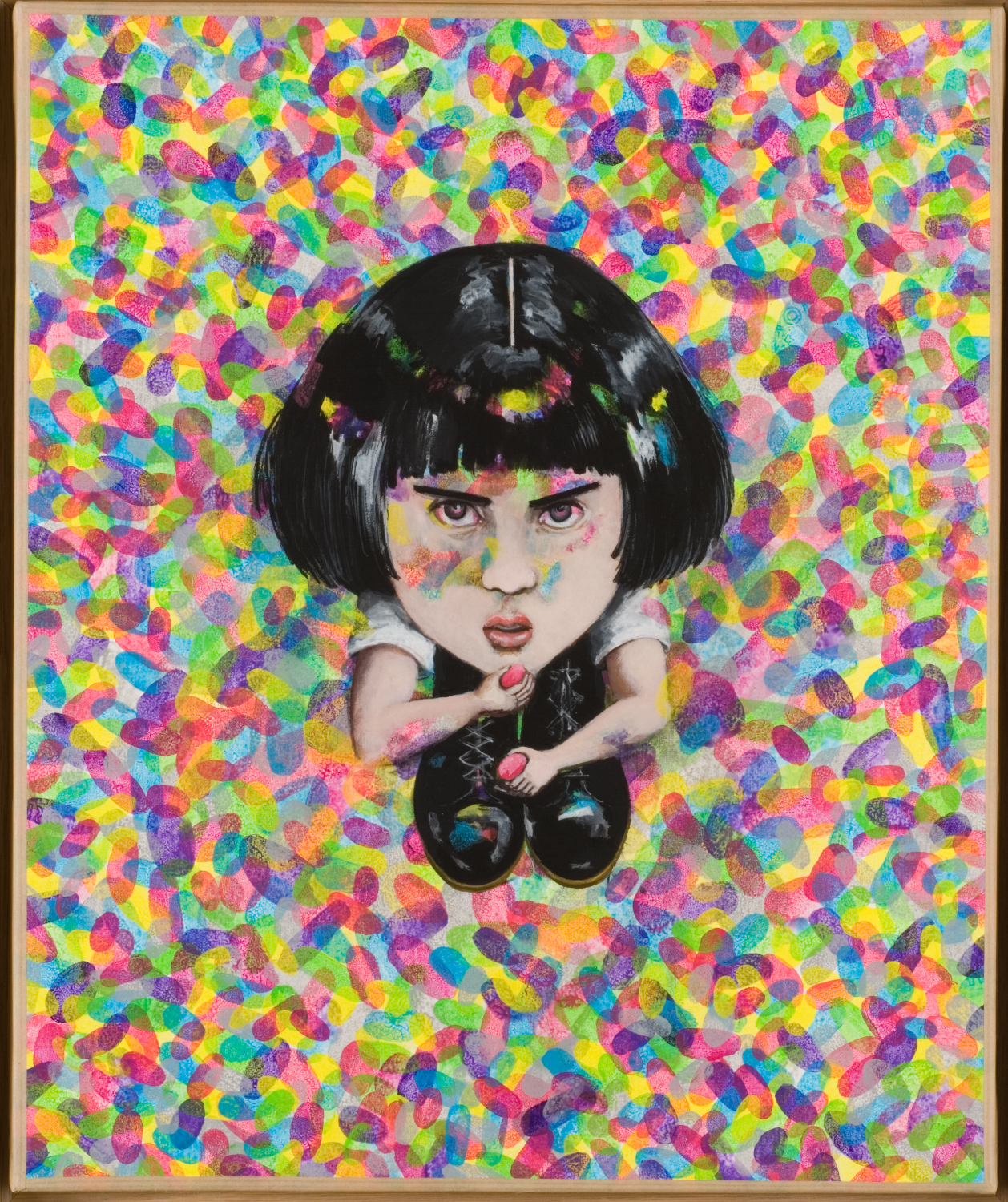

Diplômée de l’École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) à Paris, Catherine Lopès-Curval est la mère de la cinéaste Julie Lopes-Curval. Elle figure au nombre des peintres les plus significatifs de la deuxième génération de la Figuration narrative, et l’on pourrait résumer sa carrière par deux expositions : celles de 1990 et de 2013. La première, organisée par la galerie Jacqueline Moussion à Paris, marque un tournant après plusieurs séjours aux États-Unis où l’artiste avait exposé. Connue jusque-là pour la violence de ses représentations du couple homme-femme, elle évolue vers des images presque apaisées, les figures étant devenues minuscules dans d’immenses paysages urbains, mais le thème central reste celui de la soumission culturelle de la femme. La peintre répartit ses personnages dans des dispositifs scéniques environnés d’énormes immeubles en forme de proues de navires et par des forêts-palissades qui solidifient littéralement l’espace. Sa peinture est complexe, à la fois euphorique (le plaisir visible de peindre allant de pair avec des notes d’humour) et grinçante (les critiques de la société moderne étant nettement perceptibles).

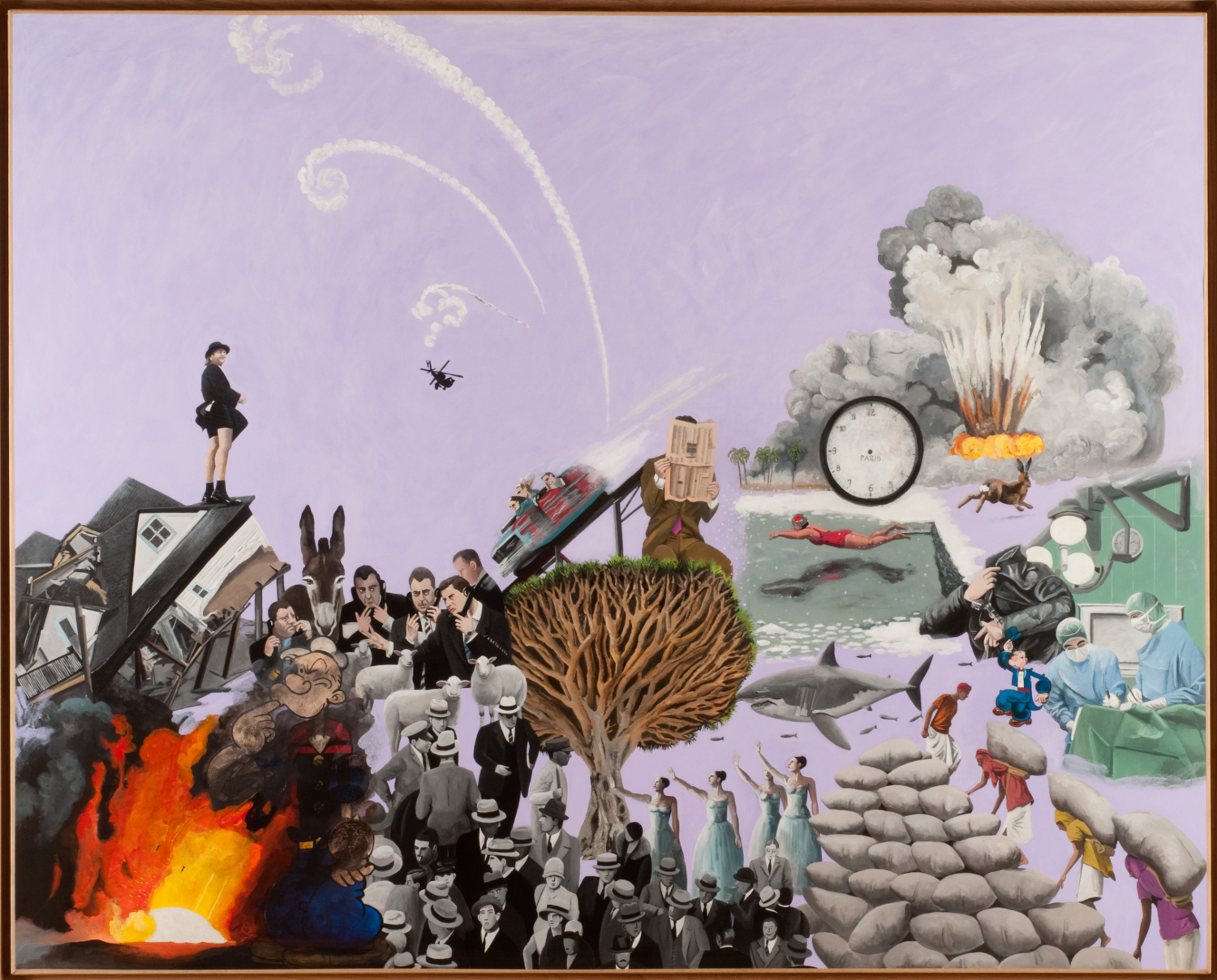

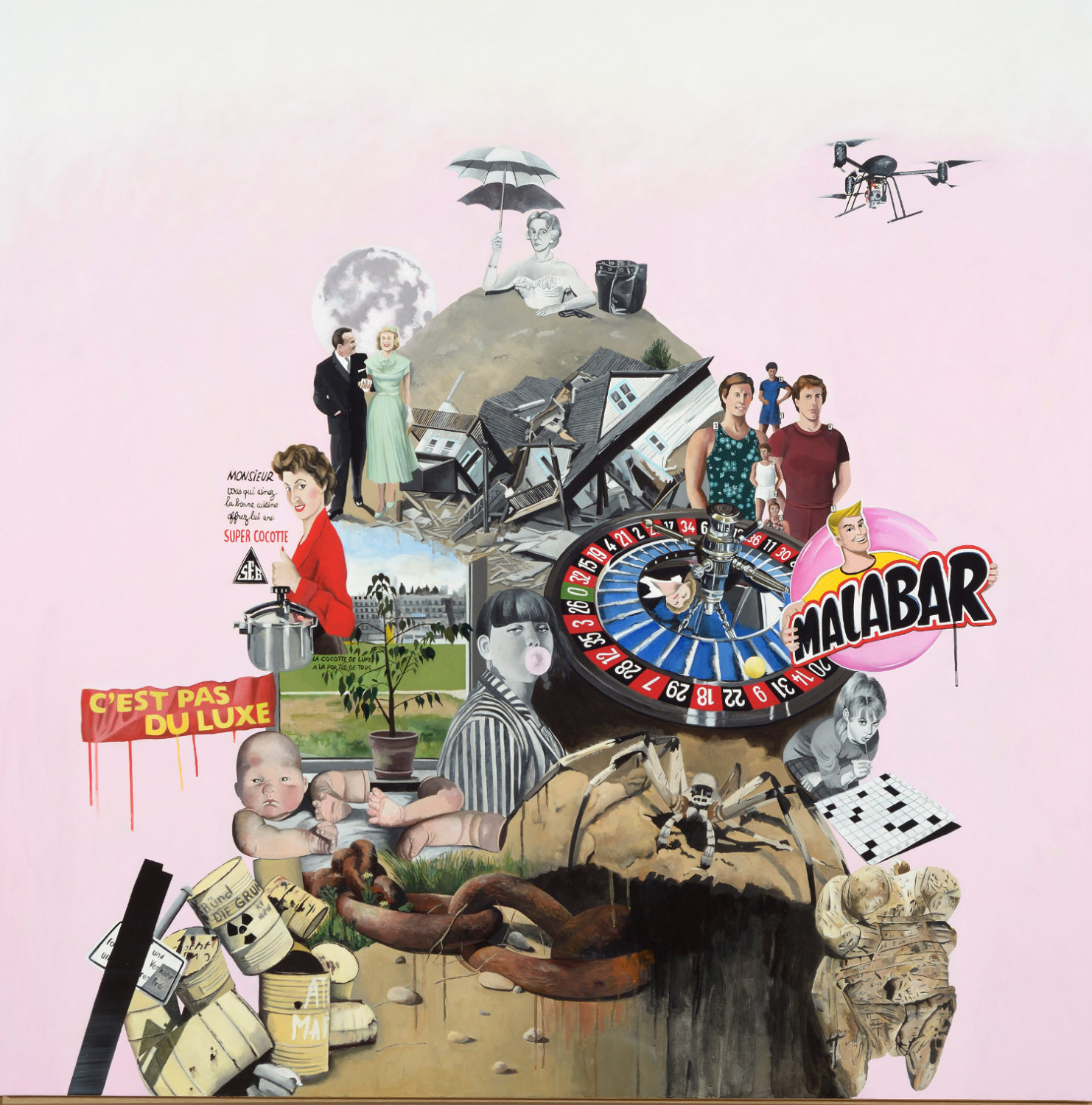

La seconde exposition, intitulée Alice 2.0 et organisée en 2013 par le centre culturel Le Radar à Bayeux, ville natale de l’artiste, a marqué un véritable sommet. En imaginant que l’Alice de Lewis Carroll est venue découvrir notre monde, tout aussi fou et incohérent que celui dit « des merveilles », C. Lopès-Curval affirme un incomparable talent de peintre. Ses tableaux ne sont pas seulement des accumulations de représentations d’objets disparates : ils obéissent à un principe supérieur d’unité en tant qu’objets esthétiques capables d’expression. Ils signifient non seulement en représentant, mais, à travers ce qu’ils représentent, en produisant sur le spectateur une certaine impression, en manifestant une certaine qualité dont les mots ne peuvent rendre compte mais qui se communique en éveillant un sentiment : celui que l’on éprouve lorsqu’on est confronté à un art accompli. Certaines de ses œuvres ont été acquises par le Fonds national d’art contemporain (1984), la fondation Colas (1999) et le Centre Pompidou (2001).

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013