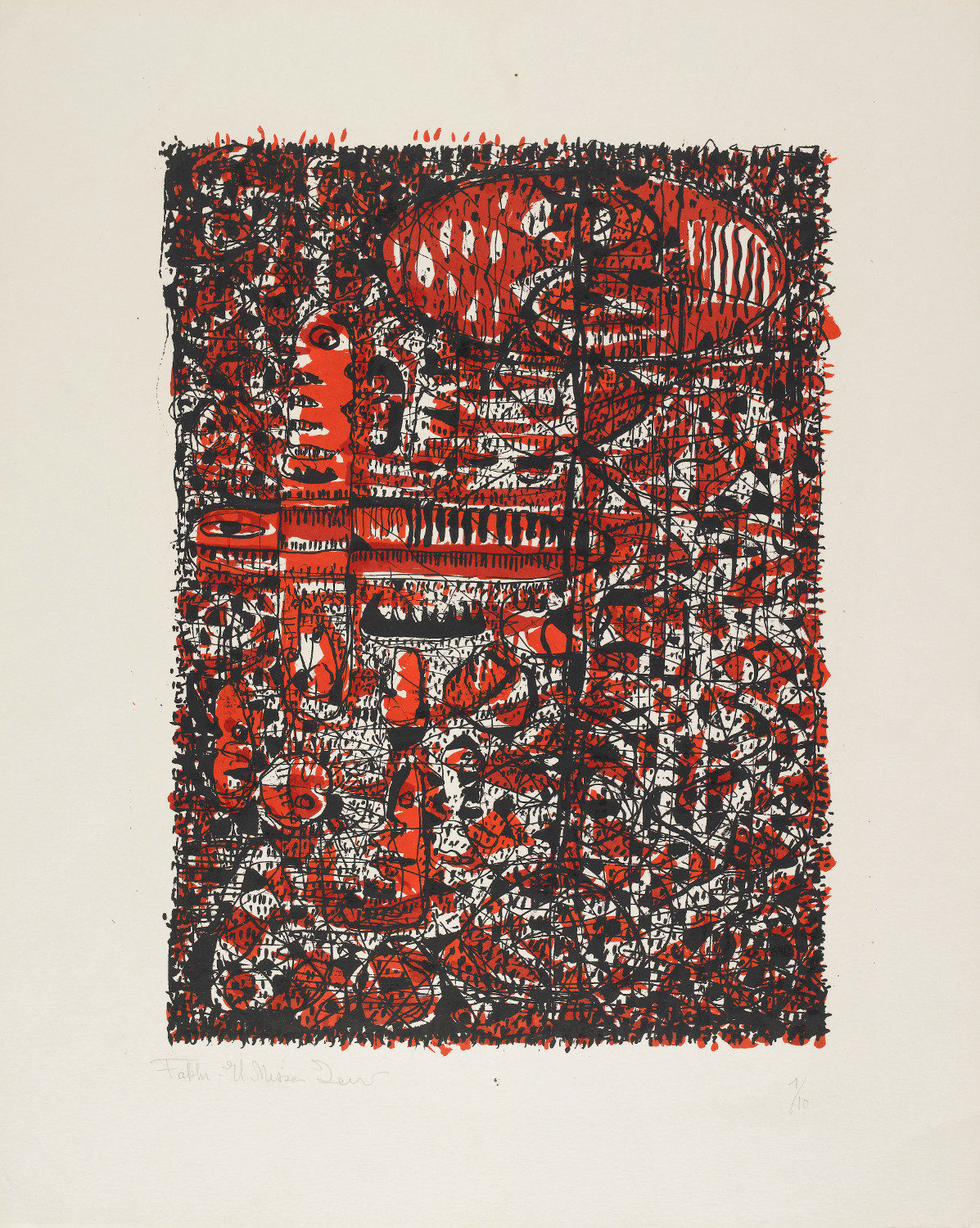

Fahrelnissa Zeid

Laidi-Hanieh Adila, Fahrelnissa Zeid: painter of inner worlds, Londres, Art / Books, 2017

Fahrelnissa Zeid, Institute of Contemporary Arts, Londres, 1954

→Fahrelnissa Zeid, Tate Modern, Londres, 13 juin – 8 octobre 2017

Peintre turco-jordanienne.

Née dans une famille d’intellectuels ottomans, la jeune Fahrinnisa Shakir Kabaağaçli est l’une des premières femmes inscrites à l’Académie des beaux-arts d’Istanbul en 1919. Au cours des années 1920, elle voyage en Europe, où elle visite de nombreux musées et réalise à cette occasion une vaste quantité de croquis amplement annotés. Sa carrière prend un tournant décisif lorsqu’elle est admise à l’académie Ranson à Montparnasse, où elle étudie sous la direction de Roger Bissière. À son retour à Istanbul, elle abandonne l’académisme et sa pratique figurative et se tourne vers le modernisme et l’expressionnisme. Elle peint chez elle, dans son atelier. En 1933, elle épouse le diplomate d’Irak, le prince Zeid Al-Hussein, et arabise son nom. La décennie suivante est marquée par de nombreux problèmes de santé, de courts voyages à Bagdad et à Budapest, ainsi qu’un séjour de trois ans à Berlin. Elle y visite les musées et suit des cours de peinture. Durant ces années, les médecins de Fahrelnissa Zeid l’encouragent vivement à peindre. En 1941, elle devient la seule femme turque à intégrer le mouvement d’avant-garde D Grubu. Elle commence par exposer avec eux avant de rencontrer un grand succès individuellement dès 1945.

En 1946, elle emménage à Londres, où son travail est exposé à plusieurs reprises. En 1948, elle se tourne vers l’abstraction (Composition, 1950) et rencontre Charles Estienne lors de sa première exposition individuelle à Paris en 1949. Celui-ci l’introduit auprès de la constellation d’artistes rattachés à l’abstraction lyrique qu’il promeut, et elle devient une membre importante de la Nouvelle École de Paris dès ses débuts. Elle expose régulièrement avec les artistes du groupe, ainsi qu’au Salon des réalités nouvelles. Sa carrière parisienne est également soutenue par d’éminentes galeristes femmes qui œuvrent à la reconnaissance de l’art abstrait : Colette Allendy, Dina Vierny et Katia Granoff. À Londres, F. Zeid devient en 1954 la première femme artiste à bénéficier d’une exposition individuelle à l’Institute of Contemporary Arts. Son travail séduit les critiques de l’époque, d’André Breton à George Butcher, en passant par Bernard Gheerbrant ou Terence Mullaly. Elle trouve dans les écrits de Vassily Kandinsky, notamment dans ses conceptions de la composition abstraite et de la peinture comme « nécessité intérieure », les bases à partir desquelles elle articule ses propres idées.

À la suite du coup d’état de 1958 en Irak, F. Zeid vit en exil entre Paris, Londres et Ischia jusqu’en 1975, date à laquelle elle rejoint son fils à Amman et se met à y enseigner l’art. Dans les années 1960, elle revient à la figuration à travers le portrait (Portrait de Charles Estienne, 1964), tout en inventant une forme d’art unique qu’elle développe après qu’André Malraux l’y ait encouragé : des os d’animaux peints encastrés dans des blocs de polyester et de résine colorés, qu’elle nomme Paléokrystalos et présente sur des supports pivotants rétro-éclairés par des lampes de couleur. L’exposition collective visionnaire qu’elle organise avec ses étudiants en 1981 contribue à la normalisation de l’art abstrait en Jordanie. La peintre moderniste turco-jordanienne F. Zeid est la première artiste du Moyen-Orient dont la carrière a été reconnue à la fois dans son propre pays et par les institutions artistiques internationales. Malgré ses origines privilégiées, elle a dû surmonter des drames et bouleversements personnels et lutter contre les préjugés liés à son genre et à ses origines non occidentales afin de tracer le chemin qui imposera son nom dans l’histoire de l’art moderne au XXe siècle.

Fahrelnissa Zeid – 'She Was the East and the West'

Fahrelnissa Zeid – 'She Was the East and the West'