Lucie Cousturier

De Lanfranchi Adèle, Lucie Cousturier, 1876-1925, Paris, A. de Lanfranchi, 2008

→Kerzerho Gilles (dir.), Lucie Cousturier : de Signac à Bakoré Bili, cat. expo., lieu-dit Chapelle du Calvaire, Rousset (7-31 octobre 2014), Rousset, Association Index, 2014

Lucie Cousturier, galerie Duret, Paris, 16-31 janvier 1907

→Lucie Cousturier: de Signac à Bakoré Bili, lieu-dit Chapelle du Calvaire, Rousset, 7-31 octobre 2014

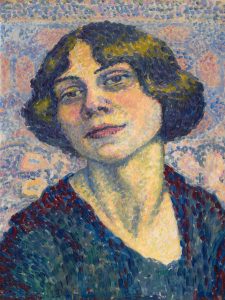

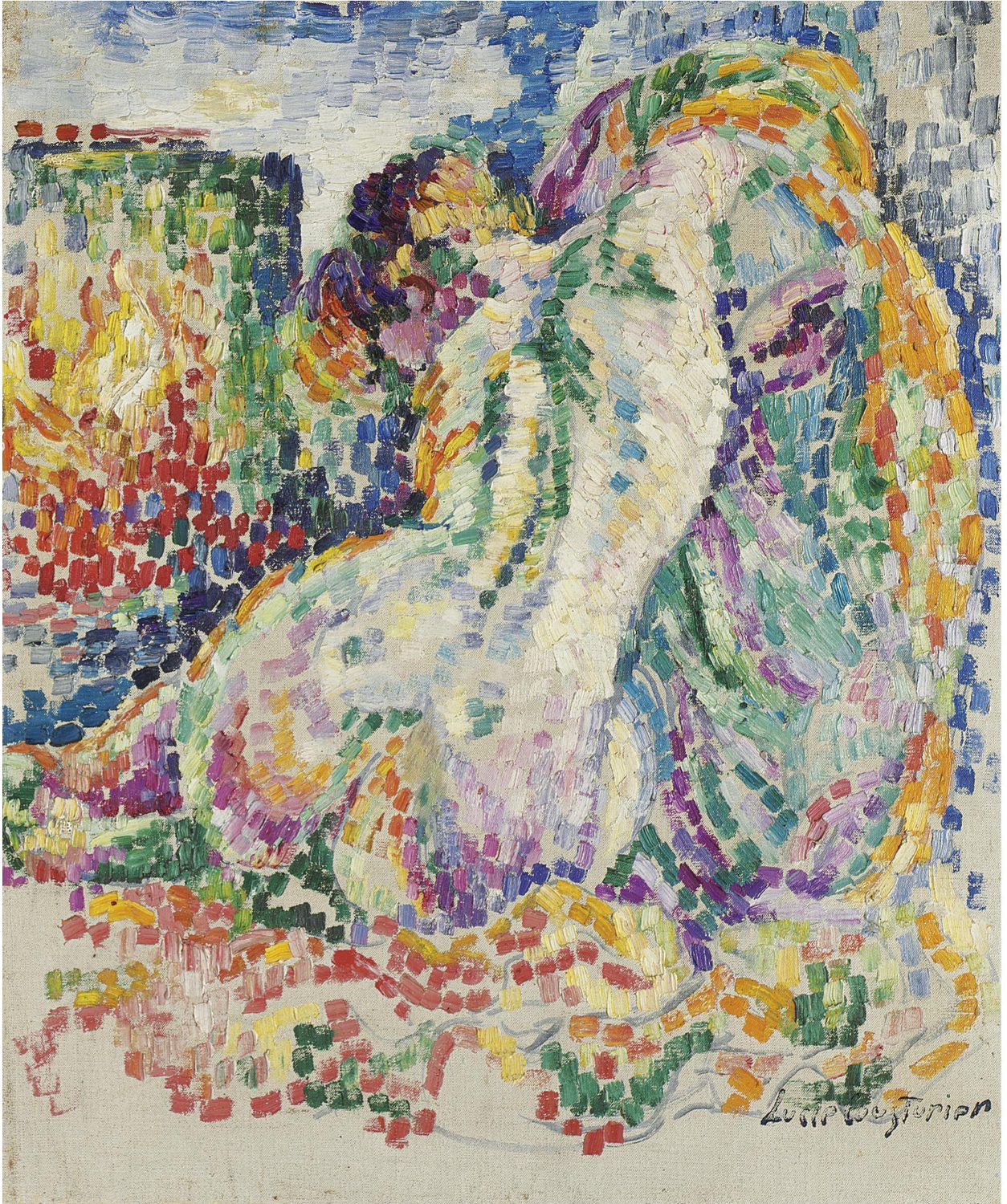

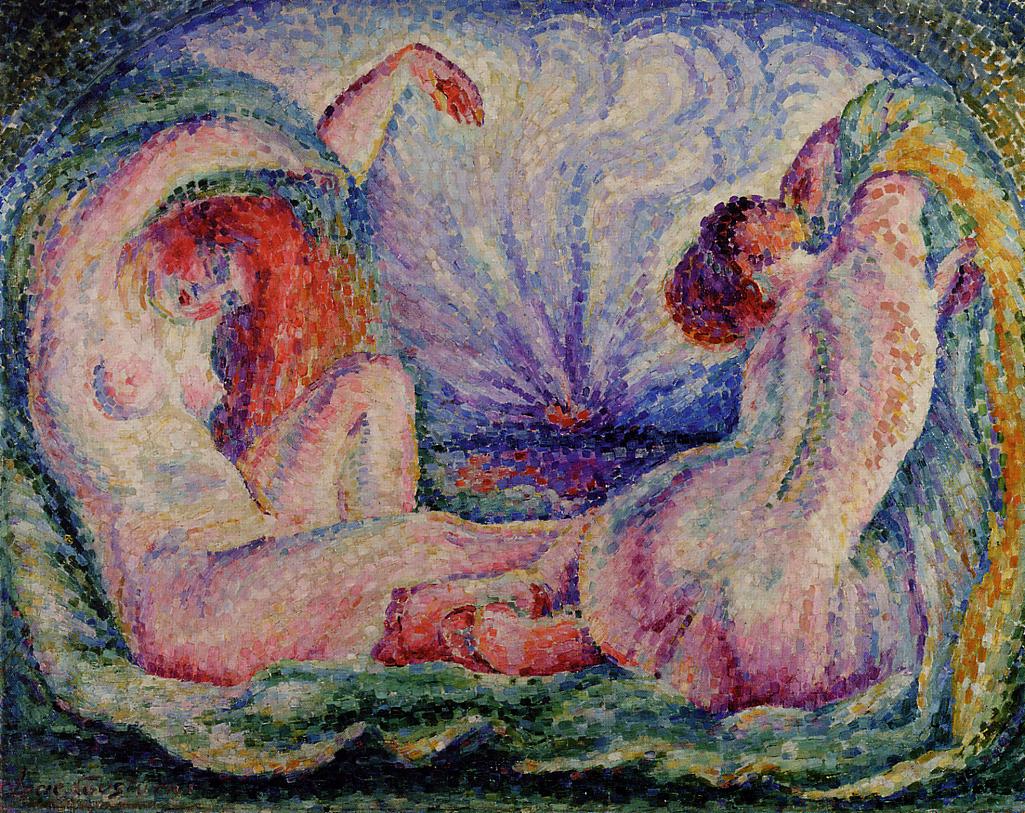

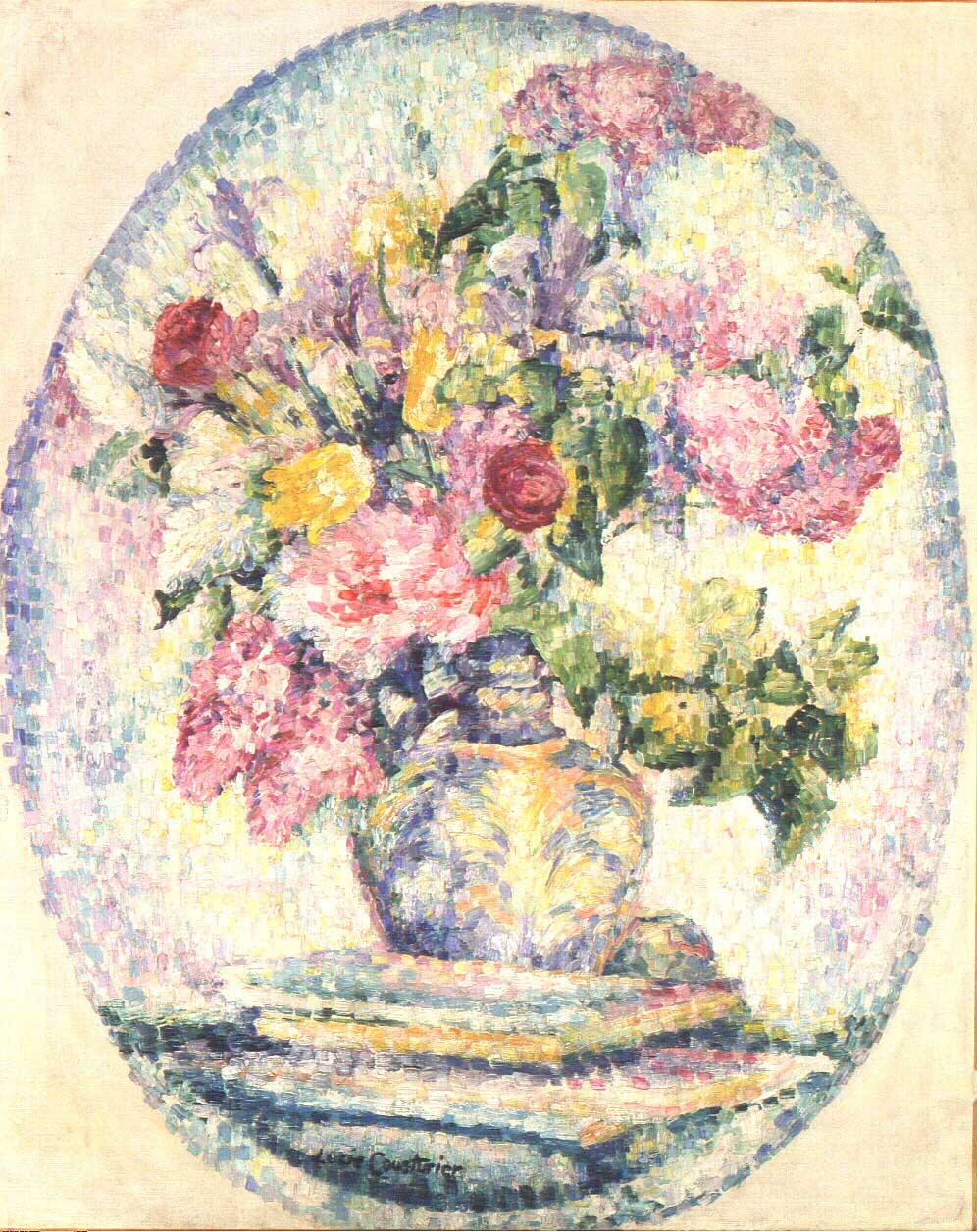

Peintre, critique d’art et militante anticolonialiste française.

Née dans un milieu aisé et novateur – ses parents fabriquent les premières poupées en caoutchouc –, Lucie Brû est une femme non conformiste. Elle épouse en 1900 l’écrivain Edmond Cousturier, avec qui elle a un fils en 1901, année au cours de laquelle elle présente pour la première fois ses œuvres au Salon des indépendants, à Paris. En 1906, elle expose au Salon de la libre esthétique de Bruxelles, et montre aussi quelques toiles à la Berliner Secession de Berlin. Sa première exposition personnelle a lieu à Paris, chez Eugène Druet, en 1907 : peintre pointilliste, L. Cousturier y révèle une prédilection pour le paysage, la peinture en plein air, et, bien sûr, pour la lumière des paysages du sud de la France. À partir de 1911, elle se consacre aussi à la rédaction d’articles et de monographies sur les membres importants du néo-impressionnisme, qui font d’elle la première spécialiste de ce mouvement. En 1916, alors que le couple séjourne à Fréjus pendant la guerre, l’artiste apprend à lire et à écrire à des tirailleurs sénégalais, dont le camp est voisin. Transformée par cette rencontre, elle s’engage dans une réflexion anticolonialiste. Après la guerre, elle publie des récits autobiographiques, notamment Des inconnus chez moi (1920).

Missionnée pour étudier « le milieu indigène familial et spécialement le rôle de la femme », elle effectue un voyage de dix mois en Afrique de l’Ouest (1921) ; des articles, parus dans le journal Paria, témoignent de ses convictions politiques. Son regard sur le peuple africain tranche avec les représentations exotiques de nombre d’artistes coloniaux alors en vogue : ses dessins et ses lavis représentent des individus différenciés et non des archétypes africains. À l’occasion de la réouverture en 1923 de sa galerie de Bruxelles, Georges Giroux accueille une exposition de Paul Signac et de la peintre dont des aquarelles et des dessins de son voyage sont montrés. Souffrante, l’artiste décède en juin 1925. Ses écrits et son travail sur ses camarades africains font désormais l’objet de nombreuses recherches.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013