Lucie ‘Ti’iwan’ Couchili

Amazonies, Lyon, 18 avril 2025 – 8 février 2026

→Injustices environnementales – Alternatives autochtones, Genève, 24 septembre 2021 – 21 août 2022

→Imprégnation animale, Fort-de-France, 2017

Artiste guyanaise.

Lucie « Ti’iwan » Couchili est née à Saut Tampok, un petit village aujourd’hui disparu, situé au sud-ouest de la Guyane, dans la commune de Maripasoula. Élevée dans un clan familial enraciné dans les trois nations autochtones teko, wayana et wayãpi, elle est placée à l’âge de huit ans dans un « home indien », version guyanaise du pensionnat catholique, dont les objectifs visent à « civiliser » les indigènes de la forêt amazonienne. Ne supportant plus la privation de liberté et les punitions collectives qui y ont cours, elle s’en enfuit trois ans plus tard.

Son enfance a été nourrie par les récits traditionnels teko et wayana des ancien·nes. C’est la mère de son oncle Palipen, Kulawaliku, veuve du chef Masili, qui l’initie aux mythes du maluwana [ciel de case]. Malgré l’interdit qui, en principe, empêche les femmes de les fabriquer, elle réalise en 1990 ses premiers ciels de case : des disques de bois peint qui ont vocation à être accrochés à la voûte du tukusipan, la case collective centrale des villages amérindiens, à dessein de les protéger du monde invisible. En 1998, délaissant la peinture glycérophtalique, elle renoue avec une vieille technique traditionnelle wayana tombée en désuétude : l’utilisation de pigments minéraux. En 2000, elle participe à un concours d’artisanat d’art organisé par la chambre des métiers de la Guyane et y remporte le premier prix dans la catégorie « objets cultuels ».

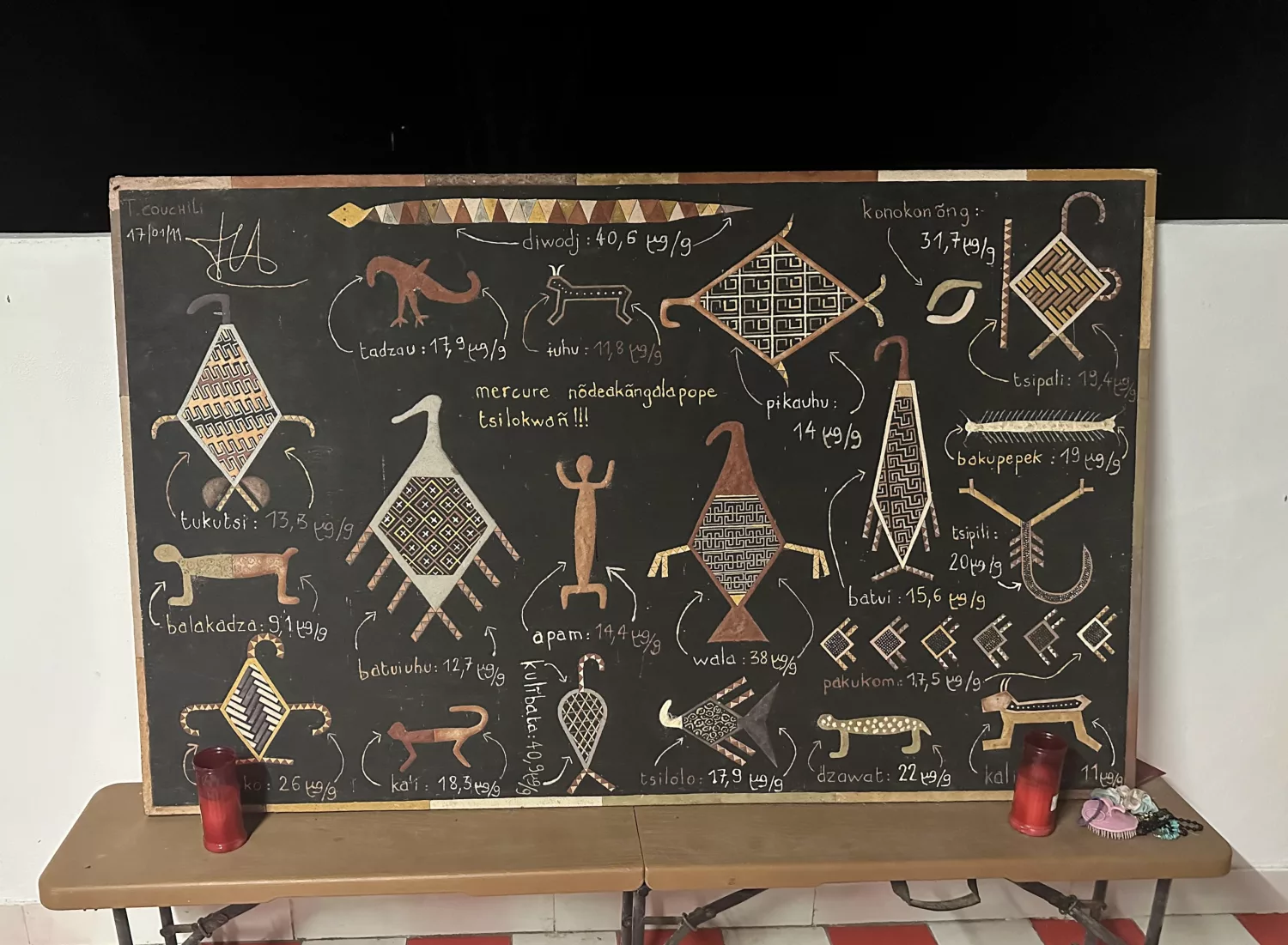

Ti’iwan Couchili a profondément remodelé le bestiaire traditionnel : elle y a introduit de nouveaux animaux, mais aussi exhumé d’anciens styles et utilisé des procédés ou des symboles en provenance d’autres supports (peinture faciale et corporelle, vannerie, tissage de perles, poterie…). Son travail se nourrit de toutes ces identités graphiques et montre comment elles peuvent, transposées sur un espace commun, se conjuguer harmonieusement. Son itinéraire conceptuel et son expérience esthétique ont été décrits par l’anthropologue danoise Perle Møhl dans son ouvrage Omens and Effect (2004).

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le décès de sa grand-mère maternelle, prise dans une fusillade d’orpailleurs, ainsi qu’une série de suicides dans sa famille (oncle, tante, cousins, cousines, neveux, nièces…) affectent profondément sa dynamique créatrice. Utilisant les mêmes matériaux que ceux du ciel de case (différentes latérites et argiles colorées), elle décide de consacrer une partie de son œuvre à dénoncer les désordres sociaux et écologiques qu’endurent les communautés autochtones de Guyane : les suicides, les addictions, la spoliation foncière, la pollution des eaux, la déforestation, l’imprégnation des animaux et des humains par des métaux lourds (mercure, plomb). Ces œuvres militantes restent presque toutes techniquement inscrites dans la peinture sur bois, mais, délaissant les contraintes géométriques du disque noirci du ciel de case, elles témoignent d’une bien plus grande liberté de l’artiste tout en restant connectées à l’abondant répertoire graphique traditionnel. L’utilisation quasi systématique de l’écriture en langues amérindiennes sur ces tableaux devient constitutive de son style. Comme elle l’a souvent déclaré : « Quand les Autochtones de Guyane ont vu les Européens écrire, ils ont tout de suite compris la dimension sémiologique de cette pratique et l’ont mise en relation avec leurs propres pratiques. Peindre des motifs traditionnels et écrire se traduisent dans nos langues par un seul et même verbe. » Cette facette de son travail lui vaut d’être invitée dans le cadre d’expositions internationales : Imprégnation animale (Fort-de-France, 2017), Injustices environnementales – Alternatives autochtones (Genève, 2021) et Amazonies (Lyon, 2025).

Ti’iwan Couchili - Nommée au prix Nouveau Regard 2025 | AWARE, 2025

Ti’iwan Couchili - Nommée au prix Nouveau Regard 2025 | AWARE, 2025

![<em>Kassulu tolilɨ : Anaxi wonumingalɨ lo moloma [Histoire de perles : Le choix d’Anaxi]</em>, une vidéo de Keywa Henri - AWARE](https://awarewomenartists.com/wp-content/uploads/2025/07/affiche-film-paysage-final-750x452.webp)