Recherche

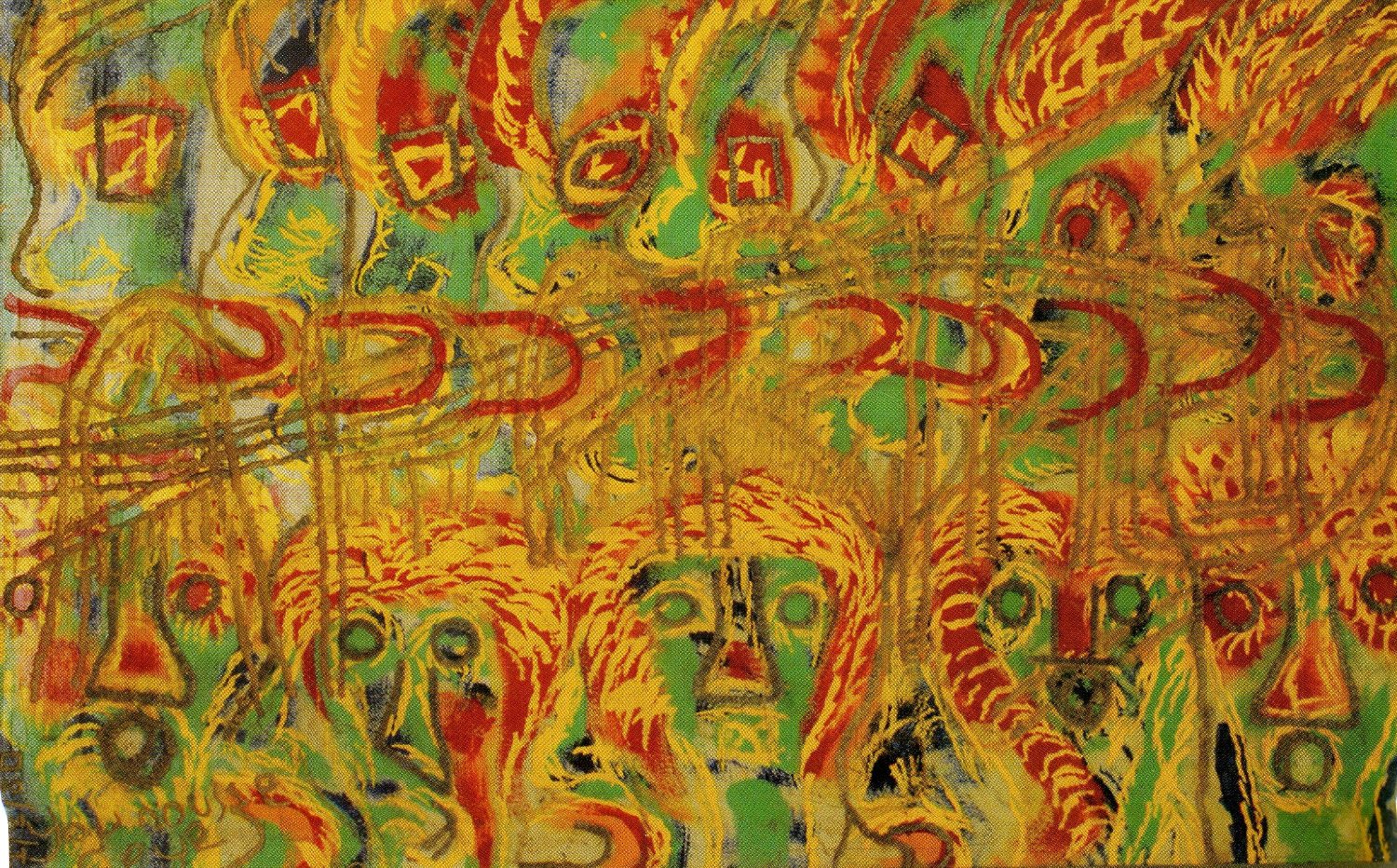

Younousse Seye, Contestation, 1980, peinture sur marbre reconstitué, 160 x 130 cm, © Photo : Judith Rottenburg

Les femmes sénégalaises se sont toujours placées au cœur des négociations politiques. À l’époque coloniale, de grandes figures féminines comme Ndaté Yalla Mbodj ou Aline Sitoé Diatta, s’imposent face aux forces françaises. C’est ainsi qu’en 1855 la reine du royaume de Waalo, N. Yalla Mbodj, réunit une armée pour affronter les troupes de l’expédition militaire lancée par l’administrateur colonial Louis Faidherbe. Les recherches montrent que, même privées de tous leurs droits, les femmes ont continué à s’impliquer en politique. Toutes classes sociales confondues, elles ont contribué à la résistance nationale. Les Sénégalaises des communes de plein exercice1 ont su se mobiliser en 1945 pour obtenir le droit de vote, au même titre que les Françaises de souche qui y habitaient. Leur rôle dans la grève des cheminots de 1947 a été magnifié par l’écrivain et cinéaste Ousmane Sembène dans un roman intitulé Les Bouts de bois de Dieu, paru en 1960. Quant au rôle des artistes, il n’a été que peu ou presque pas étudié ; pourtant ils et elles étaient bien présent·e·s.

Portrait de Yandé Codou Sène, La Griotte de Senghor, 2008, film documentaire © Angèle Diabang Brener

Les artistes femmes se sont distinguées par leur créativité dans les tenues vestimentaires, les coiffures, l’art décoratif, la danse. À travers la chanson et la poésie, elles font passer des messages qui traduisent leur engagement et leur appartenance politique, notamment dans la compétition qui s’opère, à la fin des années 1940 et au début des années 1950, entre Amadou Lamine Guèye et Léopold Sédar Senghor. Ce dernier a été accompagné, durant toute sa carrière politique, par la célèbre cantatrice Yandé Codou Sène (1932-2010). Pour L. S. Senghor, premier président du Sénégal, la culture est tout à la fois l’origine et le résultat du développement. Dès l’accession du pays à la souveraineté internationale en 1960, il lance des actions qui aboutissent au Ier Festival mondial des arts nègres, à Dakar, en avril 1966.

LE MILITANTISME PANAFRICAIN DES ARTISTES FEMMES

Les premières générations de femmes artistes après l’indépendance apparaissent avec le Festival mondial des arts nègres de 1966, où elles côtoient des hommes de culture, comme L. S. Senghor, Aimé Césaire, André Malraux et le cinéaste O. Sembène. C’est grâce à ce dernier que les femmes font leur entrée au cinéma.

Isseu Niang (1938-2000) abandonne l’école à l’âge de 13 ans pour vivre sa passion : la danse. Elle rejoint en 1958 les Ballets africains de Fodéba Keïta en Guinée. En 1959, elle se rend en Italie pour commencer une carrière au cinéma. Avec l’indépendance en 1960, elle choisit de retourner au Sénégal et de contribuer à la construction de son pays, dans son domaine : elle entre au Ballet national. Elle joue dans plusieurs films de cinéastes engagés comme O. Sembène, Djibril Diop Mambéty et Mahama Johnson Traoré 2.

Younousse Seye, Contestation (détail), 1980, peinture sur marbre reconstitué, 160 x 130 cm, © Photo : Judith Rottenburg

Younousse Seye (née en 1940), autodidacte, se fait un nom lors du festival panafricain de Dakar en 1966, en tant qu’actrice. Elle tourne dans plusieurs films d’O. Sembène3, mais c’est grâce à ses tableaux qu’elle s’impose. Pour la chercheuse Judith Rottenburg4, Y. Seye manifeste son engagement politique dès 1977 dans sa grande exposition individuelle à Dakar. Elle y présente 107 peintures qui traitent notamment de l’apartheid et interrogent la solidarité africaine. Par les cauris, elle manifeste son combat pour la culture africaine, et l’un de ses chefs-d’œuvre, La Contestation (1980), en marbre reconstitué, porte l’inscription « Apartheid ». Y. Seye déploie sa vision de l’Afrique dans ses œuvres ; elle met à profit toutes les occasions qui lui permettent d’exprimer ses préoccupations politiques et d’évoquer la place des femmes dans la société.

Safi Faye (née en 1943), institutrice de formation, dit avoir tout remis en question après le Ier Festival mondial des arts nègres. Elle décide alors de suivre des études d’ethnologie à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et de cinéma à l’école Louis-Lumière, à Paris, pour appréhender ce qu’est l’africanité, cela traduisant sa totale implication dans sa culture. Ses films – tels Kaddu Beykat (Lettre paysanne) (1975) ; Selbé et tant d’autres (1982), Mossane (1996) – puisent leurs thèmes dans la société sérère et dénoncent le travail et la condition des femmes, ainsi que le mariage forcé.

L’ENGAGEMENT POUR LES CAUSES SOCIALES ET FÉMININES

Ces artistes ne sont pas les seules à mettre en lumière les problématiques sociales et féminines au Sénégal. Anta Germaine Gaye (née en 1953)5 – qui s’illustre par ses portraits réalisés à la peinture sur verre – estime que les femmes n’ont pas seulement à revendiquer leur place ou à exprimer leur souffrance, mais qu’elles doivent aussi s’évertuer à valoriser ce qu’elles ont de plus beau en elles. D’abord assistante de Moussa Touré, la cinéaste Fabineta Diop (née en 1972) se lance dans la réalisation d’un documentaire sur la question du mariage. En réunissant des témoignages de Dakaroises sur leur expérience du mariage, de la polygamie ou encore du divorce, Mariage et ménage (2001) s’intéresse au carcan et au silence imposés aux femmes par les traditions.

À partir des années 2000, des artistes s’engagent pour les droits des femmes. C’est le cas de la réalisatrice Diabou Bessane. Dans son film Les Mamans de l’indépendance, sorti en 2011, elle tente de réhabiliter les femmes qui ont participé au combat politique pour l’indépendance, dès la fin des années 1950, notamment en créant l’Union des femmes du Sénégal (UFS) et l’Union des femmes de l’Ouest africain (UFOA).

L’ IMPLICATION DANS LE COMBAT POUR LA PARITÉ AU SÉNÉGAL

Les années 2000 voient surtout la maturation du processus de citoyenneté qui conduit différents groupes sociaux, en particulier les jeunes et les femmes, à se mobiliser pour le changement social. Cela aboutit à la première alternance politique depuis les indépendances. Ce contexte permet aux femmes de bouleverser l’ordre établi en obtenant une loi sur la parité intégrale. Un vaste mouvement, avec un ensemble d’organisations venant du milieu associatif, des syndicats et des partis politiques, se développe alors et bénéficie de l’appui d’artistes.

Avec la lutte pour la parité, certain·e·s ont choisi de se joindre au mouvement social féminin à travers le Caucus des femmes leaders pour la parité. Trois peintres se sont illustrées durant ce processus : il s’agit des Sénégalaises Fatou Kiné Diakhaté (née en 1967) et A. G. Gaye, ainsi que de la Mauritanienne Malika Diagana (née en 1982). Elles ont offert des tableaux pour des ventes aux enchères, afin d’aider l’organisation à mener son action.

Fatou Kiné Diakhaté, L’Égalité des chances, 2009, huile sur toile et techniques mixtes, 100 x 100 cm, offert au mouvement féminin Caucus, laboratoire Genre et recherche de l’IFAN, par l’artiste

F. Kiné Diakhaté est celle qui s’est le plus impliquée dans le mouvement de lutte pour la parité. Présente à toutes les activités de mobilisation sociale, de plaidoyer et de lobbying, elle a peint une toile dont le titre est Égalité des chances (2009). Elle a également réalisé, à partir de calebasses, deux magnifiques trophées qui ont été offerts aux groupes de presse les plus efficaces dans la communication de défense du projet de loi sur la parité et l’égalité entre hommes et femmes. Tout cela illustre l’engagement de cette artiste, qui a mis ses créations au service d’une cause.

L’alternance politique survenue au Sénégal en 2000 doit beaucoup aux artistes. Tous et toutes ont contribué à la transformation des imaginaires pour mettre fin à quarante ans de règne du Parti socialiste.

En ce qui concerne le mouvement social des femmes, il semble que les artistes ont aussi un rôle à jouer dans les combats à venir. En effet, lors d’une rencontre avec des femmes leaders, le 14 mars 2009 au musée Théodore-Monod d’art africain, au sein de l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) de l’université Cheikh-Anta-Diop, des personnalités comme Mame Faguèye Ba (styliste) et A. G. Gaye, ont montré, par leur trajectoire et leur engagement, que le mouvement féministe a intérêt à faire la jonction avec les artistes, qui peuvent porter autrement et encore plus loin le message commun du combat pour l’égalité6. Ces femmes ont prouvé leur capacité à impulser des révolutions. Pour s’imposer, elles ont dû faire face à leur famille et à une société hostile à leurs choix. Il leur a fallu du courage, de la détermination et une extraordinaire force intérieure pour y parvenir. Au moment où le mouvement social des femmes est en déclin, au Sénégal, les artistes semblent mieux armées pour livrer des combats de transformation globale de la société. Elles pourraient être le levain des prochaines révolutions des femmes.

Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis sont les premières communes de plein exercice créées par la France au Sénégal à la fin du XIXe siècle. Cela donne une citoyenneté partielle à leurs habitant·e·s, que le député Blaise Diagne (premier député noir) réussit à rendre complète en septembre 1916 en établissant la pleine citoyenneté française.

2

Liberté 1 (1962) d’Yves Ciampi ; Le Bracelet de bronze (1973) de Tidiane Aw ; Mandabi (Le Mandat, 1968) et Guelwaar (1992) d’O. Sembène ; Diègue-Bi [La jeune femme, 1970] de M. J. Traoré ; Hyènes (1992) de D. D. Mambéty. Elle apparaît également dans Mossane (1996) de S. Faye, où elle joue le rôle de la maman ; TGV (1997) de M. Touré ; Même le vent (1999), premier volet de La Trilogie des amours de Laurence Attali ; Une femme pour Souleymane (2000) de Dyana Gaye.

3

La Noire de…, qui obtient en 1966 le prix du Ier Festival mondial des arts nègres à Dakar ; Mandabi (Le Mandat, 1968), qui remporte le prix de la critique internationale au Festival de Venise ; Xala (1976) et Faat-Kiné (2000).

4

Collaboratrice scientifique au sein du projet Developing Theatre: Building Expert Networks for Theatre in Emerging Countries after 1945.

5

Mbow Penda, « Femmes et images : la production culturelle chez les Africaines », Clio. Femmes, genre, histoire, 2004, no 19, https://journals.openedition.org/clio/648?lang=en#tocfrom1n1, consulté le 25 septembre 2021.

6

Sarr, Fatou (dir.), Femmes leaders : échanges intergénérationnels, Dakar, laboratoire Genre et recherche scientifique, IFAN, université Cheikh-Anta-Diop, 2012.

Docteure en anthropologie et en sociologie, Fatou Sow Sarr est maîtresse de conférences à l’IFAN de l’université Cheikh-Anta-Diop à Dakar. Elle y dirige le laboratoire de recherche scientifique sur le genre et la science, qu’elle a créé en 2004. Avant de rejoindre Dakar en 1999, elle a enseigné à l’Université de Namur en Belgique. Professeure Fatou Sow Sarr enseigne dans diverses universités européennes. Elle est experte pour les questions de genre auprès d’institutions des Nations unies dans une vingtaine de pays d’Afrique et des Caraïbes. Elle s’est aussi impliquée dans l’autonomisation économique et politique des femmes, comme présidente du Réseau africain pour le soutien à l’entreprenariat féminin (RASEF) et comme coordinatrice du Caucus des femmes leaders pour la parité qui a joué un rôle déterminant dans l’avènement de la parité au Sénégal, avec l’appui d’artistes comme Fatou Kiné Diakhaté, Anta Germaine Gaye et Kalidou Kassé. Fatou Sow Sarr intervient également auprès d’organisations internationales : elle est membre du groupe consultatif du Fonds monétaire international pour l’Afrique subsaharienne, du comité exécutif du Forum des éducatrices africaines (FAWE/Nairobi) et du comité consultatif pour la recherche-développement de l’Organisation mondiale de la santé.

Fatou Sow Sarr, « La place des artistes femmes dans les luttes politiques au Sénégal » in , [En ligne], mis en ligne le 4 février 2022, consulté le 8 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/la-place-des-artistes-femmes-dans-les-luttes-politiques-au-senegal/.