Recherche

L’artiste suisse Heidi Bucher (1926-1993), oubliée après sa mort, a su rendre organique l’architecture grâce à un travail lié à son passé et à son histoire.

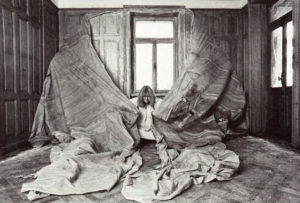

Est née une maïeutique de l’intime dans laquelle H. Bucher utilise du latex nacré pour prendre l’empreinte d’éléments du mobilier ou de murs. Ce processus de revêtement et d’écorchement se met en place dès 1973 pour témoigner d’une épaisseur généalogique et/ou politique des lieux qu’elle investit. La singularité de ses œuvres questionne à la fois le corps et l’architecture, le durable et l’éphémère, la performance et la soft sculpture, la mémoire et la filiation.

Depuis 2004, grâce à la rétrospective qui a été consacrée à l’artiste au Migros Museum für Gegenwartskunst, à Zurich, sa pratique artistique s’inscrit de nouveau dans le parcours des expositions. La plus récente, Women House, organisée à la Monnaie de Paris en 2017-2018, explorait le rapport entre le féminin et l’espace domestique. Si l’œuvre de H. Bucher est encore mise sous les projecteurs des institutions muséales aujourd’hui, c’est parce qu’elle nous permet de réfléchir à la place de la femme dans la création.

Le mémoire Heidi Bucher et ses Raumhaut (« peaux de pièce ») des années 1970 à 1990 : la chambre comme empreinte de soi et de sa généalogie au cœur du patriarcat a pour objet d’identifier les gestes et l’expression sensible de l’artiste, analysés sous une pluralité de formes, entre l’eccentric abstraction théorisée par Lucy Lippard en 1966 et les mythologies personnelles interrogeant la société à travers le quotidien. La technique du moulage par l’entremise de la gaze et du latex liquide permet à H. Bucher de réaliser une lecture des motifs architecturaux du XIXe siècle et d’« empreindre1 » la vie privée, la psyché, l’incommunicable. Plus qu’un support, la chambre sert à l’intimité, aux représentations et aux affirmations de soi.

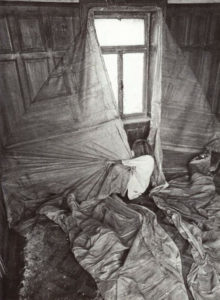

Heidi Bucher, Ablösen der Haut II – Herrenzimmer, 1979, © Photo : Hans Peter Siffert

Heidi Bucher dans son atelier, Zurich, 1976, © Droits réservés

La Herrenzimmer (cabinet ou fumoir) de 1979 est la pierre angulaire de la recherche non seulement parce qu’elle a été étudiée comme la pièce maîtresse au fil des années, mais aussi parce qu’elle offre les clefs de la force symbolique de l’œuvre de l’artiste. Le geste créateur par l’écorchement, la mise en scène des pièces suspendues, les références à la chrysalide et au vêtement mettent en lumière les profondeurs à plusieurs strates de sa mémoire et de son histoire. Ce cabinet illustre à lui seul son détachement de l’autoritarisme paternel et un rapport nouveau à la maison de son enfance.

Ce travail de recherche, en résonance avec le célèbre pamphlet de Virginia Woolf, A Room of One’s Own (1929), souhaite associer au rejet du patriarcat l’idée d’une réappropriation de l’espace domestique et de la création par les femmes pour ainsi lire les empreintes qu’elles laissent dans les murs.

Mémoire de recherche de master 2, dirigé par Elvan Zabunyan et Baptiste Brun et soutenu par Adélie Le Guen, le 23 octobre 2017, au sein de l’université Rennes 2.

« Pour dire que l’on obtient une forme par pression sur ou dans quelque chose », dans Didi-Huberman Georges, La Ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte, Paris, Les Éditions de Minuit, 2008.

Adélie Le Guen, « Les chambres de Heidi Bucher : entre empreinte poétique et empreinte sociale post-68 » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 15 juin 2018, consulté le 24 février 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/les-chambres-de-heidi-bucher-entre-empreinte-poetique-et-empreinte-sociale-post-68/.