Recherche

Brochures, formulaires de candidature, 1975-1980, archives de la Women’s School of Planning and Architecture, collection Sophia Smith, SSC-MS-00306, collections spéciales du Smith College, Northampton, Massachusetts, Smith College Special Collections

« Le privé est politique », scandaient, dans les années 1960 et 1970, les féministes de la deuxième vague. La pédagogie aussi, semble-t-il. Aux États-Unis, le début des années 1970 est ainsi marqué par diverses expériences s’intéressant à penser autrement la pédagogie, notamment en y dénonçant les rapports de pouvoir.

En 1971, Sheila Levrant de Bretteville (née en 1940), artiste et designer graphique, conçoit l’identité graphique du California Institute of the Arts, une école reconnue pour sa réputation expérimentale, la promotion d’approches interdisciplinaires et le développement d’une pensée critique. Elle y enseigne auprès des artistes Miriam Schapiro (1923-2015) et Judy Chicago (née en 1939), fondatrices la même année du Feminist Art Program. S. L. de Bretteville met en place le premier Women’s Design Program, qui promeut des consciousness-raising sessions, des ateliers de performance, des cercles de lecture féministes. Le projet Womenhouse puis le Feminist Studio Workshop cristallisent les ambitions de ces rencontres. En 1972, le rapprochement entre le Center of Independent Living (CIL), composé d’une douzaine d’étudiant·es en situation de handicap lourd, et le College for Environmental Design à l’University of California Berkeley interroge la notion de l’accessibilitégrâce à l’arrivée de l’architecte Raymond Lifchez (1932-1923). Dès lors, le travail de conception s’effectue avec des étudiants et étudiantes portant des handicaps : la salle de classe devient elle-même un contexte de conception pour penser les transformations spatiales et les réseaux d’assistance nécessaires pour permettre à tous·tes de travailler ensemble.

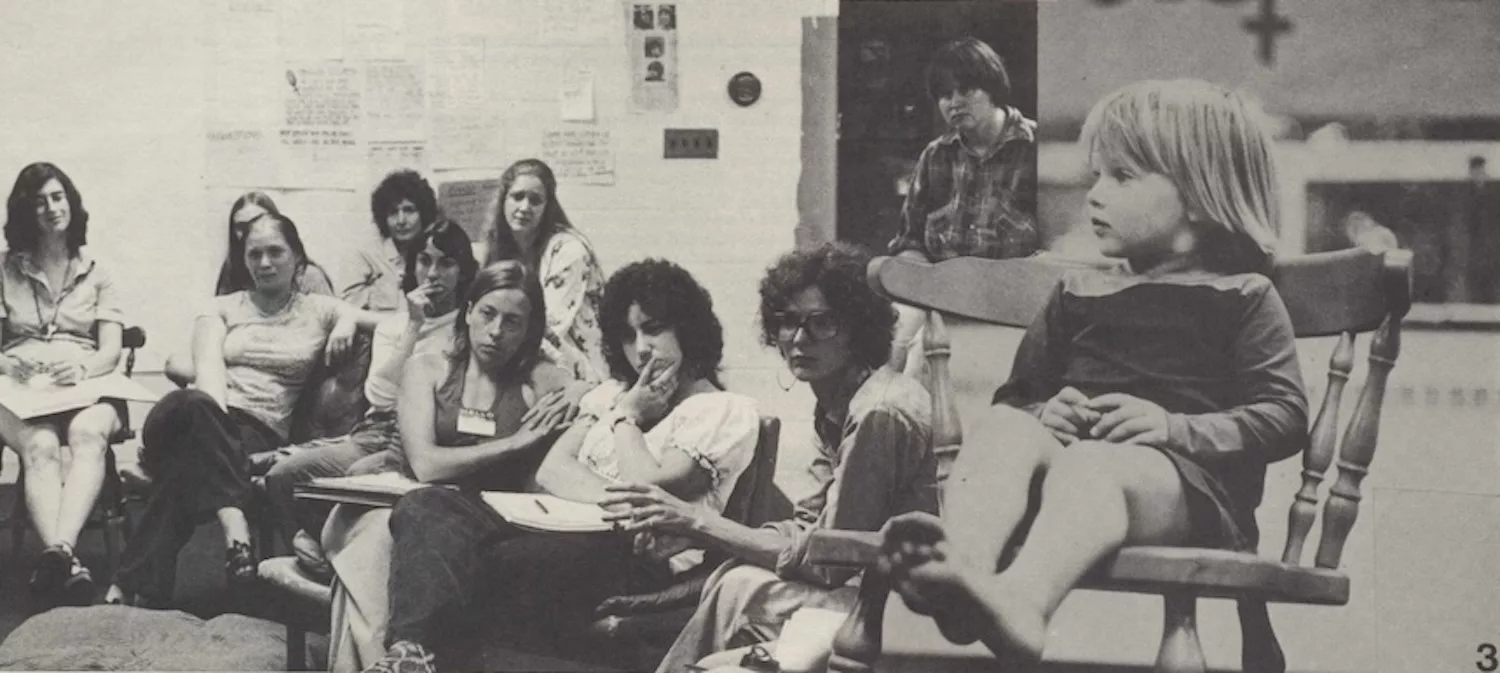

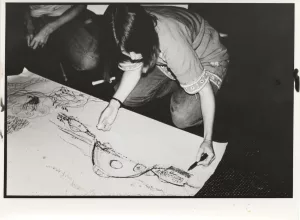

Phyllis Birkby et Leslie Kanes Weisman ont inclus l’exercice d’environnement fantastique dans leur cours principal, « Les femmes et l’environnement bâti : perceptions personnelles, sociales et professionnelles », lors de la première session de la Women’s School of Planning and Architecture à Biddeford, dans le Maine, en août 1975, archives de la Women’s School of Planning and Architecture, collection Sophia Smith, Smith College, Northampton, Massachusetts, Smith College Special Collections

Aux États-Unis, la discrimination à l’égard des femmes dans les programmes d’enseignement n’est interdite qu’en 1972, date de l’adoption du « Titre IX ». L’American Institute of Architects ne compte alors que 528 femmes enregistrées comme architectes (sur 42 043), soit 1,25 % de la profession1. En 1974, dans le prolongement de multiples expériences de pédagogie radicale2, sept femmes mettent en place une summer school expérimentale : la Women’s School of Planning and Architecture (WSPA), qui se tient entre 1975 et 1979. Elles se sont rencontrées lors de manifestations féministes comme l’Alliance of Women in Architecture à New York ou la conférence « Women in Architecture : A Symposium » et portent chacune un intérêt pour la place et le statut des femmes dans le milieu professionnel de l’architecture.

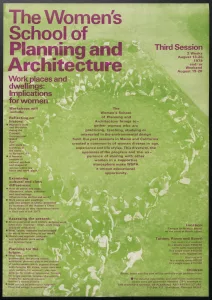

Katrin Adam (dates inconnues), Ellen Perry Berkeley (1931-2024), Phyllis Birkby (1932-1994), Bobby Sue Hood (1932-1994), Marie Kennedy (1918-2005), Joan Forrester Sprague (dates inconnues) et Leslie Kanes Weisman (née en 1945) n’ont pas les mêmes parcours et ne partagent pas les mêmes positions féministes. Néanmoins, elles ont en commun l’idée selon laquelle l’oppression des femmes est aussi une question spatiale. Elles souhaitent, à travers la formation en architecture, unanimement remettre en question la figure de l’architecte-auteur et ses représentations pour favoriser celle du collectif. Elles questionnent ainsi la hiérarchie des écoles d’architecture et présentent la pédagogie comme un échange plutôt que la transmission unilatérale d’un savoir top down. Entre 1975 et 1979, la WSPA organise quatre sessions, chacune de deux semaines au mois d’août, auxquelles participent une soixantaine de femmes, ainsi qu’un symposium en 1981, auquel assistent plus de deux cents spectatrices.

Affiche de la troisième session de la WSPA présentait une image emblématique prise lors de la première session en 1975 : les participantes se sont présentées comme un symbole féminin géant, 1978, Smith College Special Collections

La spécificité de cette école d’été tient à sa capacité à rassembler des femmes provenant des quatre coins des États-Unis et intéressées par l’environnement bâti, indépendamment de leur niveau d’études et de la nature de leur formation. Les sessions ont lieu dans différentes villes, facilitant ainsi les déplacements et les possibilités de chacune selon sa localisation. Chaque année, la plaquette expose clairement le fonctionnement de la session : les arrangements possibles pour le transport, les modalités d’admission, la reconnaissance des crédits, le prix. Les femmes sont invitées à amener leurs enfants âgé·es de trois à douze ans et des services de garde leur permettent de participer pleinement aux activités. Conçue comme une école indépendante et accessible, comme « une communauté mobile3 », la WSPA se présente comme un lieu d’expérimentation où se dessine une identité collective féminine dans un milieu professionnel à prédominance masculine. Chaque été, une thématique définit les contenus et se prolonge l’année suivante par les apports des participantes souhaitant s’investir dans le programme pédagogique à venir.

Coordinatrices de la troisième session de la WSPA, Susan Aitcheson, Joan Forrester Sprague et Katrin Adam (futures fondatrices du WDC), 1978, Susan Aitcheson Private Collection

La prise en compte du contexte local, la dimension constructive, les usages, le rôle de l’architecte sont des thématiques traversant les quatre années d’existence du programme. D’autres, plus spécifiques, démontrent l’intérêt précoce pour certaines dimensions du projet architectural, encore alternatives à l’époque et qui ne seront questionnées que quarante ans plus tard dans les cursus académiques traditionnels : les questions écologiques et climatiques, celles du rapport à l’existant, du déjà-là, celles du logement social et, plus centrale, celles de l’analyse féministe. Les modes pédagogiques varient, allant de la construction à l’échelle 1 au voyage d’étude immersif, des marches exploratoires au séminaire. Les cours de base, dispensés par plusieurs personnes pour éviter une figure tutélaire, se déroulent en petits groupes puis sont enrichis par des moments de discussion adaptés à un nombre plus important regroupant les unes et les autres.

Dans les intentions initiales figure la volonté de créer une atmosphère de soutien et un échange d’idées dans un cadre de vacances, d’encourager l’épanouissement personnel et professionnel grâce à une meilleure intégration des valeurs et des identités de leur statut de femmes et de designers, de créer un forum au sein duquel il est possible de découvrir et de définir les qualités, les préoccupations et les capacités particulières que les femmes apportent à la société et aux professions de l’aménagement de l’environnement. La dernière session, en 1979, énonce clairement la volonté d’influencer le milieu académique grâce à une perspective féministe et d’en modifier le curriculum. C’est cette articulation femme/designer, personnel/professionnel, qui porte le projet de cette école et qui laisse planer une question propre à cette période : y aurait-il des spécificités féminines dans la conception des espaces, et quelles seraient-elles ?

Brochures, formulaires de candidature, 1975-1980, archives de la Women’s School of Planning and Architecture, collection Sophia Smith, SSC-MS-00306, collections spéciales du Smith College, Northampton, Massachusetts, Smith College Special Collections

« Women’s Fantasy Environments », par exemple, est un atelier proposé par P. Birkby, qui a déjà mis en place cette pratique dans de nombreux autres cadres. Elle s’inscrit dans les méthodes de « conscientisation », qui cherchent à identifier et à remettre en question les modèles sociaux dictés par les normes de genre afin de mener des actions de collecte en faveur de l’équité entre les sexes. Sur de grands rouleaux de papier, les participantes sont invitées à dessiner leurs espaces de vie idéaux, libres de toute contrainte pragmatique afin de faire surgir les liens entre les désirs personnels et leur capacité à saisir, en tant que professionnelles, les usages et les spatialités adaptés aux femmes. Rêve et désir seraient ainsi vecteurs de changement social et personnel. Comme l’écrit P. Birkby, « tout ce qui nous entoure a été fantasmé à l’origine par les hommes, car ce sont eux, je le sens trop bien, qui dominent les processus mêmes qui contrôlent et conduisent aux formes physiques qui façonnent notre existence4 ». P. Birkby pense que seule la fantaisie permet aux femmes de se débarrasser de leur conditionnement psychologique et de commencer à imaginer de nouveaux espaces. Mais l’intérêt de cette pratique semble surtout revenir à la prise de conscience des écarts entre la réalité, les projections et les besoins de la société, notamment des femmes.

La session de 1978 mise sur l’adaptation de cette méthode tout en l’orientant sur la justice sociale et l’accès des femmes à certains lieux. Suite à cette expérience, trois des participantes à cette session concrétisent leurs souhaits et fondent la Women’s Development Corporation, un organisme qui conçoit, construit et gère des logements abordables et de qualité pour les femmes à faibles revenus, les personnes ayant des besoins particuliers et les personnes âgées5.

Plus qu’une école, la Women’s School of Planning and Architecture a été un espace nécessaire à la réflexion et à l’acquisition de savoirs émancipateurs afin d’interroger les conditions de vie et la manière de faire l’architecture. Le tournant des années 1980 affirme le déplacement de la question posée par la WSPA : plutôt que de réfléchir sur les femmes et l’architecture, il est désormais question de principes féminins en architecture6. Plutôt que de revenir sur des différenciations liées à l’architecture et à sa forme, de nombreux écrits tentent de définir ces principes « féminins » en architecture, en soulignant des différences graduelles plutôt que des catégories exclusives : par exemple, un principe féminin serait une conception à vocation sociale plutôt qu’orientée vers le profit, à la différence d’une position plus radicale qui opposerait un féminin social à un masculin cherchant le profit.

The American Institute of Architects, Status of Women in the Architectural Profession, Task Force Report, février 1975, https://content.aia.org/sites/default/files/2018-03/Archives_StatusWomenArchitecturalProfession_1975.pdf.

2

Beatriz Colomina et al., Radical Pedagogies, Cambridge, Londres, The MIT Press, 2022.

3

Brochures, application forms, 1975-1980, Women’s School of Planning and Architecture records, Sophia Smith Collection, SSC-MS-00306, Smith College Special Collections, Northampton, Massachusetts, p. 39.

4

Stephen Vider, « Fantasy is the beginning of creation », Platform, juin 2021 [je pense], https://www.platformspace.net/home/fantasy-is-the-beginning-of-creation.

5

Andrea J. Merrett, « The personal is professional », dans B. Colomina, Radical Pedagogies, op. cit., p. 269.

6

Voir Paola Coppola Pignatelli, « Der Weg zu einer anderen raumlichen Logik », Bauwelt Frauen in der Architektur ! Frauenarchitecktur ?, nos 31-32, août 1979, p. 1285-1288 ; Margrit I. Kennedy, « Toward a rediscovery of ”feminine” principles in architecture and planning », Women’s Studies International Quarterly, vol. 4, no 1, 1981, p. 75-81, https://doi.org/10.1016/S0148-0685(81)96388-0 ; K. A. Franck, « A feminist approach to architecture », dans Ellen P. Berkeley et Matilda McQuaid (dir.), Architecture : A Place for Women, Washington, Smithsonian Institution Press, 1989, p. 201-216.

Stéphanie Dadour est maitresse de conférences à l’Ensa Paris-Malaquais et co-fondatrice de l’agence Dadour de Pous Architecture. Sa pédagogie, ses recherches et ses projets s’intéressent aux expressions du pouvoir ou des relations asymétriques dans les pratiques de conception et d’aménagement de l’espace. Parmi ses publications Des voix s’élèvent. Féminismes et Architecture, Enseigner l’architecture à Grenoble. Une histoire, des acteurs, une formation (avec S. Le Vot), The Housing Project. Discourses, ideals, models and politics in 20th c. exhibitions, (avec G. Caramellino) et 1989, hors-champ de l’architecture officielle : Liban.

Stéphanie Dadour, « La pédagogie est politique : la Women’s School of Planning and Architecture » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 5 septembre 2025, consulté le 5 septembre 2025. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/la-pedagogie-est-politique-la-womens-school-of-planning-and-architecture/.