Renée Gailhoustet

Bénédicte Chaljub, Renée Gailhoustet, Une poétique du logement, ed. Monum, coll. Les carnets d’architectes, 2019

→Bénédicte Chaljub, La politesse des maisons, Renée Gailhoustet, architecte, ed. Actes Sud, coll. L’Impensé, 2009, 85 p.

Architecte française.

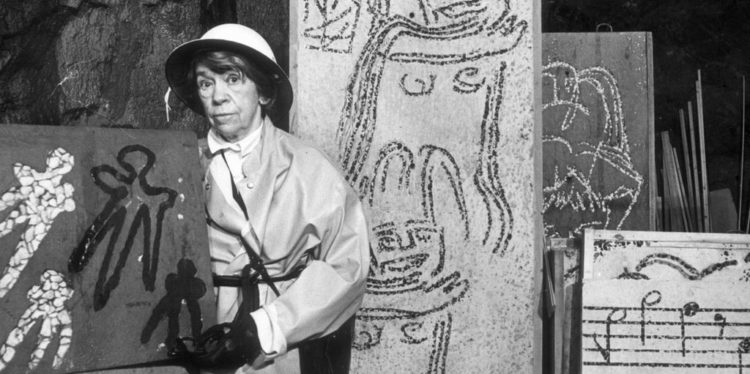

L’œuvre hors norme de Renée Gailhoustet peut être lue à l’aune de la place que les femmes occupent dans l’histoire de l’architecture. Si elle n’a jamais revendiqué de pratique féministe du métier, ni considéré son travail sur le logement comme féminin, elle s’inscrit dans une profession genrée : lorsqu’elle commence sa carrière, en 1962, seules 1 % des femmes architectes ont une activité à leur compte.

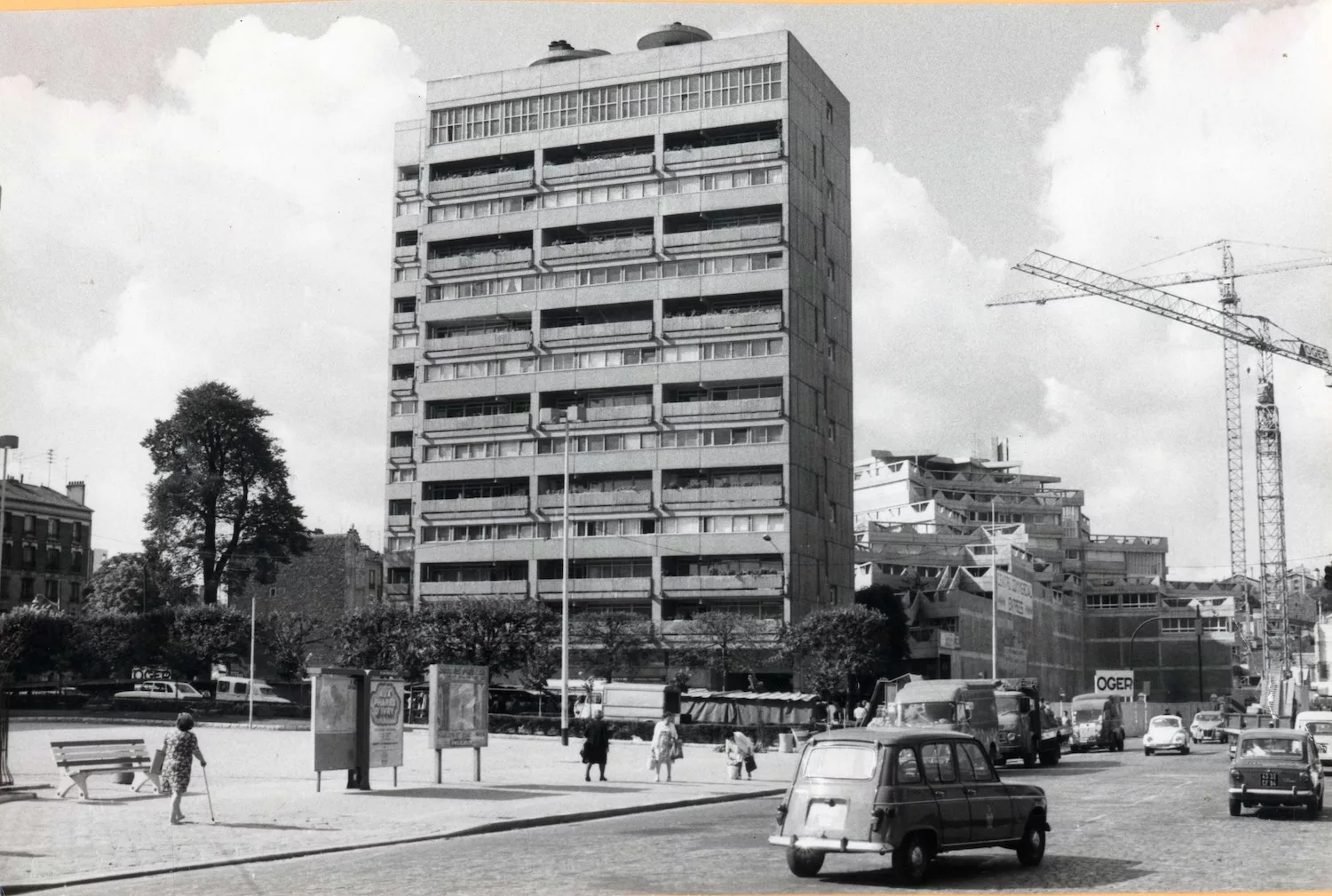

Après des études à l’École des beaux-arts de Paris, où elle milite au parti communiste, elle est diplômée en 1961 et fait la place chez un architecte de cette obédience, Roland Dubrulle (1907-1983). C’est dans ce cadre qu’elle obtient rapidement sa première commande, une tour de dix-huit niveaux d’habitations sociales pour Ivry-sur-Seine (Raspail, 1968), une ville du Val-de-Marne située dans la périphérie parisienne dans dont elle remodèle alors le centre. En s’engageant dans l’habitat, elle désapprouve la plupart des grands ensembles, dont elle critique l’échelle, l’aspect répétitif des « cellules », et choisit à l’inverse, pour le logement social, de déployer des volumétries lumineuses, des distributions renouvelées, des décalages de niveaux et des plans ouverts qui s’appuient sur la modernité.

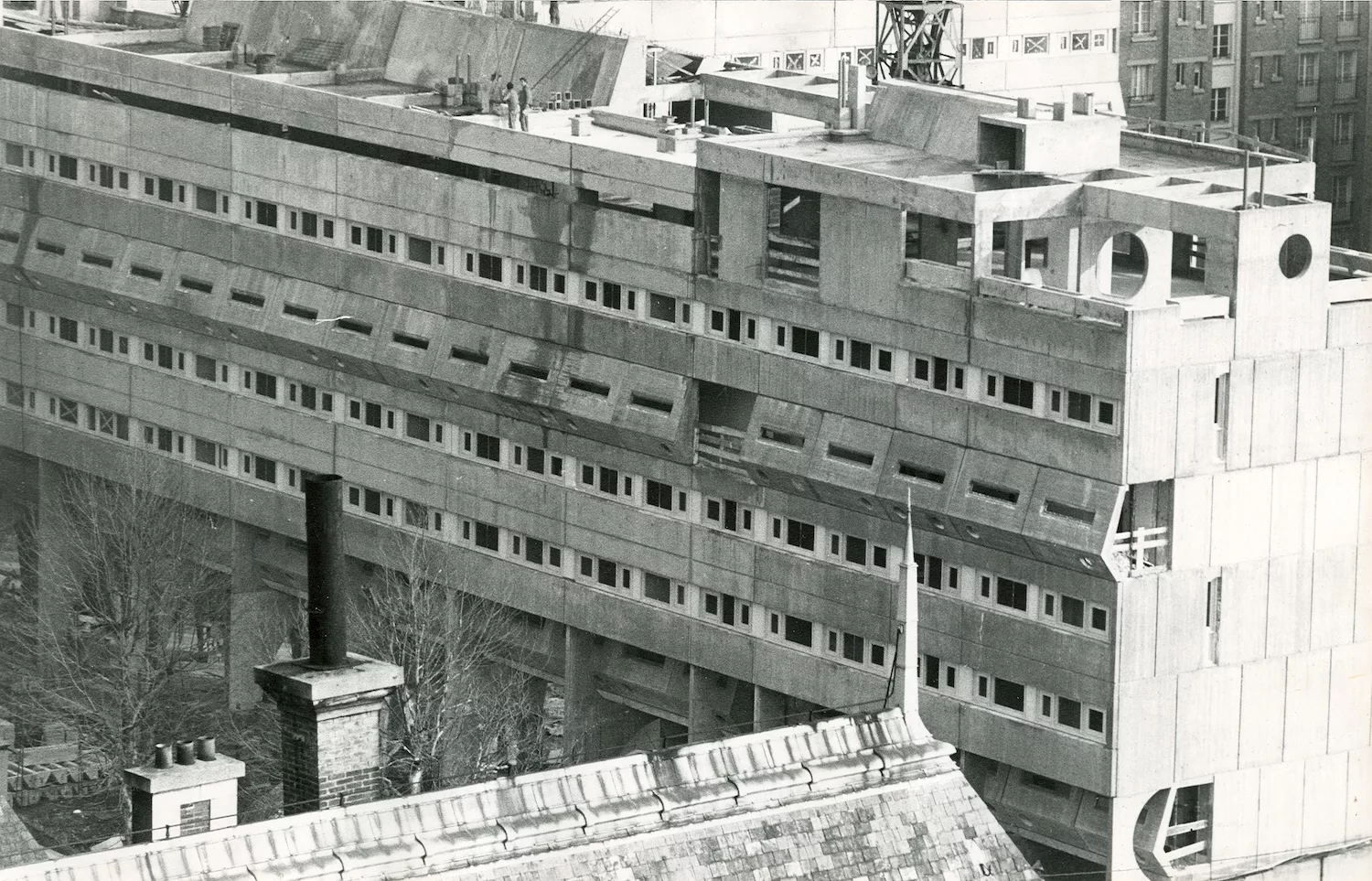

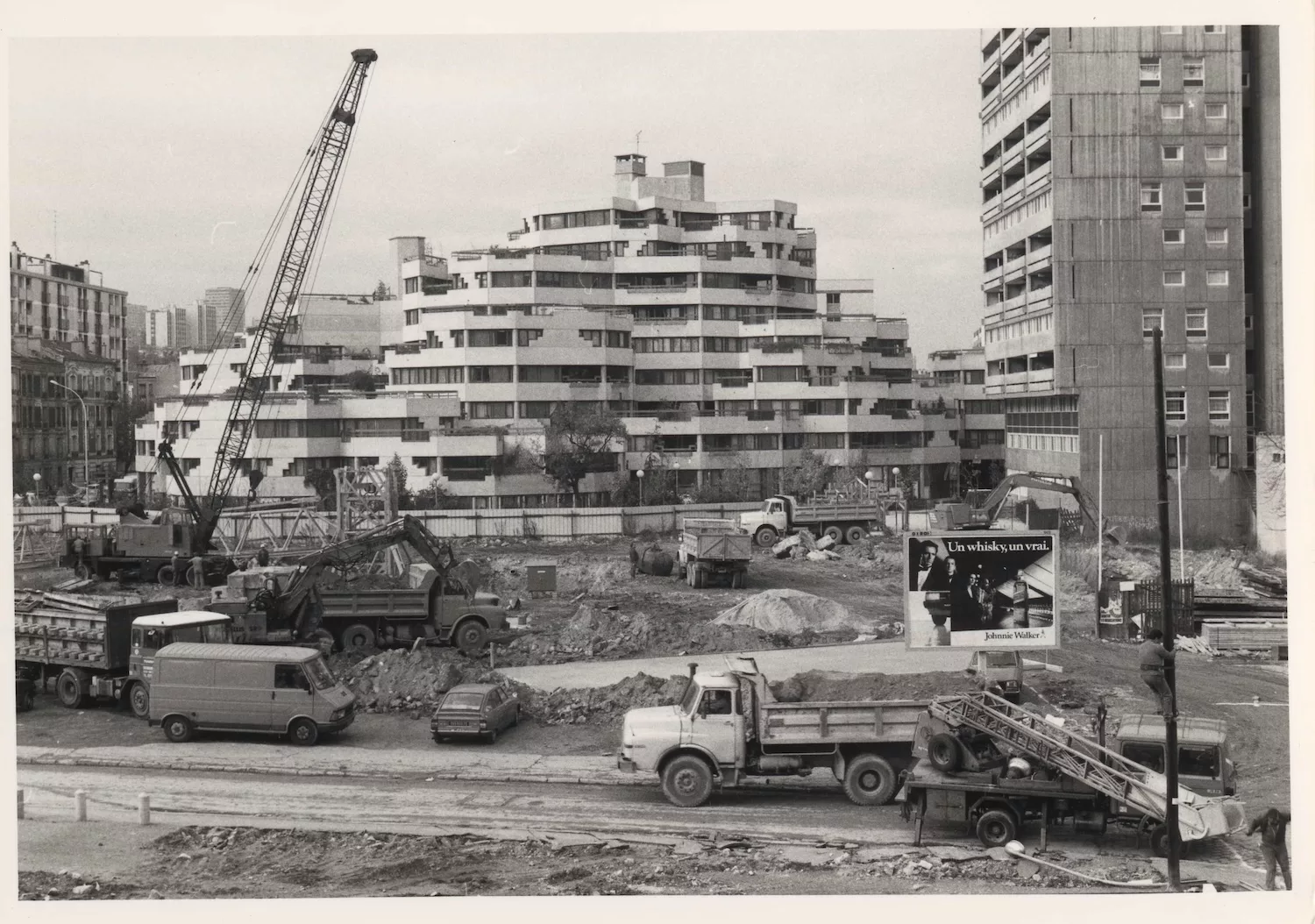

Livrées en béton brut de décoffrage, ses architectures inédites à destination des catégories populaires des banlieues de la capitale n’auraient pu voir le jour sans des conditions de production favorables. Ses interlocuteurs acceptent de la suivre, de privilégier la générosité des espaces au détriment des prestations intérieures, et traquent les subventions. L’ampleur du projet d’Ivry-sur-Seine, piloté par l’OPHLM (Office public de l’habitat à loyer modéré) – deux mille logements et équipements –, l’invite à faire intervenir Jean Renaudie (1925-1981). Aux conditions appropriées s’ajoute le contexte permissif de l’après-1968 : J. Renaudie peut y inventer des habitations pyramidales triangulaires à terrasses-jardins rompant avec les codifications habituelles. R. Gailhoustet s’appuie sur sa contribution. Ses premières tours (Raspail, Lénine, Casanova, Jeanne Hachette, édifiées entre 1968 et 1975) puis l’unité d’habitations Spinoza (1972) sont suivies par des ensembles à terrasses-jardins, pour lesquels elle trouve de nouvelles géométries, à Ivry-sur-Seine (le Liégat, 1982 ; Marat, 1986), puis avec la Sodédat à Aubervilliers (quartier de la Maladrerie, 1985), à Saint-Denis (îlot 8 de la ZAC Basilique, 1985). Elle en poursuit la déclinaison à Villejuif (1985), à La Réunion (le Port, la Possession, 1989).

À partir du milieu des années 1980, le changement des mentalités et des règlements urbains ainsi que la réduction des échelles des commandes l’obligent à revenir vers les conventions de l’immeuble et à recouvrir les bétons de briques ou d’enduits, à Gentilly, Villetaneuse, Romainville (1994-1996), mais elle poursuit l’innovation architecturale, spatiale, et son exigence du bien-loger. Elle construit aussi un collège à Montfermeil (1993). Multiples, ses réalisations suscitent l’appropriation et invitent au plaisir d’habiter.

Si J. Renaudie obtient en 1981 le Grand Prix national de l’architecture, il faut attendre quarante ans pour que la contribution de R. Gailhoustet soit reconnue : elle reçoit la médaille d’honneur de l’Académie d’architecture (2018), le Grand Prix d’art de Berlin (2019), le Prix de l’architecture de la Royal Academy of Arts de Londres et le Grand Prix d’honneur du ministère de la Culture (2022), tandis que la Maladrerie et le Liégat obtiennent le label Architecture contemporaine remarquable (2008 et 2022) et que la tour Raspail est inscrite aux monuments historiques (2021).

Le quartier de la Maladrerie – Aubervilliers | Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, septembre 2023

Le quartier de la Maladrerie – Aubervilliers | Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, septembre 2023  Hommage à l’architecte Renée Gailhoustet [1929-2023] | Citée de l’Architecture, mai 2023

Hommage à l’architecte Renée Gailhoustet [1929-2023] | Citée de l’Architecture, mai 2023  Renée GAILHOUSTET, Architecte. Journée d’étude, 31 mars 2015 | ENSAD Limoges, mars 2015

Renée GAILHOUSTET, Architecte. Journée d’étude, 31 mars 2015 | ENSAD Limoges, mars 2015