Anna Rajecka (also Madame Gault de Saint-Germain, née Marie-Josèphe-Frédérique-Anne Rajecka)

Guze, Justyna, « Dziewczyna z gołąbkiem (Alegoryczny portret Rozalii z Chodkiewiczów Lubomirskiej?) » et « Śpiąca kobieta », dans Anna Grochala et Joanna Sikorska (dir.), Od Marteau do Witkacego. Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie, cat. exp. (Varsovie, Musée national, 2015-2016), Varsovie, National Museum in Warsaw, 2015, p. 368-369

→Jeffares, Neil, « Gault de Saint-Germain, Mme, née Marie-Josèpe-Frédérique-Anne Rajecka, dite Anna, Rajecka », Dictionary of Pastellists before 1800: Online Edition, 17 mars 2025

→Dzmira-Zarzycka, Karolina, « Anna Rajecka. Pierwsza Polka na Salonie », www.niezlaszuka.net, 17 mars 2025

Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego. Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie [Maîtres du pastel. De Marteau à Witkacy. Collection du Musée national de Varsovie], Musée national, Varsovie, 29 octobre 2015 – 31 janvier 2016

→Artystki polskie [artistes polonais], Musée national, Varsovie, 1991

Peintre, pastelliste et portraitiste polonaise.

Anna Rajecka est très vraisemblablement née en 1754. Son père, Józef Rajecki, et son frère sont également peintres. Son premier professeur est le pastelliste Louis-François Marteau (vers 1715-1804) et elle a peut-être aussi étudié auprès de Marcello Bacciarelli (1731-1818), peintre à la cour du roi Stanislas II. Vers 1780, A. Rajecka est présente à la cour royale de Varsovie, où elle produit des dessins et des portraits au pastel.

Elle est la seule femme à recevoir un salaire royal. En 1783, elle se rend à Paris pour poursuivre sa formation et réalise des copies pour Stanislas II alors qu’elle réside au Louvre. À cette époque, Jacques-Louis David (1748-1825), Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) et Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842) ont ouvert leurs ateliers du Louvre aux femmes. Il n’y a pas de preuve formelle que A. Rajecka ait pris des leçons auprès de l’un·e d’entre elle·ux, mais elle crée des œuvres inspirées par le style de J.-B. Greuze.

En 1788, A. Rajecka épouse le miniaturiste Pierre-Marie Gault de Saint-Germain (1754-1842), auquel Stanislas II étend aussi son patronage. Toutefois, le roi désapprouve le voyage planifié par le couple en Italie la même année, ainsi que leur souhait de retourner ensemble à Varsovie. À cette époque, il commande des copies de portraits d’importants personnages français pour sa collection. Cette tâche est confiée, par l’intermédiaire de son représentant Filippo Mazzei (1730-1816), à J.-L. David (et ses élèves) ainsi qu’à A. Rajecka, dont les œuvres sont exécutées sous la supervision du peintre français. De toutes les pièces envoyées au roi, ce sont les pastels de A. Rajecka qui l’impressionnent au plus haut point.

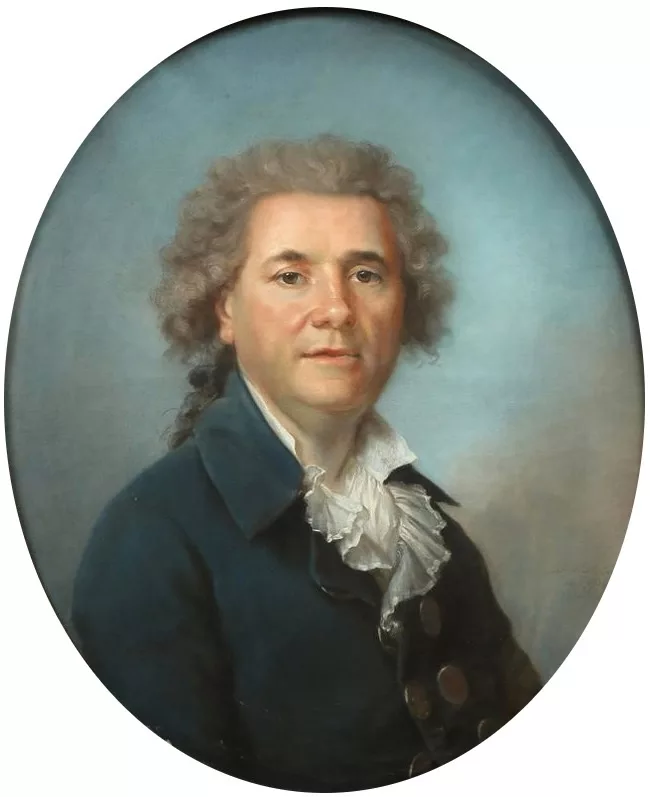

Parmi les pastels envoyés à Stanislas II, on trouve Jeune femme à la colombe (1789-1790), portrait supposé de la princesse Rosalie Lubomirska (1768-1794). L’œuvre a une connotation érotique : la jeune femme est représentée appuyée sur un coussin, la poitrine découverte et les yeux brillants. Tout aussi sensuel est le pastel Śpiąca kobieta (Jeune femme dormante), (sans date), qui offre un aperçu voyeur d’une scène intime. À Paris, A. Rajecka portraiture également les aristocraties polonaise et française. L’une de ses œuvres les plus remarquables est le Portrait d’Ignace Potocki (vers 1784), démonstration de la douceur et de la fluidité de son style, à l’effet soyeux et à la palette caractéristique, faite de bleus et de bruns. A. Rajecka produit aussi des portraits allégoriques des saisons, comme le pastel Été (vers 1788).

L’année 1791 marque l’apogée de la carrière de A. Rajecka. Elle devient la première femme polonaise à exposer au Salon de Paris, qui vient alors d’assouplir ses conditions d’entrée : sont dès lors autorisé·es à concourir non seulement les membres de l’Académie, mais aussi les artistes indépendant·es, y compris les femmes. A. Rajecka y présente quatre portraits au pastel, mais aucun d’entre eux ne nous est parvenu. Elle reste à Paris jusqu’en 1792, date à laquelle elle cesse de recevoir son salaire royal. Pour échapper à la Révolution, A. Rajecka et son époux s’installent à Clermont-Ferrand : lui enseigne et écrit sur l’esthétique ; elle continue à peindre des portraits. On sait peu de chose de ses dernières années, hormis qu’elle donne naissance à un fils, Pierre-Xavier, en 1797. Les Gault de Saint-Germain finissent par retourner à Paris, où A. Rajecka meurt en 1830.

Une notice réalisée dans le cadre du programme « Rééclairer le siècle des Lumières : Artistes femmes du XVIIIème siècle »

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025