Aloïse (Aloïse Corbaz dite)

Bonfand Alain, Porret-Forel Jacqueline, Tossatto Guy, Aloïse, Paris, La Différence, 1989

→Porret-Forel Jacqueline, Aloïse et le théâtre de l’univers, Genève, A. Skira, 1993

→Porret-Forel Jacqueline, La Voleuse de mappemonde – Les écrits d’Aloïse, Genève, Zoé, 2004

Aloïse Corbaz, Département culturel de Bayer, Leverkusen, 22 septembre – 27 octobre 1996

→Aloïse. Comme un papillon sur elle, Borderless Art Museum NO-MA, Omihachiman, 3 février – 10 mai 2009 ; Watari Museum of Contemporary Art, Tokyo, 15 mai – 16 aout 2009 ; Hokkaido Asahikawa Museum of Art, Asahikawa, 24 octobre 2009 – 14 janvier 2010 ; Museum Gugging, Klosterneuburg, 26 mars – 26 septembre 2010

→Aloïse Corbaz en constellation, LaM, Villeneuve-d’Ascq, 14 février – 10 mai 2015

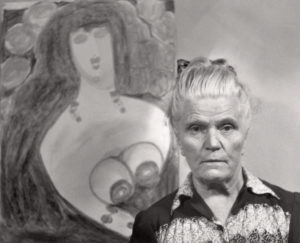

Plasticienne suisse.

Considérée désormais comme une des figures majeures de l’art brut, Aloïse est connue par un plus large public grâce au film éponyme de Liliane de Kermadec (1928), où Delphine Seyrig incarne son personnage en 1975. Sa création est indissociablement liée à sa maladie – la schizophrénie – et à son internement en asile psychiatrique durant quarante-six ans. Née dans une famille modeste, elle perd sa mère, épuisée par les multiples grossesses, à l’âge de 11 ans ; sa sœur aînée, Marguerite, prend alors avec fermeté le foyer en charge. Si la vie quotidienne est difficile, l’artiste se souviendra cependant, dans son œuvre, des couleurs des œufs de Pâques, des boules et des paquets de Noël de son enfance. Tous les membres de sa famille chantent ou font de la musique. Aloïse, dotée d’une belle voix, se passionne pour le chant et connaît très bien le répertoire de l’opéra ; elle prend des leçons de musique avec l’organiste de la cathédrale de Lausanne et fait partie du chœur. Elle rêve momentanément d’être cantatrice, mais ne peut réaliser son ambition. Après son certificat d’études obtenu en 1904, elle intègre l’école professionnelle de couture de Lausanne. En 1911, il semblerait qu’elle ait une relation amoureuse avec un étudiant en théologie, à laquelle Marguerite l’oblige brutalement à mettre fin. C’est sans doute à la suite de cette rupture qu’elle s’expatrie en Allemagne, où elle est engagée comme institutrice dans une famille de Leipzig, puis comme gouvernante d’enfants à Potsdam chez le chapelain de Guillaume II. Elle conçoit alors pour l’empereur une passion tout imaginaire. En 1914, la déclaration de guerre la contraint à rentrer à Lausanne. Au grand étonnement de sa famille, elle s’affirme comme pacifiste et même comme antimilitariste. Elle s’isole parfois pour écrire des chants religieux et son comportement devient de plus en plus exalté : elle se croit enceinte du Christ ; elle crie dans la rue qu’on l’assassine, qu’on lui vole ses enfants. Elle est internée en 1918 à l’asile psychiatrique de Cery, près de Lausanne. Après les débuts difficiles de l’enfermement, elle s’accommode peu à peu de sa nouvelle vie, puis est transférée à l’asile de la Rosière à Gimel-sur-Morges, établissement réservé aux malades incurables, où elle restera jusqu’à la fin de sa vie.

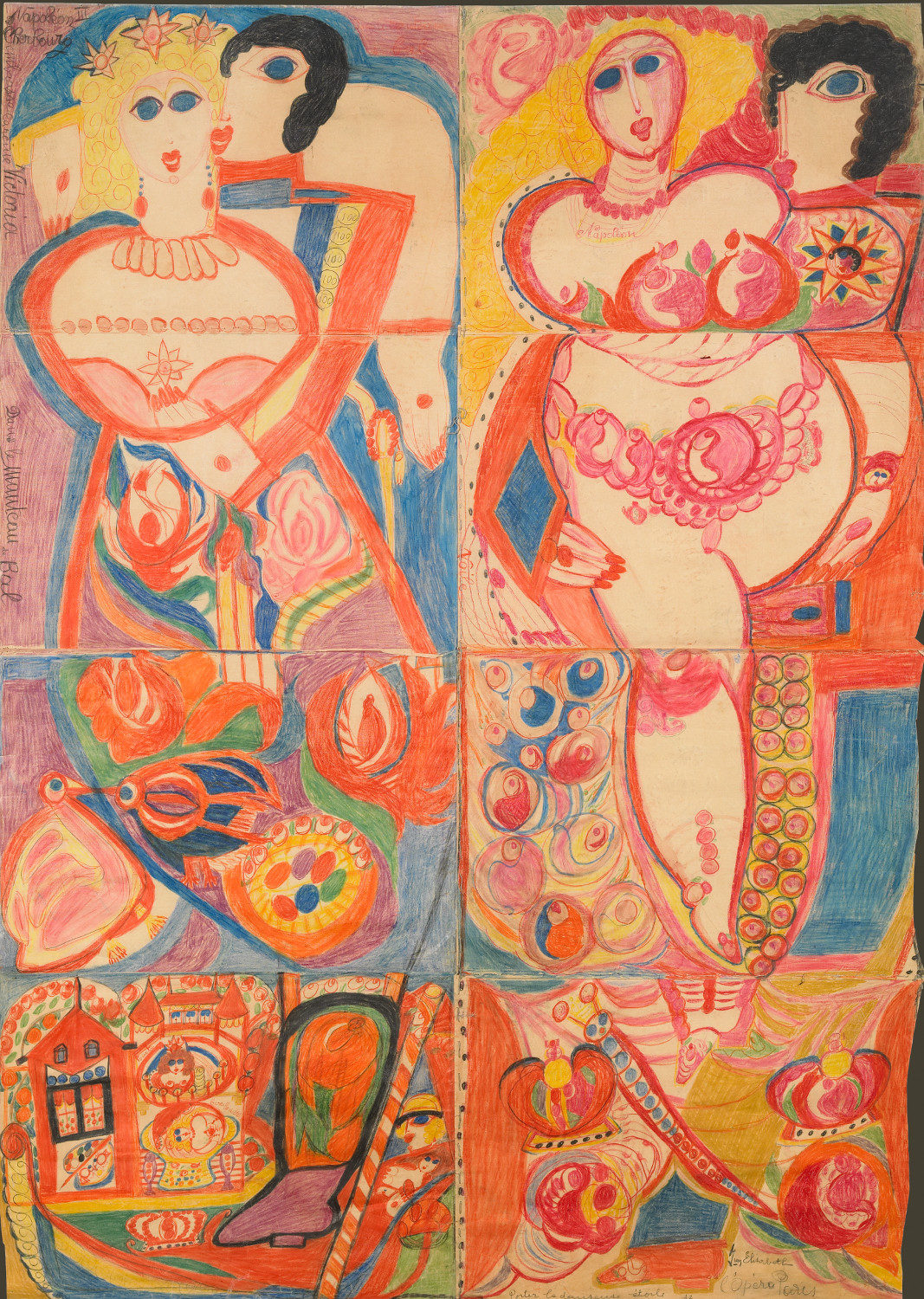

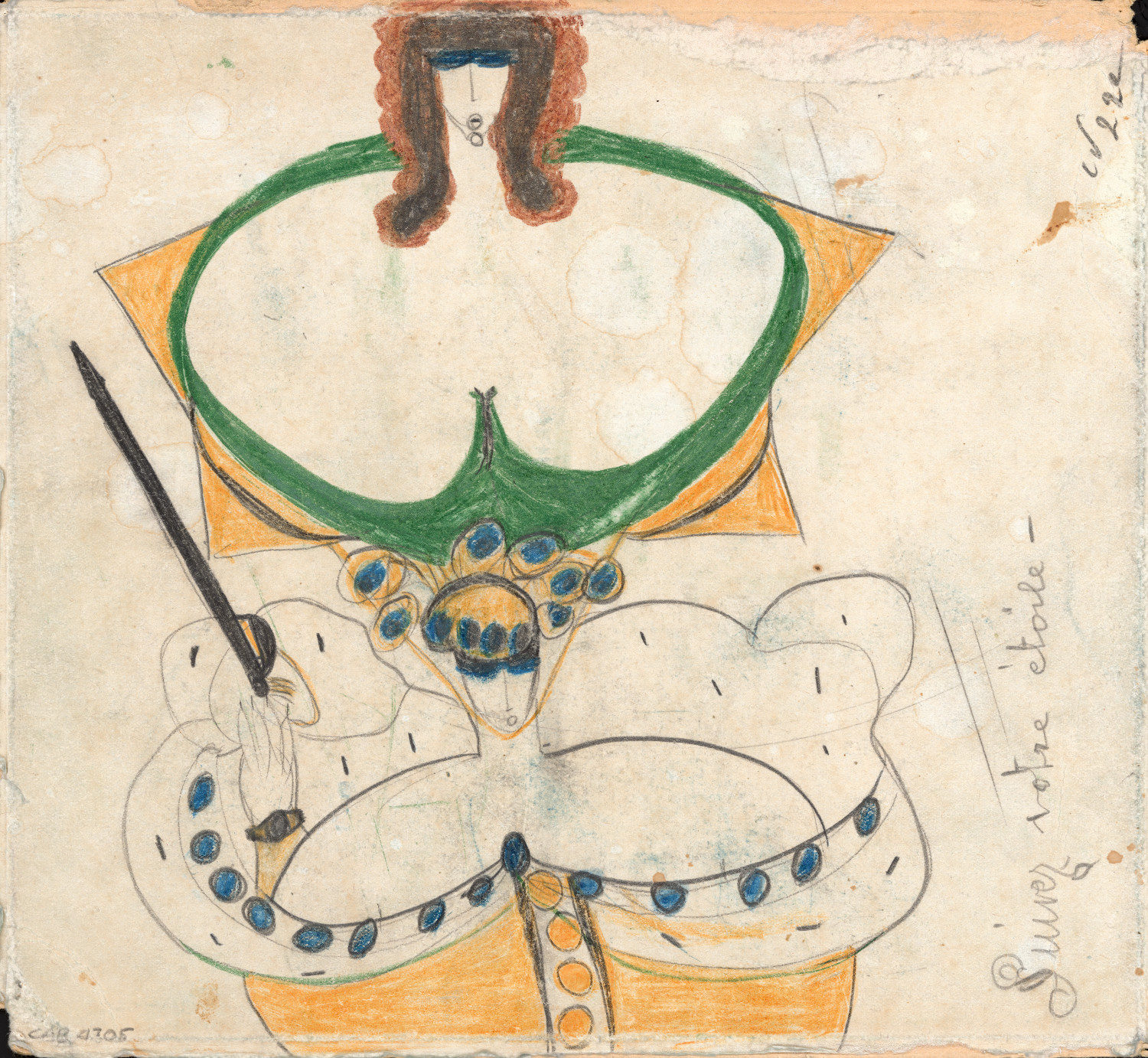

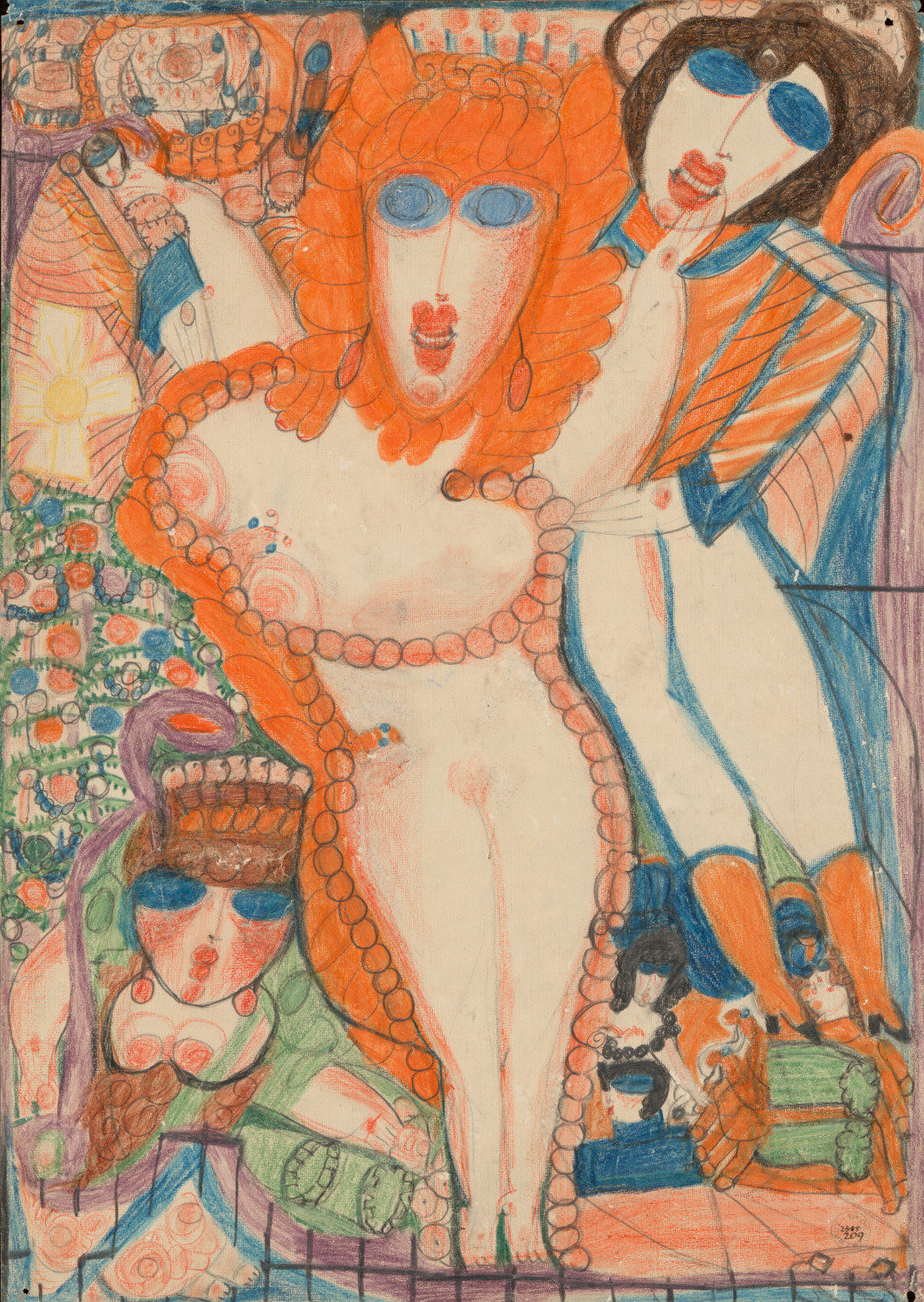

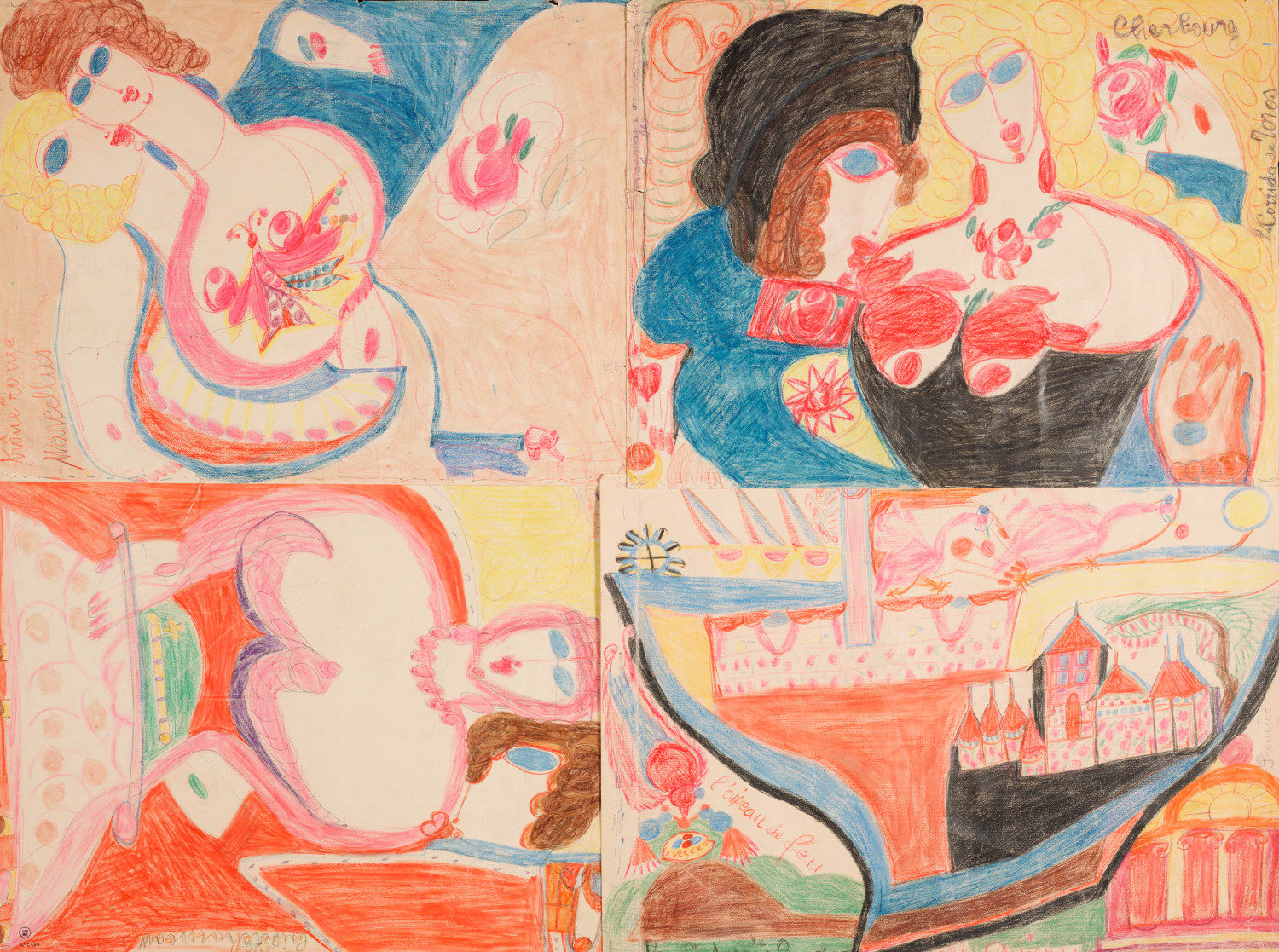

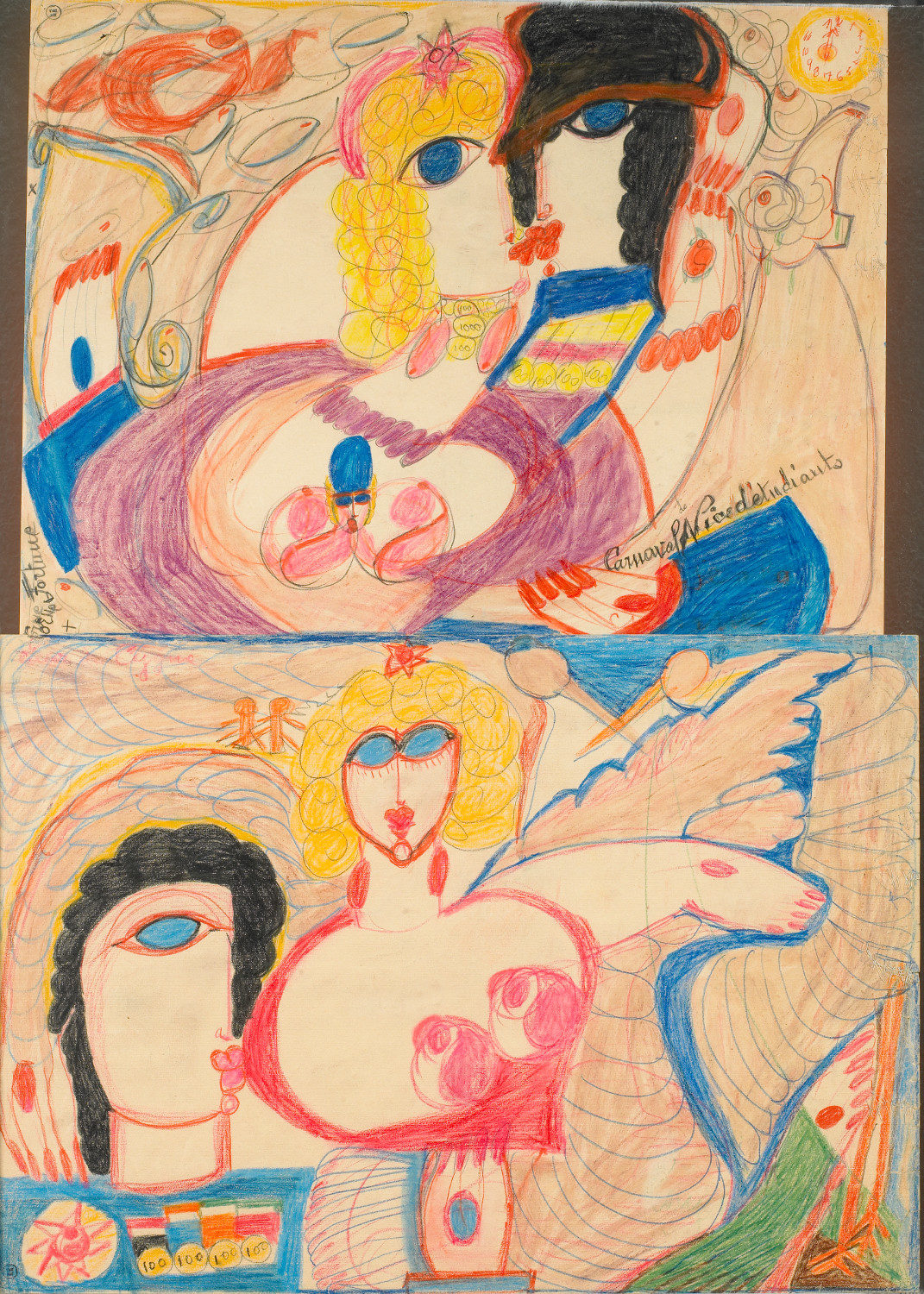

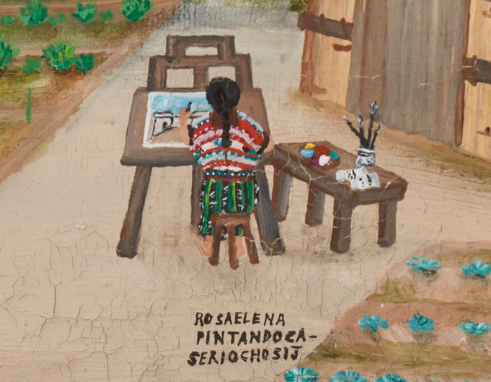

Les dessins qu’elle commence à faire, probablement dès 1920, lui permettent de dépasser la maladie et l’internement. Elle dessine d’abord en cachette, utilisant le matériel qu’elle trouve dans les poubelles : fragments de papier quadrillé, vieilles cartes postales illustrées, papier kraft, vieilles factures, cartons d’emballage. Un coup de crayon transforme une forme ou un détail de la page illustrée en personnage. Ces supports sont défroissés, lissés et raccommodés avec du fil blanc de coton ou du gros fil rouge ; les coutures, parfois très élaborées, soulignent et déterminent des éléments du dessin. La structure même du papier semble aussi décider des motifs : un emballage, utilisé en boucherie, l’amène à représenter le personnage d’Hitler. Les feuilles cousues lui permettent de réaliser des dessins de grande taille, qu’elle garde sous forme de rouleaux. Elle travaille sur les deux faces avec des crayons et des craies grasses, exploitant tout l’espace. Son monde est peuplé de personnages, d’animaux, de fleurs, de fruits, dans une mise en scène théâtrale qui revêt, pour elle, des significations précises : certains de ses sujets reprennent des gestes, des poses, inspirés des revues illustrées, ou adoptent les attributs et les postures prêtés aux acteurs d’un théâtre ou d’un opéra ritualisé ; les attitudes sont hiératiques, les visages inexpressifs et immobiles, ou, au contraire, torturés comme les masques de la tragédie antique. Le théâtre, l’opéra et le couple amoureux ornent cette cosmogonie, où se développe un fort érotisme. Jusqu’en 1936, personne ne se préoccupe de la production artistique d’Aloïse, qui est presque totalement détruite. Le professeur Hans Steck, devenu directeur de l’hôpital de Cery ainsi que la médecin Jacqueline Porret-Forel et quelques autres ont alors pris soin de conserver ses dessins et de lui procurer du matériel jusqu’à sa mort. Jean Dubuffet l’expose à Paris en 1948 dans le cadre de la Compagnie de l’art brut, puis, en 1949, à l’exposition L’Art brut préféré aux arts culturels. En 1963, un an avant sa mort, l’artiste visite l’exposition Les Femmes suisses peintres et sculpteurs, organisée au palais de Rumine à Lausanne, où elle est l’invitée d’honneur.

© Éditions des femmes – Antoinette Fouque, 2013