Bertina Lopes

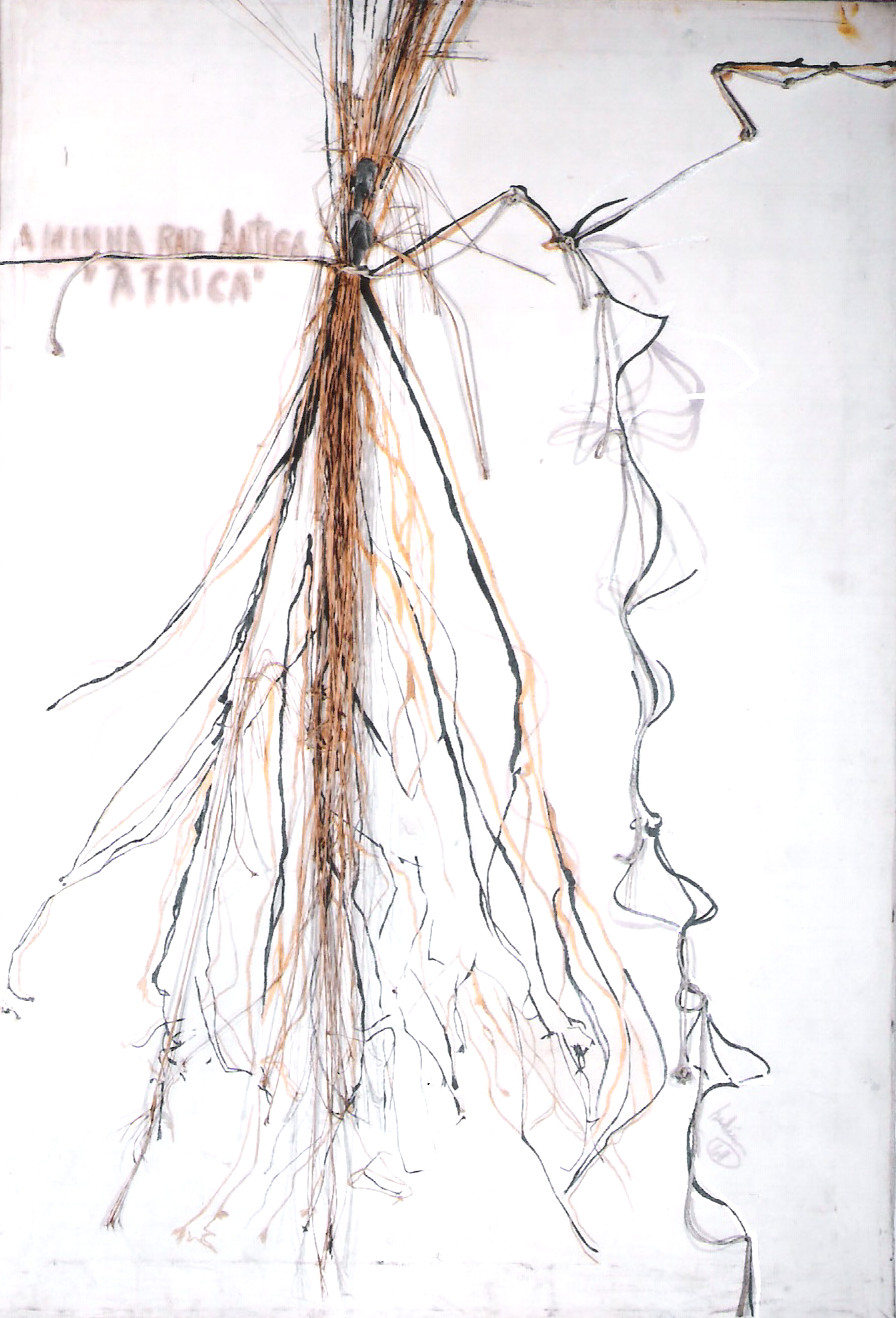

Enrico Crispolti, Bertina Lopes Dipinti e sculture 1961-2000 Una radice antica, cat. d’exp., Silvana Editoriale et Unione femminile nazionale, Milano, 2002

→Claudio Crescentini, Bertina Lopes Tutto (O Quasi), Palombi Editori, Rome, 2013

→Claudio Crescentini, Bertina Lopes Arte e Antagonismo, Erreciemme edizioni, Rome, 2017

Bertina Lopes, Musée de la fondation Calouste Gulbenkian, Lisbone, 1972

→Bertina Lopes, Siège du FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), Rome, 1996

→Bertina Lopes (retrospective), Museu Nacional De Arte, Maputo et Auditorium Parco della Musica, Rome, 2012

Peintre mozambicaine-italienne.

L’histoire de Bertina Lopes, artiste, militante et romaine d’adoption, est l’une des plus passionnantes dans les domaines de l’art contemporain et de la politique. Née d’une mère mozambicaine originaire de Maputo (anciennement Lourenço Marques) et d’un père entrepreneur portugais, elle est considérée comme l’initiatrice de la peinture contemporaine africaine. Elle fait des études d’art dans sa ville natale puis à Lisbonne et, en 1953, elle revient à Maputo, où elle enseigne, influençant certain·e·s artistes locaux·ales, tel l’autodidacte Malangatana Ngwenya (1936-2011). L’Afrique du début des années 1960 est en état d’ébullition, avec la montée des mouvements anticolonialistes suivie de l’accès à l’indépendance pour de nombreux pays. B. Lopes participe à la lutte. À Maputo, ses liens avec des poètes et poétesses – plus particulièrement par l’intermédiaire de son premier mari, Virgílio de Lemos, avec qui elle a des jumeaux en 1955 –, avec des écrivain·e·s et militant·e·s politiques joueront un rôle crucial dans la construction de son engagement antifasciste, à la fois au Portugal (où elle se rend pour ses études et pour exposer) et au Mozambique.

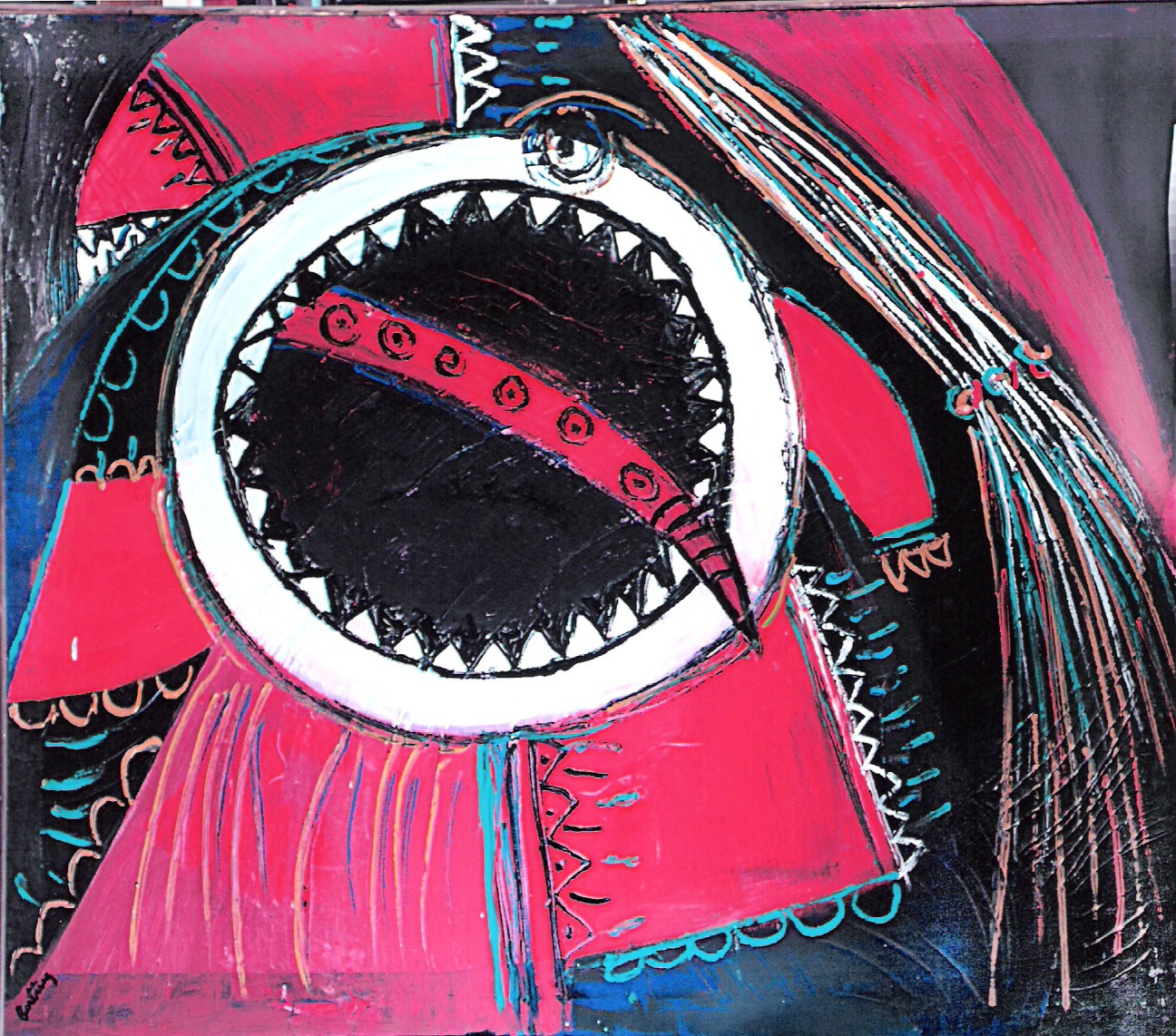

C’est imprégnée de cette conscience sociale qu’elle s’installe à Rome en 1964, grâce à une bourse octroyée par la fondation Calouste Gulbenkian. Elle épouse Franco Confaloni en 1965. La Rome de cette époque diffère à bien des égards de la ville actuelle, et compte seulement une poignée d’artistes non européen·ne·s. B. Lopes y est sans doute la seule artiste africaine. Sa biographie témoigne des difficultés qu’elle rencontre pour faire reconnaître son travail, particulièrement ses œuvres abstraites. En effet, elle ne sera jamais représentée par une galerie. Ses tableaux pleins de vie traduisent une double identité qui sera le fil conducteur de son œuvre tout au long de son parcours. Mêlant influences occidentales et primitivisme africain, son usage original et explosif de la couleur et des thématiques donne lieu à des constructions abstraites hors du commun, qu’elle associe souvent à des matériaux de récupération pour progressivement en tirer sa propre identité de peintre. Son étonnant Totem (1979) en est un exemple saisissant.

B. Lopes devient un symbole culturel au Mozambique. Elle représente le pays lors de nombreuses expositions officielles dans le monde entier et reçoit quantité de prix et d’éloges pour son rôle d’ambassadrice de l’art et de la paix. Son engagement politique se poursuit tout au long de sa carrière. Grâce à son amitié avec les présidents du Mozambique Joaquim Chissano et Armando Guebuza, elle parvient à mettre en place une médiation avec les factions militaires dissidentes du Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) et de la Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) – avec l’appui de l’association de fidèles de la communauté de Sant’Egidio, de l’ONU et d’autres organisations – pour mener aux accords de paix de 1992 qui mettent fin à quinze ans de guerre civile. Le début des années 1990 marque également un tournant définitif dans la sensibilité critique qui étend enfin les regards au-delà du domaine de l’art eurocentré, à la fois en Europe et en Afrique, avec par exemple l’exposition polémique Magiciens de la Terre organisée par Jean-Hubert Martin au musée national d’Art moderne – Centre Georges-Pompidou et à la grande halle de la Villette en 1989.

B. Lopes est l’une des pionnières, et sans doute la première femme africaine, qui se sont efforcées de combler l’écart entre l’art africain et européen. Son travail reste néanmoins largement méconnu à ce jour. Son décès à Rome en 2012 donne lieu à la création de l’Archivio Bertina Lopes, qui s’assure non seulement de la conservation de son œuvre et de sa maison-atelier, mais aussi de l’avenir de son héritage artistique et de l’influence qu’a eu ce dernier sur l’histoire de l’art.

Publication réalisée dans le cadre de la Saison Africa2020.

© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions